Version PDF

Francis Malherbe www.comptanat.fr 1

Théorie keynésienne :

le reste du monde

Le modèle keynésien en économie ouverte

Le modèle keynésien est valide uniquement dans le cadre d'une

économie fermée, c'est-à-dire sans échanges extérieurs. Dans une

économie ouverte, il faut le modifier profondément. En effet, la

demande intérieure provenant des ménages et des administrations

génère une activité économique non seulement dans le pays mais

aussi dans les autres pays. Inversement, les autres pays adressent à

l'économie nationale une demande qui va se traduire par de l'activité

intérieure.

Dans une économie ouverte, il faut donc prendre également en

compte les importations et les exportations. Le compte de biens et

services s'écrit alors :

P + M = CI + CF + I + X

Où M désigne les importations et X les exportations. Cette équation

peut aussi s'écrire :

P − CI = (CF + I) + (X − M)

C'est-à-dire :

VA = (CF + I) + (X − M)

Dans cette formule, (CF + I) représente la demande finale intérieure

et (X − M) la demande extérieure nette. Grâce à la liberté des

échanges, certains pays peuvent donc avoir une valeur ajoutée

supérieure à la demande finale intérieure, d'autres au contraire

devront se contenter d'une valeur ajoutée inférieure à leur demande

finale intérieure.

La relation entre l'épargne et l'investissement

On peut également introduire le rôle de l'épargne. Dans une

économie ouverte, la valeur ajoutée génère des revenus qui peuvent

également être distribués à l'extérieur du pays et, inversement, une

part du revenu national peut provenir de l'étranger. On a donc :

R = VA + T

Francis Malherbe www.comptanat.fr 2

Où T désigne le solde des transferts de revenu provenant du reste

du monde. L'épargne nationale E est égale à :

E = R − CF = VA + T − CF

C'est-à-dire :

E = I + (X + T − M)

C'est-à-dire que l'épargne est égale à la somme de l'investissement

et du solde des transactions courantes de la balance des paiements.

L'équation fondamentale de la théorie keynésienne n'est donc plus

vérifiée. C'est extrêmement important car une croissance de

l'investissement dans un pays va se traduire par une augmentation de

l'épargne mondiale mais non plus nécessairement par une

augmentation de l'épargne nationale. En effet, l'augmentation de

l'investissement dans un pays peut tout aussi bien se traduire par une

dégradation de sa balance courante des paiements.

Le multiplicateur keynésien

Dans une économie fermée, la logique du multiplicateur keynésien

est que l'investissement détermine l'épargne. Si l'on suppose que

seuls les ménages épargnent, l'épargne nationale est aussi l'épargne

des ménages. L'investissement détermine alors l'épargne des

ménages ainsi que, par suite, leur revenu et leur consommation.

Dans une économie ouverte, ce n'est plus tout à fait vrai.

L'investissement du pays peut se traduire par une épargne dans

d'autres pays, il y a donc, en quelque sorte, une fuite dans le

système. Mais, à l'inverse, un pays peut profiter de l'épargne des

autres.

Nous supposerons ici que la consommation finale est déterminée par

une fonction de consommation de la forme CF=a.RM où le coefficient a

désigne la propension à consommer. Nous suppsoerons également

que les entreprises distribuent tout leur revenu aux ménages. Les

équations :

VA = (CF + I) + (X − M)

et

RM = VA + T

deviennent donc :

Francis Malherbe www.comptanat.fr 3

VA = a.(VA + T) + I + (X − M)

Soit :

On retrouve la formule du multiplicateur keynésien où l'excédent de

la balance commerciale (X − M) joue le même rôle que

l'investissement.

La concurrence entre pays joue donc ici un rôle fondamental. La

formule ci-dessus montre, en effet, que la valeur ajoutée est d'autant

plus forte que les exportations sont fortes et que les importations sont

faibles. Or, les exportations sont d'autant plus fortes que le pays est

concurrentiel sur les marchés extérieurs, les importations sont

d'autant plus faibles que le pays est concurrentiel sur son marché

intérieur. Autrement dit, les pays compétitifs sur le marché mondial

sont aussi ceux qui tirent le meilleur parti du multiplicateur keynésien.

Le rôle du taux d'épargne

Un pays peut réduire ses importations en gagnant une plus grande

part du marché intérieur, il peut aussi y parvenir en augmentant son

taux d'épargne pour réduire sa demande intérieure.

Pour le montrer, nous supposerons que les importations

représentent une part constante de la demande intérieure si bien que

l'on a l'équation suivante :

M = m · (C + I)

Où m est compris entre 0 et 1. Le compte de biens et services :

P = C + I + X − M

devient donc :

P = (1 − m)(C + I) + X

Puisque nous avons RM = P + T et C = a.RM, cette équation devient :

Francis Malherbe www.comptanat.fr 4

Dans cette équation, le revenu des ménages est une fonction

croissante de la propension à consommer a, c'est-à-dire une fonction

décroissante du taux d'épargne des ménages.

Accroître le taux d'épargne a donc, en économie ouverte comme en

économie fermée, un effet dépressif sur l'activité. Cependant, il faut

tenir compte du fait qu'en réduisant l'activité, on réduit aussi les

importations et l'on peut arriver à un excédent de la balance courante

des paiements. Or, cet excédent de la balance courante des paiements

a aussi, à terme, un impact sur les revenus provenant du reste du

monde et donc sur les revenus des ménages ainsi que, par suite, sur

leur consommation et l'activité économique.

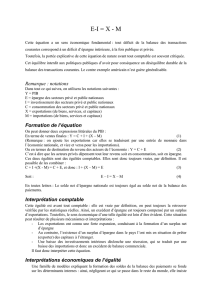

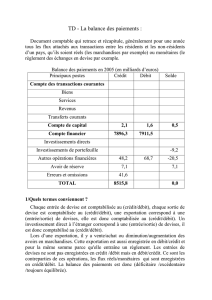

En effet, la balance des paiements tenue du point de vue du pays se

présente ainsi :

Emplois

Ressources

Importations =

Achats de

biens et services

Exportations =

Ventes de

biens et services

Achat d'actifs

financiers

Revenus nets provenant

du reste du monde

Ventes d'actifs

financiers

Ce schéma montre que le solde de la balance courante des

paiements est aussi égal à l'opposé du solde de la balance des

capitaux. Autrement dit, un solde positif de la balance courante des

paiements signifie que le pays acquiert des actifs financiers à

l'étranger. Dans la mesure où ces actifs sont rémunérés, il accroît

aussi ses revenus provenant du reste du monde, ce qui accroît le

revenu des ménages et stimule l'activité.

Ainsi, en orientant son système de production vers les marchés

extérieurs et en maintenant une balance courante des paiements

excédentaire grâce à un taux d'épargne élevé, un pays peut très bien

voir son activité devenir indépendante de l'investissement net.

La compétition entre pays

Cette politique qui pourra paraître vertueuse à beaucoup a

cependant pour principal inconvénient de se faire aux dépens des

autres pays.

Francis Malherbe www.comptanat.fr 5

En effet, sur l'ensemble du monde, la somme des soldes des

balances courantes des paiements est strictement égale à zéro. Ainsi,

si un pays parvient à dégager des excédents de la balance courante

des paiements, c'est que d'autres ont des déficits.

Les pays qui ont des déficits sont également ceux qui vendent des

actifs financiers, c'est-à-dire qui financent leurs dépenses courantes

par des prélèvements sur leur patrimoine, autrement dit, ce sont des

pays qui s'appauvrissent. Les revenus nets qu'ils tirent du reste du

monde diminuent avec leur patrimoine, ce qui provoque la baisse du

revenu des ménages et, par suite, de leur consommation, ce qui

déprime l'activité.

Ainsi, le modèle keynésien en économie ouverte montre que les

pays sont en compétition pour maintenir leur activité et que cette

compétition se joue à deux niveaux :

compétition sur les marchés des biens et services pour gagner des

parts du marché mondial ;

compétition pour l'accumulation afin d'acquérir une part du

patrimoine mondial de plus en plus importante.

Le rôle de l'État

Lorsqu'un pays se trouve en difficulté du fait de sa faible

compétitivité sur les marchés mondiaux, il peut être tenté de

maintenir son activité économique par des politiques dites de relance

keynésienne.

Les politiques de relance keynésienne

Les politiques dites keynésiennes consistent à relancer l'activité par

des déficits publics. Pour montrer leur impact en économie ouverte,

nous pouvons reprendre le modèle précédent en supposant que les

exportations sont déterminées par le marché mondial et que la

demande intérieure, c'est-à-dire la consommation et l'investissement,

est satisfaite à la fois par les entreprises nationales et les importations

selon un ratio déterminé par la compétitivité du pays.

Pour simplifier, nous pouvons supposer que les seules dépenses de

l'État sont les salaires des fonctionnaires et ses seules recettes les

impôts. Dans ce cas, si nous désignons par D le déficit public, le

revenu des ménages est égal à :

R = P + T + D

Or :

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%