Morphologie Commutation. - Asso-web

Les Amis de la Langue Française http://alf.asso-web.com

1

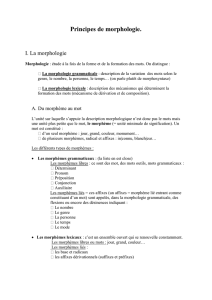

Morphologie

Commutation.— On peut isoler chacun des morphèmes en les faisant varier sur

l’axe paradigmatique :

(1) a. chant+er, chant+eur, chant+age vs. chant+eur, rong+eur, vol+eur

b. mais pas chap+eau, bat+eau vs. chap+eau, chap+elle parce que les unités

isolées n’ont pas de sens

Le sens de chaque morphème est relativement stable.

Distribution. — Rassemblement de formes légèrement différentes mais

apparentées (on les considère comme un seul morphème : allomorphie), en

distribution complémentaire :

(2) a. pomm+ier, poir+ier, prun+ier ! +ier devant consonne (sauf chuintantes)

b. orang+er, pêch+er ! +er dans les autres cas

La variation allomorphique dépend la plupart du temps, soit du contexte

phonologique (exemple 2), soit du contexte morphologique (exemple 3).

(3) a. nous chantâ+mes ! +mes après le morphème -â- de passé simple (qu’on

retrouve dans vous chant+â+tes)

b. nous chant+ons, nous chanti+ons, nous chanter+ons ! +ons dans les

autres cas

Oppositions générales. — Deux types de morphèmes : lexicaux vs. grammaticaux.

Lexicaux = lexèmes (chant-), “permettent au mot d’avoir une individualité

sémantique” ([GT94] p. 43) vs. Grammaticaux = mot-outils (-eur ), qui “insèrent le

mot dans des séries et indiquent souvent ses relations avec d’autres éléments de

la phrase” (ibid.).

Autre opposition : morphèmes libres (bases, radicaux) vs. liés, non libres (affixes),

les libres étant ceux que l’on peut rencontrer seuls, et les liés ceux qui doivent

être associés à une base pour apparaître dans une production. Un mot peut être

simplement une base, ou une base + un certain nombre d’affixes, mais pas un

affixe seul.

Ne pas confondre radical (morphème libre) avec racine = “moule trilittère” (de

trois lettres) à partir desquels sont formés généralement tous les mots de la

même famille (p.ex. en arabe, ktb est une racine qui permet de former kiteb le

livre, maktab le bureau, kataba il a écrit, etc.).

Les Amis de la Langue Française http://alf.asso-web.com

2

Parmi les affixes : préfixes (avant la base), suffixes (après la base) et infixes (dans

la base – pas en français).

Morphème vs. mot, synthèmes, locutions. Non-compositionnalité. Le sens n’est

pas toujours compositionnel : passer à tabac.

Etapes de l’analyse morphologique. — Dégagement des morphèmes et

organisation en un système :

1. segmentation en morphèmes à l’aide de la commutation,

2. vérification que chaque élément segmenté a bien un sens régulier,

3. étude de la distribution des formes segmentées (allomorphies),

4. étude des différents types de morphèmes, de leurs valeurs et de leurs

fonctions,

5. étude de la combinatoire des morphèmes (comment ils s’associent les uns aux

autres).

1.2 La morphologie

Discipline qui étudie les morphèmes. Domaine lié à la syntaxe (parce que certaines

marques morphologiques sont des marques de la syntaxe de la phrase : morpho-

syntaxe), et/ou à la sémantique (puisque chaque unité morphologique est une

unité minimale de sens : morpho-sémantique, voire sémantique lexicale).

Exercice. — Donnez le féminin de mots suivants et classez les différents moyens

utilisés pour marquer l’opposition de genre :

(4) taureau, gendre, oncle, collaborateur, bélier, philosophe, administrateur,

adversaire, danseur, coiffeur, mineur, supérieur, poète, traitre, héros, canard,

dindon, compagnon, veuf, sultan, touriste, âne, menteur, demandeur, inspecteur,

pécheur.

Correction. — (à discuter)

– opposition de substantifs : taureau - vache, gendre - bru, oncle - tante, bélier –

brebis

– ajout d’un morphème : philosophe - femme philosophe, touriste - touriste

femme, adversaire – adversaire femme (comme sage femme)

– flexion, comme pour l’adjectif : veuf - veuve, sultan - sultane, mineur - mineure,

supérieur - supérieure

Les Amis de la Langue Française http://alf.asso-web.com

3

– variation en genre du même suffixe : coiffeur - coiffeuse, menteur - menteuse,

danseur - danseuse, collaborateur - collaboratrice, inspecteur - inspectrice,

demandeur - demanderesse, pécheur - pécheresse

– ajout d’un suffixe : héros - héroïne, poète - poétesse, traitre - traitresse

– retrait du suffixe : dindon - dinde, canard - cane, compagnon - compagne.

Deux sous-domaines. — Etude des morphèmes et de leur combinatoire. Deux

sous-domaines : morphologie flexionnelle (morphosyntaxe) et morphologie

dérivationnelle (lexicologie). Pas toujours évident de les distinguer suivant les

langues, mais assez clair en français.

1.3 Morphologie flexionnelle (“grammaticale”)

Combinatoire. — Les affixes ne modifient pas la catégorie de la base.

(5) base verbale chant- + affixe flexionnel -er = verbe chanter

Régularité. — Les affixes flexionnelles forment des séries closes et applicables à

tous les coups.

(6) les affixes flexionnelles de conjugaison s’appliquent à toutes les bases

verbales

Deux types de flexions en français : flexion nominale = variations de forme du

substantif et de l’adjectif, et flexion verbale = variations de forme du verbe.

Fonctions. — Les affixes flexionnelles ont pour fonction d’indiquer la place

syntaxique de la base dans l’énoncé, les rapports qu’elle entretient avec le reste

de l’énoncé.

1.4 Morphologie dérivationnelle (“lexicale”)

Combinatoire. — Les affixes peuvent modifier la catégorie de la base.

(7) base verbale chant- + affixe dérivationnel -eur = nom chanteur

Régularité. — Les affixes dérivationnelles ne sont pas applicables à toutes les

bases d’une catégorie donnée.

(8) on peut former chant+eur, mais pas *apais+eur, ou *rinc+eur

Fonctions. — Les affixes dérivationnelles ont essentiellement une fonction

sémantique et servent à créer une nouvelle unité lexicale, relativement

Les Amis de la Langue Française http://alf.asso-web.com

4

indépendante de sa base (sémantiquement, et surtout syntaxiquement, puisqu’on

peut changer de catégorie).

La morphologie dérivationnelle (ou constructionnelle) consiste dans la création de

nouvelles unités lexicales par l’adjonction à une base d’un affixe. Différents types

d’opérations de dérivation : préfixation, suffixation et para-synthèse (les deux).

Dérivation impropre = on change la catégorie d’un mot sans y ajouter d’affixe :

(9) a. verbe sourire ! nom le sourire, un sourire

b. verbe manger ! nom le manger (NB : *un manger)

c. adverbe vrai ! nom le vrai

Autres modes de formation des mots :

– emprunt : camping, bière (de l’allemand Bier), amiral (de l’arabe amir al mar)),

– composition : (proche de la dérivation) association de deux lexèmes, chou-fleur,

pomme de terre, fruit de mer, passer à tabac, – abréviations et sigles : faculté !

fac, dictionnaire ! dico, et smic ! smicard

1

/

4

100%