Économie (Conférence de méthode – Semestre 2) Jeudi 26 mars

Économie

(Conférence de méthode – Semestre 2)

Jeudi 26 mars : rattrapage 15h15.

Exposé pour la dernière séance « Quelle gouvernance mondiale ? » :

les limites des institutions internationales (FMI, OMC, OMS).

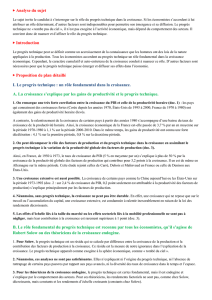

En quoi le progrès technique est-il

source de croissance ?

Il est important de noter que les gouvernements nationaux voient la croissance économique

comme un objectif à long terme. Voir Définitions dans l'intro papier. L'innovation est l'un des

facteurs explicatifs de la croissance.

I. En quoi l'innovation explique les cycles économiques ?

Rôle majeur de l'entrepreneur qui accepte de prendre des risque moyennant espérance de

profit pour Schumpeter. Distinguer les innovation de produits des innovations de procédés

(nouvelles matière première, techniques). Ces deux innovations sont à l'origine d'une croissance.

L'innovation de produit augmente l'offre, donc augmente les profits, donc l'investissement et les

salaires, d'où la demande. Le multiplicateur keynésien de l'investissement augmente la demande.

Pour l'innovation de procédés, elle augmente la productivité, donc réduit les coûts de production,

donc dégage du capital pour les salaires et l'investissement.

Processus de destructions créatrice : la nouvelle technologie évince les autres. Mais tant que

l'innovation ne vient pas, profit. D'où la destruction créatrice, qui pousse à l'innovation. À

différentes périodes, on voit l'apparition de cycles économiques. Les phénomènes de grappes

d'innovation expliqueraient les cycles de Kondratieff. Cycles courts : Kitchin, moyens : Juglar,

longs Kondratieff.

II. Le progrès technique comme sauveur de la croissance selon les classiques.

Certains pensent qu'il est nécessaire d'accroître l'investissement, d'autres la recherche et

développement.

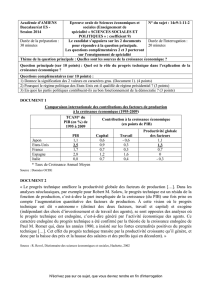

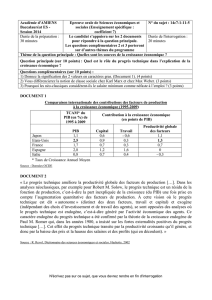

Modèle de Solow, prix Nobel. Le point de départ est la fonction de production qui dépend

des facteurs travail et capital :

Y = F(K, L)

Idée de rendements croissants : si l'on multiplie par deux les deux facteurs, la production sera

doublée. Idée aussi des rendements d'échelle décroissants. Si l'on donne des ordinateurs aux

secrétaires, la production augmente, mais il arrive un nombre d'ordinateurs où la productivité

augmente moins, voire n'augmente plus. Dernière restriction : la croissance est augmentation du

PIB par tête. Il faut augmenter l'intensité capitalistique. Mais les rendements décroissants du capital

augmentent la production, mais à terme elle se stabilise. Ce qui permet donc une croissance non-

stationnaire de l'économie : c'est l'innovation technique.

Il affecte directement la capacité de chaque travailleur. Il permet d'augmenter les richesses

sans augmenter le nombre de travailleurs. Solow répond au problème d'un état stationnaire des pays

par le progrès technique et l'augmentation démographique. On parle de progrès technique exogène :

une manne tombée du ciel. C'est un progrès technique résiduel. 2 à 5% du PIB pour les pays riches

dans la recherche et développement.

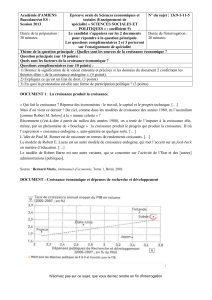

L'école de Chicago prend cette théorie à rebours : idée de croissance endogène. Romer :

capital technologique. Barro : capital humain. Lukas : intervention de l'Etat. Trois facteurs pour

expliquer la croissance. Elle n'est plus manne tombée du ciel, mais endogène : on peut maîtriser le

progrès technique par la recherche et développement. Paradoxe de Solow : « on voit des ordinateurs

partout, sauf dans les statistiques de croissance ». Dans les années 1990, progrès technique sur

l'informatique, mais pas d'impact sur la croissance. Résolu par l'idée d'un délai nécessaire à la

diffusion du progrès technique. On est dans un cycle long de 25 ans. Il faut

Le modèle de Solow.

Opposer ce modèle à la croissance endogène. Définition de Perroux de la croissance.

Théorisée par Keynésiens et néoclassiques. Solow a une théorie néoclassique. Le modèle de Solow

est optimiste : il existe un équilibre de la croissance économique à long terme. Fonction de

production à deux variables : capital et travail.

En quoi le modèle de Solow trouve-t-il ses limites sur le plan empirique ?

La croissance est une augmentation des richesses, mais il faut bien les produire. Le point de

départ est donc la fonction de production :

Y = F(K, L)

La production augmente à la mesure de l'augmentation des facteurs, dans un premier temps. Les

salaires croissent avec l'intensité capitalistique. Plus de capital par travailleur : la production

marginal du travail augmente. La notion de rendements marginaux décroissants : pour un facteur

constant, l'augmentation de l'autre fera augmenter moins la production. La dynamique

transitionnelle montre qu'il est intéressant d'investir quand K est plus petit que K* (dépréciation du

capital – investissement à partir duquel la productivité n'augmente plus). Pour augmenter les

richesses, il faut accroître le capital. La production marginale capital rend les investissement de

moins en moins rentables à mesure qu'elle augmente. En l'absence du progrès technique, on a une

augmentation de la productivité. Pour comprendre Solow, il faut imiscer dans l'analyse le progrès

technique. Qu'est-ce que le progrès technique ? Pour Solow, il est neutre. Pour éviter l'état

stationnaire de l'économie, il faut du progrès technique. Lien fort entre la démographie, l'épargne, et

la production.

Faille : on pensait que l'Afrique rattraperait l'Europe. Autre problème du progrès technique

exogène. Modèle de croissance endogène pour que l'économie puisse s'auto-entretenir : les Etats

riches investissent dans leur croissance future. Paul Romer rend endogène l'innovation.

L'innovation va bénéficier à l'ensemble des firmes : on parle d'externalité positive ou de réseau. Le

facteur travail serait remplacé dans le capital humain :

Y = F(K, H)

Problème de corrélation entre l'augmentation du progrès technique et la croissance du PIB

par tête.

Comment aller chercher la croissance ?

- La démocratie est-elle favorable à la croissance ? -

Un système démocratique désigne un système dans lequel le peuple est souverain, mais on

peut élargir la définition. On a tendance à lier ce régime à la stabilité économique, notamment avec

les théories de la croissance endogène. On peut remettre cela en cause. Il est difficile détablir une

corrélation évidente entre démocratie et croissance. Amartya Sen et Barro les relient, mais on peut

s'interroger sur les institutions de la croissance.

Pour Amartya Sen, un « climat politique plus humain » est favorable à la croissance

économique. La diffusion des informations en démocratie est meilleure, du coup les anticipations de

individus aussi. En Chine, les famines ont duré plus longtemps qu'en Inde : le gouvernement

démocratique est soumis à une pression. De plus, la redistribution en démocratie permet aux plus

défavorisés de consommer.

Barro atténue en s'appuyant sur l'indicateur des droits politiques, cette idée : la démocratie

favoriserait bien la croissance, mais jusqu'à un certain point seulement. Dans une dictature, si l'on

allège le pouvoir, on limite les choix arbitraire. En démocratie, on accroît une redistribution néfaste

à l'économie. Il y a un effet d'éviction par une intervention trop importante de l'Etat. Ce qu'on pense

comme évident est confirmé, mais Barro nuance cela, et certains vont jusqu'à dire que les systèmes

autoritaires sont favorables à la croissance.

Les exemples historiques – Chili de Pinochet, Singapour – ne manquent pas pour confirmer

ce lien. Dans une dictature il n'y a pas de redistribution néfaste à la croissance. Mais il n'y a pas de

relation directe entre système politique et économie.

Il faudrait un minimum d'institutions. Amartya Sen prône : l'ouverture à la concurrence,

l'utilisation des échanges internationaux, une stratégie d'incitation à l'investissement et à

l'exportation, un niveau élevé d'alphabétisation, des réformes agraires réussie, et des avancées

sociales qui autorisent la participation à l'expansion économique... il n'y a donc pas de raison que ça

marche mieux dans une dictature ou dans une démocratie. L'Etat doit garantir un droit minimum de

propriété pour garantir la croissance.

Il n'y a donc pas de réponse à la question. La thèse de Lipset est inverse : la croissance

favoriserait la démocratisation. A l'inverse, une démocratie ne peut durer dans un système

économique instable. Mais aucune des théories n'a réussi à systématiser ces idées.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%