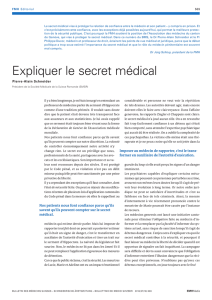

SecretMédicalItinér0711

1

Le secret médical a pour but de préserver les intérêts du patient, ce dernier

en est le maître et doit le rester

Enjeux actuels

Dr Jean Martin

Les principes et la loi

La confidentialité est depuis Hippocrate et son Serment (dont on relèvera en passant qu’il est

une référence déontologique mais n’a pas de statut officiel en Suisse) un principe majeur de

l’activité médicale et de soins. Son importance est manifestée par le fait que, dans les pays à

système juridique d’inspiration française, il est inscrit dans le code pénal (article 321 du Code

suisse) et que son non-respect est punissable en conséquence ; dans les régimes anglo-saxons,

son statut juridique est nettement plus faible voire flou.

Le secret médical a pour but essentiel de protéger le patient de la curiosité indue de tiers. Le

professionnel (ceci s’applique aux médecins, pharmaciens et à tous « leurs auxiliaires » - c’est

le terme du code, qui peut aujourd’hui être ressenti comme péjoratif…) n’est délié du secret -

et donc peut parler à d’autres - que si l’une des conditions suivantes est remplie :

- le patient donne son accord à la transmission - c’est la règle d’or,

- une disposition légale l’oblige à parler/annoncer (cas de certaines maladies

infectieuses) ou lui en donne la faculté, s’il l’estime utile (sans avoir à demander

l’accord du patient)

- dans des cas où le professionnel juge devoir transmettre une information mais que le

patient n’est pas d’accord ou pas en mesure de se déterminer, le médecin peut être

délié par une autorité désignée dans chaque canton (on passe généralement par le

médecin cantonal).

A noter, chose qui surprend parfois, que le médecin - ou autre intervenant concerné - n’est pas

du tout automatiquement délié vis-à-vis des proches, sauf dans le cas des enfants où il doit

informer les parents ou représentants légaux. Il convient de se souvenir que les intérêts de ces

proches peuvent diverger de ceux du patient, voire être en conflit… Faire usage de la « règle

d’or » : demander son accord au patient.

Formule à retenir : « Le patient est le maître du secret médical, le médecin en est le

dépositaire ». Ce principe n’a pas toujours été observé dans les générations précédentes, où le

médecin jugeait souvent (arbitrairement…) de ce qu’il disait au patient et/ou aux proches,

tendant à penser qu’il savait mieux que le malade lui-même ce qui était bon pour lui. Avec

l’émergence, et l’inscription dans les lois des droits des patients, on a vu depuis 25 ans

environ un changement de paradigme dans les relations entre soignés et soignants. Y compris

avec l’accès libre du malade à son dossier médical. Intéressant de savoir que, pour marquer

cette primauté du patient, nos compatriotes alémaniques parlent du « secret du patient »

(Patientengeheimnis), plutôt que de secret médical.

Récemment, des questions difficiles posées autour du secret médical

2

Ce secret reste-t-il d’actualité ? Bien entendu : le patient doit pouvoir compte sur le fait que le

thérapeute garde strictement pour lui et dans son dossier les informations sur ce qui se passe

et est dit dans la consultation (dans le colloque singulier, rencontre entre une confiance, une

science et une conscience, selon une formule française). Toutefois, des questions délicates ont

été posées, par exemple au moment de l’émergence du virus VIH et du sida dans les années

1980. La médecine ne disposait d’aucun traitement et le virus se transmettait par des

comportements très privés (relations sexuelles spécialement, cas échéant clandestines). Le

praticien était confronté à un dilemme quand consultait le membre séropositif d’un couple et

que se marquait, à l’évidence, un besoin d’avertir le partenaire, menacé dans sa santé et sa vie.

Néanmoins, la médecine française a continué à suivre une doctrine stricte (absolue ?) du

secret, refusant d’envisager l’information du partenaire alors que, en Suisse, la position

déontologique a été que, s’agissant d’un couple stable (où on a en principe le droit d’attendre

la fidélité de l’autre), il fallait faire en sorte que le conjoint soit informé.

Des cas difficiles émergent avec les avancées de la biomédecine, en particulier de la

génétique. Par exemple, la maladie de Huntington est une affection héréditaire entraînant une

démence précoce dans la quarantaine, menant à la mort et pour laquelle n’existe aucun

traitement. Or, on peut aujourd’hui savoir dès l’enfance si on est porteur du gène responsable.

Il y a d’abord, hors secret médical, une première question éthique : convient-il de proposer ce

test à un jeune pour, en cas de résultat positif (gène malade), faire peser sur lui le poids d’une

« condamnation » à une mort ultérieure dans des circonstances pitoyables ? Cela demande un

conseil génétique approfondi et sensible, où la décision est prise totalement librement par la

personne. Où le secret médical intervient, c’est vis-à-vis des enfants d’une personne testée et

trouvée positive. Devraient-ils être avertis du fait que leur père ou mère va présenter une telle

démence et peut leur avoir transmis le gène en cause, qui mènerait plus tard chez eux à la

maladie qu’ils pourront eux-mêmes transmettre ensuite. La personne trouvée positive peut

donc légitimement refuser qu’une telle information soit donnée à d’autres mais on voit que

cela pose de graves questions. Interrogation comparable s’agissant d’un(e) fiancé(e).

D’autres situations sont de plus en plus présentes, en rapport aussi avec les avancées des

moyens d’investigation de la médecine. Ainsi, les employeurs ont un intérêt (légitime en soi)

à disposer de collaborateurs en bonne santé. Ont-ils un droit à l’accès à des indications sur la

santé de candidats à un emploi : non. Ont-ils même le droit de leur poser des questions

incisives sur leur santé (physique, mentale) ? La question est beaucoup débattue. Il y a des cas

évidents : difficile d’engager un apprenti conducteur de bus ou pilote d’avion qui a très

mauvaise vue. On peut comprendre aussi que, dans des fonctions qui demandent une

formation longue et coûteuse, on souhaite que la personne ne soit pas rapidement limitée par

la maladie… mais cela vient contredire des notions d’égalité des chances voire d’égale dignité

de chacun.

Autre cas où on voit que l’autorité publique doit disposer de données médicales, l’octroi ou le

maintien du permis de conduire. D’un point de vue de sécurité comme de santé publique, il

n’est clairement pas souhaitable que des personnes que leur état de santé rend dangereuses au

volant puissent conduire. D’où les examens périodiques dont les conclusions sont transmises à

l’autorité.

Secret médical et assurances

Dans l’assurance publique offerte/garantie à tous le résidents du pays (AVS, LAMal

notamment), il n’est pas question que des facteurs de maladie potentielle des personnes

3

puissent être invoqués à leur détriment. Mais la situation est très différente s’agissant de

l’assurance privée (-maladie complémentaire, -vie) : dans cette industrie, l’objectif est d’offrir

à un candidat la prime optimale, la plus basse possible, en fonction – précisément – de ses

chances de devenir malade plus vite ou plus souvent que d’autres, ou de mourir

prématurément. De manière logique dans une économie libérale, l’assureur va chercher à en

savoir le plus possible sur les caractéristiques du candidat, pour offrir une prime basse aux

personnes à moindre risque, mais une prime élevée à celles à haut risque (de maladie ou

décès). La solidarité sociale ne joue là aucun rôle. C’est la « chasse aux bons risques », que

l’on a vu se développer aussi, malheureusement, dans le cadre LAMal. D’où des exigences de

l’assureur privé d’accès à des données du dossier médical. Le candidat restant libre de refuser

cet accès, l’assurance elle restant libre alors de décliner d’entrer en matière. Or, par exemple,

des jeunes adultes ont souvent impérativement besoin d’une assurance-vie pour obtenir des

prêts en vue de lancer une entreprise.

Les médecins traitants sont ainsi confrontés à des dilemmes. Je me souviens bien de conseils

que des confrères me demandaient alors que j’étais médecin cantonal, à propos de patients

séropositifs VIH mais en bonne santé actuelle, et qui avaient besoin de contracter une

assurance-vie qui leur serait refusée si leur séropositivité était révélée. Nous débattions de ces

situations particulières ; aussi délicates qu’elles soient, je conseillais systématiquement de ne

pas être tenté de mentir - même pour le « bien du patient ».

Dans l’assurance-maladie sociale et universelle (LAMal), les efforts qui s’accentuent chaque

jour de maîtrise des coûts entraînent des demandes des caisses de remise ou confirmation

d’éléments couverts par le secret médical. Quand au fond, ces demandes ont leur légitimité :

les assureurs mais aussi la collectivité (nous sommes tous des contribuables) ont intérêt à ce

que les moyens disponibles soient utilisés de manière optimale, qu’il n’y ait pas (je force un

peu le trait) de gaspillages indétectables sous couvert de secret médical, de prestations non

nécessaires fournies pour calmer des patients revendicateurs ou proposées par des praticiens

pour améliorer leur revenu. Cet aspect d’éthique sociale ne doit pas toutefois justifier des

démarches excessives (fouineuses) des assureurs. Ici, le rôle des médecins-conseils des

assurances est crucial ; il importe que leur soit garantie une totale indépendance et que eux

seuls – et leurs collaborateurs directs soumis au secret médical – aient accès à ce données, et

pas des gestionnaires financiers.

En guise de conclusion

Le secret médical (« secret du patient ») reste un droit, fondé dans l’éthique médicale et dans

la loi, qui ne doit pas être touché dans son principe. Il faut voir néanmoins que, dans des

contextes qui ont leurs légitimités (diverses), il y a des circonstances où le patient est sollicité

de donner accès à des informations couvertes par le secret médical. Il est le décideur à cet

égard et peut refuser cet accès, mais doit alors compter avec de possibles conséquences du

refus. Il y a là tout un domaine avec des dimensions d’éthique sociétale et politique, de

volonté de maîtrise des coûts de santé (qui - mais c’est un autre sujet - ne peuvent qu’aller en

croissant), de libre marché (dans l’assurance privée) ; des débats qui vont certainement nous

accompagner dans les années à venir.

Une référence complète qui garde son actualité : Jean Martin et Olivier Guillod. Secret

médical. Bulletin des médecins suisses, 2000, vol. 81, p. 2047-2052.

4

1

/

4

100%