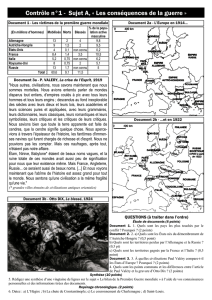

Document

1

Agonie ou renaissance

de la civilisation européenne

“ L’Europe deviendra-t-elle

ce qu’elle est en réalité, c’est-à-dire :

un petit cap du continent asiatique ?”

(Paul Valéry, Variété 1 -1924)

“Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles”. Cette

phrase, oh combien célèbre, débute le texte “Variété I”, dans lequel, quelques pages plus loin,

Valéry se demande si l’Europe va conserver sa prééminence mondiale dans tous les domaines

ou occupera la place que la géographie lui assigne : “ un petit cap du continent asiatique”. La

barbarie de la première guerre mondiale n’a pas seulement fauché des millions de jeunes

hommes, y compris ceux qui par leur talent participaient au prestige universel de l’Europe,

mais a remis fondamentalement en cause les valeurs humanistes qui éclairaient jusqu’alors

tous ceux qui dans le monde souhaitaient, par la raison et le respect de l’individu, s’engager

dans l’aventure du progrès humain. Pour Valéry, il ne faut ni désespérer, ni espérer, mais

comprendre. Cette interrogation se veut bien davantage un réveil de l’esprit européen qu’une

prévision pessimiste. Comprendre ce qui a fait que ce continent exigu a généré une

civilisation servant de référence universelle et ce qui peut faire craindre qu’elle ne finisse

plus par n’être qu’un petit territoire regroupant une population ne se distinguant du reste du

monde que par sa faiblesse numérique.

La même question est posée aujourd’hui, et, ironie de l’Histoire, au moment où tous les

regards, inquiets ou fascinés, se tournent vers l’Asie. Nous nous la poserons donc de la même

façon, d’abord en tentant de comprendre ce qui a donné ce lustre universel à la civilisation

européenne et ensuite ce qui peut faire craindre sinon sa décadence du moins sa banalisation.

L’Europe, moteur de l’histoire mondiale.

Une telle formule pourrait être prise à la fois comme une ânerie -toutes les civilisations

ont une histoire propre, entre autres avant que l’Europe ne les influence- et comme la marque

d’une arrogance ethnocentrique, occultant que l’Europe s’est largement alimentée des autres

cultures. Cependant, si l’on entend Histoire dans le sens du changement continuel des

structures fondamentales d’une civilisation, non seulement l’Europe se singularise nettement

des autres, dont l’évolution très lente fut souvent proche de la stagnation, mais ces

civilisations sont entrées dans le changement au contact de l’Europe et de plus, en l’imitant,

s’en inspirant ou la combattant, bref en la prenant comme modèle attractif ou répulsif.

Que les Européens aient pendant longtemps considéré qu’ils civilisaient les autres

peuples était bien sûr la manifestation de leur ethnocentrisme et de leur ignorance. Il reste que

l’acculturation réciproque entre l’Europe et le reste du monde s’est traduite par

l’européanisation progressive de la planète. Malgré l’or ou les patates, l’Europe n’est pas

indienne, mais l’Amérique du sud est latine, chrétienne et ne cesse de se battre pour plus de

démocratie, voire de socialisme. Même en évitant la colonisation, des cultures aussi

puissantes que celle d’Asie justement, comme le Japon et la Chine, sortirent de leur torpeur

traditionnelle pour copier, avec plus ou moins de bonheur le modèle européen. La démocratie

et le socialisme, la science et les techniques et même la culture d’origine européenne sont ou

plaquées ou intégrées selon les domaines. Des orchestres symphoniques chinois ou japonais

jouent les Œuvres de Mozart ou de Beethoven, les jeunes écoutent la musique anglaise ou

américaine, alors que l’opéra No est un exotisme qui risque peu de remplir le Zenith et n’est

plus qu’un exotisme archaïque pour les Japonais eux-mêmes.

2

On pourrait bien sûr énumérer les emprunts de l’Europe -la poudre, la boussole, les

techniques d’irrigation, la soie, le thé etc…-, mais là est peut-être le cœur de la distinction.

D’un côté, emprunts matériels, de l’autre diffusion de valeurs et de principes. Ceux-ci

permettant d’ailleurs à l’Europe de progresser aussi dans le domaine matériel et de devenir là

aussi dominante, en particulier à partir de la révolution industrielle. Cette hégémonie

matérielle participe désormais à la diffusion du modèle culturel, et même l’accélère tout au

long du XXème siècle, mais en modifiant, voire pervertissant, cette diffusion, nous y

reviendrons dans la deuxième partie.

Une énergie plus qu’une force de frappe.

Le constat fait par Valéry de l’étroitesse territoriale de l’Europe, à quoi il faudrait joindre sa

faiblesse démographique relative, n’est pas nouveau. Il serait donc sans pertinence d’attribuer

cette hégémonie universelle à une expansion physique de l’Europe, sinon en fin de période,

où justement son influence “spirituelle” s’affaiblit ou est contestée. On peut même avancer

que chaque fois qu’il y a eu velléité d’expansion physique, il y a eu échec (La Grèce après

Alexandre, l’Espagne après Philippe II, le rêve impérial de Napoléon, pour ne prendre que

quelques exemples). Mais ces échecs permettent, en creux, de voir que l’influence est d’une

autre nature. Ainsi, pour reprendre les exemples, l’impact de la pensée grecque, du

christianisme et des idées de la Révolution française est indifférent à ces échecs et déclins.

D’ailleurs la domination physique, qui n’a rien de singulier à l’Europe, aurait davantage fait

haïr et rejeter que fasciner et imiter. Ce n’est donc pas la puissance matérielle, au demeurant

bien faible, mais l’énergie créatrice d’idées neuves qui explique cette hégémonie européenne.

Mais cette énergie ne doit évidemment rien à une quelconque spécificité génétique des

Européens. En outre ce “moteur” créatif ne concerne jamais l’Europe dans son ensemble,

mais au contraire est le fait d’une infime minorité dans un territoire très limité : Athènes du

Vème siècle avant JC, Rome, les villes italiennes et flamandes de la Renaissance, la France

des Lumières et de la Révolution, l’Angleterre de la révolution capitaliste etc.

En fait, ces “étincelles” intellectuelles sont à la fois causes et conséquences d’un état de

crise permanent qui interdit l’établissement d’un ordre européen stable et homogène. Ces

crises de toutes natures (intellectuelles, idéologiques, politiques, religieuses, sociales…) sont

le plus souvent l’occasion d’affrontements violents, accouchant chaque fois d’une nouvelle

vision de la société. Si, selon la formule célèbre d’Héraclite, on ne se baigne jamais dans le

même fleuve, le fleuve européen est un torrent semé de chutes, rougi du sang des victimes ou

des héros.

La même violence s’est le plus souvent manifestée dans ses rapports avec le reste du

monde. Avec la même conséquence : détruire l’ordre existant, faire réagir contre cette

violence, mais au nom des valeurs diffusées par le fauteur de trouble lui-même. A noter, une

fois de plus, que ce rapport au monde n’est aussi le fait que d’un petit nombre d’Etats

européens et même à l’intérieur de ces Etats d’une infime minorité d’individus. Pour ne

prendre qu’un exemple : la fameuse image de la France colonialiste de la fin du XIXème

siècle ne vaut que pour une infime minorité, l’écrasante majorité des Français, de toutes

tendances, était opposée à la colonisation (pas nécessairement pour de bonnes raisons

d’ailleurs).

Que le XXème siècle, particulièrement violent et productif d’innovations semble

marquer l’affaiblissement de l’influence de l’Europe, voire le déclin de celle-ci, paraît

contredire ces propos et, en tout cas, mérite qu’on y réfléchisse.

L’échec de la réussite

Tout d’abord les deux grandes guerres ne se singularisent pas par leur extrême violence

mais par le changement de nature de cette violence. L’entêtement quasi suicidaire (“jusqu’au

3

boutisme” ), le passage du combat militaire au massacre des populations civiles, enfin la

technicité qui semble échapper à la volonté humaine et faire oublier les finalités de

l’affrontement. Que la 2ème guerre se termine par le largage de bombes atomiques est

symbolique de cette évolution, qui se poursuit avec la course aux armements pendant la

guerre froide et la sophistication des interventions militaires contemporaines qui s’assimilent

à des guerres virtuelles. La déshumanisation des affrontements a une double conséquence. En

interne cela fait douter des valeurs dont on pensait qu’elles permettraient le progrès des

comportements humains, alors que nous avons fini par sombrer dans les pires des barbaries. A

l’extérieur, l’Europe n’est perçue que comme une force de frappe matérielle et son message

humaniste est dénoncé désormais comme un voile hypocrite camouflant une simple volonté

de domination égoïste.

Mais ce qui vaut sur le plan militaire vaut aussi sur le plan culturel. La révolution

industrielle marque un tournant. L’extraordinaire progrès technique et matériel qu’elle génère

fait que désormais la diffusion est elle aussi technique et matérielle et non plus idéologique et

éthique. Et, pour reprendre la thèse de Jacques Ellul, la technique s’autonomise et évolue hors

de toute maîtrise et finalité politique et éthique. La notion d’innovation (sans finalité) se

substitue à celle de progrès (finalisé). L’œuvre est remplacée par la marchandise. L’évaluation

de toute chose est quantitative et financière et non qualitative et éthique. Le moteur à produire

des valeurs (humaines) s’est transformé en moteur à produire de la valeur (marchande). La

dernière grande pensée européenne, le socialisme, date du XIXème siècle. Usée et pervertie,

elle se voit contestée par une pensée qui la précédait et contre laquelle elle se battait, le

libéralisme économique. Conjugaison tétanisante d’extrêmes bouleversements techniques et

d’une pensée figée.

Le modèle européen n’est donc plus que matériel. Deux conséquences. D’une part, ce

modèle se diffuse plus vite et plus facilement. De fait la technique, la production et la

consommation mondiale se sont rapidement “européanisées” ou occidentalisées, pour y

inclure l’Amérique du Nord. Mais alors l’Europe ne présente plus dans ce domaine la moindre

originalité. D’autre part, cette européanisation matérielle se double, au contraire de

l’affirmation d’identités culturelles, qui manifestent un rejet du modèle humaniste européen,

qui, en contradiction avec le développement matériel et l’exacerbation de la compétition

marchande égoïste, n’est plus crédible.

L’Europe est-elle donc menacée d’être à son tour dominée et sous influence ? Rien de

moins sûr. Que les marchandises que nous consommons soient produites en Chine par

exemple ne nous fera pas devenir culturellement chinois, pas plus que l’introduction de ces

produits en Chine n’y ont favorisé l’introduction de la démocratie et des droits de l’Homme.

Cependant dans cette compétition essentiellement matérielle, l’Europe se retrouve limitée à sa

réalité physique, énoncée par Valéry, c’est-à-dire un nain géographique et démographique.

L’Europe pourra-t-elle jouer dans l’avenir un rôle déterminant pour faire prévaloir ces

valeurs humanistes ? Peut-être, mais à condition de sortir du fantasme de la puissance

homogène et pacifiée, en contradiction avec les caractéristiques, énoncées plus haut, qui la

rendaient universelle. Fantasme bien représenté par la construction européenne actuelle,

fondée essentiellement sur des bases économiques, obsédée par l’unification, la pacification et

l’extension territoriale. Devenir la Suisse mondiale, protégée dans son bien-être et sa

neutralité, ou se noyer dans un ensemble mondial où sa voix sera proportionnelle à sa force

physique, c’est-à-dire égale à un murmure, semble être aujourd’hui l’alternative. C’est que la

solution n’est pas dans la manière de se situer par rapport à l’extérieur, mais dans la capacité

de retrouver, à l’intérieur, l’énergie créatrice d’idées à partir de pôles intellectuels qui brisent

justement l’homogénéité stérilisante de la masse.

4

1

/

4

100%