3.1 La croissance économique est

3.1 La croissance

économique est-

elle compatible

avec la

préservation de

l’environnement ?

Capital naturel,

physique,

humain,

institutionnel,

biens communs,

soutenabilité,

réglementation,

taxation,

marché de

quotas

d’émission.

On expliquera pourquoi l’analyse économique du développement durable, qui se fonde

sur la préservation des possibilités de développement pour les générations futures,

s’intéresse au niveau et à l’évolution des stocks de chaque type de capital

(accumulation et destruction) ainsi qu’à la question décisive du degré de substitution

entre ces différents capitaux. On évoquera, à l’aide d’exemples, les limites écologiques

auxquelles se heurte la croissance économique (épuisement des ressources

énergétiques et des réserves halieutiques, déforestation, augmentation de la

concentration de gaz à effet de serre etc…). L’exemple de la politique climatique

permettra d’analyser les instruments dont disposent les pouvoirs publics pour mener

des politiques environnementales. En lien avec le programme de première sur les

marchés et leurs défaillances, on montrera la complémentarité des trois types

d’instruments que sont la réglementation, la taxation, les marchés de quotas

d’émission.

Acquis de première : externalités, droits de propriété, offre/demande, défaillances du

marché.

Notions

Capital naturel : ensemble des ressources que la nature met à notre disposition. Certaines ressources ne

sont pas renouvelables (c’est le cas des énergies fossiles, minerais etc…), et d’autres sont renouvelables

comme les réserves halieutiques, forêts etc…

Capital physique : ensemble des moyens de production installés (équipements industriels, outils de

production…)

Capital humain : ensemble des connaissances et des compétences accumulées par les hommes, qui se

transmet à travers l’enseignement et l’apprentissage (Gary Becker).

Capital institutionnel : ensemble des institutions politiques, institutionnelles ou juridiques qui permettent

d'établir des cadres et contraintes humaines qui structurent les interactions politiques, économiques et

sociales. Il comprend aussi l'ensemble des relations humaines auxquelles l'individu a accès de par sa

position dans un groupe social.

Biens communs : bien non exclusif mais rival, c'est-à-dire un bien dont on ne peut exclure personne de sa

consommation mais dont l'utilisation par un individu est coûteuse ou réduit l'utilisation du bien par

d'autres individus.

Soutenabilité : qualifie le fait qu'un développement soit durable. On distingue ordinairement entre

soutenabilité faible (si on suppose que les différents types de capitaux sont substituables) et soutenabilité

forte (si on suppose que les différents types de capitaux sont complémentaires, c'est-à-dire que l'on ne

peut remplacer du capital d'un type par du capital d'un autre type).

Réglementation : instrument qui vise à édicter des règles, des normes environnementales permettant de

limiter les pratiques sources d’externalités négatives.

Taxation : instrument économique consistant à faire payer aux producteurs leurs activités sources

d'externalités négatives, au profit de la collectivité. Elle vise à faire internaliser aux producteurs le coût

social de leurs activités.

Thème 3 Economie : Economie du développement durable

3.1 La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l’environnement ?

Marché de quotas d’émission : lieu où s’échangent les droits à produire des externalités négatives.

Acquis de première

Externalités : conséquence d’une activité économique qui n’est pas sur le marché et ne tient pas compte

d’une compensation monétaire. On distingue externalités positives (ex : les petites abeilles, installation

d’une station de métro près de chez soi) et externalités négatives (ex : pollution).

Droits de propriété : ensemble des usages possibles attachés à la possession d’un bien (vente, location,

donation…).

Offre et demande : quantité de biens et de services offerts à la vente ou demandés par un acheteur en

fonction d’un prix donné.

Défaillances du marché : situation où le libre jeu de la concurrence débouche sur une situation sous

optimale.

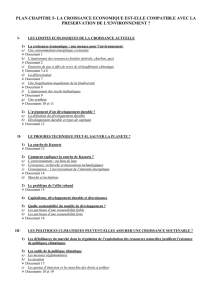

A) Limites de la croissance et émergence du concept de développement

durable.

Etant donné que la population augmente, la consommation du pétrole est elle aussi très importante. Les

ressources en pétrole se font rare et cela peut nous conduire au « pic oil » (stagnation puis diminution de la

production de pétrole et ensuite épuisement de la ressource). La croissance, donc le développement est

également à l’origine de la réduction de la biodiversité, de l’épuisement des ressources naturelles, de la

pollution et du réchauffement climatique.

Certaines ressources se renouvellent mais en parti uniquement, une question sur la soutenabilité se pose

alors. La soutenabilité est la capacité d’une société à maintenir un niveau de bien-être constant.

Thomas Maltus explique le manque de ressources par une augmentation trop importante de la population

dans Essai sur le principe de population (1798), il faut alors réguler la population en limitant les naissances.

La dégradation du capital naturel entraîne un choc d’offre négatif. Les ressources deviennent rares et donc

les prix augmentent considérablement : production d’agro carburants, problèmes financiers (vente des

actions, bulle spéculatives des matières premières). Le prix du baril de pétrole a fortement diminué et cela

est à l’origine d’un ralentissement de la croissance (augmentation de l’offre mais baisse de la demande), on

se heurte donc à la loi des rendements décroissants.

La croissance est donc responsable de la hausse des prix des assurances, augmentation du nombre de

décès à cause de la pollution et enfin du stress hybride.

Pendant la conférence des Nation-Unies à Stockholm en 1972, la question de la soutenabilité de la

croissance est posée. Le rapport de Meadow effectué par le MIT (1970) au Club de Rome souligne les

dangers de la croissance sur l’environnement (Halte à la croissance). La commission Bruntland a publié en

1987 un rapport en faveur du développement durable Notre avenir à tous. Le développement durable

serait donc un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des

générations futures et se repose sur trois dimensions : économique (gestion des ressources qui permettent

le bien-être pour générer de la croissance), sociale (les richesses doivent être partagées dans le monde

(horizontalement) et dans les générations (verticalement) et écologique (il faut préserver les ressources, les

écosystèmes et la biodiversité). Mais également sur trois principes : la solidarité (entre riches et pauvres), le

principe de précaution (étudier les impacts avant de le mettre en œuvre) et enfin la participation (il faut

impliquer tous les acteurs).

La croissance s’accompagne de destructions irréversibles : épuisement des richesses naturelles (dégradation des sols et

des ressources en eau, déforestation, surpêche,…), réduction de la biodiversité (67 000 espèces animales et végétales

sont en voie de disparition), pollutions, réchauffement climatique,…

Il est évident, à conditions techniques identiques, que si les peuples des pays en développement imitent le mode de vie

des populations occidentales, la planète sera incapable de satisfaire tous les besoins humains.

La dégradation du capital naturel entraine plusieurs conséquences sur les populations : hausse durable des prix des

ressources naturelles, du fait de la réduction progressive de l’offre et de la forte augmentation de la demande de

produits primaires, remise en cause du niveau de vie et de bien-être des populations (coût humain et économique de la

pollution,…), augmentation des inégalités entre les pays et à l’intérieur des pays, diminution de la cohésion sociale.

A l’initiative du Programme des Nations Unies pour l’environnement, la commission « Brundtland » a publié en 1987 un

rapport intitulé « Notre avenir à tous », en faveur d’un développement durable ou soutenable défini comme « un

développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations

futures de répondre aux leurs ». Il repose sur trois principes : la solidarité entre les riches et les pauvres pour les

générations actuelles (ce qui revient à éliminer la pauvreté dans le monde) ; la précaution (il faut étudier l’impact de

toute action sur les équilibres économiques, sociaux et écologiques avant de le la mettre en œuvre) ; la participation :

tous les acteurs de la société civile doivent être associés au processus de décision.

Le développement durable ou soutenable intègre trois dimensions : économique (une croissance des richesses doit être

possible par une « gestion optimale » des capitaux) ; sociale (cette richesse doit être équitablement partagée dans le

monde et entre les générations) ; environnementale : les ressources et la planète doivent être préservées.

B) La croissance peut-elle être soutenable ?

Selon Stiglitz, la croissance est compatible avec l’environnement uniquement si les ressources sont

transmises aux générations futures (volume, stock et qualité). On distingue alors plusieurs stocks de

capitaux : capital physique (moyen de production), capital humain (les informations etc…), capital

institutionnel et social (Etat de Droit), capital naturel (ressources naturelles). Etant donné que le capital

naturel ne s’échange pas (n’a pas de valeur marchande), alors on ne peut pas connaître avec certitude le

stock qu’on dispose.

Deux types de soutenabilité existent : soutenabilité faible (les capitaux sont substituables entre eux, les

progrès technique permettent de remplacer le capital naturel, Robert Solow) et la soutenabilité forte (les

capitaux ne sont pas toujours substituables, Club de Rome). Cette question sur la soutenabilité divise les

avis, ceux qui sont en faveur de la soutenabilité faible et les personnes en faveur de la soutenabilité forte.

Les partisans de la soutenabilité faible explique que le tertiaire est une activité relativement peu

gourmande en énergie et en matière première, ce qui nous permet de faire un lien avec la courbe de

Kuznets (que lorsque la richesse augmente, l’accumulation du capital humain et physique permet des

innovations (techniques plus efficaces pour l’exploitation des ressources naturelles et donc des rendements

plus importants).

Tandis que les partisans de la soutenabilité forte expliquent que le capital naturel détermine le bien-être

(facteur qui limite la croissance), les facteurs de productions ne sont pas tous substituables et dénoncent

une vision scientisme. Cependant la croissance est actuellement insoutenable en particulier avec la

démographie. Le progrès technique a un effet rebond c’est-à-dire que si l’on produit des voitures

efficacement, la consommation sera plus faible car le prix sera plus élevé. De plus, le capital naturel est un

bien commun qu’il faut préserver. La Banque Mondiale met en place l’épargne nette ajustée en se reposant

sur l’idée que les capitaux sont substituables. En effet, beaucoup de matières premières peuvent être

substituées comme le pétrole en biomasse par exemple, grâce aux progrès techniques. Au contraire les

capitaux qui ne sont pas substituables doivent être conservés.

Pour la plupart des économistes, le bien-être dépend de la combinaison de quatre formes de capital qui entrent en

interaction les unes avec les autres :

Le capital naturel représente l'ensemble des ressources que la nature met à notre disposition. Certaines de ces

ressources ne sont pas renouvelables (énergies fossiles, minerais...), d'autres sont dites renouvelables, même s'il faut

tenir compte de leur rythme de reconstitution et de l'intensité des prélèvements (réserves halieutiques, forêts, etc.).

Le capital physique produit est constitué des biens de production durables et il s'accroît au rythme de la formation

brute de capital fixe dont il faut déduire la proportion qui, chaque année, est usée ou devient obsolète.

La notion de capital humain est issue des travaux de Gary Becker et recouvre l'ensemble des connaissances et des

compétences accumulées par les hommes; il se transmet à travers l'enseignement et l'apprentissage.

Enfin le capital social recouvre les relations entre les individus, dans la sphère professionnelle et privée, et qui

conditionnent le degré de confiance et de coopération que les individus peuvent mobiliser. On lui adjoint souvent le

capital « institutionnel » qui renvoie à la qualité des structures politiques et sociales.

Avec le développement de l’analyse économique des problèmes environnementaux, se sont opposés deux courants de

pensée: des optimistes notent que les problèmes environnementaux actuels sont moindres qu’avant et que ce qui est

généralement décrit, que la rareté des ressources va s’inverser grâce aux ressources alternatives qui pourront

économiquement se développer et que la croissance économique favorise la qualité de l’environnement au-delà d’un

certain niveau de développement (courbe de Kuznets). On parle dans leur cas de « soutenabilité faible ».

La Banque Mondiale a ainsi mis au point un instrument comptable (épargne nette ajustée) qui repose sur cette idée

que les capitaux sont substituables.

A l’inverse, les partisans de la soutenabilité forte partent du principe que le capital naturel détermine le bien-être de la

population et devient un facteur limitant de la croissance. Les facteurs de production ne sont pas tous substituables

mais relativement complémentaires et les innovations technologiques seules ne peuvent repousser les limites de la

croissance économique. Cette approche va privilégier le principe de précaution, et nécessite donc le maintien dans le

temps du stock de capital naturel car la croissance actuelle est insoutenable.

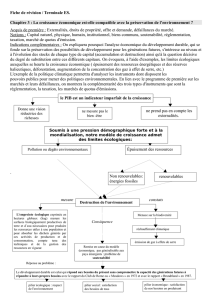

C) Quels instruments pour les politiques climatiques ?

La croissance est responsable de plusieurs phénomènes comme le changement climatique (élévation de la

température, évènements météorologiques extrêmes (ex : tempêtes, inondations) qui ont pour

conséquence une menace sur la biodiversité, pollution des eaux, une migration environnementales. Mais

également une chute de la production agricole, l’expansion de maladies contagieuses comme le paludisme

etc… Ce dérèglement s’explique par une activité industrielle trop importante (accumulation dans l’air de

gaz à effet de serre, combustion des énergies fossiles) et déforestation.

Les fondements des politiques climatiques

Les productions agricoles provoquent des externalités (conséquence d’une activité économique qui n’est

pas sur le marché et ne tient pas compte d’une compensation monétaire) qui peuvent être positives ou

bien négatives.

Exemple d’externalité positive : installation d’une station de métro près de chez soi, donc valeur de la

maison augmente.

Exemple d’externalité négative : la pollution représente des coûts sociaux qui ne sont pas pris en compte

sur le marché donc le prix du marché ne reflète pas le prix de la production. Et puisque le prix guide les

agents économiques à faire les bons choix, ce dysfonctionnement entraîne des décisions qui ne sont pas

bonnes. Avec la défaillance du marché, les pouvoirs publics doivent intervenir, on essaye donc

d’internaliser les externalités.

Le PIB a des limites dans la prise en compte des questions environnementales, tout d’abord il n’a pas été

créé pour mesurer les activités environnementales mais plutôt pour mesurer la croissance (par Simon

Kuznets en 1934). En effet, il ne comptabilise pas les externalités positives, les services rendus mais les

dépenses de dépollution sont comptabilisées positivement. Ce qui veut donc dire que plus on pollue et plus

le PIB sera élevé et enfin il ne tient pas compte du stock de capital naturel, c’est donc une mesure

imparfaite.

La « tragédie des biens communs » est mise en place par Garrett Hardin en 1868, il explique la disparition

des ressources par la ruine de tous puisque tout le monde veut maximiser ses intérêts sur la terre

commune. Un bien commun est donc un bien rival difficilement excluable (on ne peut exclure personne de

la consommation). Le climat par exemple est victime de la tragédie du bien commun puisque tout le monde

la détériore et donc personne ne peut en bénéficier. Cela ne conduit pas à la satisfaction de l’intérêt

générale : la main invisible ne fonctionne pas puisque on n’est pas sur un marché, pour que la main

invisible fonctionne il faudrait un marché avec des droits de propriétés (rendre les biens excluables). Afin de

préserver les biens communs, l’Angleterre met en place la politique des « hands clovers » c’est-à-dire la

privatisation des terres mais qui ont donc pour conséquence de faire augmenter la pauvreté : exode rural.

Cette loi aurait indirectement poussé à la création du capitalisme. Elinor Ostrom (prix Nobel d’économie en

1990) apporte une solution efficace c’est celle de la gestion communautaire et de coopération.

Les outils à la disposition des pouvoirs publics

Les instruments économiques (règlementaires) permettent de répondre à la question climatique par deux

façons : la contrainte et l’incitation. Des normes sont alors mises en place : normes d’émission ou de rejet

(seuil maximal d’émission de CO2), normes de procédés (normes de recyclages à anticiper dans la

production), de produit (emballage et recyclage) et de qualité (qualité de l’aire et de l’eau). Cependant,

cette politique de réglementation dispose de limites : ce sont des règles uniformes et qui peuvent donc

pénaliser les artisans en alourdissant trop les coûts et qui peut donc entraîner des fraudes ou des

délocalisations), des effets rebonds de la norme, s’il y a trop de consommation ou de producteur, l’effet de

serre va alors augmenter, et enfin pour faire respecter une norme on doit avoir des moyens de contrôle, or

certains quotas sont difficiles à respecter. En effet, l’Etat fixe un quota et ensuite les entreprises qui n’ont

pas consommé tous leurs quotas d’émissions peuvent le revendre et en retirer des bénéfices, au contraire

ceux qui qui polluent trop vont devoir racheter des quotas pour être dans les normes. Les quotas sont

échangeables sur un marché et ce marché va déterminer un prix par la confrontation de l’offre et de la

demande. Le fonctionnement du marché est expliqué par Ronald Coase en 1960 dans « Problem of social

Coast ». Ainsi, si le marché est efficace, l’entrepreneur va chercher des méthodes non polluantes et sera

incité à faire des choix qui conduisent au non pollution de l’environnement.

Cependant, comme tous les marchés, le marché des quotas d’émission a aussi des limites. Tout d’abord, il y

a un prix fixe, environ 30 euros alors qu’en réalité on est à 5 euros, ce n’est donc pas un système incitatif.

L’UE a donné des quotas trop généreux pour ne pas nuire à la compétitivité des entreprises, il y a donc une

offre abondante, mais une demande faible puisqu’avec le ralentissement de la croissance, les entreprises

produisent peu et achètent aussi moins de quotas. On peut également constater de gigantesques fraudes

(1,5 milliards d’euros au trésor public français, fraude sur la TVA) ce qui témoigne d’une insuffisance de

régulation et de contrôle. Il y a également des politiques fiscales qui passent par la subvention et la taxation.

Pour la subvention, il y a le principe du bonus/malus qui consiste à taxer les véhicules polluants et de

subventionner les véhicules non polluants (mise en place sous le gouvernement de Sarkozy, subvention qui

n’existe plus désormais), mesure incitative. L’Etat prend également en charge une partie du coût pour

modifier les prix relatifs (rendre un véhicule peu polluant moins cher comparé à un véhicule plus cher), il y

a donc une plus grande compétitivité pour pousser les agents à l’achat. Mais elle représente un coût

important pour l’Etat et conduit à une augmentation d’achat de véhicule neufs (effet rebond car volume

d’émission plus important).

Au contraire il y a la taxation, par exemple la taxe carbone qui consiste à taxer les produits

proportionnellement aux émissions de carbone, taxer les émetteurs (voitures et grandes installations

comme les usines). En France, la taxe carbone prévue pour les véhicules polluants n’existe plus en raison du

mécontentement des chauffeurs poids-lourds. Il s’agit du principe pollueur/payeur d’Arthur Cecil Pigou

(taxe Pigou).

Cependant, la taxation des émissions CO2 ont deux limites, tout d’abord il s’agit d’une taxation inégalitaire

entre urbains et ruraux (qui utilisent plus leur véhicule), il faudrait alors compenser ces ménages avec un

« chèque vert » pour réduire le coût élevé de la taxation. De plus, la taxation pourrait déprimer la demande

globale avec la baisse de consommation.

Complémentarité des instruments des politiques climatiques

6

6

1

/

6

100%