Roneo`07

BACTERIOLOGIE - Actinomycetes - page 1/9

Adeline Carlier, Mélinda Lopez

27/02/09

Laurence, Laurie

BACTERIOLOGIE

16h-18h

Tiare et Marjorie

Romain Volmer

ACTINOMYCETES

Cette famille comporte de nombreux genres bactériens qui ont tous des formes particulières (+/-

filamenteux) qui peuvent faire penser à des champignons. Mais ce sont bien des bactéries. Attention

à ne pas confondre car les antifongiques ne marchent pas sur les Actinomycètes.

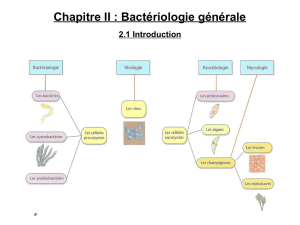

Classification :

- Actinomyces

- Arcanobacterium (qui était groupé avec les Actinomyces mais qui a eu droit à son propre genre depuis peu)

- Dermatophilus (longtemps classé parmi les champignons)

- Corynebacterium

- Nocardia (nommé d’après E. Nocard, un ancien élève d’Alfort qui a travaillé avec Pasteur)

- Rhodococcus

Tous ces genres ont de nombreux points communs :

- Ils sont pléomorphes, c’est-à-dire que leur morphologie est variable.

- Ce sont des bactéries Gram à paroi épaisse.

- Leur paroi est riche en lipides complexes (qui s’apparentent aux acides mycoliques présents

dans la paroi des Mycobacteriaceae).

- Ils ont la capacité de survivre dans les macrophages, en particulier grâce aux lipides

complexes (comme les mycobactéries).

I) Actinomyces et Arcanobacterium

Sur le ppt, on a à gauche un représentant typique d’actinomyces à la morphologie très allongée

(8μm de long sur 1μm de large). A droite, on voit des arcanobactéries qui ont soit l’aspect de

coques soit l’aspect de branches.

Caractères biologiques :

Ces bactéries sont aéro-anaérobies, bien qu’elles se développent nettement mieux en milieu

anaérobie. Elles font partie de la flore commensale et se retrouvent au niveau de la cavité buccale

et de l’appareil respiratoire supérieur (ex : pharynx, larynx) chez les animaux sains. On peut

aussi les trouver dans l’appareil génital.

Elles sont associées à des maladies telles que les pyogranulomes (= granulomes qui contiennent

du pus). Ces maladies ne se développent que s’il y a des causes favorisantes. Il faut rechercher ces

dernières pour trouver la cause de l’infection.

Arcanobacterium pyogenes

Elle touche les bovins, les ovins et les porcs. Elle est responsable d’abcès superficiels, dont la

cause favorisante est une plaie cutanée (suite à une bagarre ou à une chirurgie mal aseptisée), mais

aussi d’abcès profonds (à partir de la diffusion de bactéries venant d’un abcès superficiel) au

niveau du foie et du poumon. Lorsqu’elle touche le foie, la diffusion s’est alors faite par voie

hématogène : le sang est filtré par le foie, la bactérie est retenue au niveau de l’organe et s’y

multiplie provoquant ainsi des lésions hépatiques. Au niveau du poumon, il peut y avoir

contamination de l’appareil respiratoire profond à partir de l’appareil respiratoire superficiel à

l’occasion d’une infection virale ou bactérienne préexistante.

BACTERIOLOGIE - Actinomycetes - page 2/9

La bactérie peut également être associée à des lésions podales, et à des « mammites d’été »

souvent causées par la présence de mouches qui provoquent des micro-lésions et qui permettent

donc l’implantation des bactéries.

Pouvoir pathogène :

Le principal élément du pouvoir pathogène est que la bactérie peut survivre dans les

macrophages. De plus, ce sont souvent des infections polymicrobiennes : La bactérie seule ne

provoque pas forcément de lésions.

Ex : Cette bactérie est souvent associée à Fusobacterium necrophorum qui produit des toxines

agissant sur le système immunitaire, favorisant ainsi la croissance d’Arcanobacterium. En

parallèle, cette dernière produit des facteurs de croissance favorables à Fusobacterium. Ce type

d’association est souvent rencontré dans le cas des abcès profonds.

Actinomyces bovis

Cette bactérie touche les bovins. Elle est à l’origine d’une maladie assez rare : la « mâchoire

bosselée » ou lumpy jaw. Cette maladie se traduit par un énorme abcès et une ostéomyélite

associée à un remodelage osseux important, qui aboutit à une grosse déformation de la mâchoire. Le

remodelage de l’os est dû à la réaction cicatricielle avec prolifération osseuse.

Les facteurs favorisants sont la diffusion de la bactérie depuis l’intérieur de la bouche vers les

tissus sous épithéliaux et l’entrée par la peau grâce à un corps étranger.

Actinomyces hordeovulneris

Elle touche les chiens et les chats. « Hordéo » est le préfixe utilisé pour l’orge ; la bactérie doit son

nom au fait que la contamination se fait grâce à des corps étrangers, notamment l’épillet de l’orge.

Comme les autres actinomyces, elle cause des abcès cutanés et profonds (poumons et abdomen) et

possède le même pouvoir pathogène (c'est-à-dire survie dans les macrophages et infection

polymicrobienne)

Schéma pathogénique général des actinomyces et des arcanobactéries :

BACTERIOLOGIE - Actinomycetes - page 3/9

Le point initial est la création d’une brèche dans l’épithélium. La bactérie peut alors rentrer dans la

plaie (morsure, léchage, épillet…) et s’y multiplier. Il y a alors apparition d’un granulome

inflammatoire : la bactérie survit dans les cellules phagocytaires (mais certaines se font éliminer).

D’autres cellules immunitaires libèrent des enzymes protéolytiques à l’origine de pus (produit de

nécrose de cellules et bactéries mortes). Autour du pus, il y a des cellules immunitaires et la

constitution d’une coque fibreuse. La coque a pour but d’empêcher la diffusion des bactéries et de

les priver de ce dont elles ont besoin pour pousser (nutriments, O2), mais cela n’est pas efficace sur

actinomyces et arcanobacterium car elles poussent facilement en anaérobiose. Si l’abcès se rompt,

il y a diffusion des bactéries dans les autres tissus. Lorsqu’on a une atteinte des tissus profonds, on

peut avoir des fistules (communication entre l’abcès et l’extérieur avec des écoulements de pus

chargés en bactéries : ceci constitue une porte d’entrée pour d’autres bactéries opportunistes).

Dans le cas d’une atteinte du poumon (pyogranulomes du thorax), on peut avoir des gênes

respiratoires et des lésions visibles en radio.

Diagnostic :

- Présence de pyogranulomes.

- Présence de « granules de sulfure » dans le pus : ce sont des petits grains jaunes ou blancs

caractéristique de ces bactéries. Ces granules correspondent en fait à des amas de bactéries.

- En observant au microscope un échantillon de pus provenant de la ponction d’un abcès, on peut

voir des bactéries ayant des morphologies particulières (en filaments).

Traitement :

Il faut l’adapter à l’état de l’animal.

- Si c’est un abcès superficiel, on peut se contenter d’un drainage suivi d’une désinfection.

- Si c’est un abcès profond, on réalise un traitement antibiotique à base de pénicilline (car très

peu de résistances). Ce traitement est long et ne marche pas à chaque fois car les pyogranulomes

sont peu vascularisés et donc peu accessibles aux antibiotiques.

II) Dermatophylus

Dermatophylus Congolensis

C’est une bactérie Gram en forme de filaments très longs (≥20μm). Les filaments ont des septa

qui séparent les bactéries les unes des autres. Si une bactérie se détache, elle devient une zoospore

mobile (mobile car elle acquiert un flagelle en se détachant).

Elle fait partie de la flore commensale de la peau et est à l’origine d’une affection du derme sous

l’effet de conditions favorisantes (lésions de la peau ; climat humide et chaud qui favorise la

prolifération des bactéries et qui modifie la perméabilité de la barrière épithéliale cutanée).

Les espèces cibles sont les bovins et les chevaux.

Chez le cheval, la maladie est rencontrée sous forme d’un derme croûteux et purulent : les poils

sont collés avec présence de pus. Ce n’est pas une maladie grave (pas de baisse de l’état général),

c’est juste un problème esthétique.

Chez les bovins, on a le même type de maladie, et elle est favorisée par la présence de tiques (qui

sont à l’origine de lésions). Parfois il y a une extension importante des lésions associée à une forte

baisse de l’état général.

Diagnostic : Prélèvement d’une zone croûteuse déposée sur une lame avec coloration de Gram ce

qui permet de mettre en évidence les bactéries. Attention à ne pas les confondre avec des

champignons !!!!

Traitement : On effectue des soins locaux associés à un traitement antibiotique (tétracyclines +

aminosides).

BACTERIOLOGIE - Actinomycetes - page 4/9

III) Corynebacterium

Corynebacterium diphtheriae

C’est une bactérie qui touche l’homme. Elle n’appartient pas à la flore commensale. La maladie

associée est la diphtérie pour laquelle la vaccination est systématique dans notre pays.

Elle se traduit principalement par des troubles respiratoires : des pseudo-membranes (dues à des

décollements de muqueuse) apparaissent au niveau du larynx et du pharynx, entraînant des

difficultés respiratoires voire des étouffements. Le bruit respiratoire est très fort. Il y a également

une inflammation très importante : le cou est très gonflé.

Le pouvoir pathogène est exclusivement lié à la toxine diphtérique. Cette toxine se fixe à un

récepteur qui est sur toutes les cellules de l’organisme. Elle est alors endocytée, traverse l’endosome

et accède au cytoplasme. Au cours de son passage, elle est activée par un changement de

conformation : elle acquiert une fonction ADPribosylase qui lui permet d’ajouter une molécule

d’ADP sur le facteur de traduction (plus précisément d’élongation) EF2 des ribosomes. Comme

EF2-ADP n’est pas fonctionnel, il y a arrêt total de la synthèse protéique, ce qui entraîne la mort

de la cellule, d’où le décollement de l’épithélium. Un autre symptôme est l’altération sévère du

rythme cardiaque. C’est pourquoi cette maladie est une urgence absolue.

Traitement : Sérothérapie : on administre un sérum antitoxine.

Vaccin : Systématique dans nos pays. On utilise une toxine inactivée par le formol (= l’anatoxine).

Cette maladie est présente dans les pays pauvres. Elle est uniquement transmise par contact direct

entre humains. Il existe des pays pour lesquels la vaccination n’est pas systématique, on y observe

de nombreux cas de diphtérie (ex : Etats-Unis).

Corynebactéries d’intérêt vétérinaire

- C. pseudotuberculosis

- C. renale

Caractères biologiques communs :

- Une morphologie variable : elles apparaissent comme des filaments qui peuvent être

« branchés ». Elles présentent parfois un aspect en palissade,

- Gram +,

- Aéro-anaérobies,

- Survie dans l’environnement : donc possibilité de transmission indirecte. Les acides

mycoliques dans sa paroi lui permettent de résister à la dessiccation.

C. pseudotuberculosis

Elle atteint surtout les petits ruminants et les chevaux. Elle provoque des lésions qui ressemblent à

celles de la tuberculose (granulomes), mais contrairement à la tuberculose, comme il s’agit d’un

germe pyogène, les lésions sont purulentes.

Maladies associées :

- lymphadénite caséeuse du mouton : inflammation des nœuds lymphatiques avec présence de

caséum et de pus.

- lymphadénite ulcéreuse du cheval

Leur pouvoir pathogène tient au fait qu’ils peuvent survivre dans les macrophages.

BACTERIOLOGIE - Actinomycetes - page 5/9

Schéma pathogénique :

- Source de contamination : les animaux malades ou porteurs, l’environnement (la bactérie y

survie 2 à 6 mois). Les animaux malades excrètent la bactérie au niveau des lésions cutanées ou

par voie respiratoire si les poumons sont atteints.

- Implantation des bactéries : les facteurs favorisants sont les plaies ou les chirurgies mal

réalisées.

- Résistance aux défenses de l’hôte : la bactérie résiste aux cellules phagocytaires, elle reste

dans la vacuole de phagosome où elle se multiplie. Elle résiste au pouvoir toxique du

phagosome car sa paroi est riche en lipides. De plus, elle possède une phospholipase qui détruit

la membrane de l’hôte. Cela aboutit à la formation de granulomes liés à un mécanisme

d’hypersensibilité de type IV. Au départ, les granulomes sont petits puis augmentent de

diamètre et fusionnent.

- Diffusion de bactéries : elles sont véhiculées vers les autres organes par les macrophages ou

diffusent directement par voie sanguine (elles détruisent la paroi des vaisseaux avec la toxine).

Lorsque le nombre de pyogranulomes augmente, l’organe atteint en souffre. L’évolution est lente,

chronique avec un amaigrissement de l’animal. Le temps d’incubation est long. Les jeunes sont

peu atteints mais les animaux à l’engraissement, plus âgés, peuvent présenter des lésions

importantes et leurs carcasses peuvent être saisies à l’abattoir. Cela conduit à des pertes

économiques importantes, notamment en Australie et en Nouvelle Zélande.

Histologie :

On distingue différentes zones dans le granulome :

- une zone liquide qui correspond à une nécrose liquide

(pus),

- une zone caséeuse : nécrose calcifiante,

- une couche de monocytes et de macrophages,

- un tissu conjonctif commençant à se former,

- un tissu conjonctif mature.

Les granulomes ont parfois un aspect en « oignons » avec

des couches concentriques de tissu cicatriciel. Ces lésions

sont pathognomoniques mais présentes seulement chez les

animaux âgés (car pour se former il faut de nombreuses

phases d’activation de la réponse immunitaire).

Chez le cheval, le point d’entrée est une plaie (sur les

membres sur la photo). Cette plaie est colonisée par la

bactérie à partir de l’environnement. Cette bactérie est prise en charge par le système immunitaire.

Au cours de son trajet dans les macrophages, elle provoque des abcès ulcérés. C’est peu fréquent

chez les chevaux mais peut être mortel. On peut voir de nombreux granulomes remplis de pus. Il

faut longtemps pour arriver au stade d’ulcères car les lésions apparaissent lentement mais il y a

d’autres signes avant coureurs (gonflement des nœuds lymphatiques. L’évolution se fait sur

plusieurs mois.

Diagnostic :

- Présence de pyogranulomes

- Mise en évidence des bactéries dans le pus sur une lame qu’on coloreBactéries corynéformes

(en forme de lettres chinoises…ou de palissade).

Traitement :

- abcès superficiel : parage chirurgical + désinfection.

- abcès profond : plus difficile, il faut mettre en place une antibiothérapie qui prend en compte la

sensibilité de la bactérie, sa localisation à l’intérieur des cellules phagocytaires, elles-mêmes à

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%