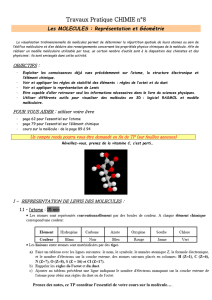

quelques molécules de la chimie organique

1/3

Q

Qu

ue

el

lq

qu

ue

es

s

m

mo

ol

lé

éc

cu

ul

le

es

s

d

de

e

l

la

a

c

ch

hi

im

mi

ie

e

o

or

rg

ga

an

ni

iq

qu

ue

e

I- UN PEU D’HISTOIRE...

Lire le texte sur Friedrich WÖHLER (chimiste allemand ; 1800-1882) et répondre aux questions :

La chimie organique apparaît d'abord dans l'histoire comme la chimie des composés du carbone

et concerne les substances dont l'origine est un être vivant, animal ou plante.

Les scientifiques pensaient, au début du XIXème siècle, que les corps “ organiques ” ne

pouvaient être produits que par les “ organismes ” végétaux ou animaux. Ceux-ci en effet

auraient possédé une force spéciale, propre à la vie. Le chimiste n'était pas en mesure

d'insuffler, au cours d'une synthèse, aux éléments inanimés la « force vitale » qui leur faisait

défaut. Cette pensée vitaliste est à l'origine du retard que le chimiste avait pris dans la

synthèse des corps organiques.

Il faut attendre 1828 pour que soit réalisée la première synthèse d'une molécule dite

organique : le chimiste allemand F. Wöhler obtient par décomposition thermique d'un composé

minéral, le cyanate d'ammonium, de l'urée (substance présente dans l’urine), identifiable à un

échantillon authentique naturel.

“ Je peux faire de l'urée sans avoir besoin de reins ou même d'un animal, fût-il homme ou chien ”, écrit Wöhler. L'essor de la synthèse de

molécules organiques prend alors son élan. La complexité des structures a obligé très rapidement les chimistes à étudier les liaisons

entre les atomes constituants les molécules et à les représenter par des écritures conventionnelles bien établies maintenant.

Rédigé à partir de B. Vidal, Histoire de la chimie, © PUF

Coll. “ Que sais-je ? ”, n°35, 2ème éd., 1998.

Questions sur le texte :

1- Quel type de substances la chimie organique étudiait-elle à l’origine ?

2- Comment expliquait-on l’incapacité des chimistes à synthétiser les composés organiques ?

3- Quel événement marqua un tournant décisif dans l’histoire de la chimie organique ? Qu’a-t-il remis en cause ?

4- Que faut-il faire pour réaliser une « décomposition thermique » ?

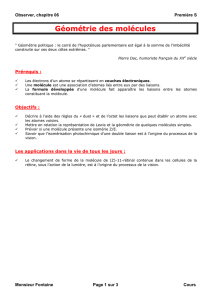

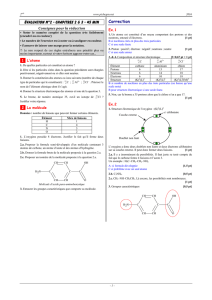

II- ETUDE DE LA MOLÉCULE D’URÉE (CH4ON2)

1- Comment appelle-t-on les liaisons rencontrées dans une molécule ? Comment se forment-elles ?

2- Rappeler les règles de l’octet ou du duet.

3- Rechercher le nombre de liaisons que doit former un atome de carbone C (Z = 6) avec d’autres atomes. De même pour l’atome d’azote

N (Z = 7), l’atome d’hydrogène H (Z = 1), et l’atome d’oxygène O (Z = 8). Préciser le nombre de doublets non liants que possède

éventuellement chaque atome.

4- Établir le schéma de Lewis de la molécule d’urée.

5- Dans la molécule d’urée, comment qualifie-t-on la liaison

- entre C et N ?

- entre C et O ?

6- Réaliser la molécule d’urée à l’aide de modèles moléculaires

7- Schématiser la molécule.

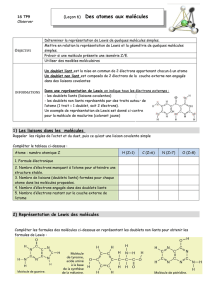

Rappel de 2nd (1ère méthode)

Molécule

Nom :

Formule :

Atomes

Configuration électronique

ne

Nb d’électrons externes de chaque atome

nl

Nb de liaisons covalentes que doit établir chaque atome

nt

Nb total d’électrons externes de la molécule

nd

Nb de doublets externes à répartir dans la molécule

Répartition des doublets

et

Nature des doublets

REPRESENTATION

de

LEWIS

N doublets liants entre ….. et ….

M doublets non liants sur ……

2/3

Rappel de 2nd (2ère méthode)

1)° Déterminer le nombre d’électrons dans l’atome puis écrire la structure électronique de l’atome ( répartition des électrons sur les

couches K,L,M,…). 2°) Préciser le nombre d’électrons dur sa couche externe ( dernière couche). 3°) En déduire le nombre d’électrons

manquant pour satisfaire à la règle du duet ou de l’octet. 4°) En déduire le nombre de liaisons que l’atome doit former. 5°) Déterminer le

nombre d’électrons engagés dans les liaisons, puis ceux non engagés dans les liaisons. 6°) Sachant qu’ils se regroupent par 2, en déduire le

nombre de doublets non liants autour de l’atome. 7°) Dans la représentation de Lewis d’une molécule, un doublet d’électrons (liant ou non

liant) est représenté par un tiret -.

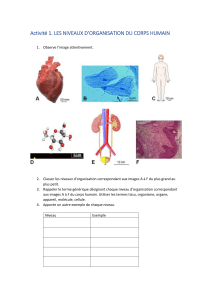

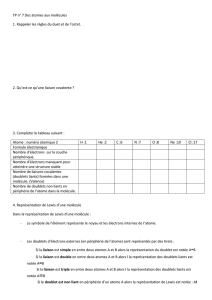

II- COMPOSITION DES MOLÉCULES ORGANIQUES.

Cliquer sur le dossier T_DOCELEVE situé sur le bureau. Double-cliquer sur le dossier TPmolecules-animées puis double-cliquer sur le

fichier indexTP.

Observer les molécules organiques proposées dans le tableau ci-dessous en cliquant sur leur nom.

En maintenant le clic gauche, on peut faire tourner la molécule.

1. Compléter le tableau, après observation des molécules.

2. On cherchera dans une encyclopédie les domaines d’utilisation des molécules. (à faire à la maison).

3. Parmi les molécules proposées, identifier celles qui renferment uniquement les éléments C et H. Colorier la cellule contenant leur

nom en gris. Comment nomme-t-on cette famille de composés ?......................................................................

4. Identifier les composés qui, en plus, renferment l'élément 0. Colorier la cellule contenant leur nom en rouge.

5. Quels sont ceux qui renferment, à la fois, les éléments C, H, 0 et N ? Colorier la cellule contenant leur nom en bleu.

Nom usuel

Formule brute

Masse molaire en g/mol

Domaines d’application

Acétone

Acide oléique

Aspartame

Aspirine

Benzène

Butane

Caféine

Carotène

Chlorophylle

Glucose

Éthanol

Ibuprofène

Limonène

Méthane

Naphtalène

Nicotine

Propane

Testostérone

Trinitrotoluène

Vanilline

3/3

Masses molaires atomiques : M(H) = 1 g.mol-1 M(C) = 12 g.mol-1 M(O) = 16 g.mol-1 M(N) = 14 g.mol-1

III- SQULETTE CARBONÉ DES MOLÉCULES ORGANIQUES.

Examiner la structure des molécules et donner un exemple de composé dont le squelette carboné est :

- linéaire :

- cyclique :

- ramifié :

1

/

3

100%