dyslexie et mouvements oculaires

DYSLEXIE ET MOUVEMENTS OCULAIRES

La dyslexie désigne les retards de lecture qui ne sont imputables ni à un retard

d’éducation, ni à une déficience intellectuelle, ni à des problèmes d’attention ou de mauvaise

insertion dans le système scolaire.

Bien qu’aucune pathologie visuelle n’ait été détectée, une difficulté oculomotrice a

cependant été mise en évidence chez les enfants dyslexiques : leurs yeux convergent et

divergent plus difficilement que chez les autres enfants, ce qui entraîne une lecture

lente et fatigante.

La lecture nécessite deux types de mouvements :

Les saccades pour positionner les yeux sur les mots

La vergence pour effectuer une mise au point

Ces mouvements doivent être bien accordés entre les deux yeux pour que le mot tombe sur

la fovéa de chaque œil et permette ainsi au cerveau de fusionner les deux images en une

seule.

Les recherches sur les enfants dyslexiques montrent qu’ils présentent des limites

ou des retards dans certaines composantes oculomotrices ce qui va demander un effort

d’attention soutenu et donc une fatigue supplémentaire : c’est en 1987 que John Stein de

l’Université d’Oxford, montre que 75% des enfants dyslexiques présentent une instabilité

de fixation et une capacité réduite de converger les yeux.

L’équipe de Maria Pia Bucci et Zoï Kapoula ( CNRS UMR 7124- Collège de France) a

confirmé ces travaux :

56 enfants dyslexiques et 47 enfants sans troubles, de 11 ans en moyenne et ayant

une bonne acuité visuelle ont été testés

42% des enfants dyslexiques contre 15% chez les enfants non dyslexiques perdent

la vision unie lorsqu’une lettre s’approche d’eux à 7 centimètres (= test de

convergence au ponctum proximal)

des anomalies de divergence tant en vision de près qu’en vision de loin ont été

également détectées par le test de divergence : on demande à l’enfant de fixer une

cible proche (à 30 cm) ou lointaine (5m) et on place un prisme divergent devant l’œil

du sujet. On observe alors le mouvement compensatoire de l’œil qui réduit une

distorsion optique liée à la déviation de l’image par le prisme.

Chez les enfants dyslexiques, des dysfonctionnements apparaissent lorsqu’il doit

entreprendre ce mouvement oculaire compensatoire : l’enfant doit faire sans cesse

un effort de compensation, qui ne gomme pas la distorsion.

Pendant la lecture, ces petites disparités sont inévitables. Elles sont dues à un

défaut de coordination des saccades oculaires des yeux. Or l’enfant dyslexique

réussit mal à les compenser.

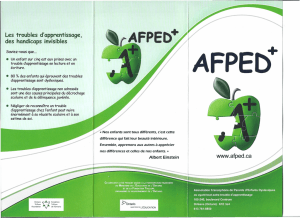

Pour différencier les troubles oculomoteurs fonctionnels des difficultés

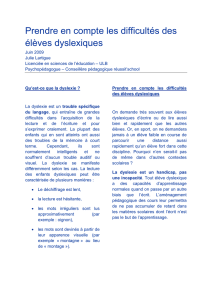

liées à la lecture proprement dite, des études sur les mouvements

oculaires ont été réalisées dans un contexte ludique : on a demandé

à 10 enfants dyslexiques de 9 à 12 ans, d’explorer spontanément et

sans consigne particulière une œuvre cubiste de Fernand Léger : Le

contraste des formes (voir figure)

Les deux flèches indiquent

une concentration des

positions de l’œil en deux

endroits, surtout dans la

partie inférieure.

Le contraste des formes F.Léger

Tracé d’exploration du tableau

Le tableau était projeté sur un écran d’ordinateur pendant 30 secondes et les mouvements

des yeux de chaque enfant étaient enregistrés.

Cette expérience a révélé une dyscoordination des saccades, une différence notable entre

les deux yeux de l’ordre de 22% (par rapport à la moyenne de l’amplitude des saccades des

deux yeux). Par ailleurs, pendant la fixation qui suit la saccade, on observe une instabilité de

l’angle des axes optiques (vergence) d’environ 10%.

Pendant une tâche de lecture de mots isolés, ces performances étaient un peu meilleures

chez ces enfants (décalage des saccades des deux yeux de l’ordre de 10% et instabilité de

la vergence autour de 9%). Mais chez les adultes ces deux valeurs ne dépassent pas 5%,

quelle que soit la tâche.

Ainsi, le travail visuo-attentionnel et moteur lors de chaque fixation de la lecture peut être

une épreuve ingrate.

Actuellement, il est possible d’augmenter artificiellement la disparité entre les deux yeux, le

moment où la vergence commence, et après une ou deux heures d’un tel entraînement

dynamique, le sujet apprend à effectuer des vergences plus amples et plus rapides.

L’enregistrement des mouvements des yeux pourrait donc apporter beaucoup à la

rééducation des dyslexiques.

D’autres études (Galaburda et Livingston, 1993) suggèrent que des changements

dans les voies sensorielles des patients pourraient être responsables de leurs difficultés à

lire. Des examens post mortem ont montré que les neurones des dyslexiques étaient plus

petits que ceux des témoins dans les aires magnocellulaires du corps genouillé latéral où les

neurones étaient à la fois plus petits et agencés de façon désorganisée (le système

parvocellulaire serait, lui, intact). La caractéristique de ces cellules, et par voie de

conséquence tout le système magno, est de répondre spécifiquement à des stimuli brefs et à

changement rapide.

Il se pourrait que ces anomalies nuisent au traitement rapide qu’exigent des signaux

changeants comme ceux impliqués dans la lecture.

Les preuves d’une atteinte de ce système dans la dyslexie reposent sur un ensemble

d’arguments expérimentaux :

Un trouble de la vision des contrastes

Une anomalie de la persistance visuelle

Un défaut de détection du mouvement

D’autres études chez des dyslexiques, en imagerie cérébrale celles-là, ont pour leur part

montré une activation moindre dans l’aire visuelle V5/MT responsable de la détection du

mouvement ou dans la partie inférieure du lobe temporal gauche.

Récemment cette hypothèse a été violemment contestée (travaux de Kruk et Willows,

2001 et Ben Yehudah et al.,2001) qui démontrent que les mêmes tâches réputées sensibles

à la dysfonction magnocellulaire sont réalisées de manière déficitaire par les dyslexiques si

la consigne donnée au sujet de faire un choix entre deux patterns présentés

successivement, alors que leur performance est tout à fait normale si les deux stimuli sont

présentés simultanément à deux emplacements différents d’un même écran.

Par conséquent, c’est bien la caractéristique temporelle de la tâche et non son

contenu perceptif qui serait déterminant dans la dysfonction.

Remarque : dyslexie et langues

Physiologiquement, les Anglais, les Français et les Italiens sont égaux devant cette maladie.

En revanche, comme le souligne une étude menée par une équipe internationale de

chercheurs* et publiée cette semaine dans le dernier Science, l’égalité s’arrête au cerveau.

Ainsi, il y a deux fois moins de dyslexiques chez les petits Italiens de dix ans que chez

les jeunes Américains.

C’est le mystère de la variabilité de cette prévalence d’un pays à l’autre que les chercheurs

ont voulu percer.

Pour cela, ils ont mené une étude comparative sur 72 dyslexiques de langue maternelle

française, anglaise et italienne. La dyslexie se manifestant par un trouble de l’apprentissage

du langage écrit, les scientifiques se sont adressés à des étudiants, c’est-à-dire à des

personnes ayant un bon niveau d’étude. En effet, comme ils le soulignent dans la

publication, il leur fallait "éliminer les autres causes de retard dans la lecture comme, par

exemple, de faibles capacités générales ou un manque d’éducation." En France et au

Royaume-Uni, les étudiants étaient volontaires, mais en Italie, les dyslexiques n’étant pas

repérés, un travail de détection a été nécessaire. Tous ont ensuite été soumis à différents

tests afin d’évaluer les aptitudes intellectuelles et de lecture, puis à l’imagerie du

fonctionnement cérébral.

Au point de vue physiologique, la tomographie à émission de positons (TEP) offre des

images du cerveau en fonctionnement dont l’interprétation est sans ambiguïté. Quelle que

soit leur langue maternelle, les dyslexiques présentent une activité cérébrale réduite au

niveau de la partie inférieure du lobe temporal gauche.

Si la dyslexie a une base neurologique commune et universelle, de leur côté, les tests

cognitifs et de lecture ont souligné certaines différences.

Tous les dyslexiques rencontrent les mêmes problèmes de mémoire phonétique à court

terme.

En revanche, les Italiens lisent nettement mieux et plus rapidement que les Français

et les Anglais.

Ces résultats ne sont pas surprenants si on plonge dans la structure même des langues.

Avec plus de mille manières différentes, très exactement 1120 graphèmes, d’écrire la

quarantaine de sons (phonèmes) qui composent celle chère à Shakespeare, les dyslexiques

Outre Manche sont les plus mal lotis. En matière de complexité, l’anglais tient le haut du

pavé des langues dites "irrégulières".

En Europe, il est accompagné par le français qui a à son actif 190 graphèmes pour 35

phonèmes. Ces deux langues sont donc un véritable casse-tête pour dyslexiques. Pour

s’en convaincre, il suffit de prendre pour exemple les différentes façons d’écrire le son [o] : o,

ot, ots, ocs, au, aux, aud, auds, eau, eaux, ho, ô, etc.

De son côté, l’italien et ses 33 façons d’écrire 25 sons appartiennent aux langues dites

"régulières". Cette régularité faciliterait grandement son apprentissage mais rendrait difficile

le dépistage des dyslexiques.

Ainsi, d’après les chercheurs, une dyslexie peu importante, qui passe franchement

inaperçue chez un Italien, a toutes les chances d’être diagnostiquée comme très

handicapante pour un Anglais ou un Français. A l’heure de l’Europe, si certains Italiens

ont du mal à intégrer l’anglais, il serait bon qu’ils aillent consulter un orthophoniste, avant

d’avaler leur méthode d’apprentissage de langue ou d’avoir des envies de meurtre trop

pressantes sur leur professeur. Peut-être sont-il dyslexiques sans le savoir…

Extrait de « Info Science »

Françoise Dupuy Maury

1

/

4

100%