Mesdames et messieurs les parlementaires, professeurs et docteurs

Mesdames et messieurs les parlementaires, professeurs et docteurs,

Chers amis,

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier très chaleureusement de m’avoir invité

parmi vous aujourd’hui. Entendre chaque intervention est précieux pour notre propre

travail. Et c’est un honneur pour moi de partager à mon tour devant vous une analyse de la

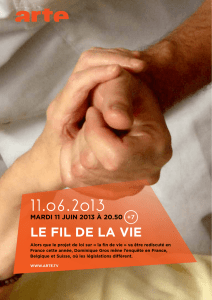

situation française autour de notre loi « fin de vie » (qui date de 2005), alors que cette loi est

en ce moment même au cœur du débat dans mon pays.

Introduction

Notre rencontre de ce jour atteste l’interdépendance entre nos législations pourtant si

diverses. Nous constatons dans nos sociétés l’influence des lois et pratiques des autres pays.

Ce qui se passe à l’étranger sert tour à tour de modèle ou de repoussoir.

Deux exemples.

Le mouvement anglo-saxon des hospices a heureusement « contaminé » la France depuis

1973, à partir du Saint Christopher’s hospice de Londres dont vient de parler le Professeur

Radbroch… Le mouvement des soins palliatifs a ainsi pu naître et se développer en France,

avec un certain retard qui est en train de se combler. J’étais présent à la mort de mon père

dans un service de soins palliatifs et je peux attester que c’est un service de vie, où l’on vit

intensément. Je veux aussi ajouter que le service des urgences où il avait été initialement

adressé, vivait aussi de la culture palliative : choix par le patient de ses analgésiques selon sa

propre évaluation, accueil de la famille, souci de soigner quand on ne peut plus guérir. C’est

l’occasion de remercier ici les praticiens de soins palliatifs pour leur engagement.

En sens inverse, ce qu’on a appelé « tourisme de la mort » conduit les citoyens de certains

de nos pays à voyager « en aller-simple » vers un autre Etat où l’euthanasie ou le suicide

assisté ont été légalisés (parfois en Belgique, plus souvent en Suisse)... La mort n’a pas de

frontière. J’ai dialogué – dans le cadre du service SOS fin de vie qu’Alliance VITA a fondé en

2004 – avec plusieurs personnes qui préparaient ce dernier voyage avant d’y renoncer. L’une

d’entre-elle avait découvert qu’elle pouvait être accompagnée tout près de chez elle par un

service de soins palliatifs dont elle ignorait l’existence.

Je dois préciser quelque chose de la situation française qui semble assez particulière sur un

point : seulement 27% des personnes décèdent à domicile (contre 58% à l’hôpital et 12% en

institutions d’hébergement).

Nous avons tous conscience de travailler sur une question qui incite aux échanges, et au

partage. La mort est pour ainsi dire notre point commun : elle est « source de fraternité

universelle ». Elle invite à la solidarité : du « prendre soin » jusqu’à l’accompagnement du

deuil. L’association que je dirige, Alliance VITA, a encore pu le constater en réalisant cette

année une campagne intitulée « Parlons la mort » dans l’intention de libérer la parole sur un

sujet trop souvent tabou. L’occultation assez récente de la mort, dans nos sociétés

occidentales, l’effacement des signes et des rites du deuil, le fait même que les dépouilles

mortelles sortent « par la petite porte »… tout cela alimente notre angoisse de la mort, et

nous prive de forces de vie.

Mais vous m’avez donc demandé de centrer mon intervention sur la loi fin de vie française.

Et je vais m’y tenir, en adoptant toutefois un regard qui situe cette loi dans le contexte

médical, médiatique, politique et judiciaire, tel que je l’analyse dans mon livre « La Bataille

de l’euthanasie » à partir des « cas emblématiques » marquants que la France a connu

comme tous les autres pays.

Après avoir décrit le contexte législatif français, j’évoquerai son rapport paradoxal avec le

réel.

I/ Le Contexte législatif français

Il a fallu attendre 1986 pour qu’une circulaire ministérielle soit publiée en France pour organiser les

soins palliatifs et en faire une priorité. Depuis, trois lois majeures ont été votées.

D’abord, la Loi de 1999 sur le droit d’accès aux soins palliatifs. Elle a précisé dans son article premier

que « Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un

accompagnement. » L’article définit ensuite les soins palliatifs : « des soins actifs et continus

pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la

douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à

soutenir son entourage. » Puis il est déjà indiqué que « La personne malade peut s’opposer à toute

investigation ou thérapeutique. »

On mesure déjà qu’entre l’affirmation d’un droit d’accès aux soins palliatifs aussi universel et sa mise

en œuvre, il y aura toujours un décalage. C’est une magnifique loi d’orientation, qui pousse à

l’exigence, mais elle peut aussi se traduire par des frustrations, faute de moyens. Car il y aura

toujours un décalage entre ce qu’il faut faire et ce qui est fait. Mettre en œuvre l’euthanasie

demande moins de financement direct, moins de formation, et serait évidemment plus expéditif.

Ensuite, la Loi de 2002 sur le droit des malades a complété ce dispositif en insistant sur le refus de

ce qu’on nomme couramment « l’acharnement thérapeutique ». Elle n’a fait que rappeler ce qui est

un élément clé de la déontologie médicale, en écho à la peur née de la médecine technicisée à

outrance. La loi a par ailleurs précisé le droit du patient (dûment informé) de refuser un traitement.

Insistant sur le droit du patient à être informé, cette loi a enfin instauré un droit à désigner une

personne de confiance (parent, proche ou médecin) « qui sera consultée au cas où elle-même serait

hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. » La désignation

d’une personne de confiance est proposée au malade « Lors de toute hospitalisation dans un

établissement de santé ».

Enfin, la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie du 22 avril 2005, dite loi fin de vie ou

loi Leonetti (du nom de son auteur) est la pièce centrale du dispositif législatif dédié à la fin de vie.

Elle est née en réaction à une affaire emblématique, l’affaire Vincent Humbert, du nom d’un

jeune homme accidenté dont la mère a pris la France à témoin d’une volonté de mourir

avant de passer elle-même à l’acte en 2003. Le jeune homme est finalement décédé par une

double-injection administrée par un médecin.

La loi de 2005 a été votée par consensus à l’Assemblée nationale française, à l’issue d’un

travail de consultation et d’analyse très approfondi.

Cette loi Leonetti a fait l’objet d’une mission d’évaluation en 2008, sous la pression d’une autre

affaire qui a fait beaucoup de bruit en France.

L’affaire Chantal Sébire, du nom d’une femme souffrant d’un esthesioneuroblastome

(tumeur du sinus) qui avait réclamé en vain l’euthanasie, après avoir récusé les soins curatifs

et la chirurgie puis les traitements antidouleur adaptés et les soins palliatifs.

Les débats parlementaires qui ont abouti à la loi Leonetti sont clairs sur un point : cette loi renvoie

dos à dos euthanasie et acharnement thérapeutique (ou obstination déraisonnable) et promeut les

soins palliatifs. J’étais dans le public de l’Assemblée nationale française lorsqu’elle a été votée : pour

s’assurer du vote de tous les députés, y compris de ceux qui suspectaient une dérive euthanasique, le

ministre de la Santé de l’époque a garanti que cette loi validait une « troisième voie française »

refusant à la fois acharnement thérapeutique et euthanasie.

La loi de 2005 n’est pas fondamentalement novatrice. Elle est surtout « pédagogique » en mettant

l’accent sur des éléments déjà anciens de déontologie médicale.

Cette loi vient par exemple repréciser ce que l’on nomme l’acte à double effet qui légitime

qu’on intensifie des traitements visant à soulager la douleur, en informant le malade que cela

peut avoir comme effet secondaire non voulu la survenue de la mort.

Elle vient préciser les modalités de directives anticipées qui peuvent être écrites par le

malade et son choix d’un tiers de confiance.

Elle vient aussi préciser les modalités de limitation ou d’arrêt de traitement selon un modèle

de collégialité qui associe aux médecins, toute l’équipe soignante, le malade et sa famille, en

prévoyant les cas où le patient est en incapacité de s’exprimer. Un médecin ne décide pas

seul. C’est une loi qui oblige à la communication entre le personnel soignants, le malade et

ses proches. Jean Leonetti a pu affirmer que sa loi permettait de « laisser mourir » et non pas

de « faire mourir ».

La loi de 2005 contient cependant une ambiguïté : le statut de l’alimentation et de l’hydratation.

L’exposé des motifs de la loi affirme qu’alimentation et hydratation sont des « traitements »

(alors que nous considérons quant à nous que ce sont des soins, toujours dus, qu’on doit

toujours proposer).

Une interprétation extensive de la loi fin de vie s’est alors développée selon laquelle il serait

désormais légitime d’interrompre alimentation et hydratation de certains patients dès lors

qu’ils n’ont pas (je cite la formule de la loi Leonetti invoquée) « d’autre effet que le seul

maintien artificiel de la vie ».

Pour définir un acte médical relevant d’une obstination déraisonnable, la loi Leonetti a en

effet dégagé trois critères : « inutile, disproportionné et n’ayant d’autre effet que le maintien

artificiel de la vie. »

Cette troisième notion a révélé toute son ambigüité à l’occasion de l’affaire Vincent Lambert

(à ne pas confondre avec Vincent Humbert) : ce patient est actuellement en état pauci-

relationnel ou neurovégétatif à la suite d’un accident. Il est le sujet d’un conflit familial, son

épouse demandant l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation par gastrostomie contre l’avis

des parents du patient. Le Conseil d’Etat français a pris parti dans le sens préconisé par

l’épouse et le médecin chef du service où il est pris en charge, mais les parents ont saisi la

Cour Européenne des Droits de l’homme qui devrait statuer en janvier 2015...

Notre Comité consultatif national d’éthique a reconnu à l’occasion de cette affaire que de

nombreux traitements ou soins appropriés n’ont d’autre but que de préserver la vie sans

aucun espoir d’amélioration. Je le cite : « le seul fait de devoir irréversiblement et sans espoir

d’amélioration dépendre d’une assistance nutritionnelle pour vivre, ne caractérise pas à soi

seul (…) un maintien artificiel en vie et une obstination déraisonnable ».

Notre président actuel, François Hollande, avait inscrit en 2012 dans son programme électoral une

mesure 21 concernant la fin de vie : « Je proposerai que toute personne majeure en phase avancée

ou terminale d’une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique

insupportable, et qui ne peut être apaisée, puisse demander, dans des conditions précises et

strictes, à bénéficier d’une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. » Il a pris

soin de ne jamais parler d’euthanasie, et s’est contenté, jusqu’à ce jour de confier à plusieurs

personnalités ou institutions des missions successives. A titre personnel, il semble réservé sur ce

sujet, insistant sur la promotion – en paroles – des soins palliatifs, bien que le plan de

développement qu’il avait promis dans ce domaine n’ait pas été mis en œuvre. Nous estimons à

500 millions d’euros le besoin de financement sur 5 ans.

La dernière initiative présidentielle a consisté à demander à Jean Leonetti (pourtant député UMP,

donc de l’opposition) de coordonner avec Alain Claeys, du parti socialiste, qui avait déjà travaillé avec

lui en 2005, une nouvelle mission pour proposer des aménagements à sa propre loi. Nous attendons

leurs conclusions le 1er décembre 2014. Ils nous ont auditionnés. Deux axes se dessinent : rendre plus

fermes – certains disent « opposables » – les directives anticipées et, surtout, instaurer un « droit à

la sédation profonde jusqu’à la mort » ou « sédation terminale ». Il peut s’agir à nos yeux d’une

« euthanasie masquée » dès lors qu’au contraire de la sédation en phase terminale, il s’agirait de

provoquer délibérément la mort, surtout si on accompagne une sédation d’un arrêt d’alimentation et

d’hydratation. Nous partageons l’analyse d’Emmanuel Hirsch – directeur de l’espace éthique des

hôpitaux de Paris – qui estime qu’il n’y a pas nécessité de légiférer et que la notion de sédation

terminale est ambigüe et dangereuse.

Jean Leonetti tente à nos yeux d’éviter une légalisation explicite de l’euthanasie voire du suicide

assisté, en tablant sur la sédation comme solution alternative. Ce qui permet de viser un nouveau

consensus… C’est prendre un grand risque. Car, en matière de vie et de mort, toute exception ruine

la règle : « Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée ».

II/ L’ambiguïté de la loi fin de vie et du débat permanent sur le « mal mourir »

J’aborde ma seconde partie. Comment la loi fin de vie française s’articule-t-elle à la réalité ?

L’ambiguïté de la loi fin de vie vient d’un débat permanent biaisé sur le « mal mourir ».

Au regard de la réalité, cette loi souffre d’un vice initial : malgré son remarquable travail préparatoire

et son contenu positif, elle est née d’un emballement médiatique ; le pouvoir s’est senti forcé de

créer une mission parlementaire pour amortir l’onde de choc médiatique provoqué par la mort de

Vincent Humbert. La mission a fait son lent travail, en tablant à juste titre sur le temps qui atténue

l’émotion. Et la loi fin de vie s’est libérée de l’affaire Humbert.

Même technique avec la mission d’évaluation de la loi, en 2008, née de l’affaire Sébire.

Ce sont une succession d’affaires qui ont provoqué le politique, en France, à auditionner, expertiser,

écrire… La question de la légalisation de l’euthanasie est comme un spectre qui hante tout travail sur

le sujet de la fin de vie. Au risque de détourner l’énergie des vraies questions. L’adage « une forêt qui

pousse fait moins de bruit qu’un seul arbre qui tombe » est un piège pour les soins palliatifs :

médiatiquement, ils ne font pas le poids face à l’euthanasie.

J’ai étudié en détail sept de ces affaires. Et j’ai pu montrer que face à l’emballement émotionnel

audiovisuel, la presse écrite a d’abord aidé à prendre du recul, puis les responsables politiques (cf.

On ne légifère pas sous le coup de l’émotion » du Premier ministre de 2008 Jean-Pierre Raffarin ou

« On ne légifère pas sur un cas particulier »), enfin la Justice. La Justice a d’ailleurs plusieurs fois

abouti à des retournements spectaculaires, parfois en deux temps. Ainsi, nous attendons

actuellement le procès en appel du Dr. Bonnemaison qui a été provisoirement acquitté en cour

d’Assises après avoir été accusé de sept empoisonnements de patients âgés en marge du service

d’urgences de l’hôpital de Bayonne. Il est fort possible qu’à distance de cette région, les jurés seront

plus libres… Et donneront au moins une peine symbolique.

Nous avons systématiquement découvert que chaque affaire était manipulée, qu’on avait ignoré ou

méprisé les soins palliatifs. Jamais l’euthanasie ou le suicide n’avaient été la solution qui s’imposait.

Toutefois, l’empreinte émotionnelle des affaires – même de celles que les Français ont oubliées –

marque l’inconscient collectif, des usagers de la santé comme des médecins. Il flotte en France le

soupçon du « mal mourir », lié davantage au débat qu’à la réalité.

Certaines conclusions d’un récent rapport du Comité consultatif national d’éthique ont choqué : il va

jusqu’à affirmer qu’ « une très grande majorité » de Français meurt dans « des conditions

insupportables ». Alors que la culture palliative, toujours insuffisante, a fait d’énormes progrès… Il y a

donc dans un tel constat quelque chose de subjectif qui nous interroge. Tout se passe comme si

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%