ii Sources de calcium alimentaire

RATION ALIMENTAIRE

C’est la nature et la quantité des aliments nécessaires à la couverture des besoins nutritionnels quotidiens de

l’organisme. Elle est exprimée en apports nutritionnel :

conseillé

recommandé

Pour chaque nutriment, cela indique la quantité nécessaire à absorber par jour et par individu pour une bonne

santé au sein d’un groupe et une bonne croissance pour les enfants, pour satisfaire les besoins d’un groupe.

Il faut distinguer dans les apports nutritionnels :

les nutriments essentiels

Les nutriments essentiels sont ceux qui ne peuvent pas être synthétisés par l’organisme : vitamines,

minéraux, acides gras essentiels et acides aminés essentiels. Leur apport conseillé correspond au

sujet ayant les besoins les plus élevés du groupe. Par exemple pour une vitamine dont les besoins

sont de 20 à 100 mg, l’apport conseillé est de 100 mg. Pour le fer on conseille 18 mg/j pour une

femme adulte. Beaucoup de femme n’ont pas besoin de cette dose ; mais si une femme ingère 18

mg/j de fer, elle ne fera jamais d’anémie ferriprive car ses besoins sont inférieurs.

l’énergie. Elle pose des problèmes différents : la répartition des besoins énergétique dans la

population s’établit selon une courbe de Gauss. Si on apporte l’équivalent des besoins les plus

élevés, c'est à dire si on donne à tous 3500 kcal, certains vont développer une obésité. Ici les apports

conseillés correspondent à la moyenne des besoins conseillés.

Les Apports Nutritionnels conseillés sont à distinguer des apports alimentaires conseillés car dans les aliments il

y a plusieurs nutriments.

A. LES APPORTS ENERGETIQUES CONSEILLES

Proposés par l’OMS et FAO, ils ont un rôle considérable pour les décideurs en agronomie et en économie, pour

ceux qui nourrissent les populations.

Adultes de référence

entre 20 et 39 ans , en kcal / jour :

Homme

Femme

Activité moyenne

2700

2000

Activité réduite

2100

1800

Activité importante

3000

2200

Activité exceptionnellement forte

3500

Après 40 ans, on observe une réduction des besoins énergétiques, diminuant de 10 % tous les 10 ans :

A 70 ans : valeurs précédentes x 0,7

A 80 ans : x 0,6.

La variabilité individuelle est importante, de 1400 à 2800.

Enfants

PC1 Physiologie Ration alimentaire

2

1 à 3 ans

1400

4 à 6 ans

1800

7 à 9 ans

2200

10 à 12 ans

2600

2400

13 à 15 ans

2900

2500

16 à 19 ans

3100

2300

1. Le sexe compte peu avant l’âge de 10 ans

2. Les besoins de l’adolescent sont supérieurs à ceux de l’adulte

Les nourrissons

ont une dépense de fond proportionnellement supérieure : les apports énergétiques par rapport à la masse

corporelle sont beaucoup plus élevés : 100 kcal / kg de poids corporel.

La femme enceinte et allaitante

Elle doit assurer la croissance du foetus et des annexes

+ 150 kcal /j pendant le premier trimestre

+ 350 kcal /j aux 2° et 3° trimestres.

La lactation demande + 600 kcal /j.

Rappel : l’apport calorique

Protides : 4 kcal/g

Glucides : 4 kcal/g

Lipides : 9 kcal/g

Alcool : 7 kcal/g.

degré alcoolique : c’est un degré volumique. 1° correspond à 1 volume d’alcool pour 100 volumes d’eau. La densité de l’alcool

est de 0,8. 1 litre de vin à 10° contient 80 g d’alcool, apportant 560 kcal. Avec 4 l /jour, les besoins énergétiques sont couverts.

Les experts en nutrition proposent que l’énergie fournie par les aliments provienne pour :

58 % des Glucides sachant qu’il faut moins de 10 % de saccharose.

12 % des Protides

30 % des Lipides

On observe plus communément :

15 % P

43 % L

43 % G

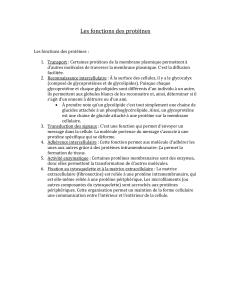

B. LES APPORTS EN PROTEINES

Les besoins strictement quantitatifs découlent du bilan azoté. Il faut aussi tenir compte des besoins qualitatifs.

1. Bilan azoté :

c’est la différence entre azote ingéré et azote excrété.

6,25 g de protéines apportent 1 g d’azote.

Azote excrété = azote fécal + azote urinaire

N fécal = N des protéines non digérées (très faible).

N urinaire = N excrété sous forme d’urée. Pour convertir azote et urée : on compte que 1g d’azote est contenu

dans 2 g d’urée.

PC1 Physiologie Ration alimentaire

3

Le bilan est normalement nul chez l’adulte : Ni - Ne = 0. Il n’y a pas de stockage d’azote. Si l’apport protéique

augmente, l’excrétion urinaire d’azote augmente.

Le bilan est positif chez l’enfant. Il met l’azote en réserve dans ses nouvelles protéines pendant toute la

croissance.

Le bilan est négatif au cours du jeûne : la quantité d’azote urinaire n’est jamais nulle même si le jeûne protéique

est total : l’individu détruit une partie de ses propres protéines.

L’élimination urinaire minimum est de 3g /jour d’azote.

2. Les besoins

a) Les besoins quantitatifs

L’évaluation des besoins protéiques d’un individu correspond donc au minimum à l’élimination urinaire de 3 g/j

d’azote apportés par 3,25 x 3 g de protéines.

Il faut donc un minimum de 20 g de protéines/jour.

Cette quantité est en fait insuffisante car les protéines consommées n’ont pas la même qualité que les protéines de

l’organisme.

Le strict minimum correspond à 37 g par jour : ration proposée par l’OMS et la FAO, à condition que ces

protéines aient une haute valeur biologique..

Actuellement en France, l’apport est de 100 g/jour, ce qui est inutilement élevé.

b) Les besoins qualitatifs

ils concernent :

isoleucine, leucine valine (AA branchés), lysine (AA basique), méthionine (soufré), phénylalanine, thréonine

tryptophane et histidine. (le très lyrique Tristan fait vachement marrer Yseult)

On mesure expérimentalement les besoins journaliers de chaque AA indispensables : ils sont de 0,2 à 1,1 g/j.

Si une protéine ne contient pas tous les AA essentiels, ce n’est pas une protéine alimentaire : si elle manque d’un

AA indispensable, sa valeur biologique est nulle. Exemple : la gélatine. Comme tous les AA ne sont pas présents,

les autres sont catabolisés, oxydés.

Pour VB = 100 % on a la protéine alimentaire de référence.

C’est une protéine pour laquelle les proportions d’AA sont identiques aux besoins de l’organisme ; les AA sont

récupérés de façon optimale.

Les protéines de référence sont les protéines humaines : les seules consommées sont celles du lait de femme, qui

a des caractéristiques proches de la protéine de référence.

Si une protéine a une VB de 50 %, il faut en consommer 2 fois plus que la protéine de référence pour couvrir les

besoins.

Si VB = 0 : quelque soit la quantité ingérée, le bilan azoté est négatif.

L’AA limitant est l’AA essentiel dont le taux dans la protéine alimentaire est le plus bas par rapport au taux de la

protéine de référence.

Les AA limitants sont les AA soufrés : tryptophane, lysine, méthionine.

La VB des protéines alimentaires varie de 36 à 95 %.

95 % = VB de la protéine d’oeuf considéré pendant longtemps comme la protéine de référence.

Une protéine courante dont la VB est la plus faible : protéine de maïs : 36 %.

La notion de VB est différente de celle d’utilisation digestive qui est la proportion de ce qui est absorbé par

rapport à ce qui est ingéré.

Ces 2 valeurs sont intéressantes à connaître.

Si la VB est faible, le CUD est souvent faible.

Les protéines animales ont VB et CUD meilleurs que les protéines végétales.

Quand on consomme 2 protéines alimentaires simultanément et qu’elles ont des VB faibles mais que leurs AA

limitants sont différents, la VB totale est supérieure à la moyenne des VB.

Exemple :

semoule : AA limitant = lysine - VB = 50 %

pois chiche : AA limitant = méthionine - VB = 50 %

le mélange des 2 protéines alimentaires améliore la VB de l’ensemble.

Dans l’alimentation française, 70 % des protéines sont d’origine animale.

PC1 Physiologie Ration alimentaire

4

C. APPORTS LIPIDIQUES

On a estimé longtemps qu’on pouvait se passer ce consommer des graisses car on peut synthétiser des lipides

grâce au glucose.

Il n’y a pas de besoins quantitatifs mais des besoins qualitatifs : les acides gras indispensables.

C 18 : 2 acide linoléique

C 18 : 3 acide linolénique

C 20 : 4 acide arachidonique.

L’organisme est capable de faire de l’acide arachidonique à partir de l’acide linoléique. Un apport minimum de

ces a. gras est indispensable sinon on observe des carences :

troubles cutanés

troubles de synthèse de la myéline chez le nourrisson

Apports conseillés :

5 % de la ration énergétique doivent provenir des a. gras indispensables :

5% 2600

9

kcal

quantité en graisse nécessaire.

42 % de l’énergie consommée vient des lipides (100 g/j)

43 % glucides

15 % protides.

Les organismes de nutrition conseillent :

30 % Lipides

1/3 a. gras monoinsaturés

1/3 a. gras polyinsaturés = a. gras indispensables

1/3 a. gras saturés

58 % Glucides

12 % Protides

D. APPORTS GLUCIDIQUES

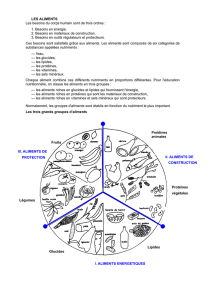

Les glucides sont présents en grandes quantités dans l’alimentation. Le glucose n’est pas un nutriment

indispensable : on en fait par le glycérol des lipides et par les AA glucoformateurs.

Le cerveau ne sait pas métaboliser les lipides : il a besoin d’apports de glucose. Pour éviter un catabolisme des

protéines comme source de glucose, il faut en consommer chaque jour.

Sources essentielles

polysaccharides :

amidon des végétaux

glycogène

disaccharides

saccharose : le plus important quantitativement

lactose du lait et des produits laitiers

monosaccharides : très faible consommation

glucose

fructose des fruits et légumes.

L’amidon est le chef de file de consommation des glucides : nutriment le plus consommé, base de l’alimentation

dans le monde.

FAO et OMS conseillent 58 % de glucides dans l’alimentation. En effet :

Ils ont le coût de revient le plus faible

le CUD est le plus élevé, presque 100 %

la thermogenèse post prandiale est faible.

ils ont une activité ? spécifique.

Il n’y a que dans les pays développés que les glucides sont remplacés par des lipides et protides.

PC1 Physiologie Ration alimentaire

5

E. APPORTS CONSEILLES EN MINERAUX

a) Calcium

C’est le plus abondant de minéraux dans le corps humain : 1 kg de Ca++. L’essentiel du calcium est dans le

squelette dont il assure la solidité et la rigidité.

Il a d’autres fonctions physiologiques :

facteur de la coagulation

rôle physiologique de la membrane excitable : dans l’excitabilité des membranes nerveuses et musculaires.

cofacteur de systèmes enzymatiques.

i Besoins quotidiens :

1. apports de sécurité qui couvre des besoins plus élevés :

800 mg chez l’enfant

1200 mg chez l’adolescent

800 mg chez l’adulte

2. Les besoins augmentent chez la femme enceinte (fabrique osseuse de l’enfant) et la femme allaitante : le lait

est riche en Ca. : les besoins sont augmentés de 400 mg/j.

ii Sources de calcium alimentaire

végétaux

70 à 80 % proviennent des produits laitiers.

b) Fer

Il intervient dans l’hémoglobine car c’est sur le fer que se fixe l’O2.

L’organisme contient peu de fer : 4 g au total ; mais il est très économe de son fer : il y a très peu de pertes.

Le fer est recyclé en permanence : le fer libéré par l’hémoglobine des GR dégradés est récupéré par la moelle

osseuse pour le refixer sur l’hémoglobine nouvelle.

Les besoins quotidiens sont très faibles : ils servent à compenser les pertes très faibles de la sueur et des selles.

L’ingestion de fer répond à 2 exigences :

le CUD du fer est très faible dans l’espèce humaine : 10% en moyenne. Pour une perte de 1 mg, il faut ingérer 10

mg de fer.

Le CUD varie selon les aliments : il est plus élevé pour les aliments d’origine animale que végétale.

Les besoins sont plus élevés chez la femme en période d’activité génitale (entre la puberté et la ménopause) du

fait des pertes liées aux règles. Les risques d’anémie ferriprives sont beaucoup plus élevés chez la femme que

chez l’homme.

Apports recommandés :

Femme : 17 mg

Homme : 10 mg

Adolescents : 15 mg

Enfants : 10 mg

Les anémies sont les seules carences alimentaires observées en France de façon

fréquente.

1

/

5

100%