1 Les deux sources de la polysémie des

1

Les nominalisations et la cartographie de la phrase

Danièle VAN DE VELDE

L’idée de ce travail consiste à faire reposer les différentes interprétations possibles d’un même groupe nominal

ayant pour tête un nom dérivé, de verbe ou d’adjectif (mais nous ne nous occuperons ici que de verbes), sur différentes bases

syntaxiques correspondant chacune à une portion plus ou moins large de la structure phrastique.

1 Les deux sources de la polysémie des nominalisations

1.1 Questions de méthode

Les nominalisations en général, qu’elles soient « simples » ou « complexes », pour reprendre la terminologie de

Grimshaw 1990, présentent une forme de polysémie remarquable, qu’on peut soit attribuer aux unités lexicales non

analysées, le contexte seul décidant alors du sens, soit rapporter à la diversité des structures syntaxiques susceptibles d’être

insérées sous une tête nominale. C’est cette dernière solution qui sera adoptée, pour sa plus grande capacité à expliquer de

nombreux faits liés aux diverses interprétations qui sont au centre de cette étude.

Disons tout de suite ici qu’en parlant de polysémie nous ne parlons pas de la polysémie qui a fait l’objet des plus

nombreuses études, et qui oppose les event nominals aux result nominals, à la suite de Grimshaw : tout le monde est d’accord

désormais pour employer, quand on l’emploie encore, la dénomination de result nominal pour faire référence aux noms

dérivés ayant perdu leur structure argumentale ; mais il est évident que la plupart de ces noms peuvent aussi bien que les

autres dénoter encore des événements. Quant aux interprétations résultatives au sens tout à fait strict comme celles qui

apparaissent en (1) et (2), elles seront exclues de ce travail :

1) La construction s’est écroulée

2) La description des lieux occupe dix pages

Ces deux seuls exemples donnent d’ailleurs déjà une idée de la variété des cas d’interprétations résultatives, que l’on a à

peine commencé à explorer (mais voir Chiara Melloni).

Nous adopterons pour décrire la structure interne des prédicats verbaux l’idée développée chez Jackendoff 1990 puis

Levin 1999, très largement adoptée telle que formulée chez Levin, depuis, mais reprise et modifiée dans Van de Velde 2011

1

,

que chaque prédicat est analysable en prédicats primitifs et arguments à l’intérieur d’une structure syntaxique de type

phrastique. Nous pensons aussi que les propriétés des racines verbales telles qu’elles sont exprimés dans les structures lexico-

conceptuelles doivent pouvoir « rencontrer » des structures syntaxiques présentant avec elles une certaine homologie : cette

position combine une perspective « lexicaliste » avec une perspective « constructiviste »

2

, et il nous semble que dans le cadre

de l’hypothèse « split VP » de la grammaire générative, cette homologie peut être assurée à un degré suffisant.

La typologie aspectuelle des prédicats qui sera adoptée est celle de Vendler, suffisante dans le cadre d’un travail qui,

justement, n’est pas centré sur les variations sémantiques qui dépendent de la classe aspectuelle du prédicat de base, mais sur

celles qui dérivent, pour une même nominalisation, de la portion de la structure phrastique qu’elle recouvre.

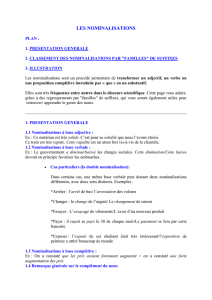

Nous commencerons donc par distinguer deux types de polysémie des nominalisations – car, même en excluant

l’interprétation « résultative » des noms d’action, il reste encore deux types de variations sémantiques possibles. Les unes

dépendent des propriétés aspectuelles de la racine qui constitue la base de la dérivation, les autres de la structure logico-

conceptuelle de la base et de la structure syntaxique qui l’accueille. Nous parlerons de « source aspectuelle » dans le premier

cas, et de « source syntaxique » dans l’autre.

1.2 La source syntaxique de la polysémie

On soutiendra que sur une base lexico-syntaxique il est possible de distinguer trois interprétations possibles des

nominalisations, en quelque sorte étagées les unes sur les autres, et que ceci est vrai quel que soit le type aspectuel auquel

appartient le prédicat de base.

1

L’une des principales modifications introduites est celle qui concerne la distinction radicale entre les primitifs « cause » et « act » qui

permet entre autres de déduire le rôle d’agent, comme tous les autres, du simple fait qu’il est l’argument externe du prédicat « act ».

2

Une approche constructiviste extrême (Borer 2003 par exemple, mais l’ancêtre de ces positions est certainement Weinreich1972), qui

dépouille les racines de toute information syntaxique et sémantique, bute tout de suite sur le fait qu’en dépit d’une certaine souplesse, les

léxèmes sont très loin de pouvoir s’insérer librement dans n’importe quel contexte syntaxique. Pour le même genre de raisons nous

n’adoptons pas non plus la position de Ramchand, qui engendre le sens en syntaxe mais reste encore obligée d’assortir les lexèmes de

certaines informations sémantiques.

2

L’interprétation la plus « haute », commune à toutes les nominalisations, est celle d’un fait, ou d’un objet abstrait

de même « niveau » : éventualité, proposition, ou autre. C’est aussi l’interprétation la plus large, correspondant, en gros à

l’extension de la phrase.

Les interprétations du niveau le plus bas, les plus « étroites » au sens où elles rassemblent le nombre le plus

restreint de constituants syntaxiques, sont celles dont on peut dire, en première approximation, qu’elles correspondent à la

signification propre du verbe ou de l’adjectif de base. Ainsi, de même qu’il y a des verbes et des adjectifs d’état, il y aura des

noms dénotant des états ; de même qu’il y a des verbes d’activité, il y aura des noms d’activités, et ainsi de suite.

Mais, pas plus qu’il n’existe de « noms de faits », il n’existe de « noms d’événements », ou de « noms de situations » : un

nom « nu » ne peut porter d’autre signification que celle du prédicat dont il est issu, et puisqu’il n’existe pas de prédicats de

situation ou d’événement, il n’y a pas non plus de noms correspondants.

Nous aurons donc pour chaque nom dérivé une triple interprétation :

- interprétation de prédicat – ou, plus exactement, de rhème

3

(qualité, état, activité, accomplissement, achèvement);

- interprétation de noyau propositionnel (situation, procès, événement) ;

- interprétation de phrase (fait, éventualité, proposition…).

Ainsi, un nom tel que saut, issu d’un verbe appartenant à la classe aspectuelle des achèvements, pourra recevoir l’une ou

l’autre des trois interprétations :

- action,

- événement,

- fait,

Ces trois possibilités interprétatives sont illustrées dans les exemples suivants :

3) Un parachutiste a effectué un saut courageux

4) Le dernier saut du parachutiste a eu lieu en novembre 1944

5) Personne jusqu’ici n’était au courant du saut de ce parachutiste en novembre 1944

L’exemple (3) illustre l’interprétation la plus étroite que la nominalisation en question puisse recevoir : celle d’une action. En

(4) on passe au niveau supérieur : la portion de structure syntaxique impliquée dans la nominalisation s’élargit au noyau

propositionnel, sujet compris, et, comme l’indique le contexte, l’interprétation est celle d’un événement. En (3), enfin, on a

atteint le niveau le plus haut et l’amplitude syntaxique maximale, celle d’une phrase (elle-même non forcément à son degré

maximal de complétude, comme on le verra). Avant d’examiner en détail les trois interprétations ainsi distinguées, nous

dirons quelques mots du type de polysémie auquel nous avons assigné une source aspectuelle.

1.3 La source aspectuelle

Ce type de polysémie a déjà fait l’objet de nombreuses études, et je ne ferai ici que préciser la position que j’adopte

sur quelques points. Il s’agit d’une polysémie essentiellement liée aux variations aspectuelles qu’un même prédicat peut

connaître, et elle peut être appelée « horizontale » dans le sens suivant : à un même niveau, correspondant à une seule et

même des trois assises syntaxiques que nous avons distinguées, une nominalisation construite autour du même nom tête peut

avoir plus d’une signification. Par exemple, au niveau où la nominalisation ne repose que sur la partie rhématique de la

phrase, un nom comme marche peut prendre la signification d’une activité (dans faire de la marche) ou celle d’un

accomplissement (dans faire une marche).

Au niveau supérieur, où la nominalisation inclut le sujet de prédication, et recouvre tout le noyau propositionnel de la

phrase, nous trouvons, entre autres, les événements. La position la plus répandue concernant les événements est que certains

noms, appelés « noms d’événements » peuvent avoir une interprétation durative et une autre ponctuelle, tout en demeurant

« noms d’événements ». J’ai déjà suggéré que la notion même de « nom d’événement » est infondée. Tout aussi infondée me

paraît l’idée qu’il y a des événements duratifs. Prenons construction : une construction, dans le sens non résultatif du terme,

peut, il est vrai, d’un côté prendre un certain temps, et de l’autre avoir lieu à une certaine date, si bien que le même nom peut

se rencontrer dans les deux types de contextes suivants :

6) La construction d’un nouvel hôpital peut durer trois ans

7) La construction du premier hôpital date de 1950

Quoique la différence sémantique entre les deux acceptions illustrées par ces exemples soit bien en effet de nature

aspectuelle, ce qu’on soutient ici c’est que cette différence est conceptuelle, et que c’est seulement en (7) que construction a

pour signification un certain type d’événement, tandis qu’en (6) le même nom est porteur d’un concept de procès,

incompatible avec le précédent. Comme j’ai essayé de l’établir ailleurs, l’événement en tant que tel est réduit à (visé comme)

un point, et ceci quelle que soit la durée « réelle » de son accomplissement. C’est pourquoi il est impossible d’avoir des

phrases telles que (8) :

8) *Ce terrible événement a eu lieu en trois heures

De même, les noms classifiants compatibles avec le même nom accouchement, qui lui aussi peut signifier soit un procès

soit un événement, ne se combinent pas avec les mêmes prédicats comme on le voit en comparant les phrases suivantes :

3

On appelle ici « rhème » la partie du SV qui « s’oppose » au sujet, et correspond au prédicat au sens ancien.

3

9) Le processus de l’accouchement prend rarement moins de trois heures / * a rarement lieu après plus de neuf mois

de grossesse

10) L’événement de l’accouchement a souvent lieu avant la fin des neufs mois de grossesse /*en plus de vingt-quatre

heures

Dans le cas de l’accouchement comme dans celui de la construction d’un hôpital, les deux concepts, de processus et

d’événement, sont donc bien distincts, même si leur distinction n’est finalement qu’une affaire de point de vue, interne ou

externe, sur la même réalité. Cette réalité est, dans les deux cas, intrinsèquement bornée : ni la construction d’un hôpital ni un

accouchement ne peuvent se prolonger indéfiniment.

Mais l’activité de marcher, en elle-même non bornée, peut constituer la base soit d’une situation dynamique non bornée

comme en (11), où les armées sont en train de marcher, ou en marche, soit d’un événement, comme en (12) :

11) La marche des armées vers le Nord se poursuivait

12) La marche de Jésus sur les eaux survient après la multiplication des pains

C’est encore une différence de point de vue – ou, ce qui revient au même, d’aspect, qui sépare les deux interprétations

du nom sécheresse dans les phrases suivantes :

13) La sécheresse des surfaces agricoles durait depuis des mois

14) Les sécheresses se produisent en moyenne tous les onze ans

Dérivé d’un adjectif d’état, le nom sécheresse est proprement un nom d’état, non borné par définition. Il peut cependant, non

seulement recevoir des bornes, mais se pluraliser (le bornage étant une condition préalable à la pluralisation). En (13) le sujet

de la prédication « durait depuis des mois » dénote une situation non bornée, en (14) il dénote une pluralité d’événements. Ici

encore, l’usage de noms classifieurs, illustré dans les deux exemples suivants, témoigne de ce qu’on a bien affaire à deux

concepts distincts :

15) La situation de sécheresse du département persiste

16) Plusieurs provinces ont été également touchées par l’événement d’une sécheresse grave

De son usage en (13) et (15) à son usage en (14) et (16), l’aspect propre au nom sécheresse, aspect statif non borné, a fait

place à un aspect non seulement borné mais ponctuel, caractéristique de tout événement. Entre les deux interprétations

correspondantes, de situation stative et non bornée, et d’événement, se trouve une lecture intermédiaire dans laquelle la

situation est déjà bornée, mais n’a pas encore été vidée de sa durée. La situation devient, comme il est dit en (17), ci-

dessous, un épisode :

17) La (situation de) sécheresse du département n’a été qu’un épisode passager

Aussi bien les situations, qui sont statives, que les processus, qui sont dynamiques, peuvent donc être convertis en

événements.

En fait, la plupart des nominalisations événementielles ont pour base un prédicat non intrinsèquement ponctuel, souvent

même non borné, dynamique ou statif, et qui peut être (plus ou moins facilement néanmoins

4

) « ponctualisé ». Mais il n’y a

guère que les nominalisations basées sur un prédicat verbal intrinsèquement ponctuel qui aient vocation à recevoir, sans

modification de leur aspect propre, une interprétation d’événement, ce qui ne veut pas dire, pourtant, que la polysémie des

noms dérivés de prédicats d’achèvement soit exclue. Ces noms ont vocation à dénoter des noms d’événements, mais ils

peuvent aussi dénoter des procès. C’est alors l’inverse d’une réduction à un point qui se produit : la « dilatation » d’un point

de passage comme la mort permet par exemple de lui attribuer au moins une durée interne (mais pas d’en abolir les bornes),

comme c’est le cas dans la phrase :

18) La mort d’Ivan Ilytch a été longue et pénible

Au niveau le plus haut, où l’assise syntaxique de la nominalisation a son extension maximale, celle d’un CP plus ou

moins « complet », les variations d’interprétation ne sont plus de nature aspectuelle, mais ont à voir avec le type de phrase

insérée sous la tête nominale, plus exactement avec le type de subordination que le contexte sélectionne.

2 Polysémie syntaxique

4

Dans beaucoup de cas, le bornage du nom ne peut pas lui être imposé par le seul usage de l’article indéfini un ou du pluriel, il faut en

quelque sorte un opérateur de discontinuité plus puissant : un nom comme séance, par exemple, s’impose pour borner de nombreux noms

d’activité et les rendre aptes à constituer la tête d’une nominalisation événementielle. Ainsi, on ne dira pas *le dernier travail a eu lieu hier

mais la dernière séance de travail a eu lieu hier. Des noms tels que crise sont parfois requis pour imposer des bornes à un état, d’où le

contraste suivant : sa première dépression s’est produite quand il avait vingt ans / sa première *(crise d’) angoisse s’est produite quand il

avait vingt ans.

4

A un seul des trois niveaux que nous avons distingués, un même nom dérivé peut donc déjà être la tête d’un groupe

susceptible d’interprétations diverses. Nous abordons maintenant la polysémie qu’on peut appeler « verticale », qui constitue

l’objet principal de ce travail. Il s’agira de comparer les interprétations d’un même nom prédicatif selon qu’il construit une

nominalisation de niveau 1, 2, ou 3. Les différences de sens ainsi envisagées dépendent de l’extension de la portion de la

structure syntaxique dont nous supposons qu’elle est rassemblée dans la nominalisation.

Dans le cadre de ce travail, nous ne ferons qu’établir la réalité de cette polysémie et nous le ferons principalement,

pour des raisons de place, à partir d’exemples comportant des prédicats de sémantisme actif.

2.1 Nominalisation d’un rhème

La nominalisation minimale, en termes de structure, n’est pas celle d’un verbe ou d’un adjectif, mais d’un verbe ou

d’un adjectif accompagnés (de manière explicite ou non) de leurs arguments internes s’ils en ont, et, éventuellement, d’un

certain nombre d’autres constituants (modifieurs de manière ou d’intensité par exemple)

5

. C’est ce que nous choisissons ici

d’appeler rhème, et qu’on a longtemps appelé « prédicat », suivant la tradition aristotélicienne, en conservant à « prédicat »

son sens moderne, où il s’oppose non au sujet mais à l’argument.

La façon la plus simple de faire apparaître qu’une nominalisation peut reposer sur le seul rhème, à l’exclusion du sujet

de prédication, est l’usage de verbes supports. On en a donné un exemple en (3), repris ici :

19) Un parachutiste a effectué un saut courageux

L’argument externe du prédicat de sens actif sauter : un parachutiste, figure ici hors de la nominalisation, dans le spécifieur

du verbe effectuer. A l’intérieur de la nominalisation figure, en revanche, un modifieur de manière qui aurait été réalisé

comme adverbe si la racine √saut avait été réalisée sous un constituant verbal.

On note que la réalisation d’un prédicat sous la forme analytique de la combinaison verbe support + nominalisation rend

clairement compte de la double interprétation des adverbes de manière avec les verbes de sémantisme actif. Prenons la

différence d’interprétation entre les deux phrases suivantes :

20) a-Pierre m’a gentiment souri

b-Pierre m’a souri gentiment

Si on se contente de dire que l’adverbe de manière gentiment n’a pas la même portée dans l’un et l’autre cas

6

, on dit quelque

chose de juste, mais on ne dit pas quel élément de sémantisme actif il modifie en (20a). Cette question se résout très

naturellement lorsque le prédicat est analysé comme en (21) :

21) a-Pierre m’a gentiment fait un sourire

b-Pierre m’a fait un gentil sourire

Cette version analytique de (20) contient deux constituants de nature verbale : le verbe support faire et la nominalisation

sourire, chacun des deux étant susceptible d’une modification séparée. En gros, et informellement, la modification peut

qualifier soit la manière d’agir, (en (21a)), soit la manière de sourire (en (22b)) : dans un cas Pierre a agi gentiment en me

souriant, dans l’autre il a accompli l’action de me sourire gentiment.

Une autre forme d’analyse, encore plus poussée, des nominalisations rhématiques, se trouve illustrée dans les phrases

suivantes :

22) Pierre a accompli l’acte de plonger dans la Néva attaché à un ours

Ici, un adjectif comme stupide aurait sa place comme modifieur qualifiant le nom acte – mais c’est la seule possibilité,

puisque l’adverbe stupidement peut difficilement qualifier une manière de plonger.

En passant de plonger à accomplir un plongeon puis à accomplir l’acte de plonger, on a en quelque sorte mis en lumière

successivement un constituant « verbalisateur » (accomplir) et un constituant « nominalisateur » (acte), susceptible de

convertir en nom le verbe plonger.

7

5

Il est selon moi assez probable que cette structure minimale soit aussi à la base des nominalisations interprétées comme dénotant le

« produit » ou « résultat » de l’action.

6

Il existe une très abondante littérature sur cette question de la portée de l’adverbe de manière. Pour le français, on peut consulter Guimier

(1996) et Van de Velde (2009).

7

Un fait certainement intéressant et significatif mériterait d’être expliqué : lorsque la nominalisation est celle du rhème seul, le nom

classifieur (acte, action), qui est comparable dans l’ordre nominal à ce que sont les « light verbs » dans l’ordre verbal, est suivi de la forme

verbale à l’infinitif (acte de plonger vs *acte de plongeon) si le prédicat est de sémantisme actif. Avec les prédicats de qualité de type IL, on

a le choix en tre être à l’infinitif suivi d’un adjectif (la propriété d’être poreux / la propriété de porosité). Aux niveaux supérieurs, les

structures dénominatives correspondantes ont toujours en français un second constituant nominal (l’événement de son couronnement). Mais

dans les langues comme l’italien, où on peut insérer un VP à l’infinitif dans une structure nominale, on pourra dire des choses comme :

l’evento del suo apparire

5

Lorsque la nominalisation est de type « passif », c’est-à-dire lorsqu’elle a projeté en position de sujet de prédication

l’argument interne d’un verbe transitif direct, le verbe support pourra être de nature à fonder l’attribution à cet argument d’un

rôle de patient, come c’est le cas de subir dans l’exemple suivant :

23) Le Timor oriental a subi une agression / un acte d’agression de la part de l’Indonésie

8

Les mêmes choses pourraient être montrées sur des prédicats de sémantisme statif, qui peuvent être isolés de leur sujet

de prédication par l’usage d’une structure à verbe support prenant pour complément une nominalisation, comme c’est le cas

dans quand on passe de (24a) à (24b) dans l’exemple suivant :

24) a-Cet animal est très sensible à la lumière

b-Cet animal a une grande sensibilité à la lumière

L’étape suivante, celle d’une expression plus analytique, dans laquelle le nominalisateur du prédicat apparaît lexicalement

réalisé est illustrée dans la phrase (25), dont la structure est strictement parallèle à celle de (24b), mais avec une analyse

poussée à un degré supérieur :

25) Cet animal a la propriété d’être très sensible à la lumière

Les nominalisations rhématiques reposent donc sur une projection syntaxique minimale : celle d’un VP ou AP, ne

contenant que les éventuels arguments internes du prédicat, et ceux des modifieurs adverbiaux ou adjectivaux strictement

internes eux aussi, mais excluant v ainsi que Spec vP. Dans le cas d’une nominalisation de verbe transitif actif, si v est réalisé

comme verbe support ne projetant pas d’agent, VP lui-même doit pouvoir contenir une forme passive qui permettra

l’introduction d’adjoints agentifs, comme celui introduit par de la part de en (23). Dans le cas contraire, c’est-à-dire si v est

réalisé comme faire ou un verbe équivalent, le VP contiendra une forme verbale active, excluant tout adjoint agentif. La

distinction entre nominalisations actives et passives existe donc dès ce premier niveau.

2.2 Nominalisation d’un noyau propositionnel

La nominalisation d’un noyau propositionnel correspond, selon la classe aspectuelle d’origine du prédicat, à une

interprétation qui, dans le cas d’un verbe de sémantisme actif pour nous en tenir à ceux-là, peut être de processus ou

d’événement, et qui se distingue des interprétations précédentes en ce que sa base syntaxique n’est plus un simple rhème,

mais un rhème rapporté à un sujet de prédication.

Pour dire les choses en termes syntaxiques, en nominalisant un noyau propositionnel, on nominalise la totalité du

vP, argument externe compris s’il y en a un. Mais, comme on le verra, aucune prédication secondaire, ou de niveau supérieur,

n’est possible. Sont admis en revanche tous les arguments du prédicat verbal ou adjectival, et les modifieurs, de manière et

d’intensité en particulier, qui lui sont directement rattachés, et qui pouvaient déjà figurer dans les nominalisations

rhématiques. La grande différence avec ces dernières est donc dans la présence, interne à la nominalisation, de v et de

l’éventuel argument externe qu’il projette.

L’exclusion de prédicats de niveau supérieur, prenant le vP dans leur portée, se traduit par le fait que les prédicats

appropriés respectivement aux procès et aux événements, prédicats aspectuels (de durée, de commencement et de fin

également) pour les uns, et prédicats spatio-temporels (de datation et de localisation) pour les autres, s’attribuent de

l’extérieur, mais ne peuvent pas, sans changement de sens notable de la nominalisation, y être intégrés. Prenons la phrase

suivante :

26) La signature du traité le jour de Pâques *eut lieu en terrain neutre

Si l’adverbial de datation le jour de Pâques est intégré dans la nominalisation (ce qui se marque par l’absence des pauses qui

en feraient une incise), elle est inacceptable : une nominalisation d’événement peut recevoir une date mais ne peut pas en

contenir. Il en va de même avec la nominalisation de procès dans l’exemple suivant :

27) L’occupation du territoire par les Alliés en quelques jours *commença bien

Les deux phrases redeviennent grammaticales si les adverbiaux temporels redeviennent extérieurs aux nominalisations

qu’elles contiennent, comme c’est le cas dans :

28) La signature du traité eut lieu le jour de Pâques en terrain neutre

29) L’occupation du territoire par les Alliés se déroula en quelques jours

8

Un examen approfondi du fonctionnement des verbes de ce type nous apprendrait certainement beaucoup sur les rôles sémantiques, si on

veut que ceux-ci ne soient pas attribués à l’aveugle à des mots lexicaux non analysés, mais déduits de leur relation avec des primitifs

sémantiques bien déterminés.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%