Partie IV. Mondialisation et intégration européenne Chapitre 9

KH – Chapitre 9. Comment expliquer l’internationalisation de l’économie ?

Terminale ES – 2015/2016

Partie IV. Mondialisation et intégration européenne

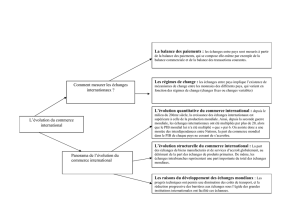

Chapitre 9. Comment expliquer l’internationalisation de l’économie ?

Programme officiel

Notions : Avantage comparatif, dotation factorielle, libre-échange et protectionnisme, spécialisation.

Acquis de première : gains à l’échange

Indications complémentaires : En partant d'une présentation stylisée des évolutions du commerce

mondial et en faisant référence à la notion d'avantage comparatif, on s'interrogera sur les déterminants

des échanges internationaux de biens et services et de la spécialisation.

On analysera les avantages et les inconvénients des échanges internationaux pour les producteurs

comme pour les consommateurs. On présentera à cette occasion les fondements des politiques

protectionnistes et on en montrera les risques. On s’interrogera sur les effets d’une variation des taux

de change sur l’économie des pays concernés.

Sujets de bac

Mobilisation de connaissance (Épreuve composée, 1ère partie)

Quels sont les avantages du commerce international pour les producteurs (EC, Polynésie, 2013)

Présentez deux avantages du commerce international pour le consommateur. (EC, Amérique du Nord, 2014)

A quels risques économiques peuvent s’exposer les pays qui mènent une politique protectionniste ? (EC, France,

2014)

Vous présenterez deux risques liés au protectionnisme (EC, Polynésie, 2014)

Présentez deux avantages du commerce international pour les producteurs (EC, Antilles-Guyane, 2015)

Étude d’un document (Épreuve composée, 2ème partie)

Vous présenterez le document puis vous caractériserez l’évolution des exportations mondiales de marchandises

depuis 1948. (EC, Polynésie, 2013)

Vous présenterez le document puis vous caractérisez les évolutions du commerce international qu’il met en

évidence (EC, Asie, 2014)

Vous présenterez le document puis vous comparerez les évolutions du PIB et les exportations au niveau mondial

(EC, Polynésie, 2015)

Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (Épreuve composée, 3ème partie)

Vous montrerez que le commerce international à plusieurs déterminants. (EC, Autres centres étrangers, 2015)

Vous montrerez que le protectionnisme peut présenter des risques. (EC, Asie, 2015)

Sujets de dissertation

Dans quelle mesure le recours au protectionnisme est-il souhaitable ? (Dissertation, Pondichéry, 2013)

Le commerce international ne présente-t-il que des avantages ? (Dissertation, Amérique du Sud, 2014)

Le commerce international et l’internationalisation de la production n’ont-ils que des avantages ? (Dissertation,

Nouvelle-Calédonie, 2014)

Plan du chapitre

I. Une internationalisation de l’économie qui s’explique par les avantages

associés à libéralisation des échanges

A. Un développement du commerce international qui s’est accompagné d’une

évolution des échanges

B. Cette internationalisation des échanges s’explique par les avantages du libre-

échange et de la spécialisation des pays

II. Mais le commerce international peut aussi avoir des conséquences négatives,

ce qui peut justifier des politiques protectionnistes

A. Des échanges internationaux inégaux qui peuvent avoir des inconvénients pour

les producteurs et les consommateurs

B. Ce qui peut expliquer la nécessité de mener des politiques protectionnistes

malgré leurs risques

Citation du chapitre : « « Dans un système d’entière liberté de commerce, chaque pays consacre son

capital et son industrie à tel emploi qui lui parait le utile. Les vues de l'intérêt individuel s'accordent

parfaitement avec le bien universel de toute la société. […] l’échange lie entre elles toutes les nations du

monde civilisé par les nœuds communs de l’intérêt, par des relations amicales, et en fait une seule et grande

société.»,

David Ricardo, Des principes de l’économie politique et de l’impôt (1817), Paris, Flammarion, 1992

KH – Chapitre 9. Comment expliquer l’internationalisation de l’économie ?

Terminale ES – 2015/2016

I. Une internationalisation de l’économie qui s’explique par les

avantages associés à la libéralisation des échanges

L’internationalisation des économies est un processus ancien qui correspond au développement

du commerce international, c’est-à-dire les échanges de biens et services entre pays.

Phénomène ancien car entre le milieu du 19e siècle et le début de la première guerre mondiale on

voit se développer une « première mondialisation ». Cette internationalisation s’est accélérée

depuis les années 50 avec le développement d’une « deuxième mondialisation » qui approfondi

ces échanges de biens et services tout en renforçant le développement des échanges de capitaux

et de travailleurs, ainsi que le transfert de technologies.

A. Une développement du commerce international qui s’est accompagné d’une

évolution des échanges

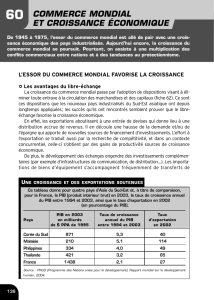

Une forte augmentation du commerce international de marchandises et de services

Entre 1950 et 2014, les exportations totales de marchandises ont ainsi fortement augmenté : elles

ont été multiplié par presque 40 en volume. Sur les vingt dernières années, le commerce de

marchandise a été presque multiplié par quatre en valeur passant de 5000 à 19000 milliards de $

entre 1995 et 2014. Depuis les années 50, on assiste ainsi à une très forte augmentation du

commerce mondial portée par l’ouverture des économies et le développement du libre-échange.

Si les services représentent une part très importante du PIB des pays développés (entre 60% et

80% du PIB), ils ne représentent que 20% des échanges mondiaux. Les échanges de services

commerciaux sont néanmoins en train de se développer : ils ont été multiplié par presque cinq

depuis 2001. Cela s’explique par le développement des innovations dans le domaine des

nouvelles technologies mais aussi et surtout par le développement des transports et des voyages

qui représentent la moitié des exportations de services commerciaux dans le monde.

Une évolution de la place des différentes régions dans le commerce mondial et le

développement d’un commerce intra-régional

l’Asie et les économies émergentes ont pris une place plus importante dans le commerce mondial

depuis les années 90. Alors que les économies développées (Amérique du Nord et Europe)

représentaient 80% du commerce mondial en 1995, ils n’en représentent que 54% aujourd’hui.

KH – Chapitre 9. Comment expliquer l’internationalisation de l’économie ?

Terminale ES – 2015/2016

De nouveaux acteurs ont émergé, notamment en Asie avec le Japon et aujourd’hui la Chine.

L’insertion de cette dernière dans le commerce international est plus récent, puisque elle n’est

devenue le premier exportateur d’Asie (devant le Japon) qu’en 2004. Mais sa place est devenue

centrale puisqu’elle est le premier exportateur mondial de marchandises depuis 2009. Les États-

Unis restent néanmoins le premier pays importateur de marchandises et le premier pays

exportateur de services commerciaux au monde.

Le développement du

commerce mondial est aussi

caractérisé par l’importance

prise par le commerce intra-

régional (c’est-à-dire les

échanges de marchandises

entre pays d’une même

région).

Le commerce intra-régional

européen représentait ainsi 3

365 milliards de $ en 2010,

soit près de 70% des

exportations de l’UE, et 2 464

milliards de $ en Asie (soit

55% des exportations de

l’Asie)

Le commerce inter-régional

s’effectue lui principalement

entre les trois grandes régions

qui composent la triade : Etats-

Unis, Europe, Asie. Plus de

70% du commerce mondial

s’effectue ainsi entre des

pays appartenant à ces trois

régions du monde.

Un développement du commerce intra-branche

La dernière évolution importante dans le commerce international c’est le développement des

échanges intra-branches, c’est-à-dire des échanges de biens similaires (des voitures contre des

voitures par exemple). Dans l’ancienne Division Internationale du Travail (DIT), les pays en

développement étaient spécialisés principalement dans les produits primaires (agricoles et

matières premières) et les pays développés dans les biens manufacturés et les services. On

assistait ainsi à une échange interbranche avec des pays qui échangent des produits primaires

contre des produits manufacturés et inversement.

Aujourd’hui on assiste à une nouvelle DIT avec des pays en développement qui se spécialisent

dans des produits manufacturés simples, comme le textile, l’électroménager. Les matières

premières représentent ainsi moins de 40% de leurs exportations aujourd’hui. Ce processus de

diversification est surtout valable pour les pays d’Asie et notamment ceux que l’on a appelé les

nouveaux pays industrialisés (NPI), mais moins pour les pays d’Afrique et du Moyen-Orient qui

exportent encore majoritairement des matières premières.

Cette diversification a permis à ces pays en développement d’éviter une spécialisation trop précise

et d’être moins dépendants de leur production de matière première. Elle pose par contre un

problème aux pays développés qui voient de nouveaux pays leur faire concurrence sur un secteur

qui était leur spécialisation. Ils doivent alors faire évoluer leur spécialisation vers des produits plus

innovants ou les services.

KH – Chapitre 9. Comment expliquer l’internationalisation de l’économie ?

Terminale ES – 2015/2016

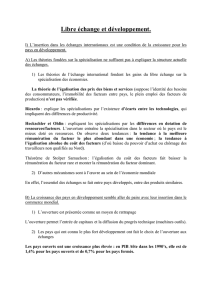

B. Cette internationalisation des échanges s’explique par les avantages du libre-

échange et de la spécialisation des pays

Ce développement du commerce international a été encouragé par les politiques de libéralisation

des échanges, c’est-à-dire les mesures prises par les Etats pour encourager les échanges en

diminuant les entraves à ceux-ci et notamment les mesures protectionnistes.

Définitions

Le libre-échange désigne la théorie

ou la politique économique qui

recommande la libre-circulation entre

pays des marchandises et des

facteurs de production (capitaux et

main d’œuvre). Elle s’oppose donc au

protectionnisme qui désigne la

théorie ou la politique économique qui

recommande la mise en place de

dispositifs pour limiter les importations

et favoriser la production nationale.

Libre-échange et protectionnisme sont donc des théories

opposées qui s’incarnent dans des politiques différentes.

Le libre-échange s’obtient par des mesures qui visent à

encourager les échanges (suppression des droits de

douane par exemple) en luttant contre le protectionnisme.

Le protectionnisme à l’inverse désigne les mesures

tarifaires (c’est-à-dire qui agissent sur le prix des

produits, comme les droits de douane ou les subventions)

ou non tarifaires (c’est-à-dire agissant sur autre chose

que les prix, comme les quotas ou les normes sanitaires

ou techniques) qui visent à favoriser la production

nationale.

Un développement du libre-échange encouragé par le GATT puis l’OMC

La diminution des mesures protectionnistes, qui a permis la libéralisation des échanges, a été

réalisée à travers des accords internationaux (et notamment le GATT) qui ont abaissé

progressivement les droits de douanes entre 1945 et la fin des années 70. Les barrières tarifaires,

tels les droits de douane, ont ainsi fortement diminué depuis les années 1940, passant d’environ

40% du prix des produits en 1940 à moins de 5% aujourd’hui. Ces accords ont été complétés,

dans les années 80, par des politiques de libéralisation des flux de capitaux (rendant plus facile les

investissements à l’étranger) et un élargissement des biens et services concernés par la

libéralisation.

A partir de 1995, l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) à pris la suite du GATT et à pour

mission de surveiller, réguler et encourager le commerce mondial. Si le GATT a lutté à l’origine

contre les droits de douanes, l’OMC a élargi sa lutte aux barrières non tarifaires. A la différence du

GATT, l’OMC est une institution supranationale qui s’est également doté d’un tribunal du

commerce, l’ORD (Organisme de Règlement des Différents), qui doit régler les conflits portant sur

les litiges commerciaux entre pays membres de l’OMC. Un Etat lésé peut entamer une procédure

judicaire pour réclamer le respect des accords de libre-échange et éventuellement des sanctions

financières. Ces plaintes peuvent concerner des pratiques de concurrence déloyales (l’UE accuse

par exemple USA de subventionner Boeing) ou des pratiques de quotas (l’UE, le Japon, USA

accusent la Chine de pratiquer des quotas sur les exportations de terres rares par exemple).

Une développement du libre échange justifié par la théorie des avantages comparatifs

Si le libre-échange a été encouragée par des accords et des organismes internationaux, c’est

parce qu’il trouve sa justification dans des théories économiques et notamment la théorie des

avantages comparatifs.

Adam Smith avait déjà montré, avec la théorie des avantages absolus, qu’un pays à intérêt à

échanger et à se spécialiser dans la production des biens pour lequel il est le meilleur.

David Ricardo, un économiste anglais du 18e siècle, va plus loin et prolonge la

théorie de Smith en montrant que les pays ont toujours intérêt à échanger, même

lorsqu’ils disposent d’un avantage absolu dans toutes les productions ou d’un

désavantage absolu.

Ricardo montre qu’un pays qui a un avantage absolu dans toutes les productions

à quand même intérêt à se spécialiser là où il est le plus efficace

comparativement aux autres. Le pays qui lui ne dispose d’aucun avantage à

intérêt à se spécialiser là ou il est le moins inefficace.

Définition

L’avantage comparatif désigne donc la production dans laquelle chaque pays à intérêt à se

spécialiser, c’est-à-dire la production pour laquelle il est comparativement (aux autres) le plus

efficace ou le moins inefficace. (cf. TD sur l’avantage comparatif).

KH – Chapitre 9. Comment expliquer l’internationalisation de l’économie ?

Terminale ES – 2015/2016

Des avantages comparatifs et une spécialisation qui trouvent leur origine dans la dotation

factorielle des pays

Si la théorie de Ricardo justifie la spécialisation des pays et l’échange international, elle n’explique

pas l’origine des avantages comparatifs. Deux économistes suédois, Heckscher et Ohlin, vont au

début du 20e siècle reprendre la théorie de Ricardo et expliquer l’origine des avantages

comparatifs et de la spécialisation des pays.

Pour expliquer l’avantage comparatif,

et donc la spécialisation des pays, ils

vont faire intervenir les dotations

factorielles dont disposent les pays.

Définition

La dotation factorielle correspond à la quantité de

facteurs de production dont disposent les pays et à leur

importance respective.

Leur théorie (qu’on appelle théorie HOS) indique ainsi que chaque pays va se spécialiser dans la

production qui utilise le plus de facteur dont il est le mieux doté. Par exemple si un pays dispose

de beaucoup de terre, il va se spécialiser dans les productions qui nécessitent beaucoup de ce

facteur (du capital donc) car celle-ci sera peu chère (puisque abondante dans le pays). A l’inverse,

un pays qui dispose de beaucoup de travailleurs va se spécialiser dans des productions intensives

en travail (puisque le travail étant abondant par rapport au capital il sera peu cher).

Si l’on applique cette théorie à l’époque actuelle, elle prédit que les pays développés vont se

spécialiser dans les productions demandant beaucoup de capital (ou de travail qualifié). A

l’inverse, les pays en développement à forte population se spécialisent dans les productions

faiblement capitalistiques mais qui demandent beaucoup de main d’œuvre. Effectivement on

observe que les pays d’Europe de l’Est ou la Chine se sont spécialisés dans la production de

produits nécessitant peu de capital mais beaucoup de travail. La spécialisation des pays peut donc

s’expliquer par les dotations factorielles des pays, qui procurent un avantage comparatif.

De nouvelles théories du commerce international pour expliquer le commerce intra-branche

Si ces théories justifient le commerce international inter-branche, elles ne peuvent expliquer les

échanges de bien similaires (échanges intra-branches) entre des pays qui possèdent des

spécialisations identiques. Les nouvelles théories du commerce international vont donc

chercher à expliquer l’importance de ce commerce intra-branche (60% du commerce entre pays

développés).

La principale explication de ces théories fait intervenir les économies d’échelle, c’est-à-dire la

diminution du coût unitaire de production induite par l’augmentation de la taille du marché et de la

production. Ces théories montre ainsi que ce n’est pas forcément l’avantage comparatif qui

explique la spécialisation, mais que au contraire c’est la spécialisation qui, en permettant de

produire en grande quantité, conduit à créer un avantage comparatif sur les autres pays.

Ces théories expliquent donc pourquoi les échanges peuvent porter sur des biens similaires mais

différenciés, chaque pays cherchant à augmenter au maximum la taille de son marché pour

réaliser des économies d’échelle tout en satisfaisant la demande de diversité des consommateurs.

Une spécialisation et une internationalisation des échanges bénéfiques pour les

producteurs comme pour les consommateurs

Le développement des échanges est bénéfique pour les

consommateurs car il permet de baisser les prix (grâce à la

baisse des coûts unitaire de production liés aux économies

d’échelle et à l’amélioration de l’efficacité des facteurs de

production). Le consommateur a également accès à une plus

grande variété de produits ce qui stimule la consommation et

donc la croissance.

Il est aussi bénéfique aux producteurs car ils ont accès à un

marché plus vaste, ce qui augmente leur demande et leur permet

de réaliser des économies d’échelle. Les producteurs ont aussi

accès à moindre coût aux facteurs de production dont ils ont

besoin pour produire: matières premières mais aussi main

d’œuvre (qualifiée ou non). Ils peuvent bénéficier de transferts de

technologie en ayant accès à des technologies qui ne sont pas

disponibles dans leur pays et sont encourager à innover par

l’intensification de la concurrence avec les entreprises étrangères.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%