Thème : la division du travail, à partir des analyses de Smith et Marx

Thème : Les grands paradigmes en sciences sociales

Document 1

Au premier contact avec l'analyse économique, on est sans cesse tenté d'objecter que, dans le

monde réel, les choses ne se passent pas toujours comme dans la théorie. Mais ce reproche est

souvent déplacé. En effet, par définition, aucune théorie n’est réaliste. L’analyse théorique ne

cherche pas à simplement décrire la réalité, ce n'est pas un reportage!

Toute théorie procède par abstraction. Il s'agit en effet de disposer d'un modèle

suffisamment simple pour être maniable. Or, la simplicité n'est pas de ce monde; la réalité est

complexe, et c'est précisément cette complexité qui rend nécessaire l'abstraction théorique pour

construire une interprétation intelligible du monde. Cela dit, il ne suffit pas d'un raisonnement

abstrait parfaitement logique pour constituer une théorie scientifique ; celui-ci doit en outre être

confronté aux faits. Mais ce sont les conclusions de la théorie qui sont soumises à l'épreuve des

faits et non ses hypothèses de départ. Par exemple, on construit la théorie de la production à partir

d'une hypothèse très simple : les dirigeants des entreprises cherchent à maximiser leur profit. [...]

Cette hypothèse n'est pas toujours réaliste ; il existe chez les dirigeants bien d'autres motivations

que le profit. Mais le problème de l'économiste n’est pas de savoir ce qui se passe dans la tête des

dirigeants ; il cherche seulement à construire un modèle du comportement des entreprises qui lui

permette d'expliquer correctement leurs décisions. Si ce modèle permet d'expliquer correctement la

façon dont la production réagira à une modification du SMIC, de la TVA ou des taux d'intérêt, il

sera retenu, quel que soit le degré de réalisme ou d'irréalisme de ces hypothèses. La performance

scientifique d'une théorie ne se mesure pas au réalisme de ses hypothèses de départ mais à celui de

ses conclusions. Jacques Généreux, Introduction à l'économie, Le Seuil, 1992.

Question 1 : Pourquoi une théorie doit-elle procéder par simplification ? [5 points]

Question 2 : Expliquez la phrase soulignée. [5 points]

Question 3 : Selon l’auteur, est-ce les hypothèses ou les conclusions des théories économiques et

sociologiques qui doivent être « réalistes » ? Justifiez cette réponse. [5 points]

Document 2

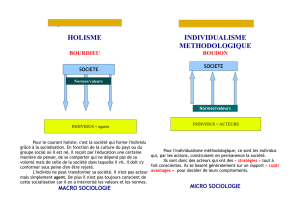

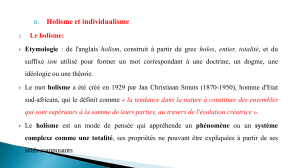

I1 existe dans les sciences sociales deux grandes options méthodologiques : l'individualisme

méthodologique d'une part, et le holisme méthodologique d'autre part. La première de ces options

prescrit d'expliquer les phénomènes sociaux par les actions individuelles dont ils sont composés. La

seconde considère au contraire que les phénomènes sociaux forment des touts qui ne sont pas

réductibles à des actes individuels (ce sont les phénomènes sociaux qui expliquent les actes

individuels, et non l'inverse). Le terme « holisme » a été forgé à partir du mot grec holos qui

signifie « entier ».

Chacune de ces deux grandes options méthodologiques peut se réclamer de l'une des deux

traditions majeures de la sociologie, la tradition allemande et la tradition française. La tradition

allemande, principalement représentée par Max Weber et Georg Simmel, a opté pour

l'individualisme méthodologique. La tradition française, principalement représentée par Auguste

Comte et Émile Durkheim, a opté pour le holisme méthodologique. [...] Les théories de l'interaction

sociale emploient l'individualisme méthodologique et sont issues de la tradition allemande ; le

structuralisme et le fonctionnalisme sont fondés sur un holisme méthodologique et sont issus de la

tradition française (le culturalisme relève lui aussi du holisme méthodologique).

Bernard Valade, Introduction aux sciences sociales, PUF, 1996.

Question : À l'aide de vos connaissances et du document 2, vous présenterez les grands clivages

au sein des théories sociologiques. [5 points]

1

/

1

100%