Seance_2_et_3

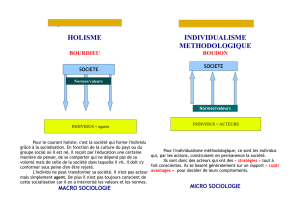

Séance 2 et 3

Individualisme méthodologique et holisme.

Les controverses entre sociologues peuvent renvoyer à de vrais ou de faux problèmes.

Il faut situer la pensée des sociologues par rapport à leur objet privilégié, toute partie prenante

à une controverse va simplifier l’adversaire. La controverse est entre deux options :

individualisme méthodologique et le holisme. L’individualisme méthodologique met le social

comme interaction et le holisme comme institution.

I)L’individu méthodologique.

1)Origine et définition

C’est un paradigme pour concevoir les phénomènes sociaux. L’accent est mis sur l’action de

l’individu. Exemple : l’Etat lève les impôts. L’agent est l’Etat. La désignation de cet agent

n’est qu’une commodité linguistique car l’Etat n’est pas un acteur. La réalité sociale qui est

derrière, ce sont des individus. Dans Economie et société, Max Weber ne conçoit pas une

entité collective, c’est soit une commodité de langage soit les acteurs ont une représentation

d’être collectif.

Le terme d’individualisme méthodologique est un terme revendiqué d’abord par des

économistes (Menger, Hayek, von Mises), des sociologues peuvent être aussi associés à ce

mouvement (Weber, Simmel) et un philosophe (Karl Popper). Dans son combat politique et

intellectuel et dans Misère de l’historicisme, Popper critique les lois de l’Histoire et le

marxisme. La controverse entre Bourdieu et Boudon a symbolisé l’opposition entre holisme et

individualisme

Une prise de position méthodologique : le social se décompose en phénomène individuel.

Certaines questions de recherche peuvent se résoudre en phénomène individuel. C’est aussi

une prise de position ontologique : il n’existe que des individus et tout peut leur être rapporté.

Popper rappelle la querelle des universos entre nominaliste et essentialiste. Les nominalistes

nomment des entités et les essentialistes les individus.

La controverse entre le Vatican et les Franciscains ; Guillaume de Came a considéré que

l’ordre franciscain n’existe pas, ce qui existe ce sont les moines franciscains répartis en

Europe.

2)Intérêt

Un intérêt analytique : l’individualisme méthodologique suscite une décomposition des

phénomènes sociaux. On va regarder de près les interactions entre les acteurs et les

agrégations des comportements. Thomas Schelling, dans Tyrannie des petites décisions,

constate que les premiers rangs des amphithéâtres sont toujours vides. Ce phénomène

s’explique par le fait qu’un individu ne veut pas être seul au premier rang. L’agrégation sur

les rangs arrières expliquent cela.

Les effets inattendus ou pervers : par agrégation certaines initiatives aboutissent à des

situations qui ne sont pas voulues. Elles sont les conséquences d’une agrégation qui ne sont

saisissables qu’en décomposant le phénomène.

Le refus pertinent des ensembles collectifs : la puissance d’agir n’appartient qu’aux individus.

Il ne faut pas prêter aux concepts collectifs les attributs de l’individu. M. Olson, dans les

Limites de l’action collective, a dans le collimateur les théories marxistes. Il s’agit de remettre

en cause les attributs individuels de la classe sociale. Par accumulation du capital, deux

classes, bourgeois et prolétaires, vont se former. Les prolétaires ont intérêt commun qui vont

les pousser à agir de la même façon : renverser la bourgeoisie.

Pour Olson, cette dernière thèse est fausse. Un bien indivisible est un bien dont on profite

forcément, c’est un bien qui n’est pas divisible. Ainsi, dans une entreprise, la réclamation de

salaire est un bien indivisible qui bénéficie à tous. Chacun de ses membres a les mêmes

intérêts, mais ils ne vont pas se comporter comme un individu collectif. La mobilisation

collective va être difficile. Il faut réfléchir en terme individuel. La mobilisation individuel a

un coût pour un bien dont je bénéficierais de toute façon. Je ne ferais pas la grève tout en

bénéficiant du mouvement de grève. Chacun ayant la même réflexion personne ne va se

mobiliser. C’est un raisonnement utilitariste.

C’est la même chose pour les syndicats. Pour régler le problème, il faut alors mettre une

barrière à l’entrée (obligation de se syndiquer) ou produire des biens divisibles (assurances

travails). Les biens divisibles sont du ressort d’une entreprise collective. Dans la fonction

publique, les syndicats fournissent un bien divisibles. Ils sont présents dans les commissions

paritaires qui influencent les promotions.

Le déterminisme méthodologique. Un lien entre deux variables ne veut pas dire qu’il y a

causalité.

Exemple : nombre de visiteurs du médecin , prescription du médicament, plus le médecin a de

visites, plus il y a de prescriptions. L’influence de la visite est assez difficile à mesurer.

L’interaction est plus compliquée. Il ne faut pas tomber dans le déterminisme

méthodologique, les relations ne donnent pas la causalité.

Henri Mendras : on introduit l’usage du maïs hybride dans les fermes, mais il n’est pas adopté

par les paysans qui sont pris dans la tradition. Le comportement des paysans à un sens : que

représente le maïs hybride pour les paysans ? C’est la modification complète du mode de vie

des paysans.

3)Limites

Une des critiques faite à Bourdieu est son déterminisme. La critique est juste mais égarante.

Pour Boudon, l’individualisme s’oppose au holisme. Les holistes sont accusés de concevoir

un déterminisme pour les individus. La critique de l’habitus (les dispositions acquises) et du

culturalisme (explication des actions individuelles par les cultures). Boudon refuse des

explications qui nieraient les individus, il refuse aussi tout holisme. Pour autant, tout ne

repose pas sur les actes individuels.

En sociologie, il y a eu des tendances au déterminisme. La position déterministe qui

expliquerait tout par le passé a donné naissance à un courant interactionniste. Il faut rendre

alors aux acteurs un minimum d’autonomie.

L’idée pure du déterminisme consiste à dire que si on a toutes les données à t1, on saura tout à

t2. L’erreur de Boudon est de considérer que le déterminisme est un rejet de l’individualisme

méthodologique.

Le fait de dire qu’il n’existe que des individus n’est pas juste. Bien sûr, les individus ont des

actions, mais le sociologue aurait tort de prendre en compte uniquement les actions

individuelles car les faits sociaux dépendent de plus grandes manières de penser, de faire. Il y

a des manières d’agir, de penser plus globales.

L’individualisme méthodologique nous laisse désarmé pour étudier les individus.

II)L’individu comme objet de la sociologie.

1)Le culte de l’individu chez Durkheim.

Si l’individu peut être l’objet de la sociologie c’est comme idéologie. Dans nos sociétés, on

mène un culte à l’individu. Louis Dumont a posé une distinction : un individu comme sujet

empirique et un individu normatif comme support des institutions.

Dans la Division du travail social, Durkheim rend compte des spécificités des sociétés

modernes : division du travail et culte de l’individu. Le culte de l’individu n’entraîne pas la

liberté car la société impose le respect de la dignité individuelle.

Le cas du suicide assisté.

Pour : respecter notre dernière liberté

Contre : une dignité humaine qui va au-delà de la liberté

Le cas du lancer de nain.

On interdit le lancer de nain au nom de la dignité humaine (y compris les nains consentants).

Le culte de l’individu, ce n’est pas faire ce que l’on veut.

On est passé de la solidarité mécanique à la solidarité organique.

2)Les leçons de l’œuvre chez Dumont.

Le problème sociologique de l’individu.

Marx : l’idéologie est ce qui cache la réalité, l’idéologie de voile ; pour accéder à cette réalité

il faut enlever ce voile

Ou idéologie : ensemble des concepts et des valeurs propres à une société.

Pour Louis Dumont, l’idéologie représente la réalité sociale.

La division du travail social a contribué à l’émergence d’une solidarité organique (différent

d’une solidarité mécanique). Dans les sociétés primitives, tout le monde fait la même chose (il

n’y a pas de division du travail) : solidarité mécanique. Dans les sociétés industrialisées, tout

le monde est dans un état d’interdépendance forte. La spécialisation fait que chacun aménage

une petite partie de ce que tout le monde a besoin. C’est le culte de l’individu qui vide le

contenu de la conscience collective.

Le mot solidarité chez Durkheim veut dire interdépendance.`

Il n’y a pas de commencement à la division du travail, dès qu’on est dans l’humanité il y a

division. L’individualisme ne commence donc nulle part, c’est un phénomène qui se

développe sans s’arrêter.

L’individualisme n’est pas une création historique il est toujours là. Il y a simplement une

différence de degré de développement de l’individualisme dans les sociétés.

Boudon marque une faiblesse de la thèse durkheimienne.

Deux distinctions : l’individu empirique et l’individu comme sujet normatif.

3)Holisme et individualisme comme idéologie.

Pour Dumont, l’individualisme est analysé comme une idéologie. Dans les sociétés où

l’individu a un statut particulier, le sociologue doit s’émanciper de son idéologie.

Louis Dumont est un disciple de Marcel Mauss. Le social ce sont des institutions.

Louis Dumont est un spécialiste de l’Inde et du système des castes. C’est un sociologue

français qui se donne pour objet l’étude d’une société contre exemple de nos sociétés

modernes.

Le système des castes se décline de manière territoriale.

Les individus sont pris dans une hiérarchie des statuts.

Il y a un corps de règle extrêmement détaillée qui vise à la séparation de ces castes.

Il y a une division du travail articulée autour de cette hiérarchie des castes.

On naît, on meurt dans une caste mais dans une vie on ne peut pas sortir de sa caste.

La hiérarchie des castes correspond à un degré de pureté.

La religion organise l’unité intellectuelle et normative de la société.

La division du travail n’est pas un moteur de transformation car enchâssé dans la hiérarchie

normative.

Notre société place l’autonomie de l’individu comme idéal. L’individu est le support des

droits.

Dans la société indienne, la propriété n’est pas portée par un individu mais par un couple.

Chez Louis Dumont, il y a l’idée de comparaison radicale.

En étudiant, les autres sociétés je vais comprendre ma société (sociologie comparée).

La société holiste valorise le tout et la société individualiste la partie.

Dans une société comme en Inde, pour être un individu, il faut sortir de la société.

Dans une société individualiste, il y a des formes holistes.

Pour Louis Dumont, il ne s’agit pas de trouver un mécanisme social qui expliquerait

l’émergence du culte de l’individu comme chez Durkheim. Il y a là une sorte d’ubris du

sociologue en voulant rendre compréhensible l’évolution des sociétés humaines par un

mécanisme.

On peut rendre compte de quelques moments qui ont permis de faire émerger

l’individualisme. Il y a un refus de l’évolutionnisme. L’individualisme n’est pas le destin des

sociétés humaines.

Relais transformations des sociétés holistes vers les sociétés individualistes :

-les stoïciens : idée d’un monde intérieur/d’une conscience morale intérieur ; un individu hors

du monde mais dans le monde ; c’est par ses œuvres que l’individu manifeste qu’il est peut-

être sa grâce

-le protestantisme : la liberté du chrétien, l’individu chrétien est en liaison directe avec Dieu ;

le luthérianisme, c’est bien un individu qui se retire du monde hors du monde

III)Le holisme comme approche sociologique.

On peut parler d’holisme et d’individualisme comme une approche sociologique.

Le comparatisme remplace la causalité sociale

« Quand on a vu qu’est ce que le gens croient et pensent et qui sont les gens qui croient et

pensent et par rapport à nous qui croyons ceci. »

Un privilège accordé au social comme institution.

Essayer d’embrasser la totalité d’une société : caractériser les grands aspects d’une société

donnée.

Une pensée holiste privilégie la relation entre tout et parti (Vincent Descombes).

p.446 Du suicide : on ne peut pas réduire les idées et les valeurs d’une société à ses

caractéristiques sociales.

Le social est irréductible aux aspects individuels. Le tout n’est pas compréhensible comme la

somme de toutes les parties.

1

/

5

100%