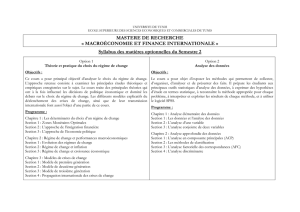

Les traitements de l`épilepsie de l`adolescence

CONVULSIONS ou CRISES d'EPILEPSIE CHEZ L'ENFANT

Pr Patrick Berquin

Définition :

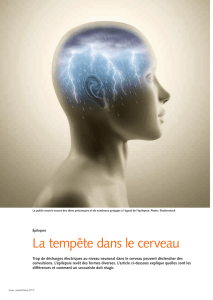

Une crise d'épilepsie correspond à l'expression clinique d'une décharge hypersynchrone de potentiels

d'actions d'une population neuronale.

Les termes "crise d'épilepsie", "crise comitiale" et convulsions" sont des synonymes même si le terme

convulsions fait plutôt référence aux crises d'épilepsie à expression motrice.

Sémiologie :

Selon que la décharge épileptique va intéresser l'ensemble du cortex ou une population de neurones

limités à une région particulière de celui-ci on parlera de "crise d'épilepsie généralisée" ou de "crise

d'épilepsie partielle" (ou focale ou localisée)

I - la sémiologie des crises généralisées :

- Les crises généralisées peuvent être motrices, on décrit :

- des crises cloniques généralisées : secousses rythmiques des membres et du tronc

- des crises toniques : accès hypertoniques le plus souvent en extension

- des crises tonico-cloniques : c'est le type de la crise dite "grand-mal" débutant par une

perte de connaissance brève suivie d'une phase tonique puis d'une phase clonique et enfin d'une phase

stertoreuse. Cette dernière correspond à une reprise bruyante de la respiration à travers une filière oro-

pharyngée et souvent encombrée de salive.

Chez le nourrisson et le jeune enfant les crises sont plus souvent soit tonique soit

clonique. Plus l'enfant grandit et en particulier chez l'adolescent ou l'adulte les crises seront plutôt tonico-

cloniques. - des crises myocloniques caractérisées par des sursauts intéressant soit la racine des

membres soit l'extrémité de ceux-ci, pouvant être isolées ou survenant en série

- des crises atoniques dans lesquelles il y a une brusque résolution du tonus entraînant une

chute.

- Des spasmes : brusques contractions en flexion (le plus fréquent) ou en extension.

- A côté de ces crises à expression motrice il existe des crises généralisées se caractérisant uniquement par

une rupture du contact que l'on appelle des absences. Le plus souvent chez l'enfant il peut s'agir d'absences

typiques de durée brève (moins de 1mn) sans mouvements anormaux associés à l'exception fréquemment

de clonies des paupières.

Il existe des absences dites atypiques soit parce que leur durée est plus prolongée (+ de

1mn) soit parce que la rupture du contact est partielle. Il s'y associe alors des automatismes moteurs soit

parce qu'il y a des mouvements anormaux associés clonies, hypertonies, atonies.

II - la sémiologie des crises partielles ou focales :

On divise les crises partielles ou focales en 3 groupes :

a) les crises partielles simples dans lesquelles il y a préservation de la conscience. L'enfant est

donc capable de se remémorer, de décrire la crise qu'il a présentée.

- Il peut s'agir de crises partielles motrices (cloniques, myocloniques, toniques ou

atoniques) qui n'intéresseront qu'une partie du corps (un hémicorps ou un membre

supérieur)

- les crises sensitives (à type de paresthésie localisées à une partie du corps), sensorielles

(crises visuelles, auditives, …)

- les crises végétatives, plus rares, en particulier chez le nouveau né ou le nourrisson

(pâleur, variation du rythme cardiaque ou de la respiration)

- les crises à expression psychique (tr. du comportement ou accès de frayeur)

b) les crises partielles dites complexes dans lesquelles il y a perte de connaissance ou trouble

de la conscience

c) les crises partielles secondairement généralisées c'est-à-dire qu'après un début focal la

crise va se généraliser et se terminer par ex. sous la forme d'une crise tonico-clonique

généralisée.

Quelle que soit l'étiologie des crises d'épilepsie ces différentes formes cliniques des crises peuvent être

observées.

Les particularité chez les nourrissons et l'enfant sont :

- la fréquence des crises à type d'absences typiques ou atypiques

- la fréquence des troubles neurovégétatifs chez le nourrisson

- le caractère souvent fruste des crises partielles qui peuvent se limiter à une déviation de la tête et des

yeux ou à quelques secousses myocloniques.

Etiologie des convulsions chez l'enfant

On peut séparer en 3 grandes catégories les causes des convulsions chez l'enfant :

- les convulsions dites occasionnelles

- les convulsions fébriles

- les épilepsies.

A - les convulsions dites occasionnelles chez l'enfant

On appelle convulsions occasionnelles des crises convulsives ou crises d'épilepsie qui

vont survenir de façon aiguë au cours d'une pathologie qui en est directement la cause. Les crises ne

récidivent pas dès lors que la cause initiale est corrigée.

Les principales causes de convulsions occasionnelles chez le nourrisson et l'enfant sont :

1) les infections du système nerveux (méningite, encéphalite, abcès)

2) les perturbations ioniques ou hydroélectrolytiques (hypo ou hypernatrémie que ce soit au cours

d'une deshydratation ou le plus souvent au cours de syndrome diarrhéique, ou au cours d'une

hyperhydratation ou intoxication par l'eau, qu'elle soit iatrogène ou secondaire à un diabète

insipide), les hypocalcémies fréquentes chez le nouveau-né

3) l'hypoglycémie en particulier chez le nouveau-né de mère diabétique, chez l'ancien prématuré mais

également chez l'enfant diabétique insulino-dépendant.

4) les traumatismes crâniens. La crise peut survenir soit très précocement dans les 2mn suivant le

traumatisme. Il s'agit le plus souvent alors d'une crise réflexe. Elle peut survenir dans les 48h

suivant le traumatisme à l'occasion d'une commotion cérébrale ou contusion cérébrale voire une

hémorragie intra-crânienne.

5) les causes les plus rares : toxiques (par intoxication accidentelle ou volontaire), les accidents

vasculaires cérébraux soit ischémiques ou hémorragiques.

B - les convulsions fébriles

Par définition, on appelle "convulsions fébriles" les crises convulsives survenant chez

l'enfant de moins de 5 ans provoquées par la fièvre. C'est une pathologie fréquente qui touche 2 à 5% des

nourrissons. Les antécédents familiaux sont fréquents (environ 30%). L'hyperthermie peut provoquer une

crise convulsive chez le nourrisson en raison de l'immaturité cérébrale et d'un seuil épileptogène plus bas.

On distingue 2 groupes parmi les convulsions fébriles

a) les convulsions fébriles dites simples

Il s'agit de crises convulsives survenant chez le nourrisson entre 1 et 5 ans, de type

généralisé, de durée brève (moins de 15mn), sans déficit post-critique (l'examen neurologique après la

crise doit être strictement normal). Enfin, ces crises surviennent chez le nourrisson dont l'examen

neurologique et le développement psychomoteur ont toujours été normaux et qui n'ont pas de pathologie

neurologique connue.

Ces crises convulsives fébriles simples sont les plus fréquentes. Elles représentent 80% des crises

convulsives fébriles. Elles sont bénignes. Il n'y a pas d'indication à réaliser d'examens complémentaires.

L'hospitalisation n'est pas obligatoire (dès lors qu’une méningite, une encéphalite ou un syndrome

infectieux grave a été écarté). Le traitement préventif repose sur le traitement de la fièvre. Il n'y a lieu

d'envisager un traitement préventif par un anti-convulsivant au long cours que si les crises sont répétées.

C'est dans ce groupe que l'on retrouve la plus grande fréquence d'antécédents familiaux.

b) les convulsions convulsives fébriles dites compliquées ou complexes.

Elle ne représente que 20% des convulsions fébriles. Le risque est élevé d'état de mal

convulsif, de séquelles neurologiques ou d'évolution vers une épilepsie ultérieure.

Elles s'opposent point par point aux crises convulsives fébriles simples. Il peut s'agir de :

- crises convulsives partielles,

- prolongées (+ de 15mn)

- avec un déficit post-critique transitoire ou définitif.

- crises convulsives fébriles survenant chez des nourrissons ayant déjà une pathologie

neurologique et un retard psychomoteur ou un examen neurologique anormal.

- On y inclus également les crises convulsives fébriles survenant chez les nourrissons de

moins de 1 an qui présentent les mêmes risques.

Un seul des éléments cliniques sus-jacents est suffisant pour parler de crises convulsives

complexes. Le risque est d'autant plus élevé que les différents facteurs de risques sont associés.

Seules ces crises convulsives fébriles compliquées justifient la réalisation d'examens

complémentaires (EEG avant l'instauration du traitement et examen neuroradiologique : scanner cérébral

ou IRM encéphalique). Dans ce groupe de crises convulsives fébriles compliquées on proposera un

traitement préventif afin d'éviter l'apparition d'un état de mal convulsif ou de crises prolongées avec

séquelles neurologiques. Le traitement préventif repose sur le Valproate de Sodium ou DEPAKINE à la

posologie de 30mg/kg/J poursuivi jusqu'à l'âge de 5 ans.

Quelle que soit le type de crises convulsives (simples ou complexes) le traitement des crises si elles

ont une durée de plus de 3mn repose sur l'injection de Diazépam ou Valium IR à la posologie de

0,5mg/kg qui peut être réalisé par les parents qu'il faudra former.

C - les épilepsie de l'enfant et de l'adolescent

L'épilepsie est une maladie chronique se caractérisant par la répétition de crises de façon

spontanée. On devrait parler plutôt "des épilepsies" que de "l'épilepsie" dans la mesure où existent de

nombreux syndromes épileptiques en particulier chez l'enfant et l'adolescent.

En effet, en raison de la maturation cérébrale à chaque tranche d'âge correspondent un certain nombre de

syndromes épileptiques.

On estime qu'environ 80% des épilepsies de l'adulte débutent dans l'enfance ou pendant l'adolescence.

L'incidence de l'épilepsie chez l'enfant est de l'ordre de 40 à 60°/°° avec une prévalence de 4 à 12 °/°° , la

fréquence étant d'autant plus importante que l'enfant est plus jeune.

Les différents types de syndrome épileptique seront définis par ce qu'on appelle des syndromes

électrocliniques c'est-à-dire tenant compte à la fois de la sémiologie clinique des crises et des aspects

électro-encéphalographiques qu'ils soient intercritiques (entre les crises) ou critiques (enregistrement

électro-encéphalographique au cours d'une crise).

On peut distinguer les épilepsies de l'enfant et de l'adolescent selon leur caractère généralisé ou partiel, on

parlera donc d'épilepsie généralisée ou d'épilepsie partielle.

On distingue également les syndromes épileptiques en fonction de leur étiologique connue ou supposée en

3 groupes :

a) les épilepsies dites "idiopathiques".

Il s'agit de syndromes épileptiques "Age-dépendant" c'est-à-dire que le syndrome

épileptique correspond à une tranche d'âge ou un stade de maturation cérébrale terminée. Ils ont en

général un caractère familial. Ce sont des syndromes épileptiques survenant chez les enfants et

adolescents dont l'examen neurologique et le développement psychomoteur étaient normaux. Les examens

neuroradiologiques sont normaux.

Ce sont des syndromes épileptiques dont l'étiologie est supposée génétique. Plusieurs gènes candidats ont

déjà été découverts pour certains syndromes. Ils correspondent uniquement à une hyper-excitabilité

neuronale sans qu'il y ait de lésions cérébrales. Ce sont habituellement des épilepsies dites "bénignes"

dans le sens où elles n'ont pas ou peu de répercussions sur le développement psychomoteur, elles sont le

plus souvent facilement contrôlées par un médicament anti-épileptique. Enfin, un certain nombre de ces

syndromes épileptiques vont guérir (plus des 2/3), les autres le plus souvent vont s'améliorer avec l'âge et

seront facilement contrôlées.

b) les épilepsies dites "symptomatiques"

Ce sont des épilepsies secondaires à une lésion cérébrale (on les appelait autrefois les

épilepsies lésionnelles). La lésion cérébrale peut être connue et antérieure à une épilepsie ou découverte à

l'occasion du diagnostic étiologique de celle-ci. Toute lésion cérébrale intéressant le cortex peut être à

l'origine d'une épilepsie. Cette lésion est soit congénitale ou acquise.

Il s'agit souvent d'épilepsie plus sévère, rebelle, réfractaire au traitement nécessitant souvent des

changements thérapeutiques ou une polythérapie. Elles ont beaucoup plus fréquemment des répercussions

sur le développement psychomoteur et sont souvent associées à un handicap du fait de la gravité de

l'épilepsie, handicap également du fait de la lésion cérébrale causale.

c) les épilepsies cryptogéniques (ou basocryptogénétiques)

Ce sont des épilepsies dont l'étiologie lésionnelle est supposée mais pour lesquelles les

différents examens neuroradiologiques et en particulier l'IRM encéphalique sont normaux et ne permettent

pas de mettre en évidence cette lésion.

Elles partagent les mêmes caractéristiques que les épilepsies symptomatiques dans la mesure où ce sont

également souvent des épilepsies réfractaires avec répercussion sur le développement psychomoteur ou

les fonctions cognitives chez l'enfant.

L'évolution des techniques d'imagerie fait que le groupe des épilepsies cryptogéniques diminue. Il faut

donc savoir répéter les examens neuroradiologiques chez les enfants présentant une épilepsie

cryptogénique.

Sur le plan pratique, en ce qui concerne la prise en charge, le pronostic et le traitement des enfants et

adolescents épileptiques on distingue donc 2 groupes :

a) le groupe des épilepsies idiopathiques, le plus fréquent dont le pronostic et

l'évolution sont relativement "bénins"

b) le groupe des épilepsies symptomatiques et cryptogéniques dont le pronostic et

l'évolution sont similaires. La seule différence est l'identification ou non de la

lésion causale.

Nous étudierons par la suite les différents syndromes épileptiques en fonction des tranches d'âge.

I - LES CONVULSIONS NEONATALES

Les convulsions néonatales sont très fréquentes. Il s'agit le plus souvent de convulsions

occasionnelles secondaires à une anoxo-ischémie, une hémorragie intracrânienne ou une infection du

système nerveux central.

Les syndromes épileptiques débutant en période néonatale sont rares.

a) Il existe des syndromes épileptiques idiopathiques dans cette tranche d'âge :

les convulsions néonatales bénignes ou les convulsions néonatales familiales bénignes sont 2 syndromes

épileptiques idiopathiques caractérisés par des crises convulsives fréquentes survenant dans les premiers

jours de vie mais il s'agit de syndromes épileptiques transitoires qui guérissent constamment et de façon

spontanée en quelques jours en ce qui concerne les convulsions néonatales bénignes, au bout de 1 mois - 1

mois 1/2 en ce qui concerne les convulsions néonatales familiales bénignes.

b) Les syndromes épileptiques symptomatiques ou cryptogéniques de la période néonatale sont très rares

mais d'un pronostic effroyable dans la mesure où il s'agit d'épilepsie réfractaire avec des crises fréquentes

pluriquotidiennes associées à une encéphalopathie sévère conduisant le plus souvent vers le décès ou une

encéphalopathie gravissime : on parle alors d'encéphalopathie épileptique néonatale dont deux formes ont

été identifiées : le syndrome de Otohara et l'épilepsie myoclonique précoce

II - LES EPILEPSIES DU NOURRISSON DE MOINS DE 2 ANS.

A - les épilepsies idiopathiques

Il s'agit de syndromes épileptiques rares d'évolution transitoire et bénigne. Deux formes

essentiellement ont été identifiées :

- l'épilepsie myoclonique bénigne du nourrisson qui se caractérise par des myoclonies (sursauts brefs et

répétés) intéressant essentiellement les épaules et les membres supérieurs. L'EEG met en évidence des

grapho-éléments épileptiques généralisés. Les nourrissons ont par ailleurs un développement

psychomoteur et un examen neurologique tout à fait normaux. Il s'agit d'une épilepsie qui répond bien à

un traitement par Valproate de Sodium (Dépakine°) et qui va guérir de façon quasi-constante au bout de 1

à 3 ans d'évolution.

- les convulsions infantiles familiales bénignes. Il s'agit d'un syndrome autosomique dominant qui se

caractérise par des crises convulsives survenant le plus souvent dans la première année de vie et en

général autour du 5ème mois. Les crises sont le plus souvent partielles, parfois secondairement

généralisées. Il s'agit de crises convulsives qui vont survenir en série pendant quelques jour à 1 mois

répondant bien à tous les traitements anti-épileptiques sans évoluer constamment vers la guérison, sans

récidive. Le traitement est donné habituellement pour une période de 1an à 18 mois par Valproate de

Sodium ou Carbamazépine (Tégrétol°)

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%