I ) Diversité des relations entre génotypes et phénotypes

Partie 1 : DU GENOTYPE AU PHENOTYPE, RELATIONS AVEC L'ENVIRONNEMENT

Nous venons de voir comment l’information génétique contenue dans l’ADN des gènes conduit, grâce à son

expression, à la synthèse de protéines particulières qui jouent des rôles fondamentaux dans la réalisation du

phénotype.

On pourrait ainsi penser qu’il existe un lien direct entre un gène et un caractère, le premier déterminant

inéluctablement le second (ne parle-t-on pas dans les médias de « gène de l’intelligence » ou de « gène de

l’homosexualité » ?)

Pb : - Un même phénotype est-il nécessairement déterminé par un unique génotype ?

- Des facteurs de l’environnement peuvent-ils modifier le génotype ou son expression conduisant

ainsi à des phénotypes différents ?

I ) Diversité des relations entre génotypes et phénotypes

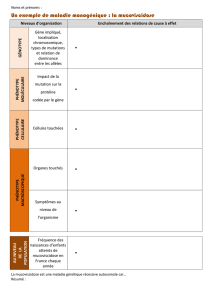

1- Cas de la drépanocytose TP6 activité2

Phénotypes

Echelle macroscopique

(= clinique )

Echelle cellulaire

Echelle moléculaire

Parents 1 et 2

Sain

Hématies en disque

biconcave

HbA et HbS

Enfant 3

Drépanocytaire

Hématies en faucille

HbS

Phénotypes des parents et de l’enfant aux différentes échelles

2-Les séquences des allèles A et S sont très proches puisqu’elles ne diffèrent que par un nucléotide sur 438 =

3 x 146 ( sans compter les triplets correspondants aux codons initiateur et stop), le nucléotide T du 6ème triplet

dans l’allèle A est remplacé par A dans l’allèle S ( résultat d’une mutation par substitution apparue

vraisemblablement chez l’un des ascendants puis transmis à celui-ci ).A l’aide du code génétique on peut

déterminer que HbA comporte en 6ème position l’acide aminé Glu alors que HbS comporte la Valine ce qui

doit induire une différence de charge électrique ou de masse entre les 2 polypeptides, repérable sur

l’électrophorèse.

3-Parents 1 et 2 : génotype identique A//S (ou S//A) car ils produisent les2 types d’Hb

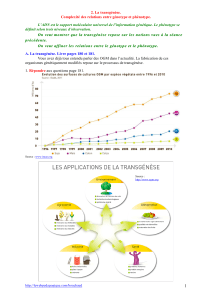

Chapitre 4 : Complexité des relations entre gènes, phénotypes et environnement

Partie 1 : DU GENOTYPE AU PHENOTYPE, RELATIONS AVEC L'ENVIRONNEMENT

Enfant 3 : génotype S//S car il ne produit que HbS mais il est diploïde donc il possède la même version sur

ses 2 chromosomes homologues porteurs du gène responsable de la synthèse de Hb.

4-Les parents sont hétérozygotes car ils possèdent 2 allèles différents du même gène tandis que l’enfant est

homozygote car il ne possède qu’un allèle du gène (en double exemplaire).

5- Les allèles A et S sont codominants à l’échelle moléculaire puisqu’un individu hétérozygote A//S produit

les 2 types d’Hb mais A est dominant et S récessif aux échelles cellulaire et macroscopique puisque

l’individu hétérozygote A//S ne produit que des hématies de forme normale et qu’il est apparemment sain.

6- Le phénotype [sain] à l’échelle macroscopique et cellulaire peut donc être déterminé par 2

génotypes différents: soit par un génotype hétérozygote A//S comme dans le cas des parents de l’exemple

étudié, soit comme c’est plus généralement le cas par le génotype homozygote A//A.

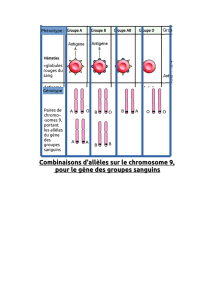

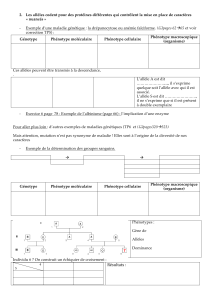

2- Cas des groupes sanguins du système ABO TP6 Voir doc 3

1-On admettra dans un premier temps que les groupes sanguins du système ABO qui correspondent à 4

phénotypes [A] ; [B] ; [AB] et [O] à l’échelle macroscopique (déterminés à l’échelle moléculaire par la

possession ou non des marqueurs glycoprotéiques A ou (et) B ainsi que des enzymes A, B fonctionnelles

ou (et) O non fonctionnelle) sont commandés par un gène situé le chromosome n°9 comportant 3 allèles

A, B et O.

Phénotypes

Echelle macroscopique

Echelle cellulaire Echelle moléculaire

[A]

Hématie avec marqueur A

Enzyme A fonctionnelle

[B]

Hématie avec marqueur B

Enzyme B fonctionnelle

[AB]

Hématie avec marqueur A et

marqueur B

Enzyme A et enzyme B

fonctionnelles

[O]

Hématie dépourvue de marqueur

A ou B

Enzyme O non fonctionnelle

6 génotypes sont possibles : A//A ; A//O ( = O//A); A//B (= B//A) ; B//B ; B//O (= O//B) et O//O.

On en déduit obligatoirement que plusieurs génotypes doivent correspondre à un même phénotype.

2-Les allèles A et B sont codominants à toutes les échelles car ils codent chacun pour une enzyme

fonctionnelle ce qui entraîne la synthèse des 2 types de marqueurs chez un individu hétérozygote.

Par contre l’allèle O est récessif aux différentes échelles car bienqu’il implique la synthèse d’une enzyme O,

celle-ci n’est pas fonctionnelle et ne permet donc pas la synthèse d’un éventuel marqueur O. Donc un individu

hétérozygote A//O ou B//O n’exprimera pas dans son phénotype macroscopique ou cellulaire la possession de

son allèle O.

3-Les phénotypes [A] et [B] correspondent à 2 génotypes possibles :

Phénotypes à l’échelle

macroscopique

Génotypes correspondants

Types d’individus

[A]

A//A

Homozygote

A//O

Hétérozygote

[B]

B//B

Homozygote

B//O

Hétérozygote

[AB]

A//B

Hétérozygote

[O]

O//O

Homozygote

Partie 1 : DU GENOTYPE AU PHENOTYPE, RELATIONS AVEC L'ENVIRONNEMENT

Correspondance entre phénotypes et génotypes pour les groupes sanguins du système ABO

4-Le document suggère que la synthèse de la chaîne glucidique des marqueurs est effectuée en plusieurs

étapes, chacune étant catalysée par une enzyme. On peut alors interpréter l’existence d’individus [O]

possédant pourtant un allèle dominant A ou B voir les 2, en admettant que l’anomalie provient d’un autre gène

par exemple celui codant l’enzyme H qui serait présent chez ces individus uniquement sous forme d’un allèle

codant une enzyme H non fonctionnelle (homozygotes) empêchant ainsi toute synthèse dde marqueur A ou B.

Généralisation

On appelle allèles d’un gène, les différentes versions de ce gène. Ils codent pour les variants de la protéine

(phénotypes alternatifs) correspondant à ce gène. Les allèles proviennent de mutations du gène (=

modifications accidentelles lors de la réplication de la molécule d’ADN comme une substitution ou

remplacement d’un nucléotide par un autre mais aussi perte ou gain de nucléotide(s) ) .

Un individu possédant 2 chromosomes homologues portant les mêmes gènes, il possède 2 allèles pour chacun

de ses gènes. On appelle génotype, la combinaison allélique que possède un individu au niveau de ses gènes.

Un individu est homozygote lorsqu’il possède 2 fois le même allèle dans son génotype tandis qu’il est

hétérozygote s’il possède 2 allèles différents d’un gène.

Deux allèles d’un même gène peuvent être :

. codominants s’ils s’expriment tous les 2 au niveau du phénotype.

. l’un dominant, l’autre récessif, lorsque dans le phénotype, seul l’un des 2 s’exprime.

Par suite de la dominance un même phénotype peut correspondre à deux génotypes différents.

Presque tous les gènes existent dans la population sous la forme de plusieurs allèles = poly allélisme (ex

groupes [A], [B],[AB], [O]) ce qui conduit à des phénotypes divers car les polypeptides codés par ces

multiples allèles peuvent avoir des propriétés différentes.

3- Cas de la couleur de la peau (l’albinisme) : doc p 164 et 179 du livre

Un grand nombre de caractères visibles dépendent en réalité de l’intervention de plusieurs gènes.

Ainsi dans le cas de la chaîne de biosynthèse qui conduit de la ‘acide aminé tyrosine à la mélanine, pigment

sombre responsable de la couleur de la peau, l’intervention de différentes enzymes spécifiques nécessite celle

d’autant de gènes différents. Le phénotype [albinos] peut donc résulter de plusieurs génotypes mettant en jeu

l’un ou l’autre des gènes de la chaîne qui devient défectueux.

De plus d’autres gènes, sans rapport avec la synthèse de mélanine, sont impliqués dans sa migration

nécessaire dans la cellule et leur inactivation conduit donc également à un phénotype [albinos].

La couleur de la peau est donc un exemple de caractère multigénique. (autre exemple groupe [O] si O//O ou

h//h ).Nous venons de voir qu’il existe des caractères déterminés directement par des gènes mais aussi qu’un

même phénotype macroscopique pouvait être déterminé par plusieurs génotypes.Quelle est la part de

l’environnement dans la réalisation du phénotype ?

II) Influence de l’environnement sur la réalisation du phénotype

L’environnement peut influencer la réalisation du phénotype de plusieurs façons :

Schématisation

L’environnement peut modifier le génotype de façon directe ou indirecte :

1- Action directe sur l’ADN: cas des UV qui provoquent des mutations (ex : Xeroderma)

Les UV provoquent des mutations au niveau de l’ADN qui peuvent affecter les gènes qui contrôlent le cycle

cellulaire et provoquer dans certains cas ( gène muté à l’état homozygote) un phénomène de cancérisation

des cellules concernées ( leur division n’étant plus régulée, ces cellules deviennent « immortelles » , forment

des tumeurs malignes et acquièrent la capacité de quitter leur tissu d’origine, formant alors des métastases

).D’autres facteurs de l’environnement sont également des agents mutagènes : rayonnements ionisants, tabac

et de nombreuses substances chimiques ( benzène, acide nitreux, acridine …)

2- Action indirecte par le biais de la sélection naturelle: cas du paludisme/drépanocytose

Partie 1 : DU GENOTYPE AU PHENOTYPE, RELATIONS AVEC L'ENVIRONNEMENT

Dans ce cas l’effet de l’environnement s’observe sur la fréquence des génotypes dans une population : ainsi

dans les régions où sévit le paludisme, on trouve une plus grande fréquence d’individus hétérozygotes A//S

qu’ailleurs ( ce génotype permet aux individus de mieux résister à l’attaque du parasite qui vit dans les

hématies que le génotype homozygote A//A !)

L’environnement peut modifier l’expression des gènes

Bien que chaque cellule de l’organisme possède l’intégralité de l’information génétique, elle n’en exprime

cependant qu’une partie qui varie au cours du temps et qui est responsable des caractéristiques de chaque

cellule (ensemble des protéines synthétisées par exemple). Cette régulation des gènes, dont les mécanismes

sont encore incomplètement connus, est influencée par des facteurs environnementaux physiques ou

chimiques.

Exemples : - Le phénomène du bronzage montre que le rayonnement solaire exerce une influence sur

l’expression des gènes gouvernant la synthèse de la mélanine.

- La température (voir la coloration du lièvre variable p167), des substances chimiques

comme certains pesticides…

L’environnement peut modifier les propriétés des protéines impliquées dans la réalisation du

phénotype

Dans le cas de la drépanocytose, la polymérisation des molécules HbS est favorisée par des facteurs

environnementaux : la faible teneur en oxygène (hypoxie), la déshydratation ou une température élevée.

Ainsi en suivant certaines précautions dans le mode de vie des malades permettent de modérer les effets

néfastes de cette anomalie génétique (voir la coloration du chat siamois p167)

Environnement, mode de vie et prédisposition génétique (la double origine des cancers p168 et 169) se

combinent parfois pour faire passer d’une probabilité (risque) d’apparition d’une maladie à une réalité.

La possession d’un allèle de prédisposition à un caractère (ex cancer du sein) est un facteur de risque mais il

s’agit d’une probabilité et non d’une certitude (la plupart des cancers du sein sont sans antécédents

familiaux). Leur dépistage peut conduire à une surveillance accrue qui permet dans certains cas d’éviter la

maladie ou d’en réduire les effets par un traitement approprié.

L’élaboration d’un caractère intègre le plus souvent de nombreux facteurs génétiques et environnementaux:

on parle d’un phénotype multifactoriel (exemple des maladies cardiovasculaires)

Le diagnostic génétique prénatal peut éviter grâce à l’interruption médicale de grossesse (IMG) la naissance

d’enfant présentant des anomalies graves mais peut aussi poser des problèmes d’éthiques.

BILAN (schéma génotype/phénotype)

Les relations entre gènes, phénotype et environnement sont des relations complexes car outre le fait

que plusieurs allèles ayant des degrés de dominance variés et souvent plusieurs gènes collaborent dans

la réalisation d’un phénotype, l’environnement intervient soit en modifiant directement ou

indirectement le génome ou bien son expression, soit en agissant sur les produits de son expression, c’est

à dire les protéines impliquées dans la réalisation du phénotype.

1

/

4

100%