Anesthésie du patient obèse

ANESTHÉSIE DU PATIENT OBÈSE

J. Faivre, N. Kermarrec, P. Juvin

Service d’Anesthésie et de Réanimation Chirurgicale, Hôpital Beaujon, 110 Boulevard

du Général Leclerc, 92110 Clichy. Email : [email protected].

INTRODUCTION

L’obésité peut se définir grâce à plusieurs indices : poids réel, pourcentage de poids

au-dessus du poids idéal, ou index de masse corporelle (IMC ou Body Mass Index des

anglo-saxons, BMI), exprimé en kg par m2 de taille [1]. L’IMC permet de définir plusieurs

catégories d’obésité : obésité de classe I : IMC entre 30 et 34,9 ; obésité de classe II : IMC en-

tre 35 et 39,9 ; obésité de classe III, souvent appelée obésité morbide : IMC > 40 kg/m2.

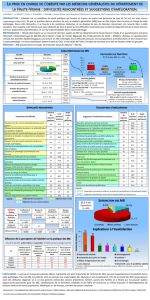

Trois facteurs expliquent le recours de plus en plus important à l’anesthésie chez

les patients obèses. Le premier de ces facteurs est l’augmentation régulière de la popu-

lation souffrant d’obésité. La prévalence de l’obésité atteindrait 15 % de la population

des pays développés, hors Etats-Unis [2]. En France, une enquête publiée fin 2003 par

la SOFRES, l’INSERM et les laboratoires Roche faisait état de 30,3 % des français en

surpoids (25 < IMC < 30) et de 11,3 % souffrant d’obésité. La prévalence de l’obésité

serait identique chez les hommes et les femmes [3]. Le second facteur est le recours

de plus en plus fréquent à la chirurgie pour traiter l’obésité. Même si les conclusions

des études portant sur l’efficacité de la chirurgie de l’obésité font l’objet de quelques

controverses, le National Institute of Health a souligné que la chirurgie était une option

thérapeutique qui devait être envisagée pour des malades présentant une obésité morbide

sévère (IMC > 40 ou > 35 avec 1 facteur de comorbidité), lorsque les méthodes non

chirurgicales s’étaient révélées être un échec [4]. Le troisième facteur est l’augmentation

de l’incidence de certains cancers en cas d’obésité, dont le traitement est chirurgical

(cancers de l’oesophage, du colon, du rectum, du foie, des reins et de la vessie chez

l’homme et la femme, cancers de l’estomac et de la prostate chez l’homme, cancers du

sein, de l’utérus, du col et des ovaires chez la femme) [5]. Pour toutes ces raisons, la

prise en charge de patients obèses devient désormais une éventualité probable dans une

pratique anesthésique généraliste.

1. EVALUATION PRÉOPÉRATOIRE [6]

Comme toute évaluation préopératoire, l’évaluation préopératoire du grand obèse a

pour but de détecter les maladies pouvant interférer avec la prise en charge péri-opératoire,

d’organiser le processus péri-opératoire et d’informer le patient.

MAPAR 2004

190

Les complications de l’obésité sont multiples. Dans une série de 434 patients obèses

consécutifs opérés d’anneau gastrique ou de by-pass, 50 % des patients souffraient de

syndrome d’apnée du sommeil documenté, 44 % de reflux gastro-œsophagien, 41 %

d’hypertension artérielle, 43 % d’insuffisance respiratoire restrictive (Capacité résiduelle

fonctionnelle < 70 % de la valeur théorique), 24 % de diabète, 12 % d’asthme et 2 %

d’angor [7].

Au plan cardiovasculaire, l’hypertension artérielle est donc fréquente, de type

systolo-diastolique. Le risque de maladie coronaire augmenterait avec la prise de poids [8]

et sa détection est d’autant plus difficile que la limitation d’activité liée au surpoids peut

minorer ses manifestations cliniques. L’insuffisance cardiaque est également plus fréquente

en cas d’obésité [9], probablement favorisée par la co-existence de facteurs de risque car-

diovasculaires (diabète, hyperlipidémie). Ces éléments justifient la pratique systématique

d’un électrocardiogramme de repos et d’une radiographie thoracique chez tous les patients

obèses. Les prises médicamenteuses sont également importantes à préciser. En particulier

les prescriptions des inhibiteurs de la capture de la sérotonine comme la fenfluramine

peuvent se compliquer de valvulopathies et d’hypertension artérielle pulmonaire. Celles-

ci sont apparues parfois plusieurs années après une administration qui avait été même

de courte durée [10]. Les patients traités par des amphétaminiques sont particulièrement

exposés à des variations hémodynamiques peropératoires brutales et intenses [11]. Le risque

thrombo-embolique est aussi augmenté chez les patients obèses et justifie la prescription

préopératoire d’anticoagulants [12]. Au plan respiratoire, l’obésité induit des modifica-

tions physiologiques importantes à prendre en compte pour la période péri-opératoire :

diminution de la capacité résiduelle fonctionnelle, de la compliance, augmentation des

résistances des voies aériennes, diminution du rapport PaO2/PAO2 corrélée à la baisse de la

capacité fonctionnelle respiratoire et augmentation du travail respiratoire [13]. L’anesthésie

majore encore ces anomalies avec une réduction supplémentaire de la capacité résiduelle

fonctionnelle [13]. Ces anomalies peuvent conduire à une insuffisance respiratoire de type

essentiellement restrictif [14], même si les symptômes obstructifs de type bronchospastiques

ne sont pas rares (12 % dans notre série citée plus haut). Mais les manifestations cliniques

sont souvent discrètes et peuvent se résumer à une dyspnée dont l’étiologie peut être en fait

mixte (insuffisance cardiaque gauche, insuffisance respiratoire). La pratique systématique

d’épreuves fonctionnelles respiratoires, dont les résultats modifient rarement la prise en

charge du patient, ne se justifie pas [15]. La difficulté de l’intubation trachéale sera également

évaluée lors de la consultation d’anesthésie (voir infra). Le syndrome d’apnée du sommeil

(SAS) et un syndrome d’hypersomnolence diurne sont recherchés par un interrogatoire

orienté. Mais la réalisation systématique d’une polysomnographie nocturne préopératoire

ne se justifie pas non plus car le bénéfice d’un traitement préopératoire du SAS par VS-PEP,

préconisé par certains [16], n’est en fait pas démontré. Le bilan préopératoire sera complété

par la recherche d’autres pathologies associées [1] : métaboliques (diabète, dyslipidémie,

hyperuricémie), rhumatologiques (coxarthrose et gonarthrose qui peuvent limiter la marche

et gêner l’évaluation de la tolérance à l’effort). Notons la fréquence élevée, évaluée à 44 %,

d’un pyrosis [7].

L’examen préopératoire permet également d’évaluer les conditions pratiques de

réalisation de l’anesthésie générale. A ce titre, la consultation d’anesthésie est une

étape structurante dans le processus d’anesthésie, qui permet la planification de l’utili-

sation des moyens à la disposition de l’anesthésiste (voie veineuse centrale, recours au

fibroscope d’intubation, hospitalisation en soins intensifs). Chacun des points cités sera

abordé dans les paragraphes suivants, mais seront en pratique posés dès la consultation

d’anesthésie.

Obésité 191

L’abord veineux périphérique est plus difficile chez le sujet obèse que chez le sujet

mince [17], mais la nécessité de recourir à une voie veineuse centrale au seul motif que

l’accès périphérique serait impossible est exceptionnel (1 cas sur 434 dossiers de pa-

tients opérés de chirurgie bariatrique, observation non publiée), contrairement à ce qui

est régulièrement évoqué dans les revues de la littérature. Lors de la pose d’un cathéter

veineux central, le repérage échographique est probablement souhaitable compte-tenu

de la perte de repères anatomiques habituels [18].

2. INFORMATION DU PATIENT

L’anesthésiste n’a à informer son patient que des risques anesthésiques, et non ceux

dus à l’acte chirurgical. L’information doit porter sur tous les risques, même exceptionnels.

En chirurgie esthétique, la jurisprudence impose au médecin une obligation d’information

« particulièrement rigoureuse » (Chambre Civile de la Cour de Cassation 14 janvier 1992

et Conseil d'Etat 15 mars 1996). Cette obligation renforcée est généralement justifiée

par le fait que l’intervention n’a pas un but thérapeutique et n’est pas urgente. Une telle

situation paraît applicable à la chirurgie esthétique (lipectomies, liposuccions) qui suit

souvent la chirurgie pour amaigrissement.

3. CONSIDÉRATIONS LOGISTIQUES [19] ET POSITION DU PATIENT

Au plan technique et logistique, le matériel doit être adapté au poids du patient. Cette

recommandation concerne en particulier les brassards à tension, les lames de laryngos-

cope et les cathéters. Les tables d’opération habituelles ne sont habituellement garanties

que pour des patients de poids inférieur à 130-135 kg, et doivent donc être adaptées.

Le personnel doit être suffisamment nombreux pour aider le patient à se mouvoir, en

particulier dans la période postopératoire, quand se manifestent les effets résiduels de

l’anesthésie. Les gastroplasties et à moindre degré les interventions de court-circuits

intestinaux se déroulent en position semi-assise, membres inférieurs élevés. Les points

de compression sont particulièrement à craindre dans ces positions non physiologiques,

et nécessitent une particulière attention.

4. PRÉMÉDICATION

Contrairement à ce qui a été longtemps affirmé [20], le résidu gastrique des patients

obèses n’est pas plus important ni plus acide que celui des patients minces [21]. Mais

la fréquence des reflux gastro-œsophagiens [7], l’hyperpression abdominale liée à

l’obésité, les difficultés potentielles d’intubation et parfois l’existence d’un antécédent

de gastroplastie qui a pour effet d’augmenter le risque de régurgitation justifient que la

prémédication comporte l’association d’un anti-acide et de citrate (exemple : cimétidine

effervescente) [6]. Une prémédication à visée anxiolytique peut aussi être prescrite. Il

faut néanmoins éviter les agents pouvant être responsables d’une sédation postopératoire

prolongée, compte-tenu des risques particulièrement élevés d’hypoxémie postopératoire

en cas d’obésité [22]. L’administration préopératoire d’héparine de bas poids moléculaire

est conseillée et sera évoquée plus loin. Une telle injection préopératoire d'héparine doit

néanmoins être évitée si une technique d'anesthésie locorégionale est envisagée.

5. INDUCTION DE L’ANESTHÉSIE GÉNÉRALE, INTUBATION ET

VENTILATION

L’induction doit être précédée d’une préoxygénation de plusieurs minutes car, lors

de l’apnée, les sujets obèses désaturent plus vite que les sujets minces, malgré une déni-

MAPAR 2004

192

trogénation complète [23]. L’induction doit se faire à séquence rapide avec manœuvre

de Sellick et intubation endotrachéale du fait du risque accru d’inhalation bronchique

(voir supra), de la désaturation rapide lors de l’apnée et des difficultés techniques de

ventilation au masque facial particulièrement fréquentes [24].

Les indications de l’intubation trachéale doivent donc être larges. Mais la fréquence

de l’intubation trachéale difficile est plus importante chez les patients obèses que chez

les patients minces, et s’accompagne d’un risque important de désaturation [25]. Elle

est estimée à 15 % des patients [25]. La mise de la tête en extension facilite l’intuba-

tion [26]. La surélévation des épaules, du cou et de la tête au dessus du thorax de façon

à ce qu’une ligne horizontale imaginaire relie le conduit auditif externe et le sternum,

faciliterait également la laryngoscopie [27], et augmenterait le délai d’apparition d’une

désaturation en cas de difficultés d’intubation [28]. Plusieurs revues de la littérature

conseillent de réaliser systématiquement l’intubation des patients obèses de façon vigile,

par fibroscopie. Nous déconseillons une telle attitude qui n’est validée ni par la littérature

ni par notre expérience. Ainsi, dans une étude prospective portant sur 129 patients obèses

consécutifs, aucune fibroscopie ne fut nécessaire pour assurer l’intubation trachéale [25].

De même, dans une étude rétrospective ayant inclus 434 patients obèses opérés de

chirurgie bariatrique, l’intubation a du être réalisée par fibroscopie dans seulement 9

cas. Les seuls critères de prédiction d’intubation difficile rapportés chez les obèses sont

les critères de Mallampati (mais dont la valeur prédictive positive et la spécificité sont

faibles) [25, 29], la taille de la circonférence du cou (risque de 35 % d’intubation difficile

quand la circonférence est supérieure ou égale à 60 cm) [29] et, pour certains, l’existence

d’un SAS [30]. Malheureusement, il n’existe pas de critère précis d’indication de la

fibroscopie. Aussi, lors de toute laryngoscopie, le matériel doit être prêt pour faire face

à une difficulté d’intubation imprévue.

Des alternatives à l’intubation trachéale ont été utilisées mais ont des inconvé-

nients. Ainsi la ventilation au masque facial est difficile en cas d’obésité [24]. Quant

à l’utilisation d’un masque laryngé (masque classique ou Proseal*), elle permet une

ventilation satisfaisante sans distension gastrique [31]. Mais aucune de ces techniques

ne protège les voies aériennes en cas de régurgitation. Notons que le masque laryngé est

une méthode de sauvetage qui permet l’intubation trachéale à travers le masque en cas

de laryngoscopie difficile, même en cas d’obésité morbide [32].

Une fois le patient intubé et ventilé, la position semi-assise [33] et l’application d’une

PEEP permettent d’améliorer les échanges gazeux peropératoire [34]. Ces techniques sont

particulièrement utiles en cas de pneumopéritoine qui est responsable d’une altération de

la compliance pulmonaire et des résistances de voies aériennes, déjà altérées par l’obé-

sité elle-même [35]. L’augmentation du volume courant ne permettrait pas d’améliorer

l’oxygénation [36, 37] même si tous les auteurs ne sont pas d’accord [38]. Pour obtenir

une normocapnie (PaCO2 = 40 mmHg) sous anesthésie générale, il a été évalué qu’il

suffisait de majorer la ventilation minute de 15 % par rapport à celle appliquée à un sujet

mince [35]. Des volumes courants plus importants seraient inutiles [37].

6. ENTRETIEN DE L’ANESTHÉSIE

Chez les patients obèses, les posologies d’anesthésiques généraux et en particu-

lier de propofol doivent être calculées en se référant au poids réel et selon les mêmes

posologies en mg/kg que celles utilisées chez le sujet mince [39]. L’administration

de posologies insuffisantes d’anesthésiques expose au risque d’obtenir un sommeil et

des conditions d’intubation de mauvaise qualité. A l’inverse, des posologies majorées,

adaptées au poids réel, exposent au risque d’hypotension artérielle. Pendant l’entretien de

l’anesthésie, il faut préférer les médicaments de court délai et de courte durée d’action,

Obésité 193

les moins solubles possibles, pour permettre à la fois une modulation hémodynamique

rapide et obtenir un réveil rapide et de bonne qualité en fin d’anesthésie. Le desflurane

est aujourd’hui l’agent qui répond le mieux à ces exigences puisque les patients obèses

anesthésiés avec le desflurane ont un réveil immédiat plus rapide, se meuvent de façon

autonome plus rapidement (et donc participent aux soins post-opératoires immédiats

plus facilement) et présentent moins d’hypoxémies à l’arrivée en salle de réveil que les

patients anesthésiés avec de l’isoflurane ou du propofol [40]. Par rapport au sévoflurane,

le desflurane permettrait une meilleure stabilité hémodynamique et un réveil plus rapide.

La stabilité de la narcose mesurée par l’index bispectral serait néanmoins meilleure avec

le sévoflurane qu’avec le desflurane [41].

L’activité des pseudocholinestérases plasmatiques augmente avec l’IMC. Ceci a pour

conséquence une augmentation des besoins en succinylcholine. Celle-ci doit donc être

administrée chez l’obèse sur la base du poids réel, et non sur la base du poids idéal [22].

C’est probablement aussi le cas pour le mivacurium. Les autres pachycurares sont à

administrer à des posologies rapportées au poids idéal [42]. Le monitorage de la curari-

sation est impératif pour éviter les effets résiduels après extubation.

La cinétique des morphinomimétiques est mal connue chez l’obèse. Les posologies

de fentanyl et d’alfentanil exprimées en µg/kg doivent être réduites par rapport au sujet

mince. Pour le sufentanil, les volumes de distribution exprimés en ml/kg sont identiques

entre les sujets obèses et les sujets minces, mais les clairances d’élimination sont plus

lentes chez les obèses. Aussi a-t-il été suggéré d’administrer une dose de charge initiale

calculée sur le poids réel, puis de réduire ensuite les doses d’entretien en visant plutôt le

poids idéal [43]. Mais en l’absence de données validées, il est assez logique de choisir

plutôt les médicaments les moins liposolubles (alfentanil, rémifentanil), et de calculer les

posologies en se basant initialement sur le poids idéal, puis de les titrer. A ce titre, l’uti-

lisation de rémifentanil permet un réveil immédiat plus rapide que le fentanyl [44].

En fin d’anesthésie, compte tenu des risques d’obstruction des voies aériennes

supérieures, les indications de la décurarisation sont larges et l’extubation s’effectue

lorsque le patient est parfaitement réveillé. Il n’existe aucun argument, ni dans la litté-

rature ni dans notre expérience personnelle, pour maintenir ventilés les patients obèses

dans la période postopératoire.

7. ANESTHÉSIE LOCORÉGIONALE

Les techniques d'anesthésie locorégionale sont utilisables chez le patient obèse. Elles

ont le grand avantage de diminuer les risques d'hypoxémie péri-opératoire, qui sont les

principaux risques de l'anesthésie chez ces patients. Pour les anesthésies médullaires, les

doses totales d'anesthésiques locaux sont les mêmes que chez le sujet mince. L'efficacité

semble cependant plus aléatoire chez les patients obèses que chez les patients minces. De

plus, classiquement, il est conseillé de choisir des espaces inter-épineux plutôt plus bas

situés chez les sujets obèses car, pour une injection au même niveau d'une même quantité

d'anesthésique local, le niveau métamérique obtenu est plus élevé en cas d'obésité. Au plan

technique, il est nécessaire que le matériel soit adapté à la morphologie des patients.

8. PÉRIODE POSTOPÉRATOIRE

Le débat sur l’innocuité des morphiniques chez les patients obèses, surtout s’ils

souffrent d’un SAS, n’est pas tranché. Dans une revue générale, Benumof prend acte

de l’absence de littérature probante et énumère des conseils de bon sens. Il rappelle que

le risque d’obstruction des voies aériennes, documenté dans la période post-opératoire

chez l’obèse, est majoré lors d’une prescription de morphiniques, quelle que soit le mode

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%