douleur chronique et morphiniques : le point en 2013

Douleur chronique et

morphiniques : le point en 2013

Leah Guichard, Valeria Martinez

Service d’anesthésie, Hôpital Raymond Poincaré, Garches 92380 France

Téléphone : 33147107622 ; télécopie : 33147107623 ; E-mail : valeria.mar-

INTRODUCTION

La prescription d’opioïdes pour traiter la douleur a été de tout temps un

sujet de débats passionnés. Historiquement, leur utilisation a balancé entre

la prohibition totale et son utilisation facile récréative. Ce n’est que dans les

années 1970 que la médecine s’est intéressée aux intérêts antalgiques de

cette classe thérapeutique. L’utilisation de morphine devint la norme chez les

patients présentant des douleurs cancéreuses sévères réfractaires aux autres

traitements. Plus récemment, l’utilisation des morphiniques s’est étendue aux

douleurs chroniques non cancéreuses en s’appuyant sur de nombreuses recom-

mandations. Cependant, le retour d’expérience de l’utilisation des morphiniques

aux Etats-Unis est alarmant et relance la controverse sur leur utilisation dans

la douleur chronique non cancéreuse. Le défi de trouver le juste équilibre entre

les bénéfices analgésiques et les aléas secondaires reste donc permanent.

L’apparition sur le marché de nouvelles formes, peut rendre cette tâche difficile.

Ce texte a pour objectif de faire le point sur ces questions et d’aider le médecin

anesthésiste, amené à voir en consultation de plus en plus de patients sous

morphiniques forts au long cours, à connaître les nouveaux enjeux cliniques en

2013, tout en les gérant au mieux en péri-opératoire.

1. L’ALERTE DONNÉE PAR LE BILAN AMÉRICAIN

Aux Etats-Unis, la consommation de morphine a explosé, avec une augmenta-

tion d’un facteur 10 en 20 ans [1]. Cet accroissement, impulsé par un mouvement

médical et politique pour une meilleure prise en charge de la douleur, a permis

de répondre au problème éthique de la douleur intense dans des situations

difficiles. Ce mouvement s’est appuyé sur de nombreuses recommandations

médicales concernant au début la douleur cancéreuse, puis s’élargissant peu

à peu aux douleurs chroniques non cancéreuses. Les opioïdes forts ont alors

bénéficié d’une image de toute puissance. Les messages véhiculés étaient

les suivants : absence de dose maximum, variabilité interindividuelle justifiant

MAPAR 2013

56

l’augmentation des doses jusqu’au soulagement du patient. La prescription de

morphine devint la réponse humaine la plus adaptée à la souffrance physique.

Cette explosion dans la consommation a atteint son maximum dans les années

2005, période correspondant à un marketing agressif de l’industrie pharmaceu-

tique avec l’arrivée de nouvelles molécules sur le marché. La démystification

de la morphine a permis à des milliers de patients douloureux d’accéder plus

facilement à un produit qui reste le plus puissant antalgique, encore inaccessible

à 1/3 de la planète. Néanmoins, cette explosion de la consommation d’opioïdes

dans la société américaine s’est accompagnée parallèlement de l’augmentation

de risques graves : mésusage, détournements, décès [1]. Les chiffres rapportés

par les autorités sanitaires américaines sont édifiants et doivent nous alerter.

En 2007, 28 000 décès sont liés à la consommation de drogues, dont 12 000

causés par des antalgiques opioïdes. En 2009, près de 342 000 consultations

aux urgences correspondaient à des détournements médicaux des opioïdes [2].

En 2010, plus de 35 millions d’américains consommaient des opioïdes en

dehors d’une indication médicale. Ces chiffres nous interpellent sur les risques

d’addiction, largement sous-estimés par les études cliniques, car les patients

à risque étaient justement ceux exclus des études (douleur diffuse complexe,

vulnérabilité psychologique) [3]. L’utilisation récréative, la facilité d’accès aux

médicaments, ainsi qu’un grand nomadisme médical sont les comportements

déviants constatés à l’origine de ces chiffres [1]. Le patient à risque serait

préférentiellement l’homme jeune, vivant en zone rurale, avec une prescription

d’opioïde initialement médicale [4]. Le seuil de 120 mg d’équivalent morphine par

jour et de 90 jours de consommation est considéré à haut risque d’addiction [5].

Les risques de chutes et de fractures sont deux fois plus fréquents à partir de

50 mg d’équivalent morphine par jour chez les patients de plus de 50 ans [6].

Ces données nous interrogent sur nos propres pratiques en France et bien que

tout ne soit pas transposable à notre société, l’expérience américaine nous incite

à une grande vigilance.

2. PLACE DES MORPHINIQUES DANS LES DOULEURS CHRO-

NIQUES NON CANCÉREUSES (DCNC)

Tout d’abord, il faut souligner que l’innocuité des morphiniques au long cours

pour traiter des DCNC n’a jamais été démontrée. En effet, les preuves issues de

la littérature sont fragiles lorsqu’on considère que 3/4 des études sont financées

par l’industrie pharmaceutique, que 90 % des investigateurs ont des conflits

d’intérêt, qu’en moyenne 1/3 des patients abandonne l’étude avant son terme,

que les critères d’inclusions sont loin de refléter la population de DCNC et ,au

contraire, excluent les patients les plus exposés à l’addiction, que les doses

supérieures à 180 mg n’ont jamais été évaluées et qu’aucune des études n’a

une durée de plus de 16 semaines [7].

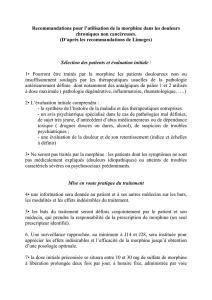

En France, nous disposons à ce jour de deux documents concernant la prescrip-

tion des opioïdes forts dans la douleur non cancéreuse : les recommandations de

Limoges traitant de la prescription de morphinique dans les douleurs chroniques en

rhumatologie [8, 9] et la mise au point de l’AFSSAPS de 2004 qui donne les grandes

lignes directives de la prescription de morphine dans les douleurs chroniques

non cancéreuses [10]. L’objectif de ces deux références n’est pas d’inciter à la

prescription de morphine mais de cadrer son utilisation. On peut distinguer trois

grands types de douleurs chroniques non cancéreuses :

Anesthésie locorégionale - Douleur 57

• La douleur neuropathique.

• La douleur nociceptive représentée essentiellement par les douleurs inflamma-

toires et mécaniques musculo-squelettiques des pathologies rhumatismales.

• Et enfin les douleurs dites dysfonctionnelles telles que la fibromyalgie, le

syndrome du côlon irritable.

2.1. LES PREUVES SCIENTIFIQUES APPORTÉES PAR LES DONNÉES DE LA

LITTÉRATURE

Les bénéfices-risques des morphiniques dans les douleurs non cancéreuses

ont été revus récemment [11].

2.1.1. Dans les Douleurs neuropathiques

La place des opioïdes dans la douleur neuropathique a été reconsidérée

récemment [12]. On retrouve dans la littérature une dizaine d’études contrôlées

de haut niveau de preuve évaluant l’efficacité des opioïdes forts dans la douleur

neuropathique chronique confirmant l’efficacité des opioïdes forts dans plusieurs

étiologies de douleurs neuropathiques telles que la polyneuropathie douloureuse

du diabète, les douleurs post-zostériennes, les douleurs fantômes et les douleurs

centrales. Les méta analyses récentes positionnent d’ailleurs les opioïdes forts en

première position au regard du « number needed to treat » (nombre de patients

nécessaire de traiter pour obtenir un soulagement de 50 % chez un patient) par

rapport aux autres médicaments ayant fait preuve de leur efficacité dans la douleur

neuropathique. Les doses analgésiques sont très variables et semblent être en

moyenne supérieures à celles qui soulagent une douleur nociceptive, entre 15

et 300 mg.j-1 pour la morphine (100 mg.j-1 en moyenne). Les recommandations

nationales et étrangères positionnent les morphiniques forts dans l’algorithme

de la prise en charge en dernière position [13, 14], mais l’efficacité modeste

des traitements spécifiques de la douleur neuropathique [15] fait qu’en pratique

l’indication des morphiniques forts se pose rapidement.

2.1.2. Dans les Douleurs rhumatologiques

L’efficacité antalgique et l’amélioration fonctionnelle d’un traitement par

opioïdes forts ont été montrées dans diverses douleurs rhumatologiques telles

que les lombalgies chroniques, les coxarthroses et les gonarthroses [9]. Les doses

moyennes nécessaires allant de 15 à 300 mg.j-1 (moyenne 80 mg) pour la morphine.

2.1.3. Dans les Douleurs Des pathologies Dysfonctionnelles

Il n’existe aucune preuve scientifique pour l’utilisation des morphiniques dans

les douleurs chroniques des pathologies dites dysfonctionnelles. Les morphi-

niques de palier 3 sont même déconseillés dans les dernières recommandations

de l’EULAR (2007) sur la prise en charge de la fibromyalgie et dans les nouvelles

recommandations de Limoges [9].

2.2. COMMENT LIMITER LES RISQUES DE MÉSUSAGE OU DE DÉPEN-

DANCE LORS D’UNE PRESCRIPTION DE MORPHINIQUES DANS LES

DOULEURS NON CANCÉREUSES ?

La banalisation de la prescription de morphinique est souvent associée au

risque de mésusage ou de dépendance. Nous verrons qu’en fait une prescrip-

tion bien encadrée, dans un contexte d’évaluation de la pathologie, du patient

et des objectifs à atteindre réduit le risque. Dans certains cas, une évaluation

multidisciplinaire peut être nécessaire, et c’est d’ailleurs le rôle des consulta-

MAPAR 2013

58

tions d’évaluation et de traitement de la douleur d’instaurer et de suivre de tels

traitements chez des patients douloureux chroniques.

Les morphiniques forts sont à considérer dans la prise en charge de la douleur

chronique nociceptive et/ou neuropathique seulement après échec des autres

traitements médicamenteux de première intention utilisés aux doses efficaces.

Le traitement par un opioïde fort ne doit pas être considéré comme un traitement

à long terme, mais comme un traitement parmi d’autres pour répondre à un

besoin à un moment donné. Les objectifs du traitement par opioïde sont de

soulager la douleur et d’améliorer la qualité de vie. Ces deux objectifs doivent être

évalués au cours d’une période d’essai. Un contrat moral doit être établi entre le

prescripteur et son patient. Un plan de rechange doit être élaboré avant d’amorcer

cette période d’essai. Les principaux points de ce contrat sont : une information

sur les bénéfices et les effets secondaires du traitement. Le patient doit être

informé que seulement une réduction partielle de 25 à 50 % des douleurs est

attendue [16]. Un objectif raisonnable et clair ou une amélioration fonctionnelle

doit être déterminé en commun par le patient et son médecin et évalué à la fin

d’une période d’essai. En France, quatre opioïdes forts sont disponibles pour la

prise en charge de la douleur chronique intense : la morphine, l’oxycodone, le fen-

tanyl, l’hydromorphone. Les formes de fentanyl à libération rapide transmuqueuses

n’ont pas leur place dans le traitement des douleurs chroniques non cancéreuses,

elles sont d’ailleurs pourvoyeuses d’un fort taux d’addiction. Un seul prescripteur

doit prendre en charge le traitement antalgique du patient. L’efficacité, la tolérance

et l’observance doivent être évaluées à chaque renouvellement d’ordonnance.

Le patient doit être adressé aux spécialistes dans les situations suivantes : la

nécessité d’un avis psychologique en raison de comorbidités psychiatriques

sévères telles qu’une dépression et/ou une anxiété importante ; la nécessité

d’une évaluation pluridisciplinaire et/ou d’un avis d’expert en cas d’antécédents

d’abus médicamenteux, de dépendance, de toxico manie ou de troubles de la

personnalité ; l’échec d’une initiation de traitement par morphiniques à des doses

de 120 mg d’équivalent morphine par jour ; en cas de litiges et/ou de facteurs

socioprofessionnels au premier plan.

3. GESTION DES MORPHINIQUES EN PÉRI-OPÉRATOIRE

Depuis peu, des éléments de preuve s’accumulent en faveur de l’existence

d’une hyperalgésie induite par les morphiniques chez les douloureux chroniques

traités par des morphiniques au long cours [17-19]. Cette hyperalgésie a été

mise en évidence avec des tests de nociception tels que le seuil de tolérance au

chaud et des tests de sommation temporelle avec une stimulation chaude [19]. Il

semblerait que cette hyperalgésie induite par les opioïdes apparaîtrait avec des

faibles doses et très rapidement sur le volontaire sain [20]. Les opioïdes faibles

sont également en cause. Nous avons montré dans un travail mené par notre

équipe la présence d’une hyperalgésie diffuse préopératoire, une douleur et

consommation de morphine plus intense pour une dose moyenne de 40 mg de

sulfate de morphine en préopératoire [21]. Ce point est important, car la prise

d’opioïdes en préopératoire semble être un facteur de risque de douleur aiguë

plus importante et de douleur chronique plus fréquente dans plusieurs modèles

chirurgicaux [19, 22, 23]. Un malade prenant des opioïdes en préopératoire devra

être considéré comme un malade plus vulnérable à la douleur. Nous devons lui

proposer un suivi adapté et l’utilisation large d’anti hyperalgésique est préconisée.

Anesthésie locorégionale - Douleur 59

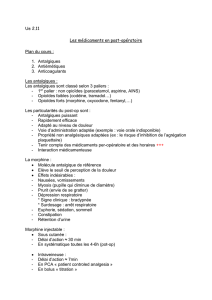

Les opioïdes devront néanmoins être poursuivis. Les recommandations

d’experts de la SFAR 2009 soulignent que la période péri-opératoire n’est pas le

meilleur moment pour envisager un sevrage ou un réajustement thérapeutique

des patients dépendant des opioïdes. En revanche, un tel objectif peut être

envisagé à distance de l’intervention chirurgicale, dans un contexte de stabilité

et lorsque l’intensité douloureuse a significativement diminué. Lors de la prise

en charge des patients traités par des opioïdes, il est recommandé d’administrer

en préopératoire la dose habituelle de morphinique, ou la dose équi-analgésique

d’un autre opioïde. En dehors des situations d’urgence, l’administration d’opioïdes

antagonistes tels que la naloxone ou la naltrexone, d’agonistes partiels ou d’ago-

nistes-antagonistes tels que la nalbuphine, le butorphanol, la buprénorphine et

la pentazocine, doit être évitée chez des patients dépendant des opioïdes car

ils peuvent entraîner un syndrome de sevrage. Un patch de fentanyl ne doit pas

être retiré dans la période péri-opératoire ou alors une substitution par un autre

opioïde est nécessaire. Le sevrage des morphiniques de palier 2 (codéine, dex-

tropropoxyphène, tramadol) peut avoir des conséquences cliniques importantes.

Ils doivent également être poursuivis, voire substitués par un autre opioïde, y

compris du palier supérieur en tenant compte des doses équi-analgésiques [24].

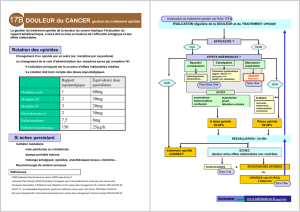

La rotation des opioïdes correspond au remplacement d’un opioïde par un autre

afin d’améliorer la réponse thérapeutique ou de réduire les effets indésirables.

Le nouvel opioïde doit être débuté à une dose qui ne cause ni toxicité ni

abstinence, suffisamment efficace pour que la douleur ne soit pas plus sévère

qu’avant la rotation. La rotation peut être aussi le passage d’une voie à une autre

plus adaptée au patient. Les calculs de conversion peuvent varier d’une source

bibliographique à l’autre et demeurent empiriques (Tableau I). En pratique nous

pouvons retenir : Morphine per os 60 mg = Oxycodone per os 30 mg = Fentanyl

25 µg.h-1 transdermique = Hydromorphone per os 8 mg

Tableau I

Equivalence des opioïdes

Ratio Equivalence de la dose de morphine orale

Codéine 1/6 60 mg de C = 10 mg de morphine

Dihydrocodéine 1/3 60 mg de DC = 20 mg de morphine

Tramadol 1/5 à 1/6 50 à 60 mg de T = 10 mg de morphine

Péthidine 1/5 50 mg de P = 10 mg de morphine

Morphine orale 1

Morphine IV 3 1 mg de morphine IV = 3 mg de morphine orale

Morphine SC ou IM 2

1 mg de morphine SC = 2 mg de morphine orale

Oxycodone orale 2 5 mg d’O = 10 mg de morphine orale

Hydromorphone 7,5 4 mg d’Hydromorphone = 30 mg de morphine

Buprénorphine SL 30 0,2 mg de B = 6 mg de morphine orale

Nalbuphine SC 2

5 mg de Nalbuphine SC = 10 mg de morphine orale

Fentanyl transdermique variable 25 µg.h-1 = 60 mg de morphine environ

6

6

7

7

1

/

7

100%