Eléments de correction de l`ECC n

Sciences économiques et sociales – Fustel de Coulanges – Seconde 6 – 2015/2016

marjorie.galy@wanadoo.fr - http://www.toileses.org

Eléments de correction de l’ECC n°

1) Enoncez 3 éléments distincts prouvant qu’en moyenne, les filles réussissent mieux à l’école que les

garçons. (/3)

En moyenne :

- Le taux de redoublement des filles est inférieur à celui des garçons.

- Les taux de réussite au Brevet et au Baccalauréat sont supérieurs pour les filles.

- Les taux de mention au baccalauréat sont supérieurs pour les filles (y compris en série S).

- Les filles sont plus nombreuses que les garçons à poursuivre des études longues.

- Aux évaluations nationales du primaire, les filles obtiennent toujours de meilleurs scores en français et

des scores légèrement meilleurs et d’autres fois légèrement inférieurs aux garçons en mathématiques,

mais sur la moyenne des 2, les filles l’emportent.

2) À l’aide du jouet de votre choix, montrez comment ce-dernier favorise la bonne entrée dans les

apprentissages scolaires en CP. (/3)

Exemple pertinent : Coloriage, perles, meccano = motricité fine (ou dextérité) -> graphisme/écriture, Kit

parfait chimiste = esprit/curiosité scientifique, goût pour les manipulations expérimentales, Tableau de la

maîtresse = rôle d’élève (calme, écoute, application).

Exemples non pertinents : poupée, poupon qui apprennent à devenir coquette ou mère mais cela n’est

pas en lien avec la bonne entrée dans les apprentissages scolaires du CP.

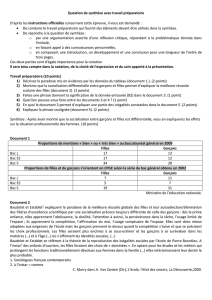

3) Faites une phrase précise et explicite avec une donnée de votre choix afin de montrer que vous

comprenez la lecture de ce document 1. (/2)

En France en 2009, 54% des parents interrogés 3 ans après l’entrée en 6ème de leur fille envisagent pour

elle l’obtention d’un bac général.

4) Comparez les souhaits des parents selon le sexe de l’enfant. Justifiez à l’aide des données pertinentes.

(/2)

Le bac général est davantage envisagé par les parents pour leur fille que pour leur garçon (54% versus

48%). En revanche, si le bac S arrive en tête des souhaits parentaux pour leur fils comme pour leur fille,

45% des parents l’envisagent pour leur fils contre seulement 28% pour leur fille. On observe l’inverse pour

les bac L (et ES), où les parents l’envisagent davantage pour leur fille que pour leur fils : 11% des parents

de fille et seulement 3% des parents de garçon pour le bac L soit presque 4 fois plus.

5) Comment expliquez-vous ces différences ? (/3)

Il semble que les parents tiennent compte de la meilleur réussite scolaire moyenne des filles puisqu’ils les

voient davantage en bac général que les garçons (contraints d’aller en bac pro, considérés comme

scolairement moins exigeant). En revanche, pour les élèves dont les parents envisagent un bac général,

on observe que les parents anticipent beaucoup plus un bac S quand leur enfant est un garçon plutôt

qu’une fille, et 4 fois plus un bac L pour leur fille que pour leur fils comme si :

- A cause du stéréotype du bac S et des matières scientifiques perçues comme « davantage

masculines », les parents voyaient plus « naturellement » leur fils en S que leur fille, bien que la

suprématie scolaire réelle ou supposée du bac S conduise les parents à souhaiter le bas S en

premier vœu pour leur enfant, garçon comme fille.

- Les parents semblent avoir davantage d’ambition scolaire pour leur fils que pour leur fille puisque le

stéréotype veut que le bac S soit considéré comme le bac le plus exigeant et le plus propice pour

accéder à des formations post-bac sélectives débouchant sur des métiers considérés comme

« masculins » comme ingénieur par exemple. C’est comme si les parents, en moyenne et

inconsciemment, anticipaient le futur probable de leur enfant en fonction de son sexe : un garçon

devra occuper une position dominante sur le marché du travail, il doit donc aller en S, pour une fille

cela semble moins fréquemment être une préoccupation des parents, elle peut aller (se contenter ?)

en L.

- à cause du stéréotype du bac L et des matières comme les Lettres ou les Langues perçues

davantage comme « féminines » et débouchant davantage sur des métiers considérés comme

« féminin » (enseignante), les parents sont rares à envisager un bac L pour leur fils (un « bac de

fille » dévirilisant ?).

- Le fait qu’il n’y ait que 20% de garçon en L dissuade les garçons et leurs parents à souhaiter faire un

bac L (influence des pairs).

6) Pourquoi n’y a-t-il que 20% de garçons en série L? (/4) Développez 2 §AEI distincts pour répondre

(connaissances de cours et/ou document 1). Réponses d’élèves

«

Avant tout on peut mettre en cause des différences de socialisation qui pousseront l’enfant à

s’orienter vers différentes matières. En effet, selon qu’un enfant soit une fille ou un garçon, sa socialisation

sera différente et cela aura une grande importance sur la réussite scolaire future. Par exemple, on constate

qu’on apprend en général aux filles des jeux plus calmes, tel que jouer à la poupée ou jouer à la maîtresse

alors qu’on apprendra plutôt aux garçons à jouer à la guerre par exemple. Ayant de ce fait plus appris à être

calmes, les filles pourront se diriger plutôt vers des activités telle la lecture qui présente un avantage pour la

série L. Egalement, on constate des différences au niveau des cadeaux faits par l’entourage : on offrira plus

souvent des jouets « scientifiques », par exemple le kit du parfait chimiste à un garçon qu’à une fille. Il en

résulte que par l’éducation différente, filles et garçons développent des aptitudes et des préférences

différentes ce qui aura des conséquences sur les choix d’orientation : fréquemment S et rarement L pour les

garçons, d’où leur faible présence en série L.

»

«

Il n’y a que 20% de garçons en série L. En effet, non seulement il y a sur-représentation des filles

en bac général (60%), il manque donc des garçons en série générale, par conséquent il y a moins de

garçons que de filles en série L ; mais en plus, des études ont permis de démontrer qu’il s’agit d’une série

sexuée, considérée comme étant « féminine ». Selon les stéréotypes, les matières littéraires telles que le

français, les langues seraient plus faites pour les filles tandis que les matières scientifiques telles que la

physique ou les mathématiques seraient plus faites pour les garçons. Ainsi, plus ou moins consciemment, les

garçons sont plus encouragés par leurs professeurs et leurs parents à aller en série S ou STI. Se produit alors

un phénomène d’auto-réalisation. Par exemple, le stéréotype dit que la série S est une série « masculine »,

les professeurs et autres adultes encouragent inconsciemment davantage les garçons à aimer les sciences et

on valide ainsi le stéréotype initial, car les garçons iront en moyenne plus dans les séries scientifiques que

littéraires.

»

«

Il n’y a que 20% de garçons en série L car les garçons ont été incités, dès leur plus jeune âge, par

mille signaux anodins à aimer les sciences et avoir confiance en eux dans les matières scientifiques

contrairement au filles. En effet, dans les médias (fictions et informations) et les publicités pour les jouets par

exemple, le plus souvent (presque toujours) sont montrés des chercheurs ou experts scientifiques qui sont des

hommes et les jouets qui mettent en scène l’univers scientifique ou technique dans les publicités mettent en

scène, le plus souvent, des garçons plutôt que des filles. Se développent donc des imaginaires distincts chez

les filles et les garçons qui confirment les stéréotypes concernant le genre des disciplines scolaires : les

lettres et langues, donc la série L pour les filles, les mathématiques et la physique, donc la série S pour les

garçons.

»

«

Il n’y a que 20% de garçons en série L car, inconsciemment, les parents, les enseignants et les

élèves adhèrent aux stéréotypes de genre quant aux disciplines scolaires (stéréotype des filles « faites » pour

les Humanités mais moins pour les Sciences). On observe que les adultes attendent et encouragent

davantage les garçons pour qu’ils aiment et réussissent dans les matières scientifiques que les filles. Les

élèves finissent eux-mêmes par intérioriser ces stéréotypes. On observe qu’en moyenne les filles ont moins

confiance en elles que les garçons dans les matières scientifiques (et inversement pour les garçons en

matières littéraires). Par exemple, en fin de seconde, il est courant de constater que des filles avec 13-14 de

moyenne en sciences doutent de leur capacité à réussir en série S alors que des garçons avec 8-9 dans ces

mêmes matières scientifiques n’hésitent pas à demander une première S ! »

« On observe que les attentes des parents en matière d’orientation en bac général sont distinctes

selon le sexe de leur enfant. Ces attentes vont influencer les enfants dans leurs préférences d’orientation en

fin de seconde : 45% des garçons auront perçu l’attente des parents pour la S contre seulement 28% pour

les filles qui, a contrario, auront davantage perçu l’attente parental d’aller en L que les garçons. Ces souhaits

parentaux agissent sur les vœux d’orientation des élèves, conduisant les garçons a très peu envisager ou

souhaiter aller en 1

ère L et inversement pour les filles et la série S comparativement aux garçons

».

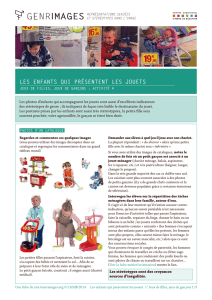

7) Montrez à l’aide du document 2, que la stratégie marketing de l’entreprise LEGO est devenue sexuée.

(/1,5)

La publicité de gauche date des années 1970. On y voit une petite fille souriante avec des nattes et vêtue

d’une salopette en jean et d’un t-shirt et de basquets bleue tenir fièrement dans ces mains une

construction non identifiable en Lego. Cette publicité indique que les Lego sont des jeux de construction

mixtes qui s’adressent autant aux filles qu’aux garçons, insistant sur la créativité que Lego permet de

développer chez les enfants.

La publicité de droite est contemporaine, elle met en scène une boite de Lego clairement destinée aux

filles puisque la thématique est « L’atelier de couture d’Emma » avec un code couleur mauve et rose. On

imagine mal un petit garçon ou des adultes pour faire un cadeau à un garçon choisir cette boite-là !

8) Expliquez comment le marketing sexué participe à la reproduction des stéréotypes de genre. (/1,5)

Comme nous le montre l’évolution des publicités et du marketing Lego, les firmes, pour vendre 2 fois plus

ont fait reculer les jouets mixtes et accru l’offre de jouets sexués c’est-à-dire la proposition d’une version

garçon et d’une version fille distincte (voir par exemple les vélos pour enfant, les Lego, les Playmobil, les

jeux vidéo etc). Ainsi, le choix de jouets différents selon que l’enfant est un garçon ou une fille s’accentue,

distinguant les imaginaires et les jeux des filles et des garçons. Par exemple, aujourd’hui la petite fille ne

joue pas avec les mêmes univers Lego que ceux des garçons alors que c’était le cas dans les années

1970 où Lego ne distinguait pas des « boites garçons » et des « boites filles ».

1

/

3

100%