Acides Aminés et Protéines : Structure, Fonction et Propriétés Biochimiques

Telechargé par

kahina.1hdd

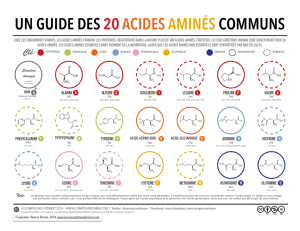

I. Les acides aminés, des entités aux propriétés ionisables

1. Notions des pKa

Les acides aminés sont des molécules amphotères capables de se comporter

comme un acide ou une base en fonction du pH.

Chaque acide aminé possède des groupes ionisables :

o Le groupe carboxyle (-COOH), acide, avec un pKa autour de 2-3.

o Le groupe amine (-NH3+), basique, avec un pKa autour de 9-10.

o Certains acides aminés possèdent des chaînes latérales ionisables,

comme l'acide glutamique ou l'histidine. Par exemple :

Acide glutamique : pKa de la chaîne latérale ≈ 4,1.

Histidine : pKa ≈ 6,0, ce qui la rend active à des pH

physiologiques.

2. Courbe de titration

Une courbe de titration représente l'évolution de la charge nette de l'acide

aminé en fonction du pH.

Points clés :

o Zones tampon : autour des pKa, la courbe est plate, indiquant une

forte résistance au changement de pH.

o Points équivalents : lorsque le groupe carboxyle et le groupe amine

changent de forme ionique. Exemple pour la glycine :

1er plateau : H3N+-CH2-COOH → H3N+-CH2-COO- (pH ≈ 2-3).

2ème plateau : H3N+-CH2-COO- → H2N-CH2-COO- (pH ≈ 9-

10).

3. Point isoélectrique (pI ou pHI)

Le point isoélectrique correspond au pH où l'acide aminé a une charge nette

nulle.

Calcul du pI :

o

o Pour un acide aminé avec une chaîne latérale ionisable, il faut prendre

les deux pKa entourant la neutralité.

II. Les 21ème et 22ème acides aminés standards

1. La Sélénocystéine (Sec, U)

La sélénocystéine est souvent appelée le 21ème acide aminé.

Elle est codée par un codon stop (UGA) lorsqu'un signal spécifique est

présent dans l'ARN messager.

Rôle clé :

o Présente dans des enzymes comme la glutathion peroxydase,

impliquée dans la réduction des peroxydes et la lutte contre le stress

oxydatif.

o Son atome de sélénium est plus réactif que le soufre de la cystéine.

2. La Pyrrolysine (Pyl, O)

La pyrrolysine est le 22ème acide aminé, présente chez certains archaea et

bactéries.

Codée par le codon stop UAG, mais uniquement dans des conditions

spécifiques.

Exemple d'utilisation : enzymes méthanogènes impliquées dans le

métabolisme du méthane.

III. Autres acides aminés non protéinogènes

1. Les AA non constitutifs des protéines

Exemples :

o Ornithine et citrulline : intermédiaires dans le cycle de l'urée.

o GABA (acide γ-aminobutyrique) : neurotransmetteur inhibiteur dans

le système nerveux central.

o Dopa : précurseur de la dopamine.

2. Les AA précurseurs des acides biogènes

Certains acides aminés sont transformés en molécules actives :

o Tryptophane → Sérotonine : neurotransmetteur impliqué dans la

régulation de l'humeur.

o Tyrosine → Adrénaline : hormone du stress et de l'activation.

IV. Structure des protéines

1. Généralités

Les protéines sont des polymères d'acides aminés liés par des liaisons

peptidiques.

Les protéines jouent des rôles variés : enzymes, transporteurs, récepteurs,

etc.

Leur fonction dépend de leur structure tridimensionnelle.

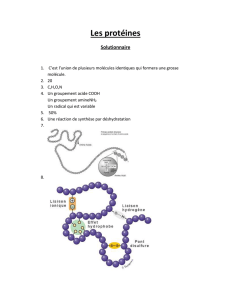

2. Liaisons peptidiques

La liaison peptidique est une liaison covalente formée par une réaction de

condensation entre le groupe carboxyle d’un acide aminé et le groupe amine

d’un autre.

Caractéristiques :

o Plan rigide en raison de la résonance, conférant un caractère partiel de

double liaison.

o Les angles φ et ψ définissent la rotation autour des liaisons.

2.1 Caractéristiques de la liaison peptidique

Longueur moyenne de 1,33 Å.

Les groupes NH et CO sont polaires, favorisant les liaisons hydrogène.

2.2 Diagramme de Ramachandran

Permet de visualiser les combinaisons d’angles φ et ψ possibles pour une

chaîne polypeptidique.

Zones autorisées :

o Hélices α : angles spécifiques permettant des structures en spirale.

o Feuillets β : angles caractéristiques des structures étendues.

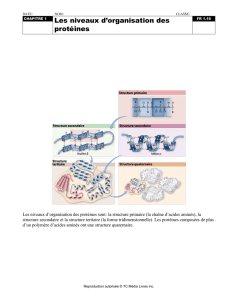

V. Les 4 niveaux architecturaux des protéines

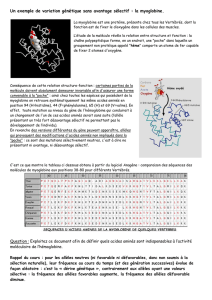

1. Structure primaire

Définition : séquence linéaire d’acides aminés dans une chaîne

polypeptidique, liée par des liaisons peptidiques.

Elle est codée par l’ADN et transcrite en ARN messager.

Importance :

o Détermine directement les niveaux structuraux supérieurs.

o Les mutations dans la séquence peuvent altérer la fonction protéique.

Exemple : l’anémie falciforme, causée par une mutation dans

l’hémoglobine (Glu → Val en position 6).

2. Structure secondaire

Organisation locale régulière de la chaîne polypeptidique stabilisée par des

liaisons hydrogène entre les groupes CO et NH du squelette peptidique.

Les principaux types :

o Hélices α :

Structure en spirale stabilisée par des liaisons hydrogène intra-

chaîne entre un CO d’un résidu et un NH situé quatre résidus

plus loin.

Pas de l’hélice : 5,4 Å, avec 3,6 acides aminés par tour.

Acides aminés préférés : alanine, glutamate. Proline et glycine

sont souvent exclues.

o Feuillets β :

Formés par l’interaction de deux ou plusieurs segments

polypeptidiques adjacents, appelés brins β.

Les brins peuvent être parallèles ou antiparallèles, selon

l’orientation des chaînes polypeptidiques.

Les feuillets β sont stabilisés par des liaisons hydrogène inter-

chaînes.

3. Structure tertiaire

Organisation tridimensionnelle globale d’une chaîne polypeptidique, résultant

de l’interaction entre les chaînes latérales des acides aminés.

Forces impliquées :

o Liaisons hydrogène : entre chaînes latérales polaires ou avec l’eau

environnante.

o Interactions hydrophobes : entre résidus non polaires qui se

regroupent au centre de la protéine.

o Ponts disulfures : liaison covalente formée entre deux cystéines (S-S).

o Interactions ioniques : entre résidus chargés positivement (Lys, Arg)

et négativement (Glu, Asp).

Importance : cette structure confère la fonction spécifique de la protéine

(exemple : site actif des enzymes).

4. Structure quaternaire

Association de plusieurs chaînes polypeptidiques (sous-unités) en un

complexe fonctionnel.

Stabilisation : par les mêmes interactions que la structure tertiaire.

Exemples :

o Hémoglobine : tétramère composé de deux sous-unités α et deux

sous-unités β.

o Immunoglobulines : formées de chaînes lourdes et légères associées

par des ponts disulfures.

Je vais reprendre depuis le début en suivant précisément le plan donné dans votre

cours tout en le développant au maximum avec des détails supplémentaires. Voici la

structure revue et augmentée :

I. Les protéines, 4 niveaux d’architecture

1. La structure quaternaire

1.1. Les protéines globulaires à structure quaternaire

Les protéines globulaires à structure quaternaire sont constituées de plusieurs

chaînes polypeptidiques appelées sous-unités. Ces sous-unités peuvent être

identiques (homomultimères) ou différentes (hétéromultimères).

Les interactions qui stabilisent la structure quaternaire incluent :

Liaisons hydrogène entre chaînes.

Interactions hydrophobes entre régions non polaires des sous-unités.

Liaisons ioniques ou ponts salins entre les groupes chargés.

Ponts disulfures dans certains cas spécifiques.

Un exemple typique est l’hémoglobine, une protéine tétramérique composée de

deux sous-unités α et deux sous-unités β. Cette organisation permet un mécanisme

coopératif essentiel pour le transport de l’oxygène dans le sang. Lorsque l’oxygène

se lie à une sous-unité, cela augmente l’affinité des autres sous-unités pour

l’oxygène, facilitant son transport efficace.

1.2. Les protéines fibreuses à structure quaternaire : exemple des collagènes

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%