Mémoire Implicite et Explicite en Psychologie Cognitive - UE PY0N401T

Telechargé par

juliedrouaine

1

UE PY0N401T

Psychologie cognitive

Responsables Elodie LABEYE & Rui DA SILVA NEVES

Année Universitaire 2021-2022

2

Chapitre 3 – Mémoire implicite, mémoire explicite

Dr. Elodie Labeye

3

Distinction entre mémoire implicite et mémoire

explicite

Serge Nicolas, Professeur de psychologie à l'Université Paris Descartes, nous

explique d’où vient la distinction entre mémoire implicite et explicite : « Graf et Schacter

proposent en 1985 [cette] distinction |…]. Pour eux, « La mémoire implicite transparait

lorsque la performance à une tâche est facilitée en l’absence de souvenir conscient de

l’influence d’un évènement antérieur investigateur, alors que la mémoire explicite exige le

souvenir conscient des évènements préalables » (Nicolas, 1994, p65).

Les tâches expérimentales faisant intervenir la mémoire explicite sont des tâches

classiques de rappel libre, de rappel indicé, ou de reconnaissance. Les tâches exigent le

souvenir conscient des événements préalables.

Les tâches expérimentales faisant intervenir la mémoire implicite en revanche, ne font pas

référence à des évènements préalablement vécus. Il s’agit de tâches qui permettent de

démontrer l’influence de la présentation préalable d’un évènement antérieur.

Dans le chapitre 2 de cette UE nous avons déjà présenté cette distinction et un protocole

expérimental classique qui permet de tester ces deux types d’accès conscient et inconscient

aux information en mémoire. Pour rappel, voici l’expérience typique : « Des sujets lisent

dans un premier temps une liste de mots […]. Lors de la phase test, un premier groupe de

sujets est invité à rappeler les mots de la liste dont le début, les trois premières lettres,

leur est donné. Il s’agit de « rappel indicé », une forme de test que l’on qualifie aujourd’hui

de test de mémoire explicite […]. Pour l’autre groupe, les mêmes indices, les trois

premières lettres d’un mot, sont donnés. Mais les sujets ne sont plus appelés à les

compléter de façon à évoquer les mots vus précédemment. Ils doivent cette fois énoncer

« le premier mot leur venant à l’esprit » commençant par ces lettres. Dans ces conditions,

les productions des sujets se révèlent influencées par leur lecture antérieure : si les trois

lettres présentées peuvent former le début d’un mot de la liste, ce mot tend à être choisi

préférentiellement à d’autres. Ce phénomène est désigné sous le terme de mémoire

implicite (ou encore d’amorçage de répétition). Le point important est que la seule

différence entre les deux tests de mémoire est dans l’intention du sujet : dans un cas, il

récupère intentionnellement le passé, dans l’autre, le passé exerce une influence sur son

comportement, à son insu. » (Besche-Richard, & Perruchet, 2000, p. 7).

Certains auteurs ont argumenté que les participants pouvaient avoir conscience de

l’influence de la première phase sur leur choix lors de la phase test. En d’autres termes,

que les tests implicites ne renvoyaient pas toujours à des contenus mentaux inconscients

lors de la récupération du matériel cible.

Pour répondre à ces critiques « Schacter, Bowers et Booker (1989) ont décidé de

distinguer par un critère d'intentionnalité la mémoire implicite de la mémoire explicite […]

[dans ce cadre] la mémoire explicite renvoie à l'acte intentionnel de récupération d'une

information récemment étudiée: le sujet « pense » délibérément à l'épisode d'étude tout

en recherchant activement l'information cible. Utilisée dans ce sens, la mémoire explicite

renvoie à la manière avec laquelle le processus de récupération est initié, et est synonyme

de souvenir délibéré, intentionnel ou volontaire. Par opposition, la mémoire implicite se

rapporte à la récupération non-intentionnelle du matériel préalablement présenté. Lorsque

Graf et Schacter (1985) disent que la performance à une tâche peut être facilitée « en

l'absence de souvenir conscient » cela veut simplement dire aujourd'hui que la

performance lors du test peut être influencée par l'information récemment acquise quand

le sujet ne s'engage pas intentionnellement dans une recherche rétrospective d'éléments

présentés lors de la tâche d'étude » (Nicolas, 1994, p69).

4

Modèle structural de l’organisation de la mémoire de

Squire (1980)

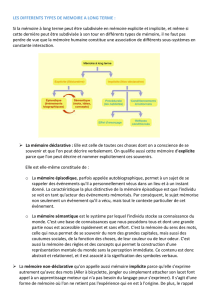

Squire (2004) a développé un modèle d’organisation (Figure 1) de la mémoire qui tient

compte des caractéristiques des informations conservées et de la façon consciente ou

inconsciente dont ces informations sont récupérées. Il oppose ainsi des mémoires

déclaratives et non-déclaratives qui sont équivalentes aux mémoire explicite et implicite

décrites par Graf et Schacter.

Dans son modèle, la mémoire déclarative (ou explicite) correspond au rappel conscient et

volontaire d’informations anciennes qui s’expriment au moyen du langage. Elle est

subdivisée en deux sous-systèmes (définis par le modèle de Tulving (voir chapitre 2 de

cette UE) : la mémoire épisodique et la mémoire sémantique.

La mémoire non-déclarative (ou implicite) correspond à la répercussion inconsciente

d’expériences qui ne sont pas consciemment verbalisées. Cette mémoire est subdivisée en

d’autres sous-systèmes: la mémoire procédurale, la mémoire relevant de l’amorçage, la

mémoire relevant du conditionnement. Nous présentons dans les parties suivantes ces

sous-systèmes. Squire ajoute également un sous-système de mémoire relevant

d’apprentissages dits non associatifs. Il s’agit entre autre de phénomènes d’habituation,

par exemple d’atténuation de la réaction d’un individu à un stimulus qui est présenté de

façon répétitive. Ce dernier sous système ne sera pas détaillé ici.

Figure 1 : Squire, L. R. (2004). Memory systems of the brain: a brief history and current perspective.

Neurobiology of learning and memory, 82(3), 171-177.

5

L’amorçage

Expérience pionnière d’amorçage sémantique

Dans une expérience pionnière menée par Meyer et Schvaneveldt en 1971, les participants

jugent à chaque essai deux séquences de lettres : Les séquences sont présentées

simultanément et les participants doivent appuyer le plus rapidement possible sur la touche

« oui » lorsque les deux séquences constituent des mots, et sur la touche « non » lorsque

l’une des deux séquences est un pseudo mot, ou lorsque les deux séquences sont des

pseudo mots. Lorsque les deux séquences constituent des mots, les mots sont soit

sémantiquement reliés, soit non : « The following test stimuli were used: 48 pairs of

associated words, e.g., BREAD-BUTTER and NURSE-DOCTOR, […]; 48 pairs of unassociated

words, e.g., BREAD-DOCTOR and NURSE-BUTTER, […]; 48 pairs of nonwords; and 96 pairs

involving a word and a nonword » (p.228).

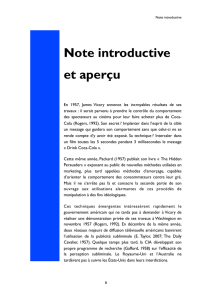

Les résultats de l’expérience de Meyer (Figure 2) montrent que cette tâche de décision

lexicale est influencée par la sémantique des mots. En effet, lorsque les participants doivent

répondre par l’affirmative (c’est-à-dire lorsque les séquences sont toutes les deux des

mots), les réponses sont plus rapides pour des mots associés sémantiquement que pour

des mots non associés.

Que se passe-t-il d’un point de vue cognitif ? Lorsque les séquences apparaissent

simultanément à l'écran, le participant en traite une première. Pour savoir s’il s’agit d’un

mot ou d’un pseudo mot le participant doit essayer d’accéder à la sémantique de la

séquence. S’il y arrive cela veut dire que c’est un mot. Puis il traite la seconde séquence,

et là encore il essaie d’accéder à la sémantique de la séquence. S’il y arrive, il peut alors

appuyer sur le bouton « oui » pour valider le fait que les deux séquences sont des mots.

Les résultats montrent que la réponse du participant est plus rapide lorsque les deux mots

sont reliés sémantiquement plutôt que non reliés. Pour les auteurs, cela est dû au fait que

le premier traitement, qui résulte de l’accès à la sémantique du premier mot, facilite le

second traitement, c’est-à-dire l’accès à la sémantique du second mot. La facilitation du

second traitement induit une réponse au clavier plus rapide. C’est ce que l’on appelle un

amorçage sémantique.

Explications théoriques de l’amorçage sémantique

La théorie de la diffusion d’activation (Collins & Loftus, 1975) présentée dans le chapitre 2

de l’UE, explique facilement le phénomène d’amorçage. Pour les auteurs, la mémoire

sémantique est un réseau de concepts interconnectés, et deux concepts sémantiquement

proches sont reliés de façon directe l’un de l’autre dans le réseau. Lorsqu’un concept est

activé (l’individu a activé le sens du mot) alors une diffusion d’activation à lieu vers les

concepts proches, cette diffusion étant de moins en moins forte plus on s’éloigne du

concept initialement activé. Cette diffusion d’activation permet donc de « pré activer » les

concepts sémantiquement proches. Si l’individu doit traiter l’un de ces concepts « pré-

activés », alors il le traite plus rapidement que s’il n’a pas été pré-activé.

Selon le paradigme de la cognition incarnée et située lui aussi présenté dans le chapitre 2

de l’UE, cette facilitation est également aisément expliquée. Dans cette perspective, les

Figure 2 : Meyer et Schvaneveldt (1971)

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%