Les tumeurs du foie (151)

Corpus Médical – Faculté de Médecine de Grenoble

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/ 1/9

Les tumeurs du foie (151)

Professeur Jean-Pierre ZARSKI

Avril 2003 (Mise à jour Mars 2005)

Pré-Requis :

Clinique : diagnostic des hépatomégalies PCEM2

Résumé :

La principale tumeur maligne du foie est le carcinome hépato cellulaire développé dans

90% des cas sur une cirrhose, le plus souvent d’origine alcoolique ou virale. Le

diagnostic repose sur le taux d’alpha fœto-protéine supérieur à 250 µg/l et l’échographie

abdominale. Le diagnostic est précisé par le scanner hépatique ou l’IRM. Le traitement

peut être local par résection chirurgicale, ou radiofréquence, ou plus générale par lipiodol

radioactif, voire transplantation hépatique. Les principales tumeurs bénignes du foie sont

les hémangiomes touchant 2 à 5% de la population, n’entraînant aucun symptôme et

dont le diagnostic repose sur l’échographie abdominale complétée éventuellement par

l’IRM. Les deux autres tumeurs bénignes sont l’hyperplasie nodulaire focale dont le

diagnostic repose sur l’échographie abdominale complétée par l’IRM hépatique montrant

le pédicule fibro-vasculaire central suffisant au diagnostic, mais pouvant être

éventuellement complété par une biopsie, et l’adénome hépatocytaire favorisé par un

traitement oestrogénique ou une contraception fortement dosée dont le diagnostic repose

sur l’échographie abdominale complétée éventuellement par l’angio scanner. En cas

d’adénome, l’exérèse chirurgicale est indispensable est indiquée alors que l’hyperplasie

nodulaire focale justifie l’abstention thérapeutique.

Mots-clés :

Carcinome hépatocellulaire, angiomes, hyperplasie nodulaire focale, adénome

hépatocytaire.

Références :

• Chapitre 22 : Les tumeurs malignes du foie (225-44) dans HÉPATOLOGIE -

Universités Francophones M. Bourel - Ellipses : Aupelf.

• Chapitre 17 : Les tumeurs malignes du foie. dans Maladies du foie et des voies

biliaires. J.P. Benhamou, S. Herlinger. 4ème édition med science. Flammarion.

Exercices :

1. Introduction

1.1. Connaissances de base

• Clinique des tumeurs du foie

• Anatomopathologie des tumeurs bénignes et malignes du foie

• Virus et cancer

• Marqueurs tumoraux

• Pilule et foie

1.2. Épidémiologie et facteurs de risque

Corpus Médical – Faculté de Médecine de Grenoble

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/ 2/9

1.2.1. Cancers primitifs

1.2.1.1. Carcinome hépatocellulaire (CHC)

• Variations géographiques de prévalence

• Incidence en France : 1 - 5 / an / 100 000

• Variations d'incidence liées à l'infection par les virus VHB et VHC, la

• présence d'une cirrhose, des substances toxiques (Aflatoxine B1)

1.2.1.2. carcinome fibrolamellaire : rare, atteint plutôt la

femme

1.2.1.3. hépatoblastome : enfant, hépatocytes foetaux

1.2.1.4. angiosarcome : thorotrast, chlorure de Vinyle,

stéroïdes androgènes

1.2.2. Cancers secondaires

• carcinomes : colon, bronches, sein, prostate, rein

• endocrines

1.2.3. Tumeurs bénignes

• hémangiomes : prévalence (1 - 2 %), Homme = Femme

• adénome : rare, atteint la femme, contraceptifs oraux ++

• hyperplasie nodulaire focale : rare, Homme = Femme

2. Clinique des tumeurs du foie

2.1. Forme type : CHC

2.1.1. Circonstances de découverte

• douleurs de l'hypochondre droit

• altération de l'état général avec amaigrissement et asthénie

• découverte systématique chez un patient, porteur d'une cirrhose

• décompensation d'une cirrhose sous-jacente

2.1.2. Diagnostic positif

2.1.2.1. Examen clinique

hépatomégalie ± irrégulière, volumineuse, nodulaire, sensible, parfois soufflante

Corpus Médical – Faculté de Médecine de Grenoble

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/ 3/9

2.1.2.2. Examens biologiques

• l'alpha-foeto-protéine : augmentée dans 60 à 95 % des CHC (> 20 ng/ml).

• Taux supérieur ou égal 500 ng/ml spécifiques de CHC

• autres marqueurs peu utiles

2.1.2.3. Examens morphologiques

• L'échotomographie abdominale : méthode plus spécifique que sensible : la lésion

est hypoéchogène, hyperéchogène ou mixte, unique ou multiple à contours nets ou mal

définissables. Les formes les plus fréquentes sont la forme infiltrante isoéchogène, la

forme nodulaire de petite taille hypoéchogène et la forme nodulaire de grande taille

hyperéchogène avec en son sein des zones hypoéchogènes. Ces aspects ne sont pas

spécifiques du CHC. Seule en fait la découverte d'un thrombus porta, visualisable

lorsqu'il atteint les grosses bronches portes permet d'évoquer le diagnostic.

Photo : Echographie d’un CHC :

CHC hétérogène, avec des zones nécrotiques hypoéchogènes

(J.P. Zarski)

• La tomodensitométrie (TDM) réalisée selon le mode hélicoïdal montre avant

injection, une lésion hypodense ou rarement isodense. L'injection met en évidence le

caractère hypervascularisé de la tumeur qui prend rapidement le produit de contraste.

Photo : CHC bifocal en TDM :

A gauche, au temps artériel, important rehaussement de 2 lésions.

A droite, au temps portal, lavage des lésions apparaissant hypodense.

(J.P. Zarski)

Corpus Médical – Faculté de Médecine de Grenoble

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/ 4/9

• L'artériographie avec injection intra-artérielle hépatique d'une émulsion de

lipiodol suivie 15 jours plus tard d'un examen tomodensitométrique. Le lipiodol

injecté par voie artérielle hépatique a comme particularité de se fixer au niveau du

tissu tumoral et d'y rester plusieurs semaines à haute concentration.

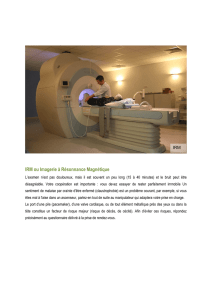

• L'IRM avec injection de ferrites montre des nodules vides de fer.

• L’IRM avec injection de gadolinium est parfois plus sensible pour dépister des CHC

de petite taille et faire le diagnostic différentiel avec nodule de régénération.

• La ponction biopsie échoguidée à l'aiguille fine apporte une certitude diagnostique

dans 60 à 90 % des cas. Elle est indiquée dès qu'un doute persiste quant à la nature de

la tumeur.

2.1.2.4. Difficultés diagnostiques

• Nodules de régénération, dits "trop visibles" sur foie cirrhotique dont on sait qu'ils font

le lit du cancer.

• Formes infiltrantes pour lesquelles l'imagerie peut âtre prise en défaut et qui relèvent

de la biopsie hépatique échoguidée.

Schéma : arbre décisionnel

(J.P. Zarski)

2.2. Diagnostic différentiel

Tumeurs bénignes :

Corpus Médical – Faculté de Médecine de Grenoble

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/ 5/9

2.2.1. Adénome

• femme prenant des contraceptifs

• absence le plus souvent de symptôme

• échographie = lésion hypoéchogène

• scanner = hypodense ou isodense, opacification massive après injection

• traitement = surveillance et exérèse chirurgicale cytodiagnostique

Photo : Adénome en IRM :

Adénome en IRM en pondération T1 sans injection

(J.P. Zarski)

Photo : Adénome en IRM :

après injection de gadolinium au temps artériel : lésion se rehaussant de façon intense au temps artériel

(J.P. Zarski)

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%