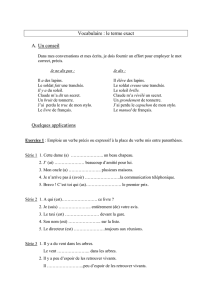

L’esprit du lieu conseil

Sentier de la tranchée de Génelard, document de travail

1

PANNEAUX

D’ACCUEIL

RECTO

• PARKING DU BASSIN (pelouse)

• SUD DU BASSIN

• QUAI DE LA TUILERIE

Titre

Bienvenue à Génelard, sur le canal du Centre en Bourgogne

Sous-titre

Le chemin d'interprétation de la tranchée du canal vous propose la découverte de nos

patrimoines

Illustration

personnage

illustration des publics et de l’environnement du sentier : famille avec poussette et grand-

père, sur le chemin de halage de la tranchée. Faire ressortir le canal et la tranchée (avec

garde-corps)

Texte 1 : titre

Illustrations 1

Plan général

canal.

Indiquer 77 km

de Chalon sur

Saône et 35 km

de Digoin, par le

canal

zoom de localisation sur le canal, de Ciry à

Palinges, avec maison 15 indiquée comme gîte, et

briqueterie

Texte 1

accueil

Entre bassin minier de Blanzy et bocage du Charolais, vous êtes à Génelard, commune de

Saône-et-Loire en Bourgogne. Le village s’est implanté autrefois dans un méandre de la

rivière Bourbince, au niveau d’un gué. Depuis le 18ème siècle, le canal du Centre traverse

Génelard.

A l’écluse de Civry, l’ancienne maison éclusière a été restaurée en hébergement touristique

ouvert à tous les publics pour un séjour de charme au cœur du bocage, au bord du canal et

de la Bourbince.

Vous qui passez ou séjournez ici, en vélo, en bateau, à pied, en voiture,… la halte nautique, le

Centre d’interprétation de la ligne de démarcation et de nombreux commerces et services

vous accueillent.

Texte 2 : titre

Deux circuits de découverte

Texte 2

C'est pour vous raconter son histoire et celles des Hommes qui l'ont nourrie que Génelard

met en lumière ses origines, sa vie.

Partez à la découverte de la ville : vous serez étonnés par la richesse du patrimoine local !

Le circuit du bourg vous présente en détail l’histoire du village, de sa population, de ses

bâtiments, de sa vie économique. Il a été établi par l'association PA.GE (recherche du

Patrimoine Génelardais).

Le chemin d’interprétation de la tranchée du canal vous fait découvrir Génelard, site

industriel sur le canal, dans le bassin minier et la « vallée de la céramique ». Artère de

transport et d’échanges de matières premières, de matériaux et de produits industriels, le

canal a marqué la vie des habitants. Il coupe la commune par sa tranchée, ouvrage d’art et

site extraordinaire que le chemin parcourt.

Illustrations 2

plan zoom sur Génelard

avec les 2 circuits de découverte, la gare (situer

les toilettes), les stations d’interprétation, les

éléments pour l’itinérance

écomusée

CP 322

Encart 1 : titre

Encart 1

Ce sentier a été créé avec le financement de la commune de Génelard, du département de

Saône-et-Loire, de la région Bourgogne, de l’Union Européenne.

Conception : Tourismessor, L’esprit du lieu conseil, commune de Génelard.

Génelard

L’esprit du lieu conseil

Sentier de la tranchée de Génelard, document de travail

2

Remerciements à la Communauté le Creusot Montceau et son écomusée, au Musée du canal

d’Ecuisses, à VNF, à PA.GE, au Territoire Centre Saône et Loire, à F. Sidot, T. Bonnot, JC Notet,

F. Prêtre.

Illustrations encart 1

logos commune, CG 71, CRB, FEADER, LEADER, Union Européenne

Encart 2 : titre

Pour votre itinérance

Encart 2

Voir si on ne met ces

informations que sur

le plan, ou si on met

le texte aussi

Vous trouverez à Génelard

- Des bateaux électriques à disposition des hôtes du gîte

- La gare SNCF

- L’EuroVelo 6 Atlantique - Mer Noire

- Le Tour de Bourgogne à vélo

- La véloroute Montchanin - Paray

- La halte nautique

- Une station de vidange des camping-cars

Illustrations encart

Picto DD

Encart 3

Voir au dos le sentier d’interprétation de la tranchée

Illustrations encart 3

Picto pour aller voir l’autre face

Mots

Eau * Terre * Pierre * Grès * Calcaire * Argile * Fer * Charbon * Bois

Ne pas oublier

Traductions anglaises et QR code vers traductions allemande et néerlandaise

PANNEAUX

D’ACCUEIL

VERSO

• PARKING DU BASSIN (pelouse)

• SUD DU BASSIN

• QUAI DE LA TUILERIE

Titre

CHEMIN D’INTERPRETATION DE LA TRANCHEE DU CANAL

Illustration

personnage

Accueil par les personnages des 7 stations

Nous allons vous guider sur nos lieux favoris, vous raconter leur destinée

Texte 1 : titre

Un canal pour la jonction des mers

Illustrations 1

Le canal du Centre dans le réseau de

transport fluvial français actuel.

Faire ressortir la jonction des mers

Panonceau maison éclusière 15

(éventuellement selon place)

Texte 1

La Loire et la Saône, voies de transport de marchandises importantes, ont été à la fin du 18e

siècle reliées entre elles par la construction du canal « du Charolais », d'abord renommé « de

Saône-et-Loire » puis « du Centre ». De Digoin dans le bassin versant Atlantique à Chalon-sur-

Saône, ville du bassin de la Méditerranée, le canal relie ainsi les deux mers. Avec le canal de

Bourgogne (achevé en 1832) il participe au rêve ancien d'une triple jonction des mers, via la

Saône, la Loire et le Rhin. Ainsi les marchandises peuvent circuler à l’abri des dangers de la

mer : tempêtes, récifs, caps, guerre, pirates…

Il est dit « à bief de partage » : c‘est un canal qui sert à passer d’un bassin versant à un autre

et traverse par conséquent un point haut de partage des eaux. La difficulté pour le

fonctionnement d’un tel canal est son alimentation en eau au point le plus haut.

Encart : Bief : tronçon de canal entre deux écluses.

L’esprit du lieu conseil

Sentier de la tranchée de Génelard, document de travail

3

Bief de partage : sur le tronçon le plus élevé en altitude, on croise la ligne de partage des

eaux entre les deux bassins versants. De chaque côté les écluses sont numérotées avec la

mention « Méditerranée » ou « Océan ».

A Génelard, on passe les écluses n° 15, 16 et 17 Océan.

Texte 2 : titre

Une voie d’eau qui irrigue l’économie locale

Texte 2

« A l’origine chemin privilégié pour l’expédition des matières premières locales : vin, céréales,

foin, bois, pierres, charbons, et aussi pour les produits des forges, la voie d’eau va devenir le

vecteur du développement industriel, avec l’installation d’usines diverses à ses alentours. »

D’après Le canal du Centre, un équipement durable. Publication de l’écomusée Creusot-Montceau.

Partez à la découverte de ce chemin d’eau qui circule au fond d’une tranchée spectaculaire et

qui a porté tant de productions de Génelard !

Illustrations 2

Plan EN GRAND : le sentier de la tranchée.

Mention de la rampe non accessible PMR.

Balisage, stations, …

Flèches différentes pour le parcours selon la

localisation de ce panneau d’accueil (pour

bien suivre les côtés aller / retour)

Vous êtes ici : 3 pastilles différentes sur les

3 exemplaires de panneau d’accueil

Encart 1 : titre

Infos pratiques

Encart 1

Voir si on ne met ces

informations que sur

le plan, ou si on met

le texte aussi

Le sentier se parcourt en suivant bien les indications « parcours aller 1 » et « parcours

retour 2 » : l’aller se fait côté est du canal (= côté quartier de La Colonie, platanes, verger), le

retour côté ouest (= côté bourg ancien et chemin de fer) par la partie boisée au sommet du

talus de la tranchée.

Distance : 2 kilomètres

Tranquillité : majeure partie du sentier réservée aux piétons

Difficultés et accessibilité aux personnes à mobilité réduite : une rampe plus pentue peut

être contournée en prévoyant un aller-retour sur chaque berge.

Balisage :

Illustrations encart 1

Balisage

Mots

Transport fluvial * Matériaux * Tranchée * Ouvrage d’art * Promenade * Histoire * Industrie

* Nature * Patrimoine

Ne pas oublier

Traductions anglaises et QR code vers traductions allemande et néerlandaise

Station 1

LE PORT

DES PAVES

DE PARIS

2 «LONGUES-VUES »

Ou autre dispositif

Bassin de la halte nautique

Sur la terrasse

Dimensions

à définir en fonction du type de mobilier

Illustrations

longue-vue

1

Visée vers la passerelle de la Bourbince.

Wagonnets « Decauville » transportant minerai de fer, pierres calcaires, chaux, venant de La

Beugnette. Tractés par équidés.

Cabane atelier à gauche, pas de pelouse. Rivière et passerelle, voie ferrée au fond

http://ruedeslumieres.morkitu.org/apprendre/transport_pierre/voie_etroite/index_voie.html

L’esprit du lieu conseil

Sentier de la tranchée de Génelard, document de travail

4

Illustrations

longue-vue

2

Visée dans la direction de Paris : scène de pose de pavés dans une rue de Paris.

La Tour Eiffel en fond pour identifier Paris.

Eventuellement péniche chargée de pavés à côté

Paveurs en plein travail (Paris 1898). De nos jours la technique de

pose des pavés est toujours la même. Le pavé est posé sur un lit de

sable. A l'aide d'un marteau à paver le pavé est à la fois aligné et mis

à niveau. Observer l'habillement des ouvriers...

(Source de la photo : BNF)

http://www.amicale-

vauvenargues.net/fichiers_pages/arts_&_metiers/n_cartes_post_ca

dres.htm

tout expliqué et illustré sur :

http://www.attelage-patrimoine.com/article-les-revetements-de-la-

chaussee-a-paris-2-les-paves-de-gres-66221713.html

Station 1

LE PORT DES PAVES

DE PARIS

PANNEAU 1

Bassin de la halte nautique

Sur la terrasse

Titre

LE PORT DES PAVES DE PARIS

Les pierres

Sous-titre

Au temps des pavés, de Génelard à Paris

Illustration

personnage

Un Allemand qui contrôlait le passage de la ligne de démarcation, au poste du pont

Je contrôle tous les passages sur le pont, entre la zone libre et la zone occupée. Ausweis !

(PA.GE a des ausweis d’époque)

Texte 1 : titre

Une intense activité

Texte 1

Imaginez-vous… nous sommes en 1930… le transport de marchandises est intense sur le

canal, 30 à 40 bateaux passent les écluses chaque jour. Ports et quais de chargement publics

ou privés sont nombreux au long du canal, en particulier à Génelard où quantité de

marchandises doivent être chargées. Le canal et son bassin y ont entraîné la croissance des

activités économiques : mines de fer, carrières de pierres, tuileries, usines de mécanique, de

métallurgie.

Les dimensions de ce bassin témoignent de l’importance de l’activité : les bateaux peuvent y

attendre leur tour pour utiliser les quais ou pour passer l’écluse.

Autour du port, on trouve les services nécessaires : chantier de construction et de réparation

des bateaux, bistrots ! L’ambiance est bruyante et animée, et les quais bien encombrés !

Texte 2 : titre

Des pavés dans les bateaux

L’esprit du lieu conseil

Sentier de la tranchée de Génelard, document de travail

5

Texte 2

Le plus important trafic est celui des pavés des carrières de Sylla et Baron vers la région

parisienne. Extraits et taillés à une dizaine de kilomètres au sud-est d’ici, les pavés de grès

sont apportés par charrettes et stockés en tas sur « le Quai des Pavés de Paris » puis chargés

sur des péniches pour rejoindre Paris en 20 jours, via la Loire et les canaux de Briare et du

Loing.

Le quart des pavés de Paris a été chargé ici !

Savez-vous à quelle heure s’arrêtent les hommes qui chargent les pavés ? … quand la

première brouette verse dans le canal… car cela montre que la dose limite d’alcool est

dépassée…

Regardez vers Paris dans la longue-vue, la pose de ces pavés.

Encart 2

La Carrière de Sylla à Martigny-le-Comte exploitait du grès du Trias (qui date de 225 millions

d’années).

Elle a abrité un maquis durant la seconde guerre mondiale.

Les stocks de déchets de taille des pavés ont été ré exploités et concassés pour construire la

Route Centre Europe Atlantique.

Illustrations 2

Carrière de Sylla aujourd’hui

Photo(s) à choisir (VM)

photo ancienne

du quai des

pavés (archives

71), entre 1907

et 1918

ou à voir sur

retrophoto

Texte 3 : titre

Les pierres de Génelard

Texte 3

La géologie locale très complexe présente des zones calcaires exploitées en plusieurs

carrières. On en extrait des « pierres bleues » pour la construction et des matériaux pour

empierrer les chemins ou fabriquer de la chaux. La chaux est produite sur place comme à

« La Beugnette » à 500 mètres d’ici, ou à Blanzy dans de grands fours à chaux alimentés via le

canal.

Quatre lignes de transport par petit train à voie étroite démontable de type « Decauville »

relient des sites d’extraction au canal en traversant si besoin la rivière ou la voie ferrée (si les

voies et le matériel ont disparu, les terrassements et ouvrages d’art se retrouvent sur le

terrain) ; ainsi à côté du Port des Pavés, la passerelle sur la Bourbince a été bâtie pour une

telle voie, qui passe aussi sous la voie ferrée en venant de La Beugnette et de «Le Minerai »

(mine de fer).

Regardez vers La Beugnette dans la longue-vue, les wagonnets qui apportent le calcaire au

quai.

Illustrations 3

Plan des lignes à voie

étroite à Génelard

écomusée

B862

carrière

Beugnette

et voie

étroite

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%