Syndrome d’apnées obstructives du sommeil et maladies cardiovasculaires M

M

I S E A U P O I N T

L

a responsabilité des troubles du sommeil, et en parti-

culier du syndrome d’apnées du sommeil (SAS), est

de plus en plus clairement établie dans la genèse des

principales pathologies cardiovasculaires (hypertension artérielle,

maladie coronaire, accidents vasculaires cérébraux) et de cer-

tains troubles du rythme. Le phénomène physiopathologique de

base est la stimulation répétée du système nerveux sympathique,

qui induit des perturbations hémodynamiques et neurohormo-

nales dans une période où le système cardiovasculaire devrait

être dans une phase de repos relatif. Cela pose de nombreux pro-

blèmes pour le cardiologue : intégration d’un nouveau facteur de

risque dans un paysage déjà très chargé, interaction des troubles

du sommeil avec la plupart des facteurs de risque cardiovascu-

laire, familiarisation avec le dépistage et la physiopathologie dans

un domaine jusqu’alors négligé tant la relation entre cœur et eff o r t

était forte.

CŒUR ET SOMMEIL NORMAL

Le passage de l’état de veille au sommeil à ondes lentes s’ac-

compagne de changements respiratoires et cardiovasculaires

importants. D’un point de vue respiratoire, on observe une baisse

de la ventilation et une augmentation de la pCO

2

.

D’un point de vue neurovégétatif, le tonus du système nerveux

parasympathique s’accroît, tandis que l’activité du système sym-

pathique diminue, ce qui se traduit, sur le plan cardiovasculaire,

par une baisse de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle,

du débit cardiaque et des résistances systémiques. Le cœur entre

dans une phase de repos relatif, avec baisse des contraintes et

“monotonie” des paramètres cardiovasculaires.

Au cours du passage au sommeil paradoxal, le système sympa-

thique est de nouveau activé, et les paramètres cardiovasculaires

retournent à un régime proche de celui de l’état de veille. Cette

phase de sommeil ne représente en général que 25 % de la durée

de sommeil chez l’homme, et le sommeil représente donc, glo-

balement et physiologiquement, un état de repos relatif pour le

système cardiovasculaire.

Diverses anomalies peuvent troubler cette phase de repos : sti-

muli externes telles certaines nuisances sonores, stimuli endo-

gènes tels les mouvements périodiques des jambes du sommeil,

le hoquet chronique, etc. ; mais le syndrome d’apnées du

sommeil représente la cause de loin la plus fréquente risquant

d’affecter cette phase de repos cardiovasculaire.

SYNDROME D’APNÉES DU SOMMEIL

Une apnée est définie comme une suppression du flux aérien

naso-buccal d’au moins 10 secondes, une hypopnée comme une

diminution du flux respiratoire de plus de 50 % ; elles sont accom-

pagnées d’un micro-éveil ou d’une baisse de la saturation en oxy-

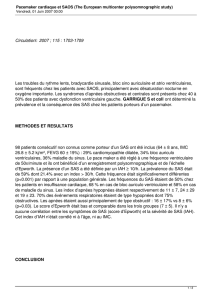

gène du sang d’au moins 4 % (figure 1).

La Lettre du Cardiologue - n° 378 - octobre 2004

31

Syndrome d’apnées obstructives

du sommeil et maladies cardiovasculaires

Obstructive sleep apnea and cardiovascular diseases

* Service de cardiologie, hôpital Ambroise-Paré, Boulogne.

** Service d’explorations fonctionnelles, hôpital Ambroise-Paré, Boulogne.

Le SAS entraîne une hyperactivité nocturne du système

nerveux sympathique et une augmentation de la variabi-

lité tensionnelle.

Les grandes études épidémiologiques publiées en 2000

ont démontré que le SAS était un facteur causal d’hyper-

tension artérielle.

De nombreux arguments font du SAS un facteur de

risque autonome de maladie coronaire.

Le SAS doit être évoqué devant toute HTAou maladie

coronaire résistante ou mal corrigée par le traitement.

Le traitement précoce du SAS permet d’espérer une pré-

vention des complication cardiovasculaires.

Mots-clés : Risque - Hypertension - Maladie coronaire.

K e y w o r d s : Risk - Hypertension - Coro n a ry art e ry disease.

P o i n t s f o r t s

R. Pillière*, A. Foucher**

La Lettre du Cardiologue - n° 378 - octobre 2004

32

Une apnée obstructive est définie comme un arrêt des flux aériens

avec persistance des efforts thoraco-abdominaux, qui luttent en

général contre un obstacle mécanique.

Au contraire, dans une apnée centrale, ces efforts sont abolis, en

général par un trouble de la commande centrale, par exemple au

cours de pathologies neurologiques ou dans l’insuffisance car-

diaque.

L’index d’apnées-hypopnées (IAH) est défini comme la somme des

apnées et hypopnées, divisée par le nombre d’heures de sommeil.

Dans l’étude épidémiologique de référence de la cohorte du Wis-

consin (1), le SAS est défini comme l’association d’une hyper-

somnolence diurne et de l’existence de plus de cinq événements

respiratoires par heure de sommeil.

Le syndrome de résistance des voies aériennes supérieures est

défini comme la survenue de limitations du débit inspiratoire

avec augmentation des efforts thoraco-abdominaux sans apnées

ni baisse de la SaO

2

(2).

MÉCANISMES DES APNÉES OBSTRUCTIVES

La respiration normale au cours du sommeil est un équilibre fra-

gile, car elle met en jeu une filière oropharyngée molle mainte-

nue ouverte par les muscles dilatateurs du pharynx.

L’inspiration crée une dépression intrathoracique qui tend à col-

laber les voies aériennes supérieures. L’ouverture est maintenue

grâce à l’activité des muscles dilatateurs du pharynx (génioglosse,

hypoglosse...). Différents facteurs peuvent compromettre cet équi-

libre au cours du sommeil et aboutir à une résistance à l’écoule-

ment de l’air, voire à une obstruction de la filière oropharyngée :

•facteurs physiologiques : le sommeil entraîne une baisse du

tonus des muscles dilatateurs du pharynx ;

•facteurs anatomiques : épaississement des tissus pharyngés

graisseux (obésité), œdémateux (hypothyroïdie), ou inflamma-

toire (tabagisme), macroglossie, hypertrophie amygdalienne,

rétrognatie, obstruction nasale ou des choanes ;

M

I S E A U P O I N T

Figure 1. Enregistrement polysomnographique de 240 secondes chez un patient hypertendu de 65 ans. De haut en bas : courbes d’EEG, de saturation arté -

rielle en oxygène, de flux aérien nasal, des efforts thoraciques, des efforts abdominaux, et de pression artérielle par photopléthysmographie digitale.

La Lettre du Cardiologue - n° 378 - octobre 2004

33

M

I S E A U P O I N T

•facteurs fonctionnels : prise d’alcool ou de benzodiazépines,

dette de sommeil chronique, qui est un facteur d’hypotonie des

muscles du pharynx et d’autoaggravation dans le SAS.

PHYSIOPATHOLOGIE DES APNÉES

On peut distinguer des effets aigus immédiats hémodynamiques

et neurovégétatifs et des effets chroniques biologiques et méta-

boliques.

Au cours de l’apnée, on observe une baisse de la PaO

2

et une élé-

vation de la pCO

2

.Au cours d’une apnée obstructive, les efforts

ventilatoires inefficaces provoquent une diminution de la pression

intrathoracique sous l’effet de la contraction diaphragmatique à

glotte fermée. Cela augmente la différence entre les pressions intra-

et extracardiaques et provoque également une augmentation du

retour veineux, entraînant une distension du ventricule droit, ce

qui se traduit par un septum paradoxal.

On observe une baisse du débit cardiaque et une baisse de la pres-

sion artérielle au cours de la première partie de l’apnée, puis une

remontée progressive (due à la mise en jeu du système nerveux

sympathique [SNS] sous l’effet de l’hypoxie). La reprise inspira-

toire est un phénomène violent sur le plan cardiovasculaire, car

elle s’accompagne d’une activation du SNS et d’un pic tensionnel

lié à la brutale augmentation des résistances périphériques d’ori-

gine sympathique. Les variations de rythme et de pression sur-

viennent habituellement entre 5 et 7 secondes après la fin de

l’apnée. Ces pics atteignent couramment 40 mmHg, et parfois 60

à 80 mmHg sur une durée de développement de 10 à 15 secondes.

Ces pics sont mal détectés par les moyens classiques (holter ten-

sionnel) et ne peuvent être enregistrés et quantifiés que par enre-

gistrement continu, par exemple, par photopléthysmographie d’im-

pédance digitale (figures 2 et 3). Nous avons proposé d’exprimer

cette variabilité tensionnelle en utilisant un chiffre simple : l’écart-

type des variations tensionnelles instantanées (3). Cet écart-type

est augmenté dans le SAS et corrigé par le traitement efficace des

apnées par ventilation en pression positive continue (PPC). Le pic

de pression est concomitant d’un micro-éveil cortical.

Les effets chroniques du SAS sont nombreux : augmentation de

l’activité sympathique diurne, stress oxydatif entraînant des réac-

tions endocrines inflammatoires et immunitaires, déficit de la

vasodilatation NO-dépendante, augmentation de la sécrétion

d’endothéline, hyperagrégabilité plaquettaire, élévation de la

concentration matinale en fibrinogène plasmatique. Sur le plan

métabolique, le SAS perturbe le métabolisme lipidique et gluci-

dique et provoque une insulinorésistance et une leptinorésistance.

Ainsi, au cours du suivi de la cohorte du Wisconsin, le risque de

diabète augmente chez les sujets ayant un IAH supérieur à 15.

Ces facteurs expliquent le rôle athérogène potentiel du SAS.

ÉPIDÉMIOLOGIE DU SAS

La cohorte du Wisconsin, portant sur une population de personnes

de 30 à 60 ans en activité professionnelle et en bonne santé, a

montré que 24 % des hommes et 9 % des femmes ont au moins

cinq événements respiratoires par heure de sommeil, ce taux pas-

sant à respectivement 15 % et 5 % pour un seuil de 10. L’asso-

ciation à une hypersomnolence diurne, qui définit le SAS, est

présente chez 2 % des femmes et 4 % des hommes.

CLINIQUE DU SAS

Les symptômes du SAS sont en premier lieu en rapport avec les

micro-éveils répétitifs, non ressentis par le patient, qui fragmen-

tent le sommeil et sont responsables d’une asthénie matinale,

d’une hypersomnie diurne et d’endormissements inopinés. Il n’y

a cependant pas toujours de concordance entre la sévérité du SAS

et la fatigue, qui est un symptôme parfois difficile à apprécier.

Des sueurs nocturnes en rapport avec les pics d’hypercapnie, une

polyurie due à une hypersécrétion d’hormone antidiurétique sous

l’effet des pics de pression auriculaire et parfois des céphalées

matinales sont des signes cliniques témoignant en général d’un

SAS sévère. Le ronflement intense est un signe fréquent mais

non spécifique. La constatation d’apnées par l’entourage est un

motif fréquent de consultation et un élément du diagnostic. La

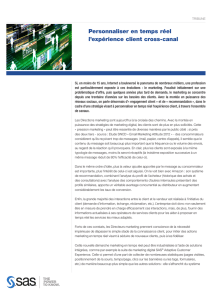

Figure 2. Enregistrement de la pression artérielle systolique par photo -

pléthysmographie digitale. chez un patient apnéique, montrant une tren -

taine de pics de pression artérielle systolique allant jusqu’à 80 mmHg

d’amplitude, sur une durée de 18 minutes.

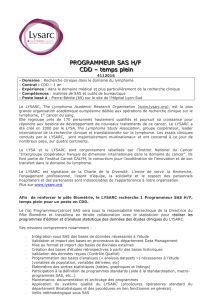

Figure 3. Enregistrement de la pression artérielle systolique par photo -

pléthysmographie digitale chez le même patient, au cours de la même

nuit, après mise en route de la PPC.

La Lettre du Cardiologue - n° 378 - octobre 2004

34

M

I S E A U P O I N T

recherche d’une cause favorisant la survenue d’apnées est impor-

tante. Un excès pondéral s’observe dans 70 à 75 % des cas, mais

il n’est pas rare de diagnostiquer des cas de SAS chez des patients

jeunes et minces. Une cause anatomique d’obstruction ORL est

alors en général présente.

Dans les formes majeures de SAS, on peut observer des

troubles de la vigilance, des troubles du caractère et de la

mémoire, une perte de la libido, un état dépressif, une poly-

globulie, voir, dans des cas exceptionnels, une insuff i s a n c e

ventriculaire droite.

EFFETS CARDIOVASCULAIRES DU SAS

Les pathologies favorisées par le syndrome d’apnées obstruc-

tives du sommeil sont l’hypertension artérielle, la maladie coro-

naire, les troubles du rythme supraventriculaires et les accidents

vasculaires cérébraux. Il faut bien distinguer ces apnées obs-

tructives des apnées centrales, qui sont la conséquence de l’in-

suffisance cardiaque (50 à 80 % selon la sévérité des tableaux),

par baisse de la sensibilité des récepteurs au CO

2

. Chez les

patients ayant une cardiopathie sévère, il est fréquent d’avoir un

mélange d’apnées obstructives et d’apnées centrales, les causes

et les conséquences se mélangeant, par exemple chez un patient

hypertendu coronarien devenu insuffisant cardiaque. Dans cet

article, nous nous limiterons volontairement aux conséquences

des apnées obstructives.

SAS ET HYPERTENSION ARTÉRIELLE

L’hypertension artérielle est une affection très répandue dans la

population, mais un facteur causal n’est retrouvé que dans 5 à

15 % des cas. Plusieurs études ont montré une prévalence de 30

à 50 % du SAS chez les patients hypertendus.

La responsabilité du SAS dans le développement de l’HTA a

longtemps été controversée en raison des facteurs confondants,

dont le principal est l’obésité.

La cohorte du Wisconsin a montré que, pour un index d’apnées-

hypopnées de 15, le risque relatif d’avoir une hypertension arté-

rielle à l’entrée dans l’étude était de 1,75, et qu’il passait à 3,07

en cas de SAS sévère.

L’an 2000 a apporté des preuves très solides sur un lien de cau-

salité entre SAS et HTA(4-6). Les données de la cohorte du Wis-

consin (4) ont montré que, 4 ans après l’entrée dans l’étude, le

risque de développer une HTAétait multiplié par 2,03 pour les

index compris entre 5 et 15, et qu’il passait à 2,89 pour les index

supérieurs à 15, après ajustement pour l’âge, le sexe, l’index de

masse corporelle, la consommation de tabac et celle d’alcool. On

a donc observé une association dose-réponse : plus le SAS est

sévère, plus le risque de développer une HTA est grand.

Les résultats publiés par Lavie (5) ont apporté un argument sup-

plémentaire en montrant chez 2 6 7 7 patients qu’il existait une

relation linéaire entre IAH et HTA. On peut retenir comme chiff r e

simple que toute augmentation d’un événement par heure de som-

meil augmente de 1 % le risque relatif d’HTA. Ce risque devient

supérieur à 2 chez les patients ayant un SAS sévère.

L’étude transversale publiée par Nieto ( 6 ) , à partir de la S l e e p

Heart Health Study,a porté sur 6 132 sujets issus de six cohortes

américaines de suivi cardiovasculaire ( A t h e ro s c l e r osis Health

Study, Framingham, Heart Study, Strong Heart Study, New York

Hypertension Cohorts, Tucson Epidemiologic Study) et explorés

par polysomnographie complète à domicile. Elle a montré une

association indépendante entre hypertension artérielle et SAS.

Dans cette étude, la prévalence de l’HTAaugmentait avec l’IAH

de façon linéaire, comme dans les deux précédents travaux.

L’an 2000 a ainsi apporté la preuve du risque de développer une

hypertension artérielle en cas de syndrome d’apnées du sommeil.

Sur le plan physiopathologique, c’est l’action du système ner-

veux sympathique répétée qui joue le rôle prépondérant en pro-

voquant une réactivité anormale des résistances artériolaires sys-

témiques, et une stimulation du système rénine-angiotensine. À

long terme, certains effets peuvent devenir irréversibles par des

mécanismes de fibrose artériolaire, expliquant ainsi l’absence de

réversibilité de certaines hypertensions artérielles évoluées mal-

gré le traitement du SAS.

Sur le plan thérapeutique, le traitement du SAS supprime les pics

de pression postapnéiques (3). Des études récentes bien contrô-

lées montrent une réduction significative des chiffres tensionnels

diurnes sous traitement efficace par PPC, alors que le placebo

constitué par une PPC à pression infrathérapeutique diminue de

moitié l’index d’apnées, sans modifier les chiffres tensionnels ( 7 ) .

Dans la pratique quotidienne, il est important d’évoquer un SAS

en cas d’hypertension artérielle résistant au traitement, et d’hy-

pertrophie ventriculaire gauche sans HTAdiurne. On peut espé-

rer que la correction précoce des apnées (CPAP) constitue un

véritable traitement préventif de certaines HTA. Récemment, une

étude a montré l’efficacité de la CPA P sur la prévention de la pré-

éclampsie en cas d’HTA gravidique (8).

SAS ET MALADIE CORONAIRE

Le grand nombre de facteurs de risque coronaire “classiques”

(hypercholestérolémie, HTA, tabagisme, hérédité, diabète, etc.)

rend difficile la mise en évidence d’un nouveau facteur de risque

indépendant. Cette difficulté est accentuée par les relations com-

plexes qui existent entre le SAS et les autres facteurs de risque

cardiovasculaire. Le surpoids est un facteur de risque commun.

Le SAS est une cause d’HTA. Il est responsable de troubles du

métabolisme glucidique et lipidique. Le tabagisme est un facteur

favorisant du SAS par l’intermédiaire d’une inflammation des

voies aériennes supérieures, mais l’arrêt du tabagisme entraîne

fréquemment une prise de poids, qui peut elle-même entraîner

une aggravation du SAS.

La prévalence du SAS chez les patients coronariens est pourtant

remarquablement constante dans la grande majorité des études,

comprise entre 30 et 37 % (9).

Dans la cohorte du Wisconsin (1), le risque relatif d’avoir une

maladie coronaire s’accroît avec l’IAH, passant de 1,2 pour les

index de 2 à 15 à 3 pour les index supérieurs à 30.

Sur le plan biologique et métabolique, le SAS favorise de nom-

breux facteurs de risque cardiovasculaire, en général par l’inter-

médiaire de la stimulation du système nerveux sympathique :

La Lettre du Cardiologue - n° 378 - octobre 2004

35

M

I S E A U P O I N T

troubles du métabolisme glucidique avec insulinorésistance,

troubles du métabolisme lipidique, élévation des taux d’homo-

cystéine, abaissement des taux de monoxyde d’azote, activation

de la prolifération des cellules musculaires lisses.

Les pics tensionnels paroxystiques et répétés à l’origine d’une

“hypervariabilité” de la pression artérielle pourraient jouer un rôle

mécanique favorisant la fissuration de la plaque athéroscléreuse.

Dans l’étude transversale de la Sleep Heart Health Study,le SAS

a été identifié comme un facteur indépendant de maladie coro-

naire, avec cependant un odds-ratio modeste à 1,27.

L’effet du traitement du SAS sur la maladie coronaire est diffi-

cile à déterminer. Deux études “historiques” publiées en 1988

mettaient en évidence une baisse de la mortalité, essentiellement

cardiovasculaire, après traitement du SAS (10, 11). Les études

longitudinales récentes confirment ces données (12-14). L’idéal

serait de réaliser une étude randomisée dans une population de

coronariens traités ou non pour un SAS. Une telle étude serait

critiquable sur le plan éthique, car ne pas traiter une pathologie

du sommeil avec hypersomnie engagerait la responsabilité du

médecin.

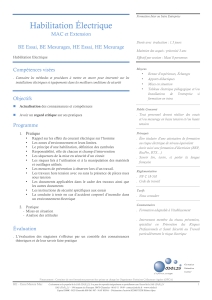

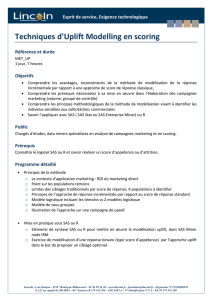

Nous avons effectué une étude d’intervention en comparant

54 coronariens ayant un SAS, dont 25 étaient traités, en général

par CPAP, et 29 non traités. Après un suivi moyen de 5 ans, nous

avons constaté une diminution significative du nombre d’événe-

ments cardiovasculaires majeurs chez les patients traités pour

leur SAS (figure 4) (15).

En pratique quotidienne, il paraît important d’évoquer un SAS

chez les patients ayant une maladie coronaire particulièrement

évolutive ou mal expliquée par les facteurs de risque cardiovas-

culaire classiques. Dans notre expérience, la recherche et le trai-

tement d’une obstruction nasale chez des coronariens jeunes

paraissent intéressants.

SAS ET TROUBLES DU RYTHME

Les troubles favorisés par le SAS sont l’arythmie complète par

fibrillation auriculaire et le flutter, qui sont favorisés par l’asso-

ciation de l’hypoxie et de la stimulation adrénergique.

Récemment, un article paru dans Circulation (16) a montré une

diminution du risque de rechute après cardioversion pour aryth-

mie chez les patients qui bénéficiaient d’un traitement du SAS

par CPA P, 82 % de récidive chez les 27 patients non traités contre

42 % chez les 12 patients traités. Même si le nombre de patients

dans cette étude est faible, cette piste physiopathologique paraît

intéressante à explorer.

TRAITEMENT DU SAS

Le traitement de référence reste en 2004 l’utilisation de la pres-

sion positive nocturne décrite par Sullivan en 1981, et qui consiste

à empêcher les voies aériennes supérieures de se collaber en main-

tenant une pression positive grâce à un masque. De nombreuses

améliorations techniques (masques adaptés, humidification,

miniaturisation des appareils, diminution du bruit, équipes de

maintenance, etc.) ont considérablement amélioré la tolérance de

ce traitement par les patients.

De nombreuses études ont montré que la correction du SAS

entraînait une suppression immédiate de ses effets aigus : pics

d’activation sympathique, pics de pression artérielle et hypoxie.

Plus récemment, plusieurs travaux ont montré une correction des

perturbations chroniques entraînées par le SAS et pouvant inter-

agir avec le système cardiovasculaire (17) :

–réduction de l’activité sympathique diurne au long cours après

traitement par CPAP ;

–diminution des niveaux de CRP, fibrinogène, interleukine 6 ;

– normalisation de l’oxydation des LDL ;

– normalisation de l’activation des neutrophiles et monocytes.

Les effets sur les pathologies cardiovasculaires sont encore

incomplètement démontrés, mais une amélioration de l’hyper-

tension artérielle a été mise en évidence dans plusieurs études.

Dans la maladie coronaire, des études sur de plus grandes popu-

lations paraissent indispensables pour l’avenir.

D’un point de vue économique plus général, il faut retenir une

étude canadienne qui a montré une diminution des journées

d’hospitalisation chez des patients traités par CPAP (18).

CONCLUSION

La responsabilité du SAS est impliquée dans la genèse et l’aggra-

vation de la plupart des pathologies cardiaques. On pourrait inté-

grer le SAS dans un cadre plus global de stimulation anormale du

système nerveux sympathique au cours du sommeil. Le cardio-

logue du XXI

e

siècle a un rôle important à jouer dans le dépistage

et la prise en charge des pathologies du sommeil, en particulier

dans l’hypertension artérielle et la maladie coronaire. Une prise

en compte précoce et multidisciplinaire peut laisser espérer une

meilleure prise en charge de ces pathologies, permettant en outre

une amélioration de la qualité de vie des patients.

Figure 4. Courbe de Kaplan-Meier de suivi chez des patients coronariens

apnéiques selon qu’ils sont traités ou non (15).

6

6

1

/

6

100%