Lire l'article complet

La Lettre du Cardiologue - n° 359 - novembre 2002

27

n France, 1 % de la population (600 000 patients envi-

ron) reçoit des antivitamines K (AVK), dans deux tiers

des cas pour une cardiopathie (fibrillation auriculaire,

valvulopathie, infarctus du myocarde) et dans un tiers des cas

pour une maladie thromboembolique veineuse. Quatre-vingt-dix

pour cent des traitements anticoagulants sont surveillés par le

médecin généraliste.

Les anticoagulants oraux sont aujourd’hui de plus en plus utili-

sés, car leurs indications augmentent et concernent essentielle-

ment les sujets âgés, dont l’espérance de vie s’allonge (1)

(tableau I). Ainsi, dans le cas de la fibrillation auriculaire (FA),

qui s’accroît régulièrement avec l’âge pour toucher près de 10 %

des sujets de plus de 80 ans, les anticoagulants permettent de

réduire de deux tiers les accidents thromboemboliques artériels,

notamment cérébraux, en prévention primaire et secondaire (2).

C’est également le cas de la pathologie veineuse thromboembo-

lique, dans laquelle l’âge représente le principal facteur de risque

acquis, l’incidence annuelle passant de 1/10 000 avant 40 ans à

1/1 000 après 75 ans (3) ; les anticoagulants y sont utilisés en trai-

tement curatif et en prévention du risque de récidive, lequel

dépend de l’existence ou non de facteurs de risque thromboem-

boliques veineux identifiés et de la durée du traitement anticoa-

gulant (4) (tableau II).

LES RISQUES LIÉS AUX TRAITEMENTS

ANTICOAGULANTS

Par crainte essentiellement du risque hémorragique potentiel, les

AVK restent insuffisamment prescrits en regard des indications,

sans que soit pris en compte le bénéfice potentiel en termes de

réduction d’événements thromboemboliques (5).

Le risque lié aux traitements anticoagulants peut se concevoir à

deux niveaux : efficacité insuffisante et risque hémorragique.

Le risque hémorragique et ses facteurs

Le risque hémorragique d’un traitement anticoagulant est le plus

redouté, en particulier le risque d’hémorragie majeure ou fatale.

Ce risque est apprécié de façon variable selon la définition adop-

tée et le profil de risque des patients inclus dans les études (6).

La plupart des auteurs distinguent hémorragies mineures et

hémorragies majeures, définies comme fatales ou mettant en jeu

le pronostic vital (hémorragies cérébrales ou rétropéritonéales),

MISE AU POINT

Comment réduire le risque

lié aux anticoagulants ?

●I. Mahé, A.S. Grenard, J.F. Bergmann*

*Service de médecine A, hôpital Lariboisière, 75475 Paris Cedex 10.

E

Tableau I. Indications des AVK et INR cible, d’après (1).

Indications INR cible

Prophylaxie de thrombose veineuse profonde

(chirurgie à haut risque)

Traitement de thrombose veineuse profonde

Traitement d’embolie pulmonaire

Prévention d’embolies systémiques 2-3

Valves cardiaques

Cardiopathie valvulaire

Fibrillation auriculaire

Prothèse cardiaque mécanique 2,5-3,5

Valve mécanique aortique à ailettes 2-3

Tableau II. Récurrences thromboemboliques après un premier épisode de

thrombose veineuse profonde selon le contexte de survenue et la durée du traite-

ment par anticoagulants oraux (4).

Nombre Durées Récurrences

Études

de patients

Contexte de traitement Suivi (%)

comparées

Schulman 887 1er épisode 6 sem./6 mois 2 ans

18,1 vs 9,5

1995 (20) OR = 2,1

p < 0,001

Kearon 162 1er épisode 3 mois/2 ans 10 mois 27,4 vs 1,3

1999 (21) idiopathique p < 0,001

Schulman 227 Récidive 6 mois/indéfinie 4 ans

20,7 vs 2,6

1997 (22) RR = 8

p < 0,001

Agnelli

267 Idiopathique 3 mois/12 mois 3 ans

À 12 mois : 8 vs 0,7

2001 (23) (p = 0,003)

À 3 ans : 15,8 vs 15,7

(p = NS)

ou associées à une chute définie d’hémoglobine nécessitant la

transfusion d’une quantité définie de culots globulaires ou une

hospitalisation (6). Les complications hémorragiques majeures

surviennent chez 2 à 5/100 patients par année de traitement et

sont fatales chez 0,1 à 0,7/100 patients par année de traitement

(7).Toutefois, dans des essais évaluant les anticoagulants dans la

FA, l’incidence annuelle de saignements majeurs chez les patients

avec un INR cible entre 2 et 3 a été d’environ 1,3 % versus 1 %

dans le groupe placebo (5), mais les sujets inclus dans ces études

étaient a priori exempts de facteurs de risque hémorragique et

bénéficiaient d’une surveillance rapprochée.

En France, une enquête du Réseau national de pharmacovigilance

a été réalisée en 1997, un jour donné, dans un échantillon repré-

sentatif d’hôpitaux publics, afin d’estimer la prévalence des réac-

tions secondaires liées aux médicaments : elle a révélé que les

AVK motivaient 13 % du nombre total des hospitalisations pour

effet iatrogénique et que plus de 17 000 patients par an étaient

hospitalisés pour un accident hémorragique lié aux AVK (8).

Le risque hémorragique lié au traitement par AVK dépend essen-

tiellement de l’intensité du traitement, de sa durée, des carac-

téristiques du patient et des associations médicamenteuses

(aspirine notamment).

L’intensité du traitement anticoagulant est le principal déter-

minant du risque d’hémorragie cérébrale, indépendamment de

l’indication de l’anticoagulation ; ce risque augmente dès que

l’INR dépasse 3, et plus encore au-delà de 4, en particulier chez

les sujets de plus de 75 ans (5, 6). Le meilleur rapport réduction

d’événements thromboemboliques/risque hémorragique s’ob-

serve pour un INR entre 2 et 3, que ce soit chez les patients en

FA chronique (9) ou chez ceux atteints d’une pathologie veineuse

thromboembolique (10) (tableau I).

L’incidence d’accidents hémorragiques majeurs dépend aussi lar-

gement de la durée du traitement anticoagulant ; elle semble

plus importante au début du traitement : 3 % pendant le premier

mois, puis 0,8 % par mois pendant la première année, puis 0,3 %

par mois ensuite (11).

Les caractéristiques du patient (âge ≥75 ans, antécédent de

saignement digestif, hypertension traitée, pathologie cérébro-

vasculaire, cardiopathie sévère, insuffisance rénale, néoplasie)

sont susceptibles de majorer le risque hémorragique des AVK.

L’âge ≥75 ans est un facteur de risque hémorragique discuté, car

il est difficile de le distinguer de celui lié aux pathologies asso-

ciées, plus fréquentes à cet âge. Le risque d’hémorragie cérébrale

semble cependant majoré chez le sujet âgé, surtout de plus de

75 ans, quand l’INR dépasse la zone thérapeutique (5). Si, selon

certains auteurs, une prise en charge rapprochée du traitement

anticoagulant (clinique d’anticoagulation par exemple) pourrait

permettre de ramener le risque hémorragique des sujets âgés au

niveau de celui des sujets plus jeunes (12, 13), d’autres ne sont

pas de cet avis et considèrent tous les sujets âgés comme étant à

risque hémorragique élevé (14). Dans tous les cas, un sujet âgé

présentant une indication aux AVK et un rapport bénéfice/risque

a priori favorable doit être impérativement surveillé de manière

rapprochée.

Enfin, l’association d’AVK à des anti-inflammatoires non sté-

roïdiens, et surtout l’aspirine en raison de sa durée d’action pro-

longée, majore le risque hémorragique des AVK par inhibition

de la fonction plaquettaire, ces traitements pouvant par ailleurs

générer des érosions ou ulcérations gastriques à l’origine de

saignements digestifs (1).

Manque d’efficacité du traitement anticoagulant

En partie, au moins, à cause de la crainte d’accidents hémorra-

giques et de la prescription de posologies suboptimales qui en

découlent, les anticoagulants ne permettent pas d’éviter toutes les

récidives thromboemboliques veineuses (4)(tableau II) ni de pré-

venir tous les accidents thromboemboliques liés à la FA (4).Ainsi,

l’analyse des résultats des essais de prévention par les anticoa-

gulants dans la FA chronique montre que les AVK permettent de

réduire le taux annuel d’accidents vasculaires cérébraux de 4,5 %

à 1,5 % en prévention primaire (réduction de risque relatif : 68 %,

nombre nécessaire de sujets à traiter pendant un an pour éviter

un événement : 32) et de 12 % à 4 % en prévention secondaire

(réduction de risque relatif : 66 %, nombre nécessaire de sujets à

traiter pendant un an pour éviter un événement : 13) (2). C’est

pourquoi de nouvelles voies thérapeutiques ont été developpées.

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LIMITER

LE RISQUE DES ANTICOAGULANTS

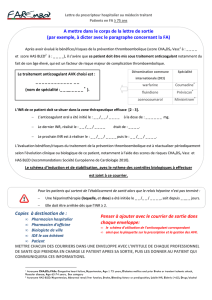

La campagne d’information de l’AFSSAPS

sur le bon usage des AVK

Devant l’ampleur du risque hémorragique du traitement anticoa-

gulant, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de

santé (AFSSAPS) a lancé une campagne d’information sur le bon

usage des AVK qui a débuté en janvier 2001. Elle est destinée à

tous les acteurs concernés : patients, spécialistes, médecins géné-

ralistes, paramédicaux (infirmières, biologistes, pharmaciens),

CNAM, industriels. Une conférence pour la presse profession-

nelle a été tenue, dont le contenu est disponible sur le site Inter-

net de l’AFSSAPS (www.afssaps.sante.fr).

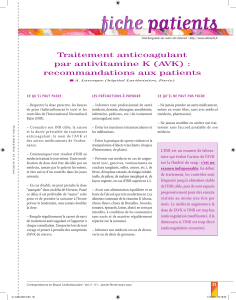

La notice d’information destinée aux patients a été particulière-

ment développée et a mis l’accent sur la nécessité de la sur-

veillance de l’INR et sur le risque des associations médicamen-

teuses et de l’automédication. Une information grand public

figure également sur le site Internet de l’AFSSAPS.

L’ensemble des médecins (cardiologues, angiologues, généra-

listes, biologistes) et des pharmaciens a reçu un courrier de mise

au point sur les AVK. Ils disposent également des mentions légales

à travers un schéma d’AMM commun à cette classe et d’une fiche

de transparence, notamment sur les messages essentiels suivants :

iatrogénicité, respect des indications et évaluation du rapport

bénéfice/risque, contrôle mensuel de l’INR, interactions médi-

camenteuses et alimentaires, information et éducation du patient.

L’impact de cette campagne sera évalué par trois enquêtes épi-

démiologiques réalisées avec le Réseau national de pharmaco-

vigilance avant et après la mise en place de ces mesures.

La première vise à déterminer le niveau des INR et la fréquence

des INR non adaptés ainsi que la périodicité de leurs mesures en

fonction des résultats précédents (en phase d’équilibration ou de

La Lettre du Cardiologue - n° 359 - novembre 2002

28

MISE AU POINT

.../...

suivi). Elle sera menée auprès de laboratoires d’analyse médicale

privés et publics par un questionnaire soumis à un échantillon

représentatif.

La deuxième, effectuée auprès des pharmaciens, concerne la

compréhension par les patients de l’indication et de la surveillance

de leur traitement, au moyen d’un questionnaire remis à chacun

des 5 premiers patients se présentant avec une ordonnance d’AVK.

La troisième a pour objectif de mesurer l’incidence des hospi-

talisations pour accident vasculaire cérébral hémorragique dans

les services de neurochirurgie, et se fera sur 3 000 entrants (le

nombre annuel d’entrées dans ces services est estimé à 90 000).

L’expérience des cliniques d’anticoagulation

Pour tenter de réduire le risque d’accidents iatrogéniques liés aux

anticoagulants, le concept de clinique d’anticoagulation (CAC)

a été développé, aux Pays-Bas, puis en Italie.

Les CAC ont trois objectifs principaux : l’éducation du patient,

une aide à l’équilibration et à la surveillance du traitement anti-

coagulant assistée par informatique, une fonction de conseil en

cas de situations plus complexes, comme la survenue d’une patho-

logie intercurrente ou d’une complication liée au traitement. Leur

fonctionnement repose sur une équipe associant des médecins,

des biologistes et une infirmière (figure).

Les données de la littérature, qui ne fournissent que des analyses

rétrospectives d’études cas-contrôles ou descriptives, ne permet-

tent pas une évaluation exacte de l’effet de ces CAC. Malgré ces

limites, les résultats semblent très encourageants. Ainsi, dans une

enquête prospective conduite par la Fédération italienne des CAC,

le nombre des accidents hémorragiques majeurs sous AVK a été

estimé à 1,1 pour 100 patients-années (15), alors qu’il était de 4,9

pour 100 patients-années dans une méta-analyse portant sur des

études rétrospectives (7).

Les CAC permettent aussi de réduire les accidents thrombotiques,

liés le plus souvent à un traitement insuffisant. En comparant une

série de 271 patients porteurs de valves cardiaques suivis dans

une CAC à 271 patients ayant une prise en charge traditionnelle,

Cortelazzo a montré que l’incidence des accidents hémorragiques

majeurs, mais aussi des accidents thrombotiques, était significa-

tivement inférieure chez les patients suivis dans les CAC : 1,0 %

versus 4,7 % et 0,6 % versus 6,6 % respectivement (16).La dimi-

nution du nombre des hospitalisations pour accidents thrombo-

tiques et hémorragiques pourrait donc avoir un impact écono-

mique favorable (6).

Alors que les CAC se sont largement développées dans certains

pays voisins, la seule expérience française est celle de Toulouse,

même si d’autres projets sont actuellement en cours et pourraient

prochainement voir le jour.

Intérêt de l’autosurveillance du traitement

anticoagulant

L’autosurveillance du traitement anticoagulant, voire l’adapta-

tion des doses par les patients eux-mêmes grâce à un appareil uti-

lisable à domicile, pourrait également permettre une surveillance

plus régulière et rapprochée des INR (5),limiter le risque de varia-

bilité des mesures liée à la technique utilisée selon les labora-

toires et impliquer davantage le patient dans son traitement, ce

qui améliore souvent sa compliance. Cependant, ces méthodes,

qui nécessitent une compréhension, une adhésion et une partici-

pation importantes au traitement ne sont pas utilisables chez tous

les patients.

Des études ont montré qu’il n’y avait aucune différence entre

l’INR des patients se surveillant seuls et celui des patients suivis

dans leur laboratoire habituel, et que les sujets pratiquant l’auto-

surveillance passaient significativement plus de temps dans la

zone d’INR cible que ceux suivis dans des CAC (6).

Pour élargir l’idée de la prise en charge du traitement anticoagu-

lant par les patients eux-mêmes, il est concevable que les patients

mesurant leur INR puissent adapter par la suite la posologie

d’AVK. Cette méthode permettrait d’obtenir plus longtemps

l’INR cible, avec moins de modifications de dose et en laissant

présager moins de complications hémorragiques (6).

VERS DE NOUVELLES VOIES THÉRAPEUTIQUES

Pour améliorer le rapport bénéfice/risque des anticoagulants en

traitement curatif et préventif des pathologies thrombotiques arté-

rielles et veineuses, de nouvelles stratégies thérapeutiques ont été

développées (17-19). Elles se sont essentiellement axées

sur trois cibles privilégiées : la thrombine, le facteur Xa et le

complexe facteur tissulaire/VII activé.

L’avenir peut donc laisser espérer la possibilité de faire appel à

de nouveaux antithrombotiques au mécanisme d’action plus spé-

cifique. Certains d’entre eux pourront offrir non seulement un

rapport bénéfice/risque plus intéressant par rapport aux anticoa-

gulants actuels, mais aussi plus de maniabilité, du fait de leur

administration plus pratique. ■

La Lettre du Cardiologue - n° 359 - novembre 2002

30

MISE AU POINT

Laboratoire de référence (charte)

FAX

Clinique d’anticoagulation

(gestion informatisée de l’INR, date du prochain contrôle)

FAX

Médecin traitant

Patient

Figure. Fonctionnement de la CAC de Toulouse.

…/…

La Lettre du Cardiologue - n° 359 - novembre 2002

31

MISE AU POINT

Bibliographie

1. Hirsch J, Dalen JE, Anderson DR et al. Oral anticoagulants : mechanism of action,

clinical effectiveness, and optimal therapeutic range. Chest 2001 ; 119 : 8S-21S.

2.Albers GW, Dalen JE, Laupacis A et al. Antithrombotic therapy in atrial fibril-

lation. Chest 2001 ; 119 : 194S-206S.

3. Drouet L. Pathologie thromboembolique veineuse. Nouveaux facteurs de

risque acquis ou nouvelles données sur les facteurs de risque acquis. Arch Mal

Cœur 2001 ; 94 : 1318-26.

4. Ferrari E, Schiano N, Benhamou M, Baudouy M. Durée du traitement AVK dans

la pathologie thromboembolique veineuse. Arch Mal Cœur 2001 ; 94 : 1307-12.

5. Levine M, Raskob G, Landefeld S, Kearon C. Haemorrhagic complications of

long-term anticoagulation therapy. Chest 2001 ; 119 : 108S-121S.

6. Ansell J, Hirsch J, Dalen J et al. Managing oral anticoagulant therapy. Chest

2001 ; 119 : 22S-38S.

7. Landefeld CS, Beyth RJ. Anticoagulant-related bleeding : clinical epidemiolo-

gy, prediction and prevention. Am J Med 1993 ; 95 : 315-28.

8. Imbs JL, Pouyanne P, Haramburu F et al. Iatrogénie médicamenteuse : estima-

tion de sa prévalence dans les hôpitaux publics français. Therapie 1999 ; 54 : 21-7.

9. Hylek EM, Skates SJ, Sheehan MA et al. An analysis of the lowest effective

intensity of prophylactic anticoagulation for patients with nonrheumatic atrial

fibrillation. N Engl J Med 1996 ; 335 : 540-6.

10. Hyers TM, Agnelli G, Hull RD et al. Antithrombotic therapy for venous

thromboembolic disease. Chest 2001 ; 119 : 176S-193S.

11. Landefeld CS, Goldman L. Major bleeding in outpatients treated with war

fa-

rin : incidence and prediction by factors known at the start of outpatient therapy.

Am J Med 1989 ; 87 : 144-52.

12. Mc Cormick D, Gurwitz JH, Goldberg J et al. Long-term anticoagulation

therapy for atrial fibrillation in elderly patients ; efficacy, risk and current

patterns of use. J Thromb Thrombolysis 1999 ; 7 : 157-63.

13. Copland M, Walker ID, Tait RC. Oral anticoagulation and haemorrhagic

complications in an elderly population with atrial fibrillation. Arch Intern Med

2001 ; 161 : 2125-8.

14. Pengo V, Legnani C, Noventa F, Palareti G, ISCOAT Group. Oral anticoagu-

lant therapy in patients with nonrheumatic atrial fibrillation and risk of bleeding.

Thromb Haemost 2001 ; 85 : 418-22.

15. Palareti G, Leali N, Coccheri S et al. Bleeding complications of oral anti-

coagulant treatment : an inception-cohort, prospective collaborative study

(ISCOAT). Italian Study on Complications of Oral Anticoagulant Therapy. Lancet

1996 ; 348 : 423-8.

16. Cortelazzo S, Finazzi G, Viero P et al. Thrombotic and hemorrhagic compli-

cations in patients with mechanical heart valve prosthesis attending an anticoa-

gulation clinic. Thromb Haemost 1993 ; 69 : 316-20.

17.Weitz JI, Hirsch J. New anticoagulant drugs. Chest 2001 ; 119 : 95S-107S.

18. Lecompte T. Les nouveaux médicaments antithrombotiques (activateurs du

plasminogène exclus). Arch Mal Cœur 2001 ; 94 : 1225-32.

19. Drouet L, Gruel Y, Mismetti P. Les nouveaux antithrombotiques. STV 2000 ;

12 (n° spécial) : 48-55.

20. Schulman S, Rhedin AS, Lindmarker P et al. A comparison of six weeks with

six months of oral anticoagulant therapy after a first episode of venous thrombo-

embolism. N Engl J Med 1995 ; 332 : 1661-5.

21. Kearon C, Gent M, Hirsch J et al. A comparison of three months of anticoa-

gulation with extended anticoagulation for a first episode of idiopathic venous

thromboembolism. N Engl J Med 1999 ; 340 : 901-7.

22. Schulman S, Granqvist S, Holmström M et al. The duration of oral anticoa-

gulant therapy after a second episode of venous thromboembolism. N Engl J Med

1997 ; 336 : 393-8.

23. Agnelli G, Prandoni P, Santamaria MG et al. Three months versus one year

of oral anticoagulant therapy for idiopathic deep venous thrombosis. N Engl

J Med 2001 ; 345 : 165-9.

1

/

5

100%