I. QUELS SONT LES FONDEMENTS

I. QUELS SONT LES FONDEMENTS

DE LA NOTION DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ?

Le consentement éclairé n’a pas été créé à propos de l’acte médi-

cal. C’est un concept juridique fondamental qui trouve son ori-

gine dans l’analyse contractuelle : il n’y a pas de contrat sans

consentement et ce consentement n’est valable que si une infor-

mation préalable a été donnée, de telle sorte que c’est un consen-

tement éclairé qui est reçu. L’obligation d’information existe pour

tous les contrats conclus par des professionnels, qu’il s’agisse d’un

notaire, d’un avocat, d’un banquier... ou d’un médecin. On sait,

en effet, que depuis l’arrêt Mercier de 1936, la jurisprudence ana-

lyse l’acte de soin comme une relation contractuelle. Cette notion

contractuelle est ensuite devenue une notion déontologique. Elle

s’impose désormais en matière hospitalière, alors que, juridique-

ment, il n’y a pas de contrat entre le service public et les usagers.

La règle, pendant très longtemps, n’a résulté que de l’analyse des

principes. Elle a reçu une consécration légale, avec l’article 16-

3 du code civil issu de la loi du 29 juillet 1994 relative au respect

du corps humain : “Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du

corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la per-

sonne. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préala-

blement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention

thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir”.

Il n’est pas indifférent de relever que cette loi est incluse dans le

code civil et non dans le code de la santé publique. La notion ren-

voie aux fondamentaux du droit, et son régime est marqué par

les plus fortes exigences. La question clé est le respect de l’inté-

grité de la personne.

II. QUELLE ÉTAIT LA NOTION CLASSIQUE

DU CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ?

La notion classique est de construction ancienne. Cette notion

juridiquement dépassée correspond aux conceptions sociolo-

giques dominantes, de telle sorte que les praticiens ont de la dif-

ficulté à considérer que cette règle ait pu changer.

Pendant très longtemps, la question du consentement éclairé ne

se posait pas réellement. C’était l’époque du paternalisme médi-

cal. Le praticien était là pour décider, et il n’était pas raisonnable

de trop informer le malade. Progressivement, s’est développée

une autre notion : le patient devait être informé, mais seulement

des risques courants, la limite reposant sur des critères statis-

tiques. Cette conception pragmatique a les faveurs du corps médi-

cal : bien sûr, il faut informer le patient, mais à trop l’informer

on risque de le détourner de soins nécessaires. Dans cette concep-

tion, la conscience du médecin l’emporte sur la transparence de

la relation citoyenne entre le médecin et le patient.

Les procédures étaient rares, et quand il engageait une procédure,

le patient se voyait très rapidement opposer une règle difficile-

ment contournable : demandeur à la procédure, il lui revenait

d’apporter la preuve de ce qu’il n’avait pas été suffisamment

informé.

III. QUELLE EST LA RÈGLE NOUVELLE ?

La règle nouvelle est en rupture : le patient doit être informé de

tous les risques graves, même s’ils sont exceptionnels, et la charge

de la preuve revient au médecin.

La règle n’est pas du fait de la loi, mais elle résulte d’une série

d’arrêts rendus par la Cour de cassation, puis par le Conseil d’État.

C’est la première constatation, mais elle est de taille : dans un

État de droit, la règle de droit est écrite et résulte des processus

démocratiques. La loi est l’acte du Parlement. Or, en l’occur-

rence, le Parlement ne s’est pas prononcé, et c’est le juge qui a

procédé à une relecture des principes pour édicter ce qui est bien

une règle nouvelle. Le juge, confronté aux situations les plus dou-

loureuses, tire les leçons de l’inadéquation de la règle existante.

Avec une conséquence décisive : la règle jurisprudentielle est

d’effet rétroactif.

La Cour de cassation, compétente pour le droit privé, a ouvert la

voie par trois arrêts rendus les 14 octobre 1997, 27 mai 1998 et

7 octobre 1998, en retenant les règles suivantes :

●

il incombe au médecin de prouver qu’il a fourni une infor-

mation préalable et adaptée ;

●

l’information doit porter sur tous les risques graves afférents

aux investigations et soins, même s’ils sont exceptionnels ;

●

cette preuve peut être apportée par tous moyens, qu’il s’agisse

d’écrits, d’indices ou de témoignages.

Le Conseil d’État, compétent en droit public, s’est prononcé par

un arrêt rendu le 5 janvier 2000 avec une formulation très proche :

“Lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformé-

CHRONIQUE DU DROIT

Dix questions sur le consentement éclairé

●

G. Devers*

25

La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no258 - décembre 2000

*Avocat au barreau de Lyon, chargé d’enseignement à l’université de Lyon-III.

ment aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès

ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des condi-

tions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si

cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossi-

bilité, de refus du patient d’être informé, la seule circonstance

que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense

pas les praticiens de leur obligation”.

L’information sur les risques graves, même s’ils sont exception-

nels, avec nécessité de conserver les éléments de preuve, est

désormais la règle en droit privé comme en droit public.

IV. CETTE RÈGLE EST-ELLE SANS LIMITE ?

Le droit ne connaît pas d’exemple de règle qui ne soit assortie de

limite. Trois types de limites ont été retenus par la jurisprudence.

Tout d’abord l’obligation tombe devant l’urgence, ou l’impossi-

bilité de donner cette information. Le principe est constant :

lorsque la maison brûle, les pompiers ne frappent pas à la porte

avant d’entrer.

Ensuite, le patient peut refuser d’être informé. Le droit à l’infor-

mation est établi dans l’intérêt du patient et celui-ci peut renon-

cer à ce droit. L’hypothèse est très fréquente en pratique. Elle

suppose toutefois que la démarche du praticien et la réponse du

patient soient effectives. Le patient, sachant que tout acte médi-

cal comporte une part d’incertitude, souhaite être informé des

risques courants. Mais il préfère ne pas connaître les risques

exceptionnels et s’en remet à la compétence du praticien.

Enfin, si le médecin doit tout mettre en œuvre pour informer, il

ne peut lui être reproché de ne pas avoir convaincu de la gravité

du risque.

À ces trois limites, il conviendra peut-être d’en ajouter une qua-

trième : à côté du risque exceptionnel, on peut évoquer le risque

rarissime et improbable. La classification entre risques courants

et risques exceptionnels ne résume pas la question. La littérature

comme l’expérience établissent l’existence de complications

graves et inexpliquées. C’est le “cas d’école”. L’information doit

être exhaustive, mais doit-elle inclure des hypothèses qui ren-

voient aux interrogations de la recherche ? Le droit ne légitime

pas des interrogations déraisonnables.

V. QUELLES SONT LES RÈGLES DE PREUVE ?

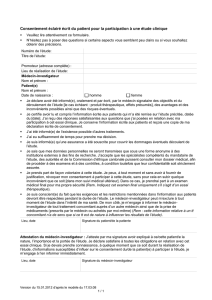

Le médecin doit donner l’information, et il est cohérent qu’il soit

en mesure de prouver qu’il a bien donné cette information. La

règle ancienne, soit la preuve à la charge du patient, était injuste

et peu praticable. Le praticien doit désormais maîtriser une bonne

gestion de l’écrit.

La règle nouvelle renvoie à une double préoccupation. La pre-

mière est d’ordre médico-légal : le praticien doit être en mesure

de prouver. La seconde est d’ordre humaniste : c’est une forme

de respect du patient que d’assurer à celui-ci la possibilité de

retrouver dans son dossier les conditions de décision et de réali-

sation des actes de soins.

L’écrit est une nécessité. Pour autant, ni le droit ni les juges ne

se satisferont d’écrits qui ne seraient que des alibis formalistes,

visant moins à permettre une démarche positive d’information

du patient qu’à se garantir d’un recours en responsabilité. Ce

qui est demandé, c’est qu’apparaisse au cas par cas une

démarche attentive, adaptée à la personnalité du patient, témoi-

gnant du souci de convaincre de l’utilité des soins et de leurs

risques éventuels.

Dans la dernière période, on a vu fleurir un ensemble d’écrits

détaillés, circonstanciés et exhaustifs, accompagnés d’une for-

mule de connaissance des risques, si ce n’est d’acceptation des

risques ou de décharge de responsabilité. Ces écrits sont d’une

valeur extrêmement relative. Ils ne témoignent pas de la démarche

positive qu’attend le juge. Ces écrits peuvent au contraire être

appréciés de manière fort négative, dès lors que le souci de pro-

tection du praticien l’emporte sur le devoir d’information du

patient. Que signifie la signature d’un tel document alors que le

patient ne dispose peut-être que d’une faible connaissance de

l’écrit, ou se situe dans un contexte psychologique le rendant

incapable d’analyser ce qu’il signe ? Que signifie la signature

d’un formulaire alors que ce que demande le droit, c’est une

démarche humaine et attentive ?

Le juge prendra en compte les protocoles établis, les documents

remis au patient, les notes dans le dossier médical, et l’écrit que

l’on aura demandé au patient de rédiger. La rédaction par le

patient, sur papier libre, d’un texte peut-être maladroit mais sin-

cère aura plus de signification que la signature apposée au bas

d’un document rédigé par une société savante. Et à côté de l’écrit,

reste la conviction du juge, qui se forge à partir de tous les indices,

loin du formalisme…

VI. CETTE RESPONSABILITÉ NOUVELLE

N’EST-ELLE PAS EXCESSIVE ?

Sauf à ne rien comprendre, il faut soigneusement distinguer les

divers régimes de responsabilité. Si la règle fixée par les tribu-

naux peut paraître excessive, elle n’est pas démesurée. Ce sont

des analyses un peu fantasmatiques qui ont pu faire croire à un

risque judiciaire insupportable pour le praticien.

L’implication personnelle du médecin n’est effective que dans le

cadre pénal. Il ne s’agit pas alors de responsabilité, mais de culpa-

bilité. Le code pénal n’établit de culpabilité que si la faute a causé

un dommage. Or, des circonstances dans lesquelles le défaut d’infor-

mation serait directement la cause du dommage renvoient aux hypo-

thèses d’école. Le défaut d’information a pu modifier le consente-

ment. Le patient n’a pas été pleinement informé. Le praticien ne lui

a pas donné toutes les chances d’une décision éclairée. La perte de

chance s’analyse comme un aléa, une absence de certitude, et le

droit pénal ne peut entrer en œuvre. C’est l’application du principe

constant selon lequel le doute bénéficie à l’accusé.

CHRONIQUE DU DROIT

26

La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no258 - décembre 2000

.../...

L’hypothèse selon laquelle un défaut d’information pourrait

conduire à la culpabilité du médecin n’est pas impossible. Mais

il faudrait un défaut d’information sur des risques graves et cou-

rants, qui s’apprécierait comme une faute grave dans la pratique

médicale. La jurisprudence nouvelle n’a pas d’effet significatif

en droit pénal.

VII. QU’EN EST-IL DONC EN MATIÈRE INDEMNITAIRE ?

Si la règle nouvelle est préoccupante, elle l’est essentiellement

sur le registre de l’indemnisation. Les effets de la règle nouvelle

sont “amortis” par le jeu des assurances. La faute d’un praticien

hospitalier engage la responsabilité de l’hôpital, qui est assuré

pour ce risque. La faute du praticien exerçant en libéral engage

sa responsabilité personnelle, mais le praticien est assuré, de telle

sorte qu’hormis la charge morale que représente la procédure, la

condamnation effective est supportée par l’assureur.

On retrouve la logique de la règle nouvelle. Dans le cadre d’un

contentieux indemnitaire, le juge songe à l’intérêt du patient,

devenu victime, et il est d’autant plus tenté de faire évoluer la

règle que la sanction pèsera moins sur l’auteur des faits que sur

son assureur. En un mot, bienveillante pour la victime, la règle

est relativement indolore pour le praticien.

VIII. COMMENT ÉVALUER LE DOMMAGE ?

Là encore, le droit est moins sévère qu’il n’y paraît à première

lecture. Il faut ici revenir aux fondamentaux de l’analyse. Ce qui

est en cause, c’est la sanction d’un consentement vicié par le

silence sur un risque exceptionnel. Ainsi, la responsabilité indem-

nitaire du praticien n’est engagée que dans la mesure où le défaut

d’information a effectivement modifié le consentement. Le

patient doit prouver que s’il avait été informé du risque excep-

tionnel, il aurait refusé l’acte médical. Pour le patient il ne s’agit

pas d’affirmer ; à son tour, il doit prouver. Et cette preuve est par-

ticulièrement délicate.

Dans un arrêt du 20 juin 2000, la Cour de cassation donne

quelques indications sur les critères permettant d’apprécier les

effets qu’aurait pu avoir l’information. Le juge doit prendre en

compte l’état de santé du patient et son évolution possible, sa per-

sonnalité, les raisons pour lesquelles les investigations ou les

soins à risque lui sont proposés, les caractéristiques de ces inves-

tigations, de ces soins et de ces risques.

Il y a deux étapes dans le raisonnement. Le médecin doit informer

sur tous les risques graves, même s’ils sont exceptionnels ; les

conséquences d’un défaut d’information sont appréciées en tenant

compte de ce qu’aurait pu être l’impact précis de ces informations.

Le paradoxe de la règle nouvelle est que le praticien qui

n’informe pas sur les risques courants mais bénins n’engage pas

sa responsabilité indemnitaire, car un tel défaut d’information

n’est pas susceptible de modifier le consentement du patient.

Le patient a droit à l’indemnisation de la perte de chance qu’il

a subie d’avoir pu refuser les soins au regard d’un risque excep-

tionnel, pas d’un risque bénin. La perte de chance, qui n’est pas

sanctionnable sur le plan pénal, l’est sur le plan indemnitaire

par le versement de dommages et intérêts, et les tribunaux appré-

cient au cas par cas la réalité de cette “perte de chance”. Si un

acte médical non fautif a causé un dommage, le recours fondé

sur le défaut d’information ne conduira pas à l’indemnisation

de la totalité du dommage corporel. L’indemnisation sera appré-

ciée en fonction de ce que le défaut d’information a vicié le

consentement. En un mot, l’indemnisation sera souvent fort

limitée.

IX. LA RÈGLE NOUVELLE NE PÈSERA-T-ELLE PAS

SUR LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ?

Les instances professionnelles doivent se préoccuper de la

question. Elles ne peuvent en rester à l’état actuel du droit tel

qu’il résulte de la charte du patient hospitalisé, texte qui n’est

qu’une circulaire, ou du code de déontologie issu du décret du

6septembre 1995. Les principes du droit bousculent les textes

réglementaires.

La règle fixée par la Cour de cassation et le Conseil d’État

déborde le seul cadre indemnitaire. On a vu que le domaine pénal

reste hors d’atteinte, du fait de l’incertitude du lien de causalité.

Mais le débat rebondit sur le plan disciplinaire. La Cour de cas-

sation et le Conseil d’État n’ont pas eu à se prononcer dans le

cadre disciplinaire. De nombreux indices laissent penser que la

jurisprudence indemnitaire serait confirmée sur le plan discipli-

naire, mais la question n’est pas acquise. Indemniser une vic-

time ou définir une règle professionnelle répondent à deux

logiques distinctes.

On peut envisager un défaut de cohérence entre la règle déonto-

logique et la règle civile. La déontologie n’écarte pas la préoc-

cupation des victimes, mais à l’inverse du droit indemnitaire, elle

n’a pas à intégrer la nécessité d’indemniser. Elle doit proclamer

un devoir professionnel, et le droit l’oblige à cette indépendance

d’appréciation.

L’indemnisation des victimes, qui renvoie aux logiques de res-

ponsabilité et d’assurance, peut se concilier avec des régimes plus

restrictifs s’agissant du devoir professionnel. Il s’agit en effet de

répondre à deux questions bien distinctes. La première est : peut-

on trouver un mode d’indemnisation pour un patient atteint d’un

dommage corporel à la suite de soins, qui ont été acceptés du fait

d’un défaut d’information ? Le praticien engage-t-il sa respon-

sabilité disciplinaire en limitant cette information à ce qui lui

semblait juste compte tenu des données de la science, des rela-

tions personnelles qu’il avait créées avec le patient et de l’inté-

rêt réel du patient ?

Les instances professionnelles, les sociétés savantes et tous les

professionnels ont leur mot à dire. La sanction disciplinaire n’a

de sens qu’en l’absence de cette démarche attentive qui est consti-

tutive du devoir médical. Là encore, il faut distinguer indemni-

sation et répression.

CHRONIQUE DU DROIT

29

La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no258 - décembre 2000

.../...

X. QUELQUES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Le monde de la santé et celui du droit ne peuvent s’ignorer.

C’est de la part des acteurs de santé un véritable devoir d’aller

convaincre le juge et le législateur qu’il n’existe pas de soins

sans risque. Le droit doit sanctionner le risque injustifié, mais

permettre la prise de risque. Car le véritable risque est moins

un dommage non indemnisé qu’une médecine qui refuserait

d’entreprendre ce qui est nécessaire par crainte de recours en

responsabilité.

À l’heure où l’on évoque une loi sur les droits des patients, on

peut souhaiter une intervention du législateur sur cette question

du consentement. Mais la perspective est incertaine. Cette légis-

lation plusieurs fois annoncée a bien des difficultés à s’affirmer.

En outre, le législateur pourrait-il revenir sur la règle protectrice

qu’a instituée la jurisprudence ?

L’initiative relève davantage des sociétés savantes et des

lieux où cohabitent droit et santé. Il ne s’agit pas de s’atteler à la

rédaction d’écrits aux allures d’alibis formalistes, mais d’engager

une réflexion pluridisciplinaire préoccupée de défendre une méde-

cine, qui à force de prudence, risque l’écueil de l’immobilisme.

Dans ce cadre qui est désormais bien défini par la jurisprudence, il

reste à préciser les modalités pratiques qui donneront un sens à la

règle, et cette tâche interpelle chaque praticien.

■

CHRONIQUE DU DROIT

30

La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no258 - décembre 2000

Annexe 1

L’Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé (ANAES)

analyse la démarche d’information du patient à travers neuf références :

❶L’établissement inscrit les droits et l’information du patient dans ses priorités.

❷L’établissement assure à tous l’accès aux soins.

❸Le patient reçoit une information claire, compréhensible et adaptée sur les conditions du séjour.

❹Le patient reçoit une information claire, compréhensible et adaptée sur ses soins et son état de santé.

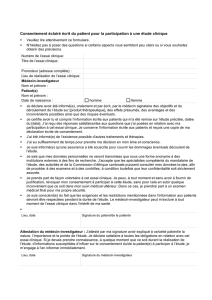

❺Le consentement du patient et/ou de son entourage est requis pour toute pratique le concernant.

❻Le respect de l’intimité et de la dignité du patient ainsi que sa liberté sont préservés tout au long

de son séjour ou de sa consultation.

❼Le respect de la confidentialité des informations personnelles, médicales et sociales et de la vie

privée est garanti au patient.

❽Les réclamations et/ou plaintes des patients font l’objet d’une gestion particulière.

❾L’établissement évalue le respect des droits du patient.

Annexe 2

Un patient est atteint d’une rectocolite lui occasionnant des troubles intestinaux pénibles. Par ailleurs,

son père est mort d’un cancer du côlon. Il consulte un praticien pour ces troubles et par crainte qu’à

l’avenir cette pathologie favorise la survenue d’un cancer. Les examens établissent la présence d’un

polype avec un risque de dégénérescence en cancer, et la décision est prise d’une coloscopie puis de

l’exérèse. Lors de la coloscopie survient une perforation. L’analyse du dossier ne laisse pas apparaître de

faute technique et la responsabilité du médecin n’est pas engagée de ce fait. Toutefois, le patient veut

établir la responsabilité du praticien pour ne pas l’avoir informé de ce risque de perforation. La Cour de

cassation reconnaît la faute du médecin, qui ne prouve pas avoir informé de ce risque grave.

Puis la Cour examine toutes les circonstances de fait, qu’il s’agisse de la personnalité du patient, de l’état

d’avancement de la maladie, des techniques utilisées pour conclure que, informé du risque de

perforation, le patient n’aurait refusé ni la coloscopie ni l’exérèse. Dans ces conditions, en l’absence de

préjudice indemnisable, le recours en responsabilité est rejeté. Il reste une faute déontologique qui,

éventuellement, peut être soumise dans le cadre disciplinaire à la juridiction ordinale. (Cour de Cass.,

1re Ch., 20.06.00, Jurisdata 002487.)

1

/

4

100%