IV Concentration et effondrement

IV Concentration et effondrement

Arrivé à ce stade, nous avons prouvé que la propriété lucrative permettait l'accumulation et que

l'accumulation de capital condamnait le tissu économique d'une société donnée et cette société elle-

même, nous allons réfléchir dans ce chapitre sur ce problème spécifique. Nous allons aborder les

effets économiques de l'accumulation dans le temps, quand la fonction d'accumulation amène celle-

ci à engloutir l'intégralité de la valeur produite.

Exponentielle et concentration

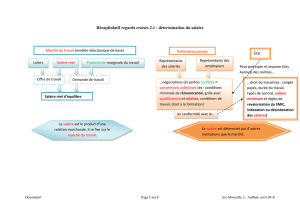

(4) la fonction d'accumulation

Accumulationn=∑

i=1

n

εi

en lissant ε par un taux constant du stock global de capital, en ramenant l'ensemble des

accumulations annuelles successives à une moyenne, on a :

(4.1)

εi=Capitali−1×Tεi

C'est-à-dire une fonction exponentielle pour peu que l'épargne de départ ne soit pas nulle (ce qui est

facile à admettre) et qu'il y ait une accumulation constante en moyenne à terme, strictement positive

– ce qui est le principe-même du capitalisme : les investisseurs achètent des titres de propriété pour

s'enrichir.

(4.2)

εi=Capital0×(1+Tε)i

La part de l'accumulation dans la distribution des revenus économique va tendre vers un, vers

100 %. L'accumulation phagocyte l'ensemble de la production de valeur économique1. Ce sont les

1 Sur cette question (et bien d'autres) nous nous référons à l'étude de l'accumulation de Rosa Luxemburg dans son

Accumulation du capital. Nos références : R. Luxemburg, The Acccumulation of Capital, Routledge, 2003. Ou,

pour la version électronique en français, <http://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1913/>. Luxemburg

étudie l'accumulation à la fois dans sa logique économique et dans ses conséquences en termes de superstructures

sociales et politiques. Elle soulève le problème de la réalisation de l'épargne que nous avons développé à notre

façon dans le chapitre 3. On citera pour mémoire dans la neuvième partie du premier chapitre de la version

électronique sus-citée :

C'est par conséquent la façon même de poser le problème qui a été dès le commencement mauvaise chez Marx. Ce

qui importe, ce n'est pas de demander : d'où vient l'argent pour réaliser la plus-value ? mais : d'où vient la

demande ? Où est le besoin solvable pour la plus-value ? Si la question avait été ainsi posée dès le début, il n'eût

pas fallu tant de longs détours pour montrer clairement comment on pouvait la résoudre ou comment on ne pouvait

pas la résoudre. Dans l'hypothèse de la reproduction simple, la chose est tout à fait simple : étant donné que toute

la plus-value est consommée par les capitalistes, qu'ils sont ainsi eux-mêmes les acheteurs, la demande pour la

plus-value sociale dans sa totalité, ils doivent par conséquent aussi avoir en poche l'argent nécessaire pour la

circulation de la plus-value. Mais de ce même fait découle avec évidence ceci : c'est que, dans les conditions de

l'accumulation, c'est-à-dire de la capitalisation d'une partie de la plus-value, la classe capitaliste elle-même ne

peut pas acheter, réaliser toute sa plus-value. Il est exact qu'il faut réunir la quantité d'argent nécessaire pour

réaliser la plus-value capitaliste, si, d'une façon générale, elle doit être réalisée. Mais cet argent ne peut

absolument pas provenir de la poche des capitalistes eux-mêmes. Ils sont tout au contraire, d'après l'hypothèse

même de l'accumulation, non acheteurs de leur plus-value, même si - théoriquement - ils ont suffisamment d'argent

en poche pour cela. Qui donc peut représenter la demande pour les marchandises où se trouve contenue la plus-

value capitaliste ?

conséquences de cet état des choses que nous allons examiner dans l'histoire – que la forme

d'accumulation soit spécifiquement qualifiée de capitaliste, comme dans l'Europe contemporaine,

ou que cette forme d'accumulation ne soit pas unanimement qualifiée de capitaliste, comme dans

l'Empire Romain.

Proposition 26

Le principe d'accumulation concentre toutes les richesses et appauvrit l'ensemble du

corps social.

À l'extrême, le capital s'accumule entre des mains de moins en moins nombreuses puisque il

rémunère ses propriétaires au-delà de leurs dépenses et que les travailleurs appauvrissent à mesure

qu'ils travaillent davantage, à mesure que le prix du travail baisse du fait de la concurrence, à telle

enseigne que la misère se généralise auprès des producteurs. La société se clive jusqu'à son point

extrême – quand tout appartient à un seul propriétaire.

Exponentielle et structure organique du capitalisme

L'accumulation est générée par l'épargne et affecte la composition organique du capital. Les avoirs

des possédants augmentent en valeur absolue et, via l'investissement, la valorisation des outils de

production augmente par rapport à la valeur des salaires. Ce qu'on appelle la structure organique du

capital (le rapport C/V, le capital fixe – c'est-à-dire la valorisation des outils de production – divisé

par le capital vivant – c'est-à-dire les salaires). À mesure que le capital s'accumule sous forme

d'outils de production, l'outil de production représente une valeur de plus en plus importante par

rapport aux seuls salaires qui, comme nous l'avons démontré, génèrent seuls sur le long terme la

valeur économique.

À l'extrême, la part des salaires disparaît dans la composition de la valeur ajoutée et, avec cette

disparition, c'est le fondement même de l'économie qui disparaît. À l'extrême, il faut imaginer des

outils de production entièrement robotisés qui appartiennent à un seul propriétaire, des travailleurs

faméliques et une production de biens et de services qui ne trouve pas acquéreurs, une économie qui

tourne à vide et nourrit des avoirs théoriques de rentiers, avoirs impossibles à réaliser puisque la

fabrication d'un produit entièrement mécanisée ne générerait pas de valeur économique.

L'investissement global dans l'outil de production obère la productivité économique. En Chine en

particulier, les capacités de surproduction sont gigantesques mais les investisseurs continuent à

augmenter la productivité des outils industriels, à augmenter les cadences alors qu'il n'y a plus

personne pour acheter cette production.

Note 17. La productivité

Nous définirons la productivité comme production de valeur ajoutée par unité de temps.

L'augmentation des cadences, du temps de travail, la flexibilisation du travail, la dégradation des

conditions de travail n'augmentent pas la valeur ajoutée produite et, partant, la productivité. Au contraire,

comme ces mesures augmentent les dividendes non dépensées, elles ont tendances à diminuer la

productivité.

En termes mathématiques, on dira que la productivité est la dérivée dans le temps de la valeur ajoutée,

c'est-à-dire la production de valeur d’échange par unité de temps. Avec P= productivité, V= valeur créée

et t= temps.

(4.3)

P=δV

δt

La fonction P(x) sera la pente de la fonction V(x) en fonction du temps. Si la production de valeur tend

vers l'infini (P(x)=∞), la pente de V(x) tendra vers la verticale, si la production de valeur tend vers

(P(x)=0), la pente de V(x) tend vers l'horizontale, s'il y a destruction de valeur, la courbe de V(x) descend

(P(x)<0). Comme la productivité est la dérivée de la valeur créée, la valeur créée est l'intégrale de la

productivité sur t.

(4.3.1)

∫P dt=V

ou encore:

(4.4)

P×t=V

La valeur créée est égale à la productivité par unité de temps multipliée par le temps.

Pour une période donnée, nous avons :

(4.5)

P=V×∆ t

On notera que pour un temps donné (mettons un an = ∆t) le V constitue le PIB. Nous avons vu que le PIB

est directement proportionnel à la réalisation du PIB antérieur, c'est-à-dire à l'importance relative de la

part du PIB réalisée intégralement, de la part du PIB consacrée aux salaires. Pour résumer, on peut dire

que plus la part du PIB consacrée aux salaires – et notamment aux bas salaires qui se réalisent

intégralement – est importante, plus l'économie est productive.

Effondrement

Ahmed Nafeez résume une étude de la NASA dans un article du Guardian qui a fait pas mal de

bruit2 . Cette étude lie concentration des richesses, pillage des ressources et effondrement des

civilisations.

Pour résumer (nous traduisons les citations mises en exergue ci-dessous) ladite étude:

La chute de l'Empire Romain et des empires tout aussi avancés - si ce n'est plus - des Han, des

Maurya ou des Gupta, ainsi que l'empire Mésopotamien, atteste le fait que les civilisations

complexes et créatives peuvent être fragiles et disparaître.

L'étude identifie les facteurs les plus importants corrélés au déclin de civilisation: la population, le

climat, l'eau, l'agriculture et l'énergie.

Note 18. Le pic pétrolier

Selon certaines informations bien étayées, l'ère du pétrole arrive à sa fin3. L'extraction de cette forme

d'énergie l'épuise sans qu'elle ne se renouvelle.

Sans nous prononcer sur la pertinence des scénarios du 'pic pétrolier' ou même de la fin du pétrole, sans

nous engager sur un calendrier de la chose, nous allons examiner les conséquences possibles sur

2 Voir l'article de Ahmed Nafeez, <http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/mar/14/nasa-

civilisation-irreversible-collapse-study-scientists>, disponible en ligne en anglais.

3 Sur ce sujet, voir par exemple cet excellent blogue de Matthieu Auzanneau <http://petrole.blog.lemonde.fr/>.

l'économie et, particulièrement, sur la part des salaires dans la production de valeur économique - si un

plan B était trouvé pour remplacer le poisseux liquide comme source d'énergie, nous aurons simplement

perdu un peu de temps en conjectures, par contre, si le scénario de la fin du pétrole devait se vérifier, il

serait bon d'anticiper les choses du point de vue qui nous préoccupe: la pérennité de la production

économique (et donc, comme nous l'avons prouvé, l'importance relative des salaires dans la valeur

ajoutée).

Le pétrole concentre l'énergie à très haute dose. Il est utilisé dans l'agriculture, la (pétro)chimie ou les

transports. Du point de vue de l'économie productive, il a pris une place de choix dans les transports, la

production d'énergie électrique, le chauffage, l'agriculture.

Agriculture

La fin du pétrole signifie la fin de l'agriculture industrielle. Sans pétrole, plus de gros tracteurs, plus de

grosses moissonneuses-batteuses, plus d'engrais ou d'insecticide non plus puisque ces produits sont issus

du pétrole.

Les rendements agricoles, la production agricole risquent de s'effondrer en cas de disparition du pétrole.

Cet effondrement ne sera pas accompagné d'un effondrement de la demande, des besoins alimentaires.

Pour accompagner la fin du pétrole sans dégât, les exploitations agricoles devront nécessairement

diminuer de taille, elles devront se multiplier et devront recourir à des techniques agricoles sans pétrole

(genre permaculture) à rendement élevés. Ces techniques existent. Faute de cette adaptation, les

populations sont condamnées à la disette à côté de terres géantes en friche comme les Anglais au XVIIIe4

ou les Brésiliens d'aujourd'hui. Ce problème est fondamentalement politique, ce n'est pas un problème

d'argent ni de possibilités techniques.

Au niveau de l'emploi, il est clair que ces politiques de transition agricole, si elles sont adoptées - et il faut

espérer qu'elles le soient pour qu'on puisse continuer à manger - comme après les grandes épidémies au

moyen-âge, l'augmentation de la demande de main d’œuvre changera le rapport de force sur le marché de

l'emploi. Les employés seront rares, recherchés, demandés alors que les employeurs auront un besoin

impératif d'investir dans l'emploi. Par ailleurs, le prix, la valeur ajoutée produite par le secteur va exploser

(les prix agricoles augmenteront). L'augmentation des prix agricoles imposera une répartition des

richesses produites faute de quoi, la disette menacera la majorité de la population. Dans une situation de

famine presque générale, la productivité s'effondre et, avec elle, la société telle que nous la connaissons.

On ne voit pas alors ce qui garantirait quelque propriété que ce soit.

Par contre, si l'augmentation des prix agricoles est accompagnée d'une distribution de la richesse, elle

peut être indolore pour les producteurs et synonyme de demande d'emplois patronale.

Le devenir de l'agriculture est donc un enjeu éminemment politique du point de vue des producteurs. De

la lutte, du rapport de force que les producteurs seront capables d'induire ou non, sur lequel ils surferont

ou non, dépend la prospérité commune générale, dépend la forme de civilisation, de société qui peut

émerger de la fin du pétrole.

Les transports et l'industrie

Le secteur va complètement changer. Sans pétrole, sans énergie de substitution (c'est-à-dire dans le cas de

figure que nous examinons ici), le secteur s'anémie. Plus de flux tendu, plus de cargo, plus de trente-nuit

tonnes, plus de délocalisation, du coup, plus de division extrême du travail.

La relocalisation de l'économie offre une opportunité a priori, celle de limiter drastiquement le cadre de

la concurrence. Or, on pourrait croire que moins il y a de la concurrence, plus les producteurs peuvent

4 En Angleterre, au XVIIIe, les forêts domaniales sont brutalement devenues l'apanage de leurs propriétaires. Le

Black Act de 1723 criminalise le glanage, la récolte de bois mort et la chasse dans les bois des nobles. Cette loi

approfondit la notion de propriété, ce qui ira jusqu'à prononcer la peine de mort pour les braconniers.

Cette acception, cette sacralisation de la propriété privée n'allait pas du tout de soi, elle privait les manants de

ressources, de moyens de survie disponibles et les condamnait à la misère dans un pays de forêts giboyeuses (voir

E.P. Thompson, La Guerre des forêts, La Découverte, 2014).

s'affranchir de l'obsession de l'emploi, du chantage à l'emploi et peuvent récupérer du salaire. Cette idée

n'est vraie que si le rapport de force entre propriétaires et producteurs impose un cadre légal, une limite à

la propriété lucrative. Ce rapport de force n'est absolument pas évident au niveau local, il faut l'établir -

comme la société du transport gratuit impose de l'établir au niveau mondial. Pour un employeur, il a été

possible d'opposer les travailleurs de Verviers et d'Eupen, des bourgades distantes de quelques kilomètres,

comme il oppose aujourd'hui les travailleurs du Bangladesh et de Picardie5.

C'est dire que la fin du pétrole ne signifie pas la fin de l'emploi ou l'avènement du salaire. Elle représente

à coup sûr une opportunité pour les producteurs dont les bras deviennent précieux et peu délocalisables,

elle constitue aussi un danger pour les consommateurs, pour les populations, pour les besoins humains.

Ce danger peut servir d'aiguillon de la nécessité, il peut contraindre les producteurs à accepter

l'inacceptable sous la menace de la faim.

Ces facteurs peuvent amener à l'effondrement quand ils se combinent à deux traits sociaux:

La tension sur les ressources liée à la pression sur la capacité écologique [et] la polarisation

économique de la société en élite d'un côté et masse de l'autre. [Ce phénomène social] a joué un rôle

central dans le processus d'effondrement ces derniers cinq mille ans.

Aujourd'hui, l'extrême polarisation sociale est liée au pillage des ressources:

... les surplus accumulés ne sont redistribués dans la société mais sont contrôlés par une élite. La

masse de la population qui produit la richesse n'en reçoit qu'une petite partie (...) juste au-dessus du

seuil de subsistance.

Mais, selon l'étude, la technologie ne résoudra pas ces problèmes en augmentant l'efficacité de la

production.

Les changements technologiques peuvent augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources mais

elle augmente aussi la consommation de ressources par personne de telle sorte que, outre les effets

politiques, l'augmentation de la consommation compense souvent l'amélioration de l'efficacité de

l'utilisation des ressources.

Si l'on suit ces modélisations de civilisations effondrées, l'effondrement de notre propre civilisation

semble difficile à éviter. Les civilisations paraissent

... être durables pendant longtemps mais, même avec un taux d'épuisement optimum et en partant

d'un nombre très restreint d'élites, les élites finissent par consommer trop, ce qui provoque une famine

dans les masses, cause de l'effondrement de la société. Il faut noter que ce type d'effondrement de

Type-L est provoqué par une inégalité qui induit une famine qui fait disparaître les travailleurs plutôt

que par un effondrement naturel.

Un autre scénario met l'accent sur le rôle de l'exploitation continue des ressources et fait émerger le

fait que avec une accélération de l'épuisement des ressources, le déclin des masses se produit plus

rapidement alors que les élites prospèrent encore mais elles les suivent dans leur disparition.

Dans les deux scénarios, les élites ne subissent les dégâts de l'effondrement écologique qu'après les

masses. Elles continuent le business as usual malgré la catastrophe pendante - ce fut notamment le

cas chez les Romains et les Mayas.

Ces scénarios catastrophe ne sont pas inévitables. Des changements politiques structurels peuvent

stabiliser la civilisation et en empêcher l'effondrement. Pour les auteurs de l'étude, il faut réduire les

5 Voir Jean Neuville, Naissance et croissance du syndicalisme, Tome 1, L'Origine des premiers syndicats, Vie

Ouvrière, 1979.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

1

/

17

100%