III Journées de l’Association européenne d

Dossier thématique

Dossier thématique

391

La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 9 - novembre 2007

IIIes Journées de l’Association européenne

pour les soins de confort en oncologie (AESCO)

Third Congress of the European Association for Supportive Care in Oncology (AESCO)

●● F. Scotté*, E. Levy*, S. Oudard*

* Service d’oncologie médicale, hôpital européen Georges-Pompidou, Paris.

RÉSUMÉ

Les soins de support en oncologie ne sont pas une nouvelle

discipline : ils correspondent à une écoute attentive, à

l’accompagnement et au confort du patient cancéreux. Au

côté des Journées nationales de soins de support (en asso-

ciation avec le Groupe de réfl exion sur l’accompagnement et

les soins de support pour les patients en hématologie et en

oncologie [GRASSPHO] et la Fédération nationale des centres

de lutte contre le cancer [FNCLCC]), l’Association européenne

pour les soins de confort en oncologie (AESCO) se veut le

moteur, en termes de formation et de développement, de

ce regard particulier sur le patient.

Mots-clés : AESCO – Soins de support – Cancer.

▶

SUMMARY

Supportive care in cancer must not be considered as a new

care, but as a singular approach of patients with cancer.

Complementary to the National Days of Supportive Care (in

association with GRASSPHO and FNCLCC), the Association

européenne pour les soins de confort en oncologie

(AESCO) would be active in teaching and enhancement

of this patient approach.

Keywords: AESCO – Supportive care – Cancer.

▶

ciation sont un moment privilégié de mise au point de certains

thèmes, et elles s’organisent comme suit : un temps de tables

rondes et de symposiums (le premier jour), une matinée dévolue

à l’actualité des techniques et des soins de support, et une après-

midi lors de laquelle l’AESCO invite une discipline afi n d’en

défi nir spécifi quement les besoins et les réponses en termes

d’accompagnement. Cette année, les chirurgies urologiques

et digestives étaient invitées, sous la gouverne du Pr M. Pey-

romaure (service d’urologie de l’hôpital Necker). Le discours

inaugural a été prononcé par M. Aapro, ancien président de

la Multinational Association for Supportive Care in Cancer

(MASCC) et acteur important dans le développement interna-

tional des soins de support. Ce discours a replacé le mouvement

des soins de support et leur développement sur la scène inter-

nationale. Le développement français, national puis régional,

a par la suite été abordé, avant l’évocation des spécifi cités de

prise en charge des toxicités cutanées et des traitements ciblés.

La télémédecine, la douleur pré- et postopératoire ainsi que

la place de la psycho-oncologie ont également été présentées

lors de cette journée.

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

DES SOINS DE SUPPORT

M. Aapro est intervenu pour apporter sa réfl exion quant au passé

et au développement des soins de support sur les plans inter-

national et européen. Il a, en premier lieu, rappelé les objectifs

d’une prise en charge des soins de support en insistant sur la

symptomatologie, mais en évoquant également l’accompagne-

ment. Au-delà de la défi nition de 1990, proposée par la MASCC,

il a donné sa propre défi nition des “traitements de support” :

Le traitement de support consiste en la prévention et la prise en

charge des eff ets indésirables du cancer et de son traitement ;

Cela inclut les symptômes physiques et psychosociaux, les

eff ets indésirables durant tout le vécu avec un cancer, y compris

l’aide au rétablissement et le soutien aux survivants.

Ainsi, les soins de support vont permettre de tenter d’améliorer

la tolérance des patients aux traitements actifs, de soulager les

symptômes et les complications liées au cancer, de prévenir et

réduire les toxicités des traitements, de faciliter la communica-

tion avec les patients concernant leur maladie et leur pronostic,

de soulager de leur poids émotionnel les patients mais également

les soignants, et enfi n d’aider les “survivants” qui présentent des

troubles physiques, psychologiques et sociaux.

▶

▶

L

es IIIes Journées de l’Association européenne pour

les soins de confort en oncologie se sont tenues les

26 et 27 avril 2007 à l’hôpital européen Georges-

Pompidou, à Paris. Cette association, créée en 2003, a pour

objectif essentiel d’aider à la promotion des soins de support

en développant la recherche, la formation et l’environnement

des patients cancéreux. Les journées organisées par cette asso-

Dossier thématique

Dossier thématique

392

La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 9 - novembre 2007

En Europe, trois groupes (ayant dans leur intitulé le terme

“Europe”) sont impliqués dans les soins de support :

l’EAPC (European Association for Palliative Care), dont les

objectifs sont essentiellement tournés vers l’accompagnement

palliatif ;

l’AESCO, clairement identifi ée en tant qu’association dédiée

aux “soins de support”, mais dont l’intitulé, inapproprié, oriente

plus vers le confort du patient ;

la European Society for Medical Oncology (ESMO), dont

le groupe Pain and palliation publie des recommandations de

prise en charge.

La European Organization for Research and Treatment of Cancer

(EORTC) n’a réellement eu un impact dans les soins de support

qu’à partir de 2002, avec la publication de recommandations,

notamment pour l’utilisation des facteurs de croissance héma-

topoïétiques (1, 2).

Enfi n, des initiatives nationales sont menées sous l’égide de la

MASCC. Les pays européens actuellement moteurs et soutenus

par cette association internationale sont l’Allemagne, l’Italie et

la Grèce.

D’autres associations nationales existent, sans retentissement

européen ou à plus large échelle.

Sur la scène internationale, c’est la MASCC qui tente d’assurer

une union des diff érents travaux et acteurs en soins de support.

Sa création remonte à 1990, sous l’égide belge et sous la prési-

dence de J. Klastersky (jusqu’en 2000). Plusieurs groupes inter-

nationaux, collaborant depuis les années 1980, ont alors été

réunis au sein de cette association, qui émit la même année

une défi nition des soins de support :

“Supportive care: e total medical, nursing and psychosocial

help which the patients need besides the specifi c treatment.”

Le journal Supportive Care in Cancer, publié pour la première

fois en 1992 et édité par H.J. Senn (Suisse), sera le support de

base de leur communication. À compter de 1998 se crée un

nouveau regroupement avec l’International Society of Oral

Oncology (ISOO), ce qui motive des congrès internationaux.

De nombreuses associations, telles que l’ASCO ou l’ESMO,

sont actuellement en lien avec elle. La MASCC est introduite

en 2000 aux États-Unis comme association exempte de taxes,

et y tient son premier congrès. Le lieu des meetings alterne

entre l’Europe et les États-Unis. Elle regroupe 721 membres

des 5 continents, essentiellement représentés par des médecins

(50 %), des infi rmières (20 %) et des dentistes (10 %), imposant

ainsi sa dimension internationale. Les autres partenaires de

soins, tels que pharmaciens, industriels, psychologues, etc.,

sont également représentés.

Les missions de la MASCC sont les suivantes :

optimiser les soins de support oncologiques pour les patients

cancéreux partout dans le monde ;

stimuler une recherche multidisciplinaire ;

encourager les échanges internationaux d’informations

scientifi ques ;

étendre l’expertise professionnelle en soins de support ;

promouvoir la formation en soins de support des profession-

nels de santé dans le monde ;

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

apporter des ressources d’information pour les patients, leurs

proches et les soignants.

Ces missions sont réalisées par le biais de groupes de travail et

permettent de produire des recommandations d’experts dans les

diff érents domaines proposés (tableau). La plupart des publica-

tions des groupes sont présentées dans le journal Supportive Care

in Cancer, mais également dans d’autres revues internationales

essentielles. Les importantes publications récentes sont des

recommandations concernant la mucite et les antiémétiques,

ces dernières s’accompagnant d’une grille d’évaluation du risque

émétique.

M. Aapro a insisté durant son exposé sur l’importance du

regroupement des forces pour faire évoluer l’idée des soins de

support et leur prise en charge à l’échelle internationale, mais

aussi en France.

SOINS DE SUPPORT EN FRANCE

L’émergence du mouvement des soins de support en France

date des États généraux du cancer de 1999, du fait de plusieurs

réunions émanant de la FNCLCC dès 2001 ainsi que de la créa-

tion d’un groupe de réfl exion. En 2003 paraît un texte fondateur,

publié dans plusieurs revues, défi nissant l’organisation des soins

de support dans tous les établissements prenant en charge des

patients atteints de cancer. Le Plan Cancer, en 2004, puis la

circulaire de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation

des soins (DHOS) du 22 février 2005, fi xent les bases des soins

de support et en établissent la défi nition française : “Ensemble

des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout

au long de la maladie, conjointement aux traitements onco-

hématologiques spécifi ques lorsqu’il y en a.” Cette défi nition

propose deux voies d’exploration : la voie des soins – techniques

et traitements – à proposer aux patients (antiémétiques, érythro-

poïétines, antalgiques, traitements des mucites, etc.) et la voie

des soutiens, qui comprend l’organisation des soins autour du

patient (réunions de concertation pluridisciplinaires, conseils

en image corporelle, coordination par établissement de l’orga-

nisation des soins de support).

Les soins de support doivent être étroitement liés et concomi-

tants aux traitements spécifi ques en cours de traitement curatif

antinéoplasique, et devenir prédominants en phase de rémission.

▶

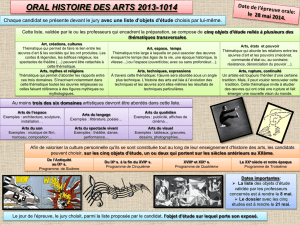

Tableau.

Liste des groupes de travail de la MASCC.

Antiémétiques Médecine palliative

Métabolisme osseux Éducation des patients et professionnels

Fatigue Pédiatrie

Facteurs de croissance Psychosocial

Hémostase Qualité de vie

Infection Réhabilitation

Mucite Toxicité cutanée

Soins oraux

Dossier thématique

Dossier thématique

393

33 34

12 17

60

39

50

22

100

80

Patients (%)

60

40

20

Nausées aiguës

Patients Soignants

Vomissements

aigus Nausées

retardées Vomissements

retardés

0

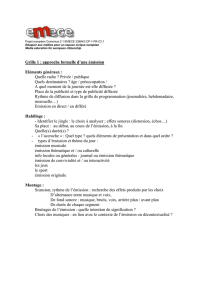

Figure 1.

Perception des soignants versus perception des patients

dans un contexte de chimiothérapie fortement émétisante.

La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 9 - novembre 2007

On voit l’importance de cette écoute particulière, notamment

en ce qui concerne les troubles cognitifs post-thérapeutiques

qui perturbent les patients à distance des chimiothérapies et des

radiothérapies. En phase palliative, les soins de support prennent

progressivement le pas sur les soins spécifi ques jusqu’à ce que s’y

substituent des soins palliatifs propres à la fi n de vie du patient.

Cette articulation souple et progressive doit permettre d’éviter

toute rupture dans la prise en charge du patient.

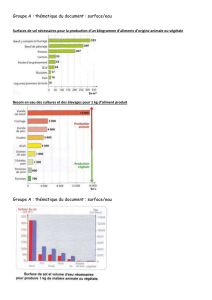

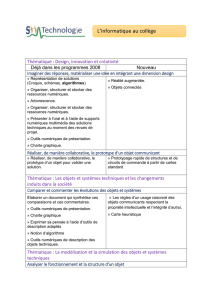

La fi gure 1 refl ète la diff érence de perception des patients et

des soignants vis-à-vis des nausées-vomissements, révélatrice

du chemin à parcourir dans l’écoute et dans la prise en charge

des symptômes ressentis par les malades. Ce résultat d’étude est

majeur dans la promotion du mouvement des soins de support,

dont le but est de mobiliser la communauté soignante en cancé-

rologie pour l’écoute et la prise en charge attentive des plaintes

des patients.

Diff érentes recommandations relatives aux nausées-vomis-

sements ont été rappelées, parmi lesquelles l’importance de

l’administration des sétrons le jour de la chimiothérapie et de

celle de corticoïdes associés à l’aprépitant le jour et les deux

jours suivant chaque chimiothérapie fortement et moyennement

émétisante ; l’importance également d’une utilisation prophy-

lactique des facteurs de croissance hématopoïétiques en cas de

risque de neutropénie supérieur à 20 %.

L’étude ECAS ( e European Cancer Anaemia Survey) avait

montré en 2001 le défi cit de prise en charge de l’anémie pour

60 % des patients. L’étude FACT, en 2006, a montré une nette

amélioration de cette prise en charge, puisque 22 % “seulement”

des patients ne sont pas traités pour leur anémie aujourd’hui.

On observe un changement des mentalités sur ces cinq années

dans l’écoute des symptomatologies des patients, en faveur des

agents de l’érythropoïèse pour l’anémie.

Les dernières recommandations de l’EORTC ont également été

rappelées, avec toutefois une réserve concernant les publications

actuelles et l’impact sur la survie et sur les taux de réponse de

l’utilisation d’érythropoïétines hors recommandation.

La vigilance est de mise avec l’utilisation des biphosphonates

et leur mise à disposition en pharmacie de ville, notamment au

regard du risque d’ostéonécrose et d’insuffi sance rénale.

L’étude IRMA et la recommandation d’une mesure de la clairance

plutôt que de la créatinine ont été soulignées.

D’autres techniques et soutiens ont été présentés :

Le yoga, déjà présenté à l’ASCO 2006, avec un bénéfi ce de

100 % en termes de satisfaction, mais une absence de bénéfi ce

statistique sur les échelles de qualité de vie.

La promotion de l’utilisation des gants et chaussons réfrigérants

en prévention des toxicités unguéales et cutanées liées au docé-

taxel a été développée. Les résultats signifi catifs sont largement en

faveur du développement de cette technique dans les centres.

L’action de l’association Apprivoiser son image dans la maladie

(APIMA) a été soutenue. Son bénéfi ce a été démontré par une

exposition de photographies commentées par des patientes.

Les soins de support en France s’intègrent à la dynamique du

Plan Cancer avec des recommandations faites par les sociétés

savantes et une coordination de ces soins propre à chaque centre.

Le patient doit être replacé au centre du dispositif de soins et

l’objectif est l’optimisation de sa qualité de vie. Prévoir, anticiper

et rendre l’essentiel visible doivent également être des objectifs

de ce mouvement.

Dans le domaine des soins de support, un regard particulier

peut être porté sur les médecines dites complémentaires, avec

toute la vigilance scientifi que nécessaire.

À titre d’exemple, une unité de prise en charge nommée “Prendre

soin” et regroupant des acteurs de soins complémentaires (auri-

culothérapie, relaxation, conseils en image, massages) a été

créée à l’hôpital européen Georges-Pompidou, et le retour des

patients sur l’accompagnement complémentaire aux traitements

antinéoplasiques que ces disciplines apportent est très positif.

Qualité et confort de vie pendant et après le traitement sont

les objectifs des acteurs de cette unité.

AURICULOTHÉRAPIE

Le principe de cette technique vient d’Orient et remonte à

2 500 ans av. J.-C. Des observations intéressantes ont été faites

par le Pr Malgaigne en 1850 à l’hôpital Saint-Louis, puis son

développement a été repris en France à partir de 1950, initiale-

ment par le Dr Nogier, rhumatologue à Lyon. Ce praticien a été

étonné de voir des patients soulagés de leur sciatalgie par des

cautérisations de l’oreille à un point très précis. L’Organisation

mondiale de la santé (OMS) a reconnu l’auriculothérapie en 1987.

Les observations et les réfl exions de Nogier l’ont mené à décrire,

dans le pavillon de l’oreille, un fœtus tête en bas. Chaque point

précis correspond à un organe, et une cartographie spécifi que

a par la suite été défi nie avec, sur le schéma de l’oreille, une face

sensitive et une face motrice. Cette cartographie a été validée

sous la forme d’une nomenclature internationale en 1990 par

l’OMS. Des études scientifi ques ont alors été imposées afi n de

prouver la véracité neurophysiologique des relations entre les

points et leurs zones de correspondance spécifi que. Le scan par

▶

▶

▶

Dossier thématique

Dossier thématique

394

La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 9 - novembre 2007

tomographe à émission de positons, l’imagerie par résonance

magnétique (IRM) fonctionnelle et les potentiels évoqués ont été

des outils de recherche fondamentaux et ont permis d’assurer

la base neurophysiologique nécessaire à toute démonstration

scientifi que moderne. En 2002, une traduction thermo-auri-

culographique des affi chages pathologiques sur les auricules a

été mise en évidence. Le principe de l’auriculothérapie suit dès

lors les données anatomiques démontrées de notre médecine

contemporaine. Le traitement d’une douleur consistera en des

applications d’aiguilles sur le trajet de la douleur à des points

précis correspondant aux relais nerveux ; pour une sciatalgie, on

piquera sur le trajet du nerf sciatique, sur la substance réticulée,

sur le thalamus et enfi n sur le relais du cortex.

Une étude menée à Villejuif et publiée en 2000 a montré l’effi cacité

sur la douleur de cette technique (3). Des enregistrements des

niveaux douloureux par échelle visuelle analogique (EVA) ont été

faits en préthérapeutique, après traitement antalgique pharma-

ceutique bien conduit (paliers 2 et 3), puis après deux mois de trai-

tement par auriculothérapie associée aux antalgiques. Une nette

régression des scores EVA a été retrouvée grâce à l’asso ciation

des traitements. Une étude versus placebo (aiguilles placées de

façon aléatoire) a été publiée en 2003, montrant une supériorité

de l’auriculothérapie sur le placebo (amélioration des scores EVA

de 30 % versus 10 %, respectivement) [4]. Une étude, actuellement

soumise à publication, évoque les xérostomies postradiques et

une amélioration soutenue à 1 et 2 mois avec le traitement par

auriculothérapie. D’autres développements sont en cours, dans

d’autres indications. L’auriculothérapie est une médecine complé-

mentaire, qui vise à apporter des solutions supplémentaires aux

souff rances des patients. En aucun cas cette dernière technique

ne doit être présentée comme “traitement du cancer”, mais son

utilisation peut faire partie de l’ensemble des outils nécessaires

à un meilleur accompagnement des malades.

LA VISITE VIRTUELLE

Un exemple de développement d’un outil de surveillance et

d’accompagnement des patients en cours de traitement a été

présenté lors de cette session. L’utilisation de la télémédecine et

des nouveaux outils informatiques de communication pourrait

être, dans le futur, un élément intéressant pour faire face aux

inquiétudes démographiques, tout en préservant une surveillance

étroite du patient et une attention portée aux symptômes qu’il

éprouve.

L’augmentation pressante du nombre de cas de cancer, la pauvreté

de la démographie médicale et la volonté d’une surveillance opti-

male des patients ont conduit à une réfl exion sur un nouvel outil

d’évaluation au domicile du patient. Les nouveaux traitements

anticancéreux, essentiellement administrés sous forme ambu-

latoire, voire par voie orale au domicile, imposent, en raison de

leur toxicité non négligeable, d’être particulièrement vigilant à

l’encadrement des soins. Cet outil développé peut, par ailleurs,

avoir d’autres implications, pour le suivi de patients hospitalisés à

domicile, ou encore pour enregistrer, avec une précision proche

de l’exhaustivité, des données d’essais cliniques. Surveiller à

distance, régulièrement, devrait permettre de prévoir, anticiper

et mieux gérer au domicile les toxicités. On peut facilement

imaginer obtenir une diminution des consultations d’urgence

en décelant les eff ets indésirables et en organisant précocement

leur prise en charge au domicile du patient. La technique utilise

les outils modernes de communication, à savoir l’informatique,

Internet et éventuellement des connexions via GPRS (satellite).

La rencontre entre société informatique, prestataires au domi-

cile, patient et soignant est la base d’un développement tel qu’il

nécessite une réfl exion des tutelles et des fi nanciers.

Le principe de la visite virtuelle repose sur une surveillance

continue, qualitative et quantitative, menée en temps réel. La

surveillance “pancarte infi rmière” (pouls, tension, température)

est associée à des données subjectives de ressenti du patient

(commentaires). La visite est menée à des moments précis,

choisis par les soignants au cours de la journée. Tous les inter-

venants ayant l’autorisation peuvent se connecter sur le dossier

du patient, par le biais d’une connexion sécurisée, afi n d’obtenir

les données nécessaires à la prise en charge. La notion d’équipe

soignante garde un sens et le patient retrouve une place naturelle

au centre du dispositif de soins mis en place.

En pratique, le patient entre, à diff érents moments de la journée,

des données relatives à l’hémodynamique, la température, la

saturation en oxygène, les toxicités digestives, et il renseigne des

échelles EVA douleur et fatigue précises. Il complète également

sa visite par une page de commentaire, ce qui rend possible

l’analyse de ses plaintes subjectives au même titre que le permet-

trait l’entretien soignant-soigné. Ces données sont par la suite

recueillies via le serveur Internet par le prescripteur, qui les

analyse. Le médecin mène alors sa visite à tout moment de la

journée, se connecte au site Internet et accède, toujours par

connexion sécurisée, à la liste des patients qu’il suit. Les résul-

tats peuvent apparaître sous la forme brute de chiff res et de

commentaires, mais également sous celle de tableaux montrant

l’évolution des constantes.

Le médecin peut alors déclencher une prise en charge adaptée à

chaque situation : adapter un traitement antalgique, antiémétique

ou encore laxatif, demander un passage infi rmier ou médical

selon les besoins, voire déclencher une prise en charge d’urgence

en cas de situation à risque. Le serveur suit un principe de portail

multi-entrée permettant à tout membre autorisé de l’équipe

soignante d’avoir accès aux données. On imagine aisément

l’intervention possible du médecin traitant, de l’équipe infi r-

mière, du kinésithérapeute ou de la diététicienne. On envisage

également l’accès des services médicaux d’urgence au dossier

du patient (antécédents, pathologie, traitements en cours, suivi

des constantes et des événements récents), ceux-ci pouvant ainsi

intervenir dans des conditions optimales au domicile.

Au cours de cette première phase de faisabilité, la visite virtuelle

a été profi table au patient autant qu’à l’équipe soignante.

Pour le patient traité pour cancer du rein sous thérapie ciblée

orale, le suivi a été simple, la gestion des événements plus rapide

et mieux menée. Deux idées principales ont été précisées par le

patient : “J’ai le sentiment d’être à nouveau accompagné, surveillé

Dossier thématique

Dossier thématique

395

Troubles de la mémoire

Troubles de la concentration

4,5

4

Niveau de diculté

3

2

1

Prétraitement

Chimiothérapie

Chimiothérapie et radiothérapie

Radiothérapie

Post-traitement Post-traitement

à 6 mois

0

4,5

4

Niveau de diculté

3

2

1

Prétraitement Post-traitement Post-traitement

à 6 mois

0

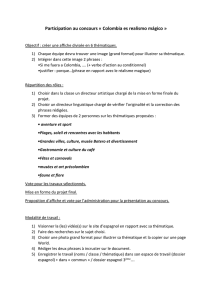

Figure 2.

Évolution des troubles des fonctions cognitives avec

les traitements anticancéreux (ASCO 2006, d’après Kohli S et

al. abstract 8502).

La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 9 - novembre 2007

par mon équipe médicale” et “Je me sens à nouveau acteur de

mes soins, au centre du dispositif.” Ces propos mettent en avant

le sentiment de sécurité et soulignent combien il est important de

communiquer et composer avec le patient. Du côté médical, les

données objectives (mesurées) et subjectives (page de commen-

taire) ont permis un suivi précis, rapide et correctement évalué.

Les appels téléphoniques ont été dirigés par l’équipe médicale

en fonction des besoins. Le patient n’a pas eu à se heurter aux

multiples standards et boîtes vocales et a reçu directement

l’information et les recommandations.

En aucun cas cet outil ne doit remplacer l’entretien face à face

entre soignant et soigné, mais il peut aider à une meilleure

gestion des événements indésirables au domicile, nombreux

au cours d’une prise en charge de cancérologie.

Son utilisation dans le cadre de la recherche clinique pourrait

également apporter des précisions importantes sur les temps

de survenue des eff ets indésirables, mais également permettre

de suivre les toxicités de grades 1 et 2, qui peuvent se révéler

diffi cilement supportables en cas de chronicité.

Le développement est attendu avec des appels à projets. Comme

tout outil de télémédecine, la pierre angulaire de l’extension

des soins hors du cadre de la recherche clinique est le fi nance-

ment. La participation des tutelles, comme celle des patients,

est une question à soulever. D’autres questions sont encore

non résolues.

COMMUNICATIONS LORS DU SYMPOSIUM

CANCER ET SOINS DE SUPPORT : L’AVIS DES PATIENTS

ET NOUVELLES APPROCHES THÉRAPEUTIQUES

Un symposium s’est également tenu et a regroupé trois visions

des soins de support :

L’organisation de l’enquête “Cancer, prise en charge initiale

du malade” (CPRIM) relative à la mise en place du dispositif

d’annonce sur le territoire français et ses résultats, présentés

dans les comptes-rendus de la IVe Journée nationale des soins

de support ;

La prévention des toxicités, avec une présentation de l’étude

IRMA 2 sur l’insuffi sance rénale associée au cancer ;

Le suivi des patients en post-thérapeutique, avec une pré-

sentation sur les troubles cognitifs.

Rappelons que l’étude IRMA 1 a eu pour objectif de défi nir la

prévalence de l’insuffi sance rénale dans le cancer et de décrire

le potentiel néphrotoxique et la nécessité d’adaptation posolo-

gique des traitements anticancéreux. L’insuffi sance rénale est

défi nie par le débit de fi ltration glomérulaire, approchée par

le calcul de la clairance de la créatinine, avec une défi nition en

5 grades depuis 2005. La clairance est évaluée selon la formule

de Gault et Cockroft ou la MDRD (Modifi cation of the diet in

renal disease) abrégée. Un suivi a porté sur 4 684 patients, pour

une tumeur solide, et les données ont été analysées rétrospecti-

vement. La créatininémie a été anormale (> 110 µM) pour 7 % des

patients, mais, après calcul de la clairance de la créatinine, 57,4 %

et 52,3 % des patients (selon la formule de Gault et Cockroft ou

▶

▶

▶

la MDRD, respectivement) ont présenté une insuffi sance rénale

( clairance < 90 ml/ mn). Malgré ces chiff res, 80,1 % des patients ont

reçu au moins un médicament néphrotoxique et 79,9 % d’entre eux

ont reçu un traitement nécessitant une adaptation posologique.

Il est à noter que 40 % des patients ont présenté une anémie.

Les objectifs de l’étude IRMA 2 sont les mêmes que ceux

d’IRMA 1, avec un suivi de cohorte de la fonction rénale et

des prescriptions (et évolutions) d’anticancéreux, sur deux ans

en deux phases avec des recueils périodiques tous les 6 mois.

Les résultats de la première phase sont en cours d’analyse avec

4 562 patients inclus dans l’étude.

Une vigilance particulière a été demandée pour certains médi-

caments :

L’association aprépitant et ifosfamide semble majorer la

néphrotoxicité de l’ifosfamide. On sera également attentif à la

déshydratation liée aux vomissements, facteur de risque d’in-

suffi sance rénale.

Les anti-infl ammatoires sont à éviter, et il importe d’être

vigilant dans le maniement des antalgiques de palier 3.

Les biphosphonates sont, pour la plupart, potentiellement

néphrotoxiques (avec une supériorité du zolédronate sur le

pamidronate), à l’exception de l’ibandronate. La posologie de

chaque biphosphonate doit être réduite en cas d’insuffi sance

rénale afi n d’éviter une surcharge médicamenteuse osseuse.

Enfi n, une attention particulière doit être portée aux fonctions

cognitives, dont une présentation à l’ASCO 2006 a montré

qu’elles se détérioraient en cours et à distance des traitements

anticancéreux (fi gure 2).

▶

▶

▶

6

6

1

/

6

100%