Lire l'article complet

© Alix/Phanie

© PhotoDisc®

Tout d’abord, qui est vieux ?

Selon les économistes, la

vieillesse débute à 60 ans,

l’âge de la retraite. Selon les démo-

graphes ou les institutions inter-

nationales on est vieux à partir de

65 ans. Quant aux gériatres qui

aujourd’hui s’intéressent davan-

tage au vieillissement de l’état de

la personne plutôt qu’au chiffre

signalé par l’état civil, ils soignent

“les octos +”. Joliment dit. Exit troi-

sième, quatrième et pourquoi pas

cinquième âge !

Les facteurs environnementaux et

l’hygiène de vie sont les premiers

déterminants de la santé, la mé-

decine et les médicaments ayant

leur part surtout après 50 ans. Il

doit en être de même pour la

population vieillissante.

Un système de santé à revoir

Il est indéniable que le vieillisse-

ment de la population est une

des causes principales qui fait

exploser le système des retraites

et déséquilibre les comptes de la

Sécurité sociale. Or, les données

prospectives restent floues et l’on

s’aperçoit, au décours d’une ca-

tastrophe comme celle provoquée

par la canicule de l’été 2003, du

manque de coordination et de

connaissance des besoins de

cette population, somme toute

particulière. On a pu

s’interroger

sur la capacité de réaction du sys-

tème français alors qu’approches

sanitaire et sociale restent peu

cohérentes et que les moyens

mis en place sur le terrain sont

insuffisants. L’objectif du rapport

Laroque n’est pas encore atteint

alors qu’il date de 40 ans ! En

effet, la dimension psychosociale

demeure inexplorée. Ainsi, en

dehors des problèmes financiers,

le phénomène solitude, lié aux

nouveaux modes de vie, devient

un problème majeur. En effet, la

personne isolée est potentielle-

ment en danger même si elle ne

souffre d’aucune pathologie

grave. Son retrait de la société la

fait se retirer également de l’hy-

giène (alimentaire, corporelle,

etc.) et, enfin, des soins quand la

lassitude s’installe. La gériatrie est

Gériatrie

Les enjeux du vieillissement

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 58 • octobre 2004

Sommaire

•Fondation Hôpitaux de Paris –

Hôpitaux de France

•Insuffisance rénale chronique terminale

•Cancers

•Affections cardiovasculaires

•Chutes

•Prothèse articulaire

•Iatrogénie

•Dénutrition

•Cataracte

•Maladie d’Alzheimer

•Douleur

•Violence

•Formation

•Unités de soins de longue durée (USLD)

>> DOSSIER

GÉRIATRIE 15

Assurer la prise en charge sanitaire et médico-sociale des

personnes âgées relève du défi. Pour être en mesure de

répondre, demain, aux besoins supplémentaires d’une

population plus nombreuse il faut une volonté politique

forte et une mobilisation de tous les acteurs du système

de santé. Très “consommatrices de soins”, les personnes

de plus de 65 ans, seront un million de plus en 2010

(10,4 millions*). Le paysage pathologique, déjà dominé

par les maladies chroniques, qui surviennent après

50 ans dans la majorité des cas, ne le sera que davantage.

Par ailleurs, au plan médico-social, l’espérance de vie s’ac-

compagne aussi d’une croissance prévisible du nombre de

personnes dépendantes (1,2 million en 2040).

>>

reconnue aujourd’hui comme

une spécialité à part entière. Les

pathologies ont certes des simili-

tudes avec celles d’une personne

plus jeune. Cependant, la réaction

n’est pas la même d’autant que

plusieurs pathologies cohabitent

et requièrent divers traitements.

Ce qui entraîne une iatrogénie

médicamenteuse, favorisée en

effet par les modifications physio-

logiques liées à l’âge, par une

évaluation clinique insuffisante,

par la polymédication et les

conditions d’usage du médica-

ment. Si les thérapies de cer-

taines maladies, dans le domaine

cardiovasculaire en particulier,

permettent de faire reculer la

mortalité et le handicap, il est de

nombreuses pathologies, la mala-

die d’Alzheimer, par exemple,

pour ne citer qu’elle, qui ne béné-

ficient pas de traitement satisfai-

sant. Soigner une personne âgée,

c’est lui permettre de vivre plus

longtemps, certes, mais surtout

en bonne santé. On entend ici par

bonne santé : éviter les douleurs,

le handicap et la dépendance.

Cependant, si certaines affections

comme la cataracte, Alzheimer ou

Parkinson sont rencontrées avec

l’âge, d’autres maladies peuvent

être repoussées, voire évitées par

une prévention primaire et secon-

daire efficace, pouvant corres-

pondre à une prise en charge de

l’adulte (maladies ischémiques,

maladies respiratoires, certains

cancers, etc.).

Prévenir jeune

pour bien vivre vieux

En matière sanitaire et sociale, les

données démographiques ne suf-

fisent pas à elles seules à dimen-

sionner les besoins futurs. Ceux-ci

seront dépendants de plusieurs

autres facteurs dont l’état de

santé de la population en général,

son attitude face à la santé, le

progrès thérapeutique disponible

et les aléas environnementaux.

Lorsque les systèmes de santé

n’arrivent pas à traiter ou à pren-

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 58 • octobre 2004

dre suffisamment en charge les

maladies devenues chroniques,

on observe, avec lâge, une aug-

mentation de leur incidence, de

leur prévalence et de leurs com-

plications. Ce qui oblige à prélever

des ressources sur d’autres priori-

tés sanitaires, comme la santé

maternelle et infantile.

« Le travail

fait par un dispensaire attentif aux

personnes âgées est utile à l’en-

semble de la population »,

comme l’exprime le slogan des

Nations-unies et “une société

pour tous les âges”, rappelle le

Dr Alexandre Kalache, qui coor-

donne les activités de l’OMS sur

le vieillissement.

Andrée-Lucie Pissondes

* Source OMS

Infos ...

Des états de

santé nouveaux

L’allongement

de la durée de vie

confronte

les soignants

à de nouveaux états

de santé :

émergence

des démences

et des “octos +”,

c’est-à-dire les plus

de 80 ans.

La prise en charge

est de plus en plus

complexe :

le diagnostic est

plus difficile,

la polypathologie

est fréquente.

De plus, le risque

de iatrogénie est

plus important,

soit deux fois plus

fréquent qu’avant

65 ans.

DOSSIER

16

>>

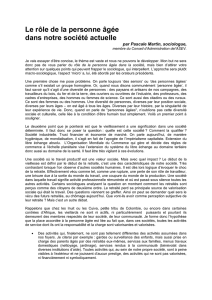

>> DOSSIER

20

18

16

14

12

10

8

6

2000 2010 2020 2030 2040 2050

910

13

16

18 19

millions

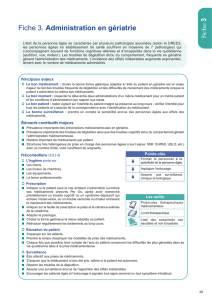

Figure 1. Évolution de la population

des plus de 65 ans.

(en millions) entre 2000 et 2050, INSEE.

1 600 000

1 200 000

800 000

400 000

0

2000 2020 2040

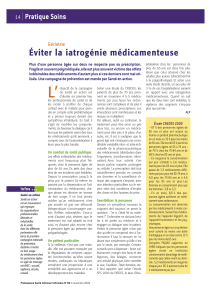

Figure 2. Évolution du nombre de per-

sonnes dépendantes de 60 ans ou plus,

DREES.

Dix huit principales pathologies

Sont liées au vieillissement ou aggravées par lui :

– cancers

– insuffisance cardiaque

– troubles du rythme

– cardiopathies ischémiques

– artériopathies des membres inférieurs

– accident vasculaire cérébral (AVC)

– diabète

– maladie d’Alzheimer

– dépression

– Parkinson

– troubles du sommeil

– dégénérescence maculaire

– cataracte

– glaucome

– ostéoporose

– arthrose

– broncho-pneumopathies obstructives (BPCO)

– incontinence urinaire...

Malgré une position officielle condamnant toute discrimination liée à

l’âge, il y a en pratique sous-médicalisation de la population âgée.

Étude Leem/LIR réalisé par les cabinets ACE et JNB Développement (2003).

Une demande croissante

Plus d’un milliard de personnes* auront plus de 60 ans en 2025 et la

charge des maladies chroniques ira de pair avec le vieillissement de la

population. On compte aujourd’hui dans le monde plus de 600 millions

de personnes de plus de 60 ans. Ce chiffre devrait doubler d’ici 2025 et

atteindre les 2 milliards en 2050, avec une immense majorité de ces per-

sonnes âgées vivant dans les pays en développement. Le vieillissement de

la population se caractérise par une augmentation de la charge des

maladies non transmissibles, maladies cardiovasculaires, diabète, mala-

die d’Alzheimer et autres pathologies mentales associées à la vieillesse,

cancers, pneumopathies obstructives chroniques et problèmes de l’appa-

reil locomoteur. En conséquence, les systèmes de santé devront faire face

dans le monde entier à une demande croissante.

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 58 • octobre 2004

Il y a huit ans, la Fondation

Hôpitaux de Paris-Hôpitaux

de France a choisi de contri-

buer à l’amélioration de la qualité

de vie des personnes âgées avec

l’opération “+ de vie”. Prévue

pour durer un mois, du 1er au 31

octobre, cette campagne, parrai-

née par Aimé Jacquet et Henri

Salvador, a contribué à quelque

1 200 projets propres au séjour

des personnes âgées à l’hôpital.

À cette occasion, nous avons ren-

contré Madame Chirac, qui a

commenté les motivations qui

animent la Fondation, nous a

donné son avis sur les personnes

âgées et a souligné le rôle primor-

dial des soignants dont, bien sûr,

celui des infirmières.

PSII : Quels sont les objectifs de

votre engagement dans la cause

des personnes âgées ?

Madame Bernadette Chirac :

Les

personnes âgées souffrent de l’in-

différence et nous tentons de les

replacer au cœur de la vie. Bien

avant la canicule de l’été dernier

nous étions engagés pour essayer

de rompre cette indifférence. Mais

les événements de l’été 2003 ont

provoqué une prise de conscience

brutale des besoins du 4

e

âge

aujourd’hui et ont montré que le

vieillissement de la population est

un véritable enjeu de société.

Nous sommes tous, vous comme

moi, des personnes âgées en

devenir. C’est vrai qu’il est difficile

de s’imaginer vieux et handicapé.

Notre attention se porte naturelle-

ment davantage vers les enfants.

Or, je le répète, la canicule a mobi-

lisé davantage et cette population

de plus en plus nombreuse a

besoin de nous tous, de béné-

voles aussi, notamment quand

elle séjourne à l’hôpital. Les per-

sonnes âgées sont attachées à

leur maison et à leurs habitudes et

sont désorientées quand elles

sont obligées de séjourner à l’hô-

pital. Nous essayons donc de sen-

sibiliser les Français à travers cette

action de solidarité et de recueillir

des fonds pour financer certaines

réalisations. Il s’agit de faciliter le

rapprochement des familles, de

développer les loisirs pour per-

mettre aux personnes de sortir et

de rompre la monotonie de la vie

à l’hôpital. Nous essayons d’amé-

liorer leur vie avec du matériel que

nous leur procurons et en créant

des lieux conviviaux. Enfin, il nous

faut lutter contre la douleur, car

vous ne vous doutez pas de ce

qu’il y a de physiquement doulou-

reux dans la vieillesse !

PSII : Comment se décline votre

action dans l’opération “+ de vie” ?

Madame B. Chirac : D’une façon

générale, nous procédons, j’insiste,

avec le concours des équipes soi-

gnantes qui élaborent elles-mêmes

des projets et en évaluent le coût.

Ces projets nous sont envoyés et

nous choisissons de les aider en

fonction de leur faisabilité et des

moyens dont nous disposons.

Ainsi, à ce jour, nous avons sub-

ventionné près de 1 200 projets

proposés par des équipes soi-

gnantes dans 570 hôpitaux répar-

tis dans 518 villes de France. Ce

sont des réalisations très diverses.

Nous avons créé, par exemple,

des “espaces famille”, des “es-

paces intergénérations”, des ate-

liers de cuisine. Nous avons fait

l’acquisition de fauteuils roulants,

ou encore nous avons subven-

tionné l’achat de minibus pour

que les personnes, même handi-

capées, puissent se déplacer en

dehors de l’hôpital. Nous nous

occupons de l’aménagement de

parcs et de jardins également.

>>

>> DOSSIER

Madame Chirac a mobilisé l’hôpital Vaugirard-Gabriel Pallez, le 30 septembre dernier,

pour inaugurer la 8ecampagne de solidarité nationale “+ de vie”. Cette campagne en

faveur des personnes âgées a été initiée par la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de

France, dont elle est la présidente depuis 1994.

Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France

Madame Bernadette Chirac :

« Avançons et soyons positifs »

GÉRIATRIE 17

Notre action contre la douleur

consiste pour l’instant en 144 pro

-

jets dans plus de cent établisse-

ments. Nous fournissons ainsi

des matelas anti-escarres qui,

comme vous le savez, coûtent

extrêmement cher ; des pompes

à morphine aussi, des coussins

de positionnement ou encore des

pousses seringues…

Vous savez, le grand âge, ce n’est

pas la fin de la vie active ! Nos

deux parrains, Aimé Jacquet et

Henri Salvador le montrent bien

par leur activité et l’aide qu’ils

nous apportent. Mais il faut lutter

contre l’isolement que procure

l’hospitalisation. C’est pourquoi

nous organisons ces lieux de vie

qui permettent de rapprocher les

personnes âgées non seulement

de leur famille ou de leurs proches

mais aussi des jeunes. Il y a des

expériences avec des élèves de

CP ou de maternelle. En Corrèze,

je viens d’inaugurer un espace qui

permet aux tout petits de passer

une journée ou une après-midi

avec des personnes âgées. Ce

type d’action intergénérationnelle

est bénéfique pour tous et, de

plus, les enfants sont ravis.

Nous sommes également sensibles

à une demande croissante de la

présence d’animaux à l’hôpital. Je

sais que c’est extrêmement difficile.

Mais quand on voit ce que peut

apporter un chien, par exemple,

comme je le constate dans la rela-

tion positive de mon petit-fils avec

son chien, je suis sensible à la

détresse des personnes âgées qui

doivent se séparer de leur animal

lors d’une hospitalisation.

PSII : Quelles sont vos priorités

pour cette année ?

Madame Chirac : Il est difficile

de dégager des priorités tant il y a

à faire. À titre indicatif, nous avons

reçu cette année plus de 600 dos

-

siers qui représentent un budget

de 6 millions d’euros !…

Le nombre de projets dépendra

des résultats de la collecte que

nous engageons en ce moment.

Celle de l’année dernière était de

1,3 million d’euros.

J’espère que cette année, la cam-

pagne que nous avons mise en

place grâce à des sponsors nous

permettra de dépasser ces résultats.

Il appartient maintenant à chaque

Française et à chaque Français de

faire un don, aussi minime soit-il.

PSII : Votre action, en tant que

présidente de la Fondation et

votre engagement dans l’opéra-

tion “+ de vie” ne peut réussir que

si elle s’inscrit dans le cadre d’une

volonté politique. Est-ce le cas ?

Madame Chirac : C’est quoi une

volonté politique ? Je ne suis pas

ministre et je ne fais pas ici de

politique. Mais il faut bien réaliser

que notre population vieillit.

L’INSEE prédit qu’en 2040, les

personnes dépendantes dépasse-

ront le million. Dans toutes les

enquêtes, les Français considè-

rent que les hôpitaux remplissent

toutes les missions de prise en

charge des personnes âgées. Et

c’est vrai que le travail des

équipes soignantes est extraordi-

naire. Mais peu de gens savent ce

que c’est de vivre hors de chez

soi surtout quand on est âgé. Peu

de gens veulent regarder la réalité

de la vieillesse en face. Aucun de

nous ne veut se projeter dans un

avenir de dépendance. Moi la

première ! Aussi, si cette action

citoyenne que je mène peut

contribuer à une meilleure qualité

de vie de ces Français vulné-

rables, elle peut effectivement

être considérée comme une

action politique. Même s’il ne

s’agit que de rendre leur dignité,

donner une certaine convivialité

aux personnes qui, par leur grand

âge, leur état de dépendance,

leur destin... s’en trouvent privées.

Par cette 8eédition de la cam-

pagne “+ de vie”, il s’agit de

remettre en place, en l’amélio-

rant, la condition de vie des per-

sonnes âgées. Il est de notre

devoir de soutenir, en somme,

ceux qui ont construit la France

d’aujourd’hui. Car l’État ne peut

tout faire. Il est donc du devoir de

chacun d’accompagner la poli-

tique d’un État qui ne peut pas

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 58 • octobre 2004

tout résoudre concrètement. Cela

va au-delà de l’État et devient un

enjeu de société.

PSII : Que vous inspirent les

inquiétudes de la profession en ce

qui concerne la prise en charge

de la dépendance ? Notamment

quant au faible niveau de recrute-

ment chez les soignants ?

Madame Chirac : Je suis cons-

ciente qu’il y a un manque d’infir-

mières. C’est une évidence. Mais

ce qui me surprend, c’est que per-

sonne ne l’ait prévu, alors que la

France ne manque pas d’orga-

nismes de prévision. On a réduit la

voilure en remontant le niveau du

concours national, par exemple,

sans se soucier de relever les quo-

tas du nombre d’infirmières. Il y a

eu incontestablement un défaut

de prévision. Aujourd’hui, le gou-

vernement de Monsieur Raffarin

fait face avec beaucoup de talent

pour intéresser les jeunes gens à

ce beau métier. Mais nous avons

perdu beaucoup de temps. Une

infirmière, c’est Bac plus 3. C’est

vous dire qu’il est bien difficile de

répondre instantanément aux

besoins qui existent.

PSII : Comment, à votre avis, sus-

citer les vocations chez les soi-

gnants et valoriser la profession ?

Madame Chirac : On ne va pas se

lamenter. Avançons et soyons posi-

tifs. J’ai souhaité, parce que j’ai une

grande admiration pour les infir-

mières – et que j’en ai aussi dans

ma famille –, j’ai donc souhaité

avec Michel Drucker que certaines

d’entre elles (de l’hôpital

Bretonneau,

pour ne pas le nom-

mer), viennent

témoigner, lors de

l’émission que nous

avons organisée

avec Michel Drucker

et France

Télévision, le 4 octobre, sur

France 3.

J’espère que cette émission et leur

témoignage convaincront beaucoup

de jeunes de tout l’intérêt qu’il y a à

se mobiliser pour notre cause.

Pour ce qui est de moi, je continue ce

travail que je mène à la Fondation

depuis 1976. Sans perdre courage.

Propos recueillis par François Engel

et Andrée-Lucie Pissondes

Infos ...

Quelques chiffres

– Près de

500 000 personnes

vivent dans

des établissements

spécialisés ;

– trois résidents sur

quatre sont âgés de

80 ans et plus ;

– 43,3 % de la

population française

ayant 80 ans ou

plus vivent dans un

service de soins de

longue durée ;

– 2/3 des résidents

souffrent d’une

dépendance

physique sévère ou

d’une dépendance

psychique ;

– 2/3 des personnes

dépendantes âgées

de 60 ans et plus

vivent en institution

quand elles sont

seules.

DOSSIER

18

>>

>> DOSSIER

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 58 • octobre 2004

Selon une enquête de l’ins-

pection générale des affaires

sociales, il y aurait, en France,

30 000 personnes au stade de l’in-

suffisance rénale terminale. Sur les

20 000 dialysés, 30 % auraient

plus de 65 ans et 10 % plus de

80 ans.

Qu’est-ce que l’IRC ?

L’IRC est définie par une diminution

permanente du débit de filtration

glomérulaire secondaire à une

maladie rénale. Cette définition

implique une stratégie de prise en

charge selon le niveau de DFG

(débit de filtration glomérulaire) et

des marqueurs d’atteinte rénale

éventuellement associés. Sa princi-

pale cause quand elle est terminale

– stade où les reins fonctionnent à

moins de 10 % de leur capacité

normale – est le diabète ; viennent

immédiatement après les cardio-

pathies, dont l’hypertension. Les

néphropathies vasculaires (pre-

mière cause d’insuffisance rénale

terminale traitée chez le malade

âgé de plus de 60 ans) et diabé-

tiques représentent 40 % des

causes. Une prise en charge

néphrologique tardive (20 à 35 %

des patients admis en dialyse sont

adressés aux néphrologues moins

de 6 mois avant la mise en dialyse)

conduit également à la phase IRCT

et a des conséquences néfastes

pour le patient. Plusieurs facteurs

l’expliquent : le caractère volontiers

asymptomatique de l’insuffisance

rénale, l’existence de comorbidités

et l’âge élevé. Car l’insuffisance

rénale est aussi un concept physio-

logique. En effet, le nombre de

néphrons fonctionnels diminuant

avec l’âge, l’insuffisance rénale

impliquera donc une adaptation

thérapeutique de certains médica-

ments diurétiques, le choix de ces

produits et une surveillance accrue.

À partir d’un certain âge, on pour-

rait presque parler d’insuffisance

rénale physiologique.

En effet, l’important est la vitesse

de progression de l’insuffisance

rénale, et surtout la façon dont on

va s’écarter de la courbe de dégra-

dation normale en fonction de

l’âge. Un certain degré d’insuffi-

sance rénale, à partir du moment

où on en est averti, peut être

toléré, mais pas sa progression

trop rapide ou son trop grand

dépassement par rapport à ce que

l’on pourrait attendre à un âge par-

ticulier. Des tableaux donnent, en

fonction de l’âge, la fonction rénale

“normale”. Même à un certain

degré d’insuffisance, celle-ci doit

correspondre à ce que l’on peut

attendre à un âge donné. Ainsi,

chez un sujet de 70 ans, on peut

attendre une clairance aux envi-

rons de 60 ml/mn, alors que la

normale d’un adulte se situe à

100 ml/mn. Chez un adulte, on

doit s’alerter lorsque la clairance de

la créatinine atteint 80 ml/mn,

mais chez un vieillard, on le fera

lorsque la clairance de la créatinine

atteindra 40 ml/mn.

Méthodes d’évaluation

de la fonction rénale

La fonction rénale est appréciée

par l’évaluation du DFG. Celui-ci

peut être mesuré ou estimé. Les

méthodes de mesure du DFG

(clairance de l’inuline, méthode

isotopique, Iohexol) sont de réalisa-

tion complexe et nécessitent une

infrastructure spécifique. Leur utili-

sation en pratique clinique cou-

rante est donc limitée, d’où la

nécessité d’utiliser des méthodes

d’estimation et, plus particulière-

ment, la mesure de la créatininé-

mie et la formule de Cockcroft et

Gault, dont la performance est

cependant peu évaluée chez le

sujet âgé (> 75 ans) et inconnue

chez l’obèse (IMC > 30 kg/m2).

Le caractère terminal de l’insuffisance

rénale se définit par un DFG

< 15 ml/

mn/1,73 m

2

indépendam

ment du

début du traitement de suppléance.

D’après plusieurs études, l’inci-

dence de l’IRC semble près de

deux fois plus élevée chez les

hommes que chez les femmes

dans toutes les tranches d’âge. Elle

est plus élevée chez les sujets âgés,

phénomène majoré par l’exclusion

de ces patients en transplantation.

ALP

Source Anaes

>> DOSSIER

La prévalence de l’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) traitée par dialyse

peut être estimée à 400 par million d’habitants, et son incidence, à 100 par million d’ha-

bitants. Prévalence et incidence sont en augmentation*, d’autant plus que l’insuffisance

rénale est aussi un concept physiologique et que la population générale vieillit.

Insuffisance rénale chronique terminale

Des prises en charge trop tardives

GÉRIATRIE 19

Formule de Cockcroft et Gault

Avec la créatininémie exprimée en mg/l

•

chez l’homme :

DFG (ml/mn) = [(140-âge) x poids / 7,2 x créatininémie en mg/l],

•

chez la femme :

DFG (ml/mn) = [(140-âge) x poids / 7,2 x créatininémie en mg/l] x 0,85

Avec la créatininémie exprimée en µmol/l

DFG (ml/min) = [(140-âge) x poids / créatininémie en µmol/l] x k,

Avec k = 1,23 pour les hommes, 1,04 pour les femmes, poids en kg, âge en années.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

1

/

22

100%