Lire l'article complet

Surdité

de transmission

non évolutive

Isolée

Syndrome

Aplasie

mineure

• Scanner

• Radio du squelette

• Scanner

• Radio du squelette

• Bilan ophtalmologique

• Bilan rénal

• Bilan général

Goldenhar

Stickler

Franceschetti

22q11

18q

Figure 1. Arbre décisionnel du bilan étiologique d’une surdité de transmission non évolutive.

6 | La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 318 - juillet-août-septembre 2009

CONGRÈS

RÉUNION

16e Journée de l’AFOP

Surdité de l’enfant

N. Noël-Petroff*

* Hôpital Robert-Debré, Paris.

Le bilan étiologique

(D’après la communication du Dr S. Marlin, Paris)

En France, si 20 % des surdités sont de causes envi-

ronnementales, 80 % sont d’origine génétique. Parmi

ces dernières, 90 % sont des surdités isolées et 10 %

appartiennent à un des 500 syndromes pouvant

comporter un déficit auditif.

La plupart (trois quarts) des surdités génétiques

isolées surviennent de façon sporadique, et non

dans le cadre d’une surdité familiale. La responsabi-

lité d’une mutation sur le gène de la connexine 26

(et/ou 30) est en cause dans un tiers de ces surdités

isolées. Mais 12 gènes au moins peuvent être impli-

qués dans un tableau de surdité isolée ou dans un

tableau de surdité syndromique.

La recherche génétique d’une surdité va être orientée

par :

– le type de surdité : surdité de transmission ou de

perception (figures 1, 2, 3) ;

– le caractère isolé ou syndromique de la surdité

(tableau I) ;

– la forme de la courbe d’audiométrie tonale, l’aspect

fluctuant ou évolutif de la surdité (tableau II) ;

– le scanner des rochers : présence d’une malfor-

mation éventuelle touchant l’oreille moyenne et/

ou interne (tableau III).

Dans les surdités unilatérales, il faudra éliminer

une infection prénatale à cytomégalovirus (CMV)

et évoquer un syndrome de Waardenburg. Dans les

dilatations de l’aqueduc vestibulaire (DAV) unilaté-

rales, contrairement aux formes bilatérales, le gène

SLC26A4 est rarement en cause.

La 16

e

Journée de l’Association française d’ORL pédiatrique (AFOP) s’est tenue le 13 mars

dernier à l’espace Reuilly, à Paris. Tous les thèmes abordés ont concerné la surdité

de l’enfant : dépistage et prise en charge après le dépistage, tests audiométriques

subjectifs et objectifs, avancées sur les étiologies, la recherche, etc.

Surdité

de transmission

évolutive

Isolée

Syndrome

Otospongiose Scanner

• Scanner

• Radio du squelette

• Bilan génétique

• Lobstein

(ostéogenèse

imparfaite)

• Maladies

osseuses

Figure 2. Arbre décisionnel

du bilan étiologique d’une

surdité de transmission

évolutive.

La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 318 - juillet-août-septembre 2009 | 7

CONGRÈS

RÉUNION

Tableau I. Gènes clonés pour les surdités syndromiques les plus fréquentes.

Syndrome Gènes Symptômes cliniques Scanner des rochers

WAARDENBURG 5 gènes connus Troubles de la pigmentation

(peuvent être très discrets)

Normal, parfois anomalie

des canaux semi-circulaires

Syndrome branchio-oto-rénal 3 gènes connus Atteinte rénale

Fistules cervico-faciales

PENDRED 1 gène Atteinte thyroïdienne (goitre à 10 ans) DAV bilatérale

ou malformation de Mondini

USHER type 1 Nombreux gènes Atteinte visuelle précoce

Retard à la marche (aréflexie vestibulaire)

Surdité profonde

Normal

USHER type 2 Nombreux gènes Atteinte visuelle tardive

Pas de retard à la marche

Surdité moyenne à sévère

Normal

Tableau II. Orientation de la recherche génétique pour les surdités isolées en fonction des informations audiologiques lorsque le scanner des rochers

est normal.

Courbe audiométrique OEA Gène

Surdité prélinguale

Courbe plate ou descendante Absentes Connexine 26

+/- connexine 30

Surdité prélinguale profonde Présentes Otoferline

Surdité postlinguale légère

Courbe en U ou ascendante

Origine espagnole

– WFS1

Surdité secondaire à un traitement par aminosides

Origine espagnole ou asiatique (Chine) – Atteinte mitochondriale

OEA: otoémissions provoquées.

Tableau III. Orientation de la recherche génétique en fonction des atteintes de l’oreille interne sur le scanner, pour les surdités isolées.

Malformation de l’oreille interne Caractéristique principale du syndrome Gène

Dilatation de l’aqueduc du vestibule bilatérale Surdité fluctuante ou évolutive SLC26A4 (même gène que celui du syndrome de Pendred)

Conduit auditif interne très dilaté (oreille geyser) Autosomique récessif ou cas sporadique POU3F4

Malformation des conduits semi-circulaires

± vestibule Syndrome exprimé a minima Waardenburg

CHARGE

t

L

H

10 dB 50 dB 100 dB

Composantes L et H en place

Décalage global des 2 composantes

Disparition de L ; H préservée, en place

Pente raide pour L ; H réintègre la zone

Composantes L et H totalement excentrées

I

t

10 dB 50 dB 100 dB

I

t

10 dB 50 dB 100 dB

I

0

20

40

60

80

100

120

250 500 1 000 2 000 4 000

0

20

40

60

80

100

120

250 500 1 000 2 000 4 000

Audition normale

0

20

40

60

80

100

120

250 500 1 000 2 000 4 000

Surdité de perception

avec recrutement

t

10 dB 50 dB 100 dB

I

0

20

40

60

80

100

120

250 500 1 000 2 000 4 000

Surdité de perception

à courbe descendante

t

10 dB 50 dB 100 dB

I

0

20

40

60

80

100

120

250 500 1 000 2 000 4 000

Surdité

sans perception des HF

Surdité de transmission

8 | La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 318 - juillet-août-septembre 2009

CONGRÈS

RÉUNION

Informations apportées

par la courbe latence/intensité

des potentiels évoqués auditifs

(D’après la communication du Pr P. Deltenre,

Bruxelles)

Aucun test ne suffit à lui seul à poser un diagnostic

de surdité. C’est le recoupement et la cohérence des

résultats des tests (tests subjectifs et objectifs, clinique

et interrogatoire des parents) qui rend le diagnostic plus

sûr. Lorsque les résultats sont incohérents, non concor-

dants, il faut évoquer une neuropathie et ne pas hésiter

à refaire des examens.

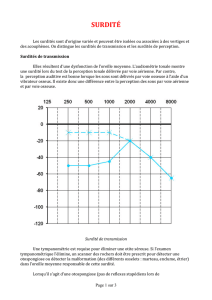

La courbe latence/intensité (L=f(I)) des potentiels

évoqués auditifs précoces (PEA) a 2 composantes :

– la composante L à pente assez verticale, pour les

faibles intensités de stimulation, correspondant au

recrutement progressif des cellules ciliées externes et

des fibres nerveuses au fur et à mesure de l’augmenta-

tion de l’intensité ;

– la composante H à pente horizontale, pour les inten-

sités supérieures à 60 dB, où la plupart des cellules sont

recrutées et où les latences ne se modifient plus.

À noter que l’onde I des PEA possède un double pic pour

des intensités de 50 à 60 dB, qui correspond à la zone de

transition entre ces deux composantes L et H.

Dans les surdités de transmission, la fonction L=f(I) a

une courbe globalement décalée vers la droite, avec

conservation des 2 composantes, sans modification

des pentes (tableau IV).

Dans les surdités de perception endocochléaires, la forme

de la courbe des latences pourra donner une idée de la

courbe audiométrique (tableau IV) :

– en cas d’atteinte des cellules ciliées externes (CCE),

la composante L va disparaître, par perte du système

d’amplification cochléaire, alors que la composante H est

préservée : cliniquement, ces surdités s’accompagnent

d’un recrutement ;

– dans les surdités à pente descendante marquée, la

composante L va se verticaliser : pour les faibles inten-

sités, des neurones plus apicaux vont pouvoir être

“accrochés” et donner des ondes V d’apparition très

retardée. Mais, aux très fortes intensités, la compo-

sante H réintègre la zone de latence normale, car les

neurones accrochés deviennent plus proches ;

– dans les surdités à courbe en pente de ski sans percep-

tion des fréquences aiguës, les 2 composantes, L (verti-

calisée) et H, se retrouvent toutes les deux très en dehors

des zones de latence classiques, sans réintégration,

même à forte intensité. Les ondes à latences très tardives

ne sont donc plus ici représentatives des fréquences clas-

siquement explorées par les PEA (2 000-4 000 Hz).

Tableau IV. Relation entre la fonction latence/intensité des PEA et les audiogrammes.

Surdité

de perception

isolée

85 à 90 %

Autosomique récessif

10 à 15 %

Autosomique dominant

< 1 %

Mitochondriale

Scanner

Scanner

Génétique

Forme de

la courbe audio

2 %

Lié à X

Figure 3. Arbre décisionnel du bilan étiologique pour les surdités de perception

isolées.

La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 318 - juillet-août-septembre 2009 | 9

CONGRÈS

RÉUNION

Auditory Steady State

Responses (ASSR)

(D’après la communication du Pr P. Deltenre,

Bruxelles)

Une évaluation des ASSR a été menée pour apprécier

leur validité, en les confrontant aux PEA. Leur temps

de recueil est très inférieur à celui des “PEA spéci-

fiques en fréquence”. D’un point de vue pratique, ils

sont plus faciles à obtenir chez les bébés de moins

de 2 mois, en sommeil naturel. Au-delà de 6 mois,

le changement du tonus musculaire lors du sommeil

des nourrissons oblige à recourir à l’anesthésie géné-

rale. Un bilan complet nécessite 2 heures environ.

Les ASSR, qui permettent de réaliser une courbe

audiométrique objective sur plusieurs fréquences,

ont une meilleure validité avec la fréquence de

modulation 80 Hz. Toutefois, leur mauvaise sensi-

bilité pour explorer les basses fréquences (250

et 500 Hz) semble améliorée si l’on prend 40 Hz

comme fréquence de modulation. Les ASSR permet-

tent d’obtenir davantage d’informations dans le cas

de surdités avec perte auditive supérieure à 100 dB.

Dans les neuropathies, les PEA, tout comme les ASSR,

restent très mal corrélés avec les seuils obtenus aux

tests subjectifs. Il est préconisé de rechercher le

potentiel microphonique visible dans les premières

microsecondes des PEA, et de comparer les courbes

de raréfaction et de condensation des PEA, mais

aucun test objectif n’est actuellement fiable.

Régénération des cellules ciliées

(D’après la communication du Pr R. Marianowski,

Brest)

Le Pr Marianowski a fait le point sur les 10 dernières

années de recherche concernant la repousse d’un

épithélium sensoriel efficient au niveau de la cochlée.

Jusqu’à présent, on estimait que des cellules ne

pouvaient pas se redifférencier en cellules senso-

rielles dans la cochlée humaine, alors que cette

régénération existe chez l’oiseau ou le batracien.

Le facteur de transcription basique “Math1”, appelé

aussi “ Atoh1”, est essentiel à la transcription de

certains gènes intervenant dans la différentiation

des cellules sensorielles. Chez l’embryon, Atoh1 et

Ngn1 vont permettre l’apparition de cellules ciliées

et de fibres nerveuses entre les 11e et 18e jours de vie

intra-utérine. Puis, Atoh1 va non seulement induire

l’apparition de cellules ciliées, mais celles-ci vont

elles-mêmes empêcher la transformation des cellules

adjacentes par le “système Notch”, les faisant donc se

différencier en cellules de soutien (Hensen, Deiters).

Les cellules ciliées (CCE et CCI), de même que les

cellules de soutien, dérivent toutes des mêmes

cellules souches otocytiques. L’injection d’Atoh1

chez le rat, par différents vecteurs (adénovirus ou

vecteur synthétique KLN4-7), dans une cochlée

sourde (traitée par aminosides), ne permet pas de

récupérer un épithélium fonctionnel si l’injection se

fait dans une cochlée mature. En revanche, lorsque

la même injection est pratiquée dans la vésicule

otique d’un rat sourd, très tôt, à l’âge de 11 jours de

vie embryonnaire, un épithélium sensoriel à architec-

ture globalement respectée, innervé, se développe.

Tests audiométriques subjectifs

chez le jeune nourrisson

(D’après la communication de M. Delaroche,

Bordeaux)

Monique Delaroche à montré, à l’aide de vidéos,

les adaptations possibles des tests audiométriques

subjectifs permettant de rechercher les seuils audi-

tifs dès 2 ou 3 mois de vie chez des enfants repérés

par les examens de dépistage néonatal.

Le but des tests reste de mesurer les seuils auditifs

par voie osseuse (vibrateur) et par voie aérienne

au casque, pour obtenir des courbes d’audiométrie

d’abord bilatérales, puis à oreilles séparées. Une

courbe bilatérale suffira à faire démarrer l’appa-

reillage, car elle reflète la meilleure oreille et il n’y a

donc pas de risque de surcorrection d’une oreille.

L’adaptation de nos pratiques audiométriques doit

intégrer la connaissance du développement normal du

bébé, ce qui amène à adapter l’installation du bébé et

des parents en cabine, la position du testeur, le type

de stimuli (bitonal) et les modalités de renforcement

10 | La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 318 - juillet-août-septembre 2009

CONGRÈS

RÉUNION

qui incitent le bébé à renouveler ses réponses. Chez

les prématurés, il faut tenir compte de l’âge corrigé.

Le testeur doit contrôler l’état de vigilance du bébé

et doit savoir préserver son capital attentionnel. Les

meilleures réponses sont obtenues au seuil de l’en-

dormissement, les réactions aux stimuli devant être

recherchées en dehors des moments d’activité spon-

tanée du bébé. Avant 4 mois, les réponses pourront

être des crispations de paupières, une modification du

rythme respiratoire ou de la succion si l’enfant a une

tétine, un éveil, une ouverture des yeux, des réactions

de surprise. Le testeur devra rester en relation visuelle

d’échange par des mimiques, des gestes, de la parole,

pour renforcer symboliquement la stimulation auditive

et les réponses. Ce jeu relationnel va donner du sens

à la perception. À partir de 6 mois, les réactions de

recherche, d’investigation et d’orientation apparaissent.

Annonce du diagnostic de surdité

(D’après la communication du Dr G. Lina-

Granade, Lyon)

Les médecins ORL audiophonologistes auxquels

revient la lourde tâche d’annoncer une surdité n’ont

pas été formés à ce genre d’épreuve lors de leurs

études médicales. Ils se sentent donc souvent un

peu livrés à eux-mêmes pour annoncer à de jeunes

parents une pathologie qui s’avère être incurable.

Pour ces parents, il y aura un AVANT et un APRÈS.

“La forme, c’est le fond qui revient à la surface”

(V. Hugo) : la manière d’annoncer le diagnostic va

compter sur la façon dont les parents vont réaliser et

accepter ce qui se passe pour leur enfant. L’annonce

ne doit pas être faite sans y mettre la forme. Mieux

vaut prévoir un rendez-vous plus long, pour avoir

le temps d’expliquer, de choisir les mots, d’amener

petit à petit le diagnostic et pouvoir répondre aux

questions. Il faut rester clair sur le diagnostic sans

pour autant être péremptoire, mais apporter aussi

un peu d’espoir en parlant des différents moyens qui

existent pour aider cet enfant sourd. Le mot “surdité”

lui-même renvoie dans l’inconscient collectif à des

équivalences du type “sourd total”, “muet”, “langue

des signes”, voire “sourdingue”, avec sa connotation

de débilité associée à l’atteinte sensorielle.

Le diagnostic est plus facile à amener si les parents

ont déjà eux-mêmes des doutes sur l’audition de leur

enfant et s’ils ont assisté aux tests audiométriques en

champ libre et se sont rendu compte des sons qui ne

provoquent aucune réaction de la part de leur enfant.

L’annonce est plus délicate pour les bébés diagnos-

tiqués sourds à la suite du dépistage systématique :

les parents sont moins préparés. Devant des PEA

anormaux (PEAA), mieux vaut parler “d’anomalies

nécessitant de compléter les explorations auditives”

plutôt que parler déjà de “surdité”.

En pratique, l’ORL devra annoncer le diagnostic en

reprenant les doutes antérieurs des parents, en leur

rappelant les réactions qu’ils ont eux-mêmes consta-

tées en cabine, en rappelant les facteurs de risque, s’il

y en avait. Il pourra expliquer l’audiogramme sur un

schéma, les sons pouvant être perçus ou non par leur

enfant. Il pourra aussi expliquer l’anatomie de l’oreille,

la différence entre les atteintes de l’oreille moyenne

et celles de l’oreille interne. L’ORL doit avoir envers

les parents une “empathie”, une écoute bienveillante,

il doit justifier leur peine, accepter leurs larmes, qui

sont souvent un témoin positif de la bonne prise de

conscience des enjeux. Expliquer ce qui peut être entre-

pris pour aider cet enfant sourd débute la guidance et

l’accompagnement des parents. Parler de chirurgie

et d’implant dès ce premier rendez-vous est risqué,

car l’illusion d’une réparation possible est probable et

elle pourra empêcher les parents de prendre toute la

mesure du handicap réel de leur enfant. En revanche,

il faut déjà expliquer ce que sont les prothèses audi-

tives (il est bon d’avoir des modèles pour les faire mani-

puler) et donner des pistes de communication globale

pour que les parents se sentent moins démunis face

à leur très jeune enfant. Il faut bien expliquer l’impor-

tance de continuer à parler au bébé et de renforcer

les échanges globaux en s’aidant de câlins, mimiques,

chansons, comptines, voire en associant des signes issus

de la langue des signes française (LSF) ou de quelques

mots auxquels on associera le code du langage parlé

complété (LPC), le plus urgent étant de restaurer une

communication compréhensible pour l’enfant. Il faudra

expliquer le rôle des audioprothésistes, des orthopho-

nistes, des centres pour enfants sourds, des modes de

communication. Des adresses d’associations de parents

d’enfants sourds pourront être communiquées.

La réaction des parents pourra être de divers ordres :

– une sidération : pour certains parents, un long temps

sera nécessaire pour accepter ce diagnostic ;

– un déni, les parents refusant le diagnostic : la

reprise des explications lors des différentes visites

sera donc importante ; on peut aussi proposer d’aller

voir un autre audiologiste pour deuxième avis ;

– de la colère, soit vis-à-vis des professionnels n’ayant

pas fait le diagnostic avant, soit vis-à-vis du médecin

annonceur, soit vis-à-vis de cet enfant qui ne répond

plus aux critères de l’enfant idéal, etc. ;

– un hypercontrôle : les parents vont essayer de

rationnaliser au maximum pour se mettre à distance

de ce qui leur arrive ;

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%