Besoins nutritionnels

Besoins nutritionnels

Les apports quotidiens recommandés

par l’OMS sont de 1 800 kcal pour les

femmes et de 2 000 kcal pour les hommes,

soit environ 35 kcal/kg de poids par

jour. Une répartition équilibrée des apports

contient 12 à 15 % de protides, 55 à

60 % de glucides et 30 à 35 % de lipides.

La malnutrition protéino-énergétique

concerne 3 à 5 % des sujets âgés à

domicile, 50 % en hospitalisation aiguë,

et touche de 20 à 60 % des patients qui

résident en institution. Ces chiffres,

considérables s’ils sont exprimés en

nombre absolu, expliquent la nécessité

d’intégrer la prise en charge nutrition-

nelle dans les priorités thérapeutiques

des unités hébergeant des personnes

âgées.

Étiologies des malnutritions

Elles relèvent de deux mécanismes prin-

cipaux : les carences par insuffisance

d’apports et celles imputables à un hyper-

catabolisme. Cette dernière, aussi appe-

lée dénutrition endogène est fréquente,

notamment lors de pathologies à l’ori-

gine de syndromes inflammatoires. La

survenue d’une affection aiguë chez

une personne, déjà fragilisée par des

apports énergétiques faibles, va entraî-

ner une dénutrition grave par augmen-

tation des besoins (1). De nombreuses

causes à l’origine d’une carence d’ap-

ports peuvent être retrouvées chez les

sujets âgés, comme la solitude et l’iso-

lement, des ressources insuffisantes, une

diminution des capacités physiques et sen-

sorielles, une démence ou une dépres-

sion, les hospitalisations, le nombre de

médicaments qu’ils prennent quotidien-

nement, ou encore les régimes abusifs sur

prescription médicale ou imputables à

leurs propres croyances.

Évaluation

du statut nutritionnel

Le diagnostic et l’évaluation d’une dénu-

trition reposent sur la connaissance de

plusieurs éléments ou indices comprenant

au minimum une enquête diététique,

rendue parfois difficile lorsque des

troubles mnésiques existent, le relevé de

paramètres anthropométriques, comme

le poids et l’indice de masse corporelle

(IMC) et la mesure de marqueurs bio-

logiques (2). Le BMI ou indice de Que-

telet, correspond au poids, en kilo-

grammes, que divise le carré de la taille

(IMC = P(kg)/T2(m2)). Lorsque l’indice

est inférieur à 21 chez la femme ou

20 chez l’homme, le patient âgé est

considéré comme dénutri. S’agissant des

marqueurs biologiques, ils comprennent

des protéines nutritionnelles comme

l’albumine (seuil pathologique < 35 g/l)

et la pré-albumine (SP < 200 mg/l), et

des protéines de l’inflammation comme

la protéine C réactive (SP > 20 mg/l) et

l’orosomucoïde (SP > 1,2 g/l). Cer-

taines grilles d’évaluation standardisées

comme le Mini Nutritional Assessment

(MNA) (3) prennent en considération

ces différents types de marqueurs

(annexe 1).

L’évaluation de l’état nutritionnel fait

partie de l’examen clinique du sujet âgé.

Elle est indispensable à l’élaboration

d’une stratégie thérapeutique. Cepen-

dant, cette évaluation ne peut être le fait

d’un seul outil car aucun n’a suffisam-

ment de sensibilité et de spécificité pour

permettre le diagnostic du type et de la

sévérité de la dénutrition. L’ensemble

de ces marqueurs doit permettre de

savoir si le patient est dénutri, quel est

son type de dénutrition, et enfin quelle

en est son intensité (4). Ils permettent

également de surveiller l’efficacité d’une

renutrition protéino-énergétique.

Prise en charge

thérapeutique

Le diagnostic de dénutrition étant posé,

son étiologie et sa sévérité connues, le

praticien dispose alors de plusieurs pro-

grammes de renutrition parmi lesquels

il choisit celui qui est le plus adapté à la

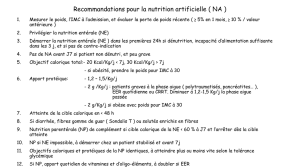

situation clinique du patient (annexe 2).

169

Le sujet âgé

Act. Méd. Int. - Gastroentérologie (17), n

os

8-9, nov.-déc. 2003

Nutrition

T. Cudennec, N. Faucher, L. Teillet*

* Service de médecine gériatrique,

hôpital Sainte-Périne, Paris.

La population des personnes

âgées de plus de 75 ans

regroupe des patients fragiles

particulièrement exposés au risque

de dénutrition protéino-calorique.

Les problèmes nutritionnels que pré-

sentent ces patients sont malheu-

reusement trop fréquemment relé-

gués au second plan alors que le

maintien d’un état nutritionnel

adapté est souvent décisif pour

l’évolution globale de la santé et de

la qualité de vie du sujet âgé fragile,

qu’il se trouve à son domicile, en ins-

titution ou, a fortiori, en milieu hos-

pitalier. Les patients dénutris guéris-

sent moins vite, récupèrent plus

lentement et développent davan-

tage de complications. Il paraît alors

fondamental de pouvoir disposer, au

plus vite, d’une évaluation du statut

nutritionnel afin de proposer une

prise en charge adaptée à la situa-

tion clinique.

Le sujet âgé

L’alimentation orale, par stimulation et

par restauration de l’appétit, doit tou-

jours être privilégiée. Les régimes stricts

doivent être assouplis, les habitudes ali-

mentaires respectées et la présentation

soignée. Il peut être nécessaire d’y asso-

cier des compléments caloriques enrichis

éventuellement en protéines. Cependant,

certaines situations médico-chirurgi-

cales, ainsi que l’existence de troubles

de la déglutition, rendent ces pratiques

aléatoires ou impossibles.

L’alimentation entérale artificielle est

une alternative. Elle permet l’utilisation

physiologique du tube digestif en admi-

nistrant les nutriments directement dans

l’estomac ou dans le grêle proximal.

Elle ne contraint pas le sujet à l’alite-

170

Le sujet âgé

Act. Méd. Int. - Gastroentérologie (17), n

os

8-9, nov.-déc. 2003

Le sujet âgé

Annexe 1. Une grille d’évaluation rapide du statut nutritionnel, le MNA.

D’après Guigoz Y, Vellas B, Garry PJ. Mini Nutritional Assessment : a practical assessment for grading the nutritional state of elderly

patients. Facts and Research in Gerontology, Nestlé Ltd/Clintec, 1994 (suppl. 2).

Dépistage

A. Le patient présente-t-il une perte d’appétit ?

A-t-il mangé moins ces 3 derniers mois par manque d’appétit,

problèmes digestifs, difficultés de mastication ou de déglutition ?

0 = anorexie sévère

1 = anorexie modérée

2 = pas d’anorexie

B. Perte récente de poids (< 3 mois)

0 = perte > 3 kg

1 = ne sait pas

2 = perte entre 1 et 3 kg

3 = pas de perte de poids

C. Motricité

0 = du lit au fauteuil

1 = autonome à l’intérieur

2 = sort du domicile

D. Maladie aiguë ou stress psychologique lors des 3 derniers mois ?

0 = oui / 1 = non

E. Problèmes neuropsychologiques

0 = démence ou dépression sévère

1 = démence ou dépression modérée

2 = pas de problème psychologique

F. Indice de masse corporelle

[IMC = poids/taille2en kg/m2]

0 = IMC < 19

1 = 19 ≤IMC < 21

2 = 21 ≤IMC < 23

3 = IMC ≥23

Score de dépistage (sous-total max. 14 points)

12 points ou plus : normal, pas besoin de continuer l‘évaluation

11 points ou moins : possibilité de malnutrition, continuez l’évaluation

Évaluation globale

G. Le patient vit-il de façon indépendante au domicile ?

0 = non / 1 = oui

H. Prend plus de trois médicaments ?

0 = oui / 1 = non

I. Escarres ou plaies cutanées ?

0 = oui / 1 = non

J. Combien de véritables repas le patient prend-il par jour ?

(petit déjeuner, déjeuner, dîner > 2 plats)

0 = 1 repas / 1 = 2 repas / 2 = 3 repas

K. Consomme-t-il :

– une fois par jour au moins des produits laitiers ? oui / non

– une ou 2 fois par semaine des œufs ou des légumineuses ? oui / non

– chaque jour de la viande, du poisson ou de la volaille ? oui / non

0,0 = si 0 ou 1 oui

0,5 = si 2 oui

1,0 = si 3 oui

L. Consomme-t-il 2 fois par jour au moins des fruits et légumes ?

0 = non / 1 = oui

M. Combien de verres de boissons consomme-t-il par jour ?

0,0 = < 3 verres

0,5 = de 3 à 5 verres

1,0 = plus de 5 verres

N. Manière de se nourrir

0 = nécessité d’une assistance

1 = se nourrit seul avec difficultés

2 = se nourrit seul sans difficultés

O. Le patient se considère-t-il bien nourri ?

0 = malnutrition sévère

1 = ne sait pas ou malnutrition modérée

2 = pas de problème de nutrition

P. Le patient se sent-il en meilleure ou en moins bonne santé

que la plupart des personnes de son âge ?

0,0 = moins bonne / 0,5 = ne sait pas

1,0 = aussi bonne / 2,0 = meilleure

Q. Circonférence brachiale (CB en cm)

0,0 = CB < 21

0,5 = 21 ≤CB ≤22

1,0 = CB > 22

R. Circonférence du mollet (CM en cm)

0 = CM < 31

1 = CM ≥31

Évaluation globale (max. 16 points)

Score de dépistage

Score total (max. 30 points)

Appréciation de l’état nutritionnel

De 17 à 23,5 points : risque de malnutrition

Moins de 17 points : mauvais état nutritionnel

ment et permet l’administration de médi-

caments. Des troubles de la déglutition

ou l’observation d’une dénutrition sévère

avec impossibilité ou insuffisance de renu-

trition par voie orale rendent nécessaire

le recours à une alimentation entérale.

Elle doit s’inscrire dans un projet théra-

peutique cohérent, envisagé avec le patient

ou avec son entourage lorsqu’il est inca-

pable de s’exprimer, et ne concerne pas

les situations de fin de vie. Cette ali-

mentation peut se réaliser en gériatrie à

l’aide de deux voies d’abord :

– la sonde naso-gastrique (SNG) est

facile à poser mais peut engendrer diffé-

rentes complications comme un incon-

fort nasal et oro-pharyngé, des ulcéra-

tions sur son trajet ou des sinusites. De

plus, elle est peu discrète et facile à

arracher pour un sujet confus ou agité.

Cette méthode ne peut être retenue en

milieu gériatrique que pour une courte

période et sa nécessité régulièrement

réévaluée (5) ;

– la gastrostomie per endoscopique (GPE)

est posée au cours d’une endoscopie

digestive haute après insufflation et trans-

illumination de l’estomac qui est ponc-

tionné pour permettre la mise en place de

la canule. Cette méthode a peu de com-

plications et est particulièrement adap-

tée à une alimentation entérale artificielle

de longue durée qui peut être débutée

dès la douxième heure après sa pose (6).

Ses indications, nécessitant une concer-

tation préalable, sont parfois transitoires,

notamment lors d’une perte rapide d’au-

tonomie, d’une prise en charge d’escarres

importantes ou d’une dénutrition sévère

engageant le pronostic vital.

Afin de limiter les complications impu-

tables à ces méthodes, il est nécessaire

d’augmenter progressivement la quan-

tité de nutriments à assimiler. Le débit

d’administration est régulé par une

pompe, le patient doit se trouver en posi-

tion demi-assise au cours et au décours

immédiat de l’alimentation pour limi-

ter les régurgitations et diminuer ainsi

le risque d’inhalation bronchique. Le

choix du produit de nutrition et sa quan-

tité dépendent de l’objectif nutritionnel

fixé. Conditionnés en flacon de 500 ml,

ces mélanges nutritifs complets con-

tiennent de 500 à 750 kcal. Ces produits

contiennent peu de sodium et il est sou-

vent nécessaire d’y associer un complé-

ment de NaCl. En plus de l’alimentation,

ces deux méthodes permettent l’admi-

nistration de médicaments en prenant

bien soin de rincer à l’eau les sondes pour

éviter qu’elles ne se bouchent.

Cependant, l’attitude des équipes géria-

triques françaises a changé concernant

l’alimentation entérale, avec un recours

moins fréquent à ces méthodes chez les

patients présentant un état démentiel

avancé et lors de contexte de fin de vie (7).

L’alimentation parentérale consiste en

l’administration d’apports nutritionnels

par voie intraveineuse. Cette méthode

ne présente pas d’aspects spécifiques

en médecine gériatrique où elle est peu

employée devant les risques d’hyper-

volémie, de perturbations de l’équilibre

hydro-électrolytique, de mauvaise tolé-

rance loco-régionale et d’infections.

Une carence en vitamines et en oligo-

éléments est le plus souvent associée aux

états de dénutrition. Les carences les plus

fréquentes, chez le sujet âgé fragile,

concerne l’acide folique, le calcium et la

vitamine B 12 qu’il faut penser à recher-

cher et à supplémenter.

L’observation d’une déshydratation est

souvent associée à la malnutrition pro-

téino-énergétique chez la personne âgée.

L’hydratation peut alors se faire soit par

voie orale, soit à l’aide des sondes uti-

lisées pour l’alimentation entérale arti-

ficielle, ou encore par voie parentérale

intraveineuse, mais également par hypo-

dermoclyse. Cette dernière technique

consiste à administrer de 500 ml à 1 l de

sérum physiologique ou de glucosée à

5 % par voie sous-cutanée stricte à

l’aide d’une aiguille de type Butterfly®.

Cette perfusion délivrée sur 12 heures,

de nuit, permet au patient de conserver

une bonne autonomie diurne (8).

Conclusion

Le diagnostic des malnutritions protéino-

énergétiques, ainsi que leurs évalua-

tions et la mise en place rapide de stra-

tégies thérapeutiques, est une priorité dans

la prise en charge des patients âgés. Elle

permet notamment de réduire l’impor-

tance de la morbidité et de la mortalité

qui leur sont associées. Bien qu’il soit

toujours souhaitable de favoriser l’ali-

mentation par voie orale, certaines situ-

ations cliniques peuvent nécessiter le

recours à une nutrition artificielle lorsque

l’apport devient insuffisant. ■

171

Le sujet âgé

Act. Méd. Int. - Gastroentérologie (17), n

os

8-9, nov.-déc. 2003

Le sujet âgé

Ingesta Statut nutritionnel

Normal Altéré Très altéré

(dénutrition modérée, (dénutrition sévère,

albumine < 30 g/l albumine < 30 g/l)

Normaux Surveillance Surveillance, conseils Supplémentation orale

réévaluations, d’emblée

adaptations alimentaires

Diminués Surveillance, conseils Supplémentation orale Alimentation entérale,

(≤1/3) réévaluations d’emblée surtout si affection

adaptations alimentaires cachectisante

Très diminués Supplémentation orale Alimentation entérale, Alimentation entérale,

(> 1/3) d’emblée surtout si affection d’emblée

cachectisante

Annexe 2. Schéma de décision d’intervention nutritionnelle en fonction du statut et des ingesta.

Références

1. Noel D. Stratégie nutritionnelle en

médecine gériatrique. Louvain Med 1998 ;

117 : S47-S51.

2. Derycke B, Blonde-Cynober F, Ballan-

ger E. Évaluation des pratiques d’évalua-

tion de l’état nutritionnel des patients en

soins de suite et de réadaptation et amé-

lioration de la prise en charge. Revue de

Gériatrie 2003 ; (suppl. B), 28, 5 : 24-25.

3. Guigoz Y, Vellas B, Garry PJ. Assessing

the nutritional status of the elderly : the

mini nutritional assessment as part of the

geriatric evaluation. Nutr Rev 1996 ; (54)

II : 59-65.

4. Vellas B, Lauque S, Andrieu S et al.

Nutrition assessment in elderly. Curr Opin

Clin Nutr Metab Care 2001 ; 1 : 5-8.

5. Ferry M. Le support nutritionnel chez

le malade âgé. Revue de Gériatrie 1995 ;

20 : 10, 29.

6. Ferry M, Alix E, Brocker et al. Nutrition

de la personne âgée, 2eÉd. Paris : Masson,

2002 ; 145-59.

7. Pfitzenmeyer P, Manckoundia P, Mischis-

Troussard C et al. et le Club francophone

gériatrie et nutrition. Enteral nutrition in

french institutionalized patients : a multi-

centric study. J Nutr Health Aging 2002 ;

(6) ; 5 : 301-5.

8. Dardaine V, Ferry M, Constans T. La per-

fusion sous-cutanée ou hypodermoclyse : une

technique de réhydratation utile en gériatrie.

Presse Med 1999 ; (28) 40 : 672-9.

172

Le sujet âgé

Act. Méd. Int. - Gastroentérologie (17), n

os

8-9, nov.-déc. 2003

Le sujet âgé

1

/

4

100%