Prévention des chutes en réadaptation

Prévention

des

chutes

en

réadaptation

Preventing

falls

in

rehabilitation

facilities

R.

Brion

a,b

S.

Mercier

a

a

Centre

Bayard,

69100

Villeurbanne,

France

b

Dieulefit

Santé,

26220

Dieulefit,

France

Disponible

en

ligne

sur

ScienceDirect

le

21

octobre

2015

Après

un

épisode

pathologique

aigu

et

notamment

après

une

intervention

chirur-

gicale,

le

risque

de

chute

est

accru

chez

les

patients,

surtout

les

plus

âgés.

C'est

une

notion

que

les

personnels

des

centres

de

soins

de

suite

et

de

réadaptation

(SSR)

connaissent

bien

pour

y

être

confrontés

et

pour

laquelle

ils

ont

une

vigilance

toute

particulière

(Annexe

1).

En

raison

de

la

durée

d'hospitalisation

plus

longue

qu'en

établissement

médico-chirurgi-

cal

et

de

leur

spécificité

en

rééducation,

les

établissements

SSR

sont

bien

adaptés

pour

l'évaluation

et

la

prévention

des

risques

de

chute.

Une

approche

individualisée

permet

d'identi-

fier

les

risques

de

chute

des

patients

et

de

prendre

dans

l'établissement

les

mesures

réduisant

ce

risque.

Au-delà,

une

rééducation

adaptée

à

la

prévention

des

chutes

favorise

un

retour

à

domicile

mieux

sécurisé.

LA

PRISE

EN

CHARGE

INDIVIDUELLE

Comment

dépister

les

patients

à

risque

de

chute

?

Le

patient

type

à

risque

de

chute

est

âgé

de

plus

de

80

ans.

Il

a

déjà

chuté

(une

chute

dans

la

dernière

année

est

un

des

meilleurs

fac-

teurs

prédictifs).

Sa

mobilité

est

habituelle-

ment

réduite

et

il

vit

un

changement

d'environnement

récent

(l'hospitalisation

et

la

mutation

dans

un

service

SSR

entrent

bien

dans

ce

cadre).

Certaines

pathologies

spécifiques

augmen-

tent,

parfois

considérablement,

ce

risque.

Ce

sont

essentiellement

les

pathologies

suivantes

:

neurologique

:

maladie

de

Parkinson,

démences,

dépression

;

Auteur

correspondant

:

R.

Brion,

Centre

de

réadaptation

Capio-

Bayard,

44,

avenue

Condorcet,

69100

Villeurbanne,

France.

Adresse

e-mail

:

RÉSUMÉ

La

prévention

des

chutes

est

une

préoccupation

majeure

des

établissements

de

soins

de

suite

et

de

réadaptation.

La

première

mesure

est

l'évaluation

a

priori

du

risque

de

chaque

patient

et

la

mise

en

place

de

mesures

préventives

individuelles.

Une

analyse

globale

des

chutes

au

niveau

de

l'établissement

doit

également

être

conduite

grâce

à

un

registre

colligeant

la

totalité

des

chutes

et

de

leurs

circonstances

de

survenue.

L'ensemble

des

données

analysées

permet

de

mettre

en

évidence

l'éventualité

de

risques

insuffisamment

gérés

ou

spécifiques

à

l'établisse-

ment

et

donc

de

guider

des

mesures

de

prévention

plus

globales.

L'efficacité

de

ces

mesures

doit

être

évaluée.

©

2015

Elsevier

Masson

SAS.

Tous

droits

réservés.

SUMMARY

Falls

prevention

is

a

major

concern

for

rehabilitation

institutions.

The

first

action

is

the

preliminary

assessment

of

the

risk

of

each

patient

and

the

setting

up

of

individual

preventive

measures.

A

comprehensive

analysis

of

the

falls

at

the

establishment

level

must

also

be

conducted

through

a

register

compiling

all

of

the

falls

and

their

circumstances.

Analyzed

data

set

allows

to

highlight

the

possibility

of

poorly

managed

or

specific

risks

and

thus

to

guide

more

comprehensive

preventive

actions.

The

effectiveness

of

these

actions

should

be

evaluated.

©

2015

Elsevier

Masson

SAS.

All

rights

reserved.

R.

Brion

Arch

Mal

Coeur

Vaiss

Prat

2015;2015:18–22

Dossier

/

Fiche

technique

18

http://dx.doi.org/10.1016/j.amcp.2015.09.013

©

2015

Elsevier

Masson

SAS.

Tous

droits

réservés.

troubles

cognitifs

:

diminution

du

MMS

(Mini-Mental

Score)

;

troubles

sensoriels

:

vision

diminuée,

sensibilité

profonde

altérée

;

incontinence,

notamment

urinaire

par

impériosité

;

hypotension

orthostatique

;

troubles

locomoteurs

et

neuromusculaires

:

diminution

de

la

force

(membres

inférieurs,

préhension),

troubles

de

la

mar-

che

et/ou

de

l'équilibre

postural

ou

dynamique,

nécessité

d'auxiliaires

pour

le

déplacement

(canne,

déambulateur.

.

.)

;

polymédication

(4

médicaments

et

plus),

psychotropes,

trai-

tement

hypotenseurs.

.

.

;

comportementales

:

alcool,

sédentarité,

malnutrition,

témérité.

.

.

Quatre

tests

simples

permettent

d'évaluer

assez

précisément

le

patient

potentiellement

«

chuteur

»

:

le

test

de

mobilité

:

demander

au

patient

de

se

lever

d'un

siège

classique,

de

marcher

sur

3

mètres,

de

se

retourner

et

de

revenir

s'asseoir

sans

l'aide

d'une

canne

:

on

note

un

déficit

de

mobilité

à

partir

d'une

durée

du

test

de

20

secon-

des

et

un

risque

important

à

partir

de

29

secondes

;

le

test

unipodal

:

le

maintien

en

équilibre

sur

une

jambe

ne

peut

être

tenu

plus

de

5

secondes

;

la

poussée

sternale

:

un

déséquilibre

(à

contrôler

!)

après

une

poussée

modérée

prédit

un

risque

de

chute

accru

;

le

test

de

parole

pendant

la

marche

:

les

personnes

fragiles

s'arrêtent

de

marcher

quand

elles

sont

sollicitées

sur

un

autre

domaine

d'attention.

On

conçoit

que

ce

handi-

cap

puisse

favoriser

un

moment

d'inattention

et

une

chute.

Des

tests

spécifiques

plus

précis

explorant

l'équilibre

statique

et

dynamique

avec

des

scores

sont

disponibles

comme

le

test

de

Tinetti

(adapté

par

les

Enseignants

de

gériatrie

français)

Un

environnement

mal

adapté

est

bien

souvent

le

facteur

qui

va

déclencher

la

chute

:

les

locaux

:

les

chutes

peuvent

être

favorisées

par

un

éclairage

insuffisant

ou

une

recherche

d'interrupteur

peu

accessible,

des

escaliers

mal

conçus,

l'absence

de

rampes,

des

sols

glissants,

des

tapis.

.

.

et

tout

ce

qui

peut

faire

obstacle

;

le

matériel

:

des

chaussures

inappropriées,

des

auxiliaires

de

marche

mal

adaptés,

du

matériel

de

rééducation

mal

sécurisé.

.

.

peuvent

être

à

l'origine

de

chutes.

Mesures

permettant

de

limiter

le

nombre

de

chutes

Le

«

toilettage

»

de

l'ordonnance

doit

être

une

attitude

systé-

matique

avec

une

attention

particulière

portée

sur

le

nombre

de

médicaments

prescrits,

sur

l'utilisation

des

psychotropes

ainsi

que

des

traitements

hypotenseurs.

L'adaptation

du

milieu

de

vie

est

une

étape

très

importante

:

en

SSR,

l'adaptation

de

la

chambre,

des

zones

de

transit

et

des

lieux

de

rééducation

sont

une

nécessité

à

partager

avec

tous

les

professionnels

et

parfois

avec

les

conseils

des

ergothéra-

peutes.

Avant

la

sortie

du

centre,

un

aménagement

de

l'habitat

avec

visite

d'un

ergothérapeute

à

domicile

sera

parfois

néces-

saire

chez

un

sujet

à

risque

non

maîtrisé.

Un

programme

de

rééducation

spécifique

doit

être

envisagé

chez

les

patients

à

risque.

Il

comprend

plusieurs

volets

:

aspects

éducatifs

sur

les

erreurs

à

ne

pas

commettre

en

cours

d'hospitalisation.

Un

excellent

film

éducatif

réalisé

par

les

hôpitaux

de

Genève

est

disponible

sur

http://www.

dailymotion.com/video/xmhzde

;

rééducation

par

l'activité

physique

:

elle

a

pour

objectif

de

répondre

aux

4

besoins

spécifiques

suivants

:

endurance,

force,

équilibre,

vertige,

le

programme

comprend

donc

des

exercices

de

renforce-

ment

musculaire,

de

conservation

ou

amélioration

des

amplitudes

articulaires,

de

rééducation

à

la

marche

et

d'entraînement

à

l'équilibre.

Ces

programmes

compren-

nent

également

des

exercices

de

relèvement

du

sol.

Le

taï

chi,

art

martial

chinois,

a

une

efficacité

démontrée

notam-

ment

sur

la

fonction

équilibre,

l'impact

de

ces

programmes

joue

également

sur

la

reprise

d'une

confiance

souvent

perdue

à

la

suite

d'une

chute

précédente.

Le

«

syndrome

post-chute

»

avec

la

peur

de

tomber

à

nouveau

contribue

à

entretenir

la

sédentarité

qui

est

en

soi

un

facteur

de

risque

de

nouvelle

chute.

Des

mesures

diverses

peuvent

être

envisagées

en

fonction

des

problématiques

posées

:

la

correction

des

déficits

visuels

lorsqu'elle

est

possible

;

le

port

de

chaussures

adaptées

(chaussures

plates

confor-

tables

à

semelles

plutôt

épaisses

et

dures

que

souples

et

minces,

prenant

bien

le

pied)

en

évitant

les

pieds

nus,

chaussons

ouverts,

claquettes.

.

.

;

la

lutte

contre

l'ostéoporose

(apport

de

vitamine

D

dans

une

population

souvent

carencée)

afin

de

lutter

contre

les

consé-

quences

fracturaires

des

chutes.

Après

avoir

identifié

les

patients

à

risque

accru

de

chute,

il

convient

de

prendre

les

mesures

nécessaires

afin

d'adapter

leur

traitement,

leur

environnement,

et

pour

certains

envisager

une

rééducation

spécifique.

Malheureusement,

souvent,

cela

ne

suffit

pas

et

un

certain

nombre

de

chutes

se

produit

imman-

quablement

dans

tous

les

établissements.

C'est

pour

cela

qu'il

faut

aller

plus

loin

dans

la

démarche

qui

doit

dépasser

le

stade

de

la

prise

en

charge

individuelle

pour

être

accompagnée

d'une

démarche

épidémiologique

au

niveau

de

l'établissement.

LA

RÉFLEXION

GLOBALE

Chaque

établissement

a

ses

particularités

liées

à

l'âge

et

à

la

sociologie

de

la

patientèle

admise,

aux

locaux

et

au

mode

de

fonctionnement.

L'analyse

globale

des

chutes

survenues

dans

l'établissement

doit

permettre

de

préciser

s'il

existe

des

ris-

ques

classiques

insuffisamment

pris

en

charge

par

l'établis-

sement

ou

des

risques

particuliers

et

d'apporter

dans

ce

cas

des

modifications

structurelles

et/ou

organisationnelles.

Cette

réflexion

est

conduite

en

cinq

étapes.

étape

1

:

comptabilisation

exhaustive

du

nombre

de

chutes

survenant

dans

l'établissement

(sans

sous-estimation)

;

étape

2

:

analyse

de

chaque

cas

(questionnaire

en

Annexe

1

utilisé

au

centre

Bayard)

;

étape

3

:

analyse

globale

multidisciplinaire

des

chutes

sur-

venues

dans

l'établissement

avec

recherche

de

facteurs

favorisants.

Les

discussions

doivent

porter

sur

:

le

profil

des

patients

chuteurs,

les

facteurs

environnementaux,

les

conséquences

des

chutes,

les

interventions

envisagées

;

L'étude

doit

notamment

permettre

d'attirer

l'attention

sur

des

évènements

répétitifs

(par

exemple

:

chutes

dans

un

escalier

insuffisamment

éclairé.

.

.,

assistance

insuffi-

sante

des

patients

invalides

à

certaines

heures

de

la

journée.

.

.,

couloir

encombré.

.

.,

déambulateur

mal

adapté

ou

mal

utilisé.

.

.,

oubli

de

blocage

d'un

fauteuil

roulant,

etc.).

Prévention

des

chutes

en

réadaptation Dossier

/

Fiche

technique

19

étape

4

:

les

constations

de

l'étape

3

doivent

déboucher

sur

l'élaboration

et

la

mise

en

application

de

mesures

correc-

tives

ciblées

(pour

suivre

les

exemples

précédents

:

éclai-

rage

modifié

sur

une

zone

à

risque,

meilleure

répartition

des

personnels

sur

certaines

heures,

ne

pas

laisser

du

matériel

stocké

sur

des

zones

de

déplacement,

insister

sur

l'apprentissage

de

l'utilisation

des

déambulateurs,

former

les

personnels

sur

le

bon

usage

des

fauteuils

roulants,

etc.)

;

étape

5

:

c'est

le

temps

de

l'évaluation

:

quel

impact

ont

eu

les

mesures

préconisées

sur

le

nombre

de

chutes

et

leur

gravité

?

Il

a

été

montré

que

les

interventions

multifactorielles

avaient

une

efficacité.

La

revue

Cochrane

rapporte

que

chez

les

per-

sonnes

âgées

vivant

à

domicile

non

sélectionnées

(chuteurs

et

non-chuteurs

regroupés),

ces

programmes

réduisent

le

nom-

bre

de

chuteurs

(RR

=

0,73).

Dans

une

population

sélection-

née

comme

étant

à

risque

de

chute,

l'intervention

multifactorielle

est

également

efficace

avec

une

réduction

significative

de

14

à

31%

selon

les

études.

D'autres

méta-

analyses

vont

dans

le

même

sens.

Chaque

établissement

doit

évaluer

l'évolution

de

son

taux

de

chutes

et

par

la

même

l'efficacité

de

sa

politique

de

prévention.

Déclaration

de

liens

d'intérêts

Les

auteurs

déclarent

ne

pas

avoir

de

liens

d'intérêts.

En

pratique

Évaluation

et

prise

en

charge

des

personnes

âgées

faisant

des

chutes

répétées

–

Société

française

de

bonnes

pratiques

professionnelles

(SFGG),

avril

2009.

Prévention

des

chutes

accidentelles

chez

la

personne

âgée

–

Société

française

de

documentation

et

de

recherche

en

médecine

générale,

novembre

2005.

R.

Brion,

S.

Mercier

Dossier

/

Fiche

technique

20

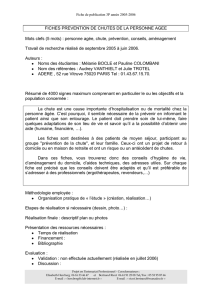

ANNEXE

1.

CONSTAT

DE

CHUTE

UTILISÉ

AU

CENTRE

BAYARD

DE

VILLEURBANNE

Prévention

des

chutes

en

réadaptation Dossier

/

Fiche

technique

21

R.

Brion,

S.

Mercier

Dossier

/

Fiche

technique

22

1

/

5

100%