Les actualités du 6 Otoforum e CONGRÈS

8 | La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 324 - janvier-février-mars 2011

CONGRÈS

RÉUNION

Les actualités du 6e Otoforum

Toulouse, 3 et 4 décembre 2010

M. François*

L’Otoforum, qui s’est tenu à Toulouse les 3 et 4 décembre 2010, a eu, comme toujours,

beaucoup de succès. Nous rapportons ici quelques ateliers concernant les prothèses

auditives et l’examen d’un enfant ayant un retard de langage.

Les nouveaux tests

de perception dans le bruit

Stéphane Garnier, audioprothésiste,

groupe Entendre

Le but des tests dans le bruit est multiple : préciser

le diagnostic audiométrique, guider le choix des

prothèses auditives et accompagner l’adaptation

prothétique, enfin contrôler l’efficacité des prothèses.

Au moins 4 stratégies sont possibles pour entendre

la parole dans le bruit : le démasquage énergétique,

le démasquage temporel, le démasquage informa-

tionnel et le démasquage spatial. Le démasquage

énergétique est apprécié en psychoacoustique par la

mesure de la sélectivité fréquentielle et en clinique

par l’audiométrie dans le bruit. Cette méthode

peut être réalisée selon 2 modalités : en laissant

fixe l’intensité du son masquant et en faisant varier

l’intensité de la parole ou, au contraire, en laissant

fixe l’intensité de la parole et en faisant varier

l’intensité du son masquant. Dans ces 2 cas, le bruit

masquant est un bruit stationnaire. Quant au démas-

quage temporel, c’est le mécanisme qui permet au

système auditif de tirer un bénéfice perceptif de

la fluctuation rapide du bruit masquant (“lecture

dans les vallées du bruit”). Les fluctuations du bruit

masquant peuvent être régulières ou aléatoires. Le

démasquage informationnel vient du fait que c’est

le contenu et non l’énergie du masque qui entre en

compétition avec le signal. À énergie égale, une voix

concurrente est plus masquante qu’un bruit rose.

Enfin, concernant le démasquage spatial, lorsque les

sources sonores sont spatialement séparées, l’oreille

arrive à faire plus ou moins bien la différence entre

le son à privilégier et les autres bruits.

L’auteur a mis au point un test autoadministrable,

simple et rapide, pour évaluer de manière dissociée

les 4 aspects – énergétique, temporel, informa-

tionnel et spatial – de la perception de la parole

dans le bruit. Le test de reconnaissance des mots

(en l’occurrence des listes de 5 nombres de 1 à 99)

se fait dans 5 conditions : dans le silence, avec un

bruit stationnaire, avec un bruit fluctuant, avec

3 voix concurrentes et avec 3 voix concurrentes

spatialement séparées. Il dure 5 à 10 minutes au

maximum. Il est réalisé avec 5 haut-parleurs : 1 de

face qui délivre les mots à reconnaître, 2 à droite et

2 à gauche (1 en avant et 1 en arrière) qui délivrent

les sons masquants.

La différence entre les conditions 2 et 1 mesure

le masquage énergétique, entre les conditions 3 et 2

le démasquage temporel, entre les conditions 4 et 2

le démasquage informationnel et entre les condi-

tions 5 et 4 le démasquage spatial.

Mon enfant est-il sourd ?

Atelier animé par le Pr Naïma Deggouj (Bruxelles),

avec le Dr Yannick Lerosey (Rouen), le Dr Stéphane

Roman (Marseille) et le Pr Thierry Van den Abbeele

(Paris)

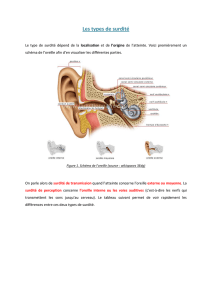

Confirmer ou infirmer l’existence d’une surdité

chez un enfant n’est pas toujours facile ni anodin.

Le diagnostic d’une surdité irréversible a des implica-

tions importantes au niveau thérapeutique et éduca-

tionnel. Il a aussi inéluctablement des répercussions

psychologiques sur les parents.

En l’absence de signe d’alerte à la naissance

et pendant les premiers mois de vie, seuls les

programmes de dépistage néonatal de la surdité

permettent un diagnostic précoce des surdités

congénitales ainsi qu’une diminution notable du délai

de prise en charge et des séquelles fonctionnelles

d’une surdité de l’enfant. Cependant, beaucoup de

surdités apparaissent après la période néonatale : en

effet, si la fréquence des surdités moyennes, sévères

et profondes est de l’ordre de 2 ‰ à la naissance, elle

double à 9 ans. De plus, chez les enfants, le risque

d’hypoacousies transitoires, mais parfois prolongées

* Hôpital Robert-Debré, Paris.

La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 324 - janvier-février-mars 2011 | 9

CONGRÈS

RÉUNION

est bien présent : elles sont dues aux otites séreuses,

qui apparaissent, surtout l’hiver, chez les enfants de

moins de 5 ans.

Il est dès lors important de connaître les signes

d’appel d’une surdité du nourrisson ou de l’enfant.

Le doute parental, le retard de langage, les troubles

du comportement (hyperactivité, troubles autis-

tiques), le fait qu’un enfant soit très visuel (lecture

labiale), qu’il fasse des confusions auditives, qu’il

ait des troubles de l’attention, une fatigabilité plus

importante que celle de ses pairs, et, d’une manière

plus générale, tout retard scolaire imposent, avant

toute autre exploration, un bilan auditif complet.

Le retard de langage est à interpréter en fonction de

l’âge : gazouillis peu développé, qui ne se diversifie

pas chez le nourrisson de 5 à 9 mois, pas d’apparition

des syllabes entre 9 et 12 mois, pas de mots entre 12

et 15 mois, pas d’associations de mots entre 18

et 24 mois, pas de compréhension des consignes

vocales sans geste ou lecture labiale entre 2 et 3 ans,

communication signée, inintelligibilité, troubles

articulatoires entre 3 et 4 ans.

L’audiométrie comportementale doit être adaptée à

l’âge psychomoteur de l’enfant, et doit souvent être

complétée par quelques tests objectifs : essentiel-

lement des otoémissions provoquées, des potentiels

évoqués auditifs précoces (PEA) et des PEA station-

naires (ASSR). Avant 5 à 6 mois, l’état de veille est

modifié par les stimulations sonores. De 5 ou 6 mois

à 30 mois, les examens (ROI et ROC) sont basés sur

la capture attentionnelle d’une irruption sonore.

Après 30 mois, l’attention est contrôlée et l’attente

de la stimulation permet un conditionnement volon-

taire (encastrements, etc.).

Appareillage de l’enfant sourd

Atelier modéré par le Dr Soizick Pondaven (Tours),

avec MM. Thierry Renglet (audioprothésiste,

Bruxelles), Éric Bizaguet (audioprothésiste, Paris),

et Mme Sandrine Chardon-Roy (Saint-Étienne)

À partir de quel âge

appareiller un enfant ?

Il ne faut pas faire pression sur les parents pour

qu’ils appareillent leur enfant : il est important de

respecter leur rythme. Si le diagnostic de surdité

est fait en maternité, les parents ont besoin de

beaucoup de temps avant de faire cette démarche,

car le diagnostic arrive de manière abrupte. Au

contraire, lorsque le diagnostic est plus tardif, les

parents souhaitent rattraper le retard et prennent

rendez-vous très vite chez l’audioprothésiste. Par

ailleurs, en cas de surdité de perception sévère ou

profonde, les parents ne discutent pas le diagnostic :

ils sont pressés et pensent rapidement à l’implant

cochléaire (car beaucoup consultent Internet). De

ce fait, ils risquent de ne pas s’investir dans les

prothèses auditives conventionnelles. En revanche,

en cas de surdité de perception moyenne, les parents

discutent souvent le diagnostic et mettent en doute

la nécessité d’un appareillage. C’est encore plus

difficile en cas de surdité fluctuante.

L’audioprothésiste ne proposera des prothèses

auditives que, d’une part, s’il a observé une audio-

métrie tonale précise pour chaque oreille ainsi

qu’une cohérence entre les seuils obtenus aux

PEA et ASSR et les seuils obtenus en audiométrie

comportementale, et, d’autre part, s’il a fait une

mesure du Real-Ear Coupler Difference (RECD), qui

tient compte de la taille du conduit auditif externe

de l’enfant. T. Renglet a illustré son propos de

quelques cas cliniques montrant qu’il est parfois

nécessaire de faire plusieurs évaluations audiomé-

triques avant d’arriver à la certitude que l’enfant a

une surdité irréversible et avant de pouvoir apprécier

le niveau d’audition sur chaque oreille. Mais grâce

au dépistage et aux campagnes d’information sur

la surdité néonatale, de plus en plus d’enfants sont

appareillés avant l’âge de 6 mois.

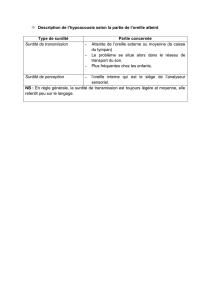

À partir de quel niveau de surdité ?

L’enfant étant en phase d’apprentissage, ses besoins

en matière d’audition sont plus importants que ceux

d’un adulte (tableau). Il faut appareiller un enfant si

la perte auditive moyenne sur les fréquences conver-

sationnelles est supérieure à 30 dB sur la meilleure

oreille ou si le seuil tonal sur le 2 kHz est supérieur

à 35 dB. Il s’agit de le faire également en cas de

surdité légère si l’enfant a une gêne scolaire, un

retard de parole et de langage ou en cas de surdité

de transmission supérieure à 25 dB Hl, en cas de

Tableau. Les divers seuils d’audition.

Audibilité 0 dB

Reconnaissance 10 dB

Intelligibilité 20 dB

Apprentissage 30-40 dB (non mesurable, en fait,

dépend de beaucoup de facteurs, entre autres le recrutement)

Confort 60 dB

Inconfort 120 dB

10 | La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 324 - janvier-février-mars 2011

CONGRÈS

RÉUNION

surdité de transmission fluctuante et enfin en cas

de neuropathie auditive. Il faut appareiller au plus

vite car la fonction crée l’organe : les zones tempo-

rales dévolues vont être utilisées pour la vue si elles

restent trop longtemps non utilisées pour l’audition.

Les surdités unilatérales

Elles sont aussi fréquentes chez les garçons que

chez les filles. Leur prévalence est de 0,5 à 9 ‰.

Les surdités unilatérales sont prénatales dans deux

tiers des cas, postnatales dans un tiers des cas.

Elles sont souvent méconnues et négligées. L’âge

moyen du diagnostic est de 7 ans. Or, une étude

faite sur plus de 7 000 collégiens a montré que

la surdité unilatérale est un facteur de risque de

troubles du comportement (20 % versus 4,4 %), de

redoublement (30 % versus 15%) et de difficultés

d’apprentissage scolaire. Une prothèse augmentera

l’intelligibilité – dans le calme, mais aussi et surtout

en milieu bruyant. Elle est à conseiller à l’école

primaire et au collège, les adolescents abandonnant

en général leur prothèse ensuite.

Le suivi des enfants sourds appareillés

Le rôle de l’ORL ne s’arrête pas au diagnostic initial

de la surdité. Il faut aussi faire un bilan étiologique

(anamnèse, évolutivité, examen crânio-facial,

examen neuropédiatrique, ophtalmologique,

imagerie, consultation génétique) et proposer un

suivi (état des téguments et du conduit auditif

externe, mais aussi évolution de la perte auditive, du

port des prothèses, suivi orthophonique et scolaire).

Retard de langage sans surdité

Atelier animé par le Pr Naïma Deggouj (Bruxelles)

avec les Dr Geneviève Lina-Granade (Lyon)

et Evelyne Veuillet (Lyon)

Devant tout retard de langage, il importe de

vérifier en premier lieu que l’audition est normale.

Si l’enfant n’a pas d’hypoacousie, il peut s’agir d’un

retard simple du langage, d’une dysphasie, d’un

trouble central de l’audition, d’un retard mental

ou d’un trouble envahissant du développement, pour

lesquels la prise en charge est bien différente de celle

d’une hypoacousie.

Pour parler, il faut avoir quelque chose à dire,

avoir envie de le dire et savoir comment le dire.

Comprendre la parole et parler mettent en jeu

beaucoup d’aires cérébrales et nécessitent de faire

la synthèse de diverses perceptions (l’audition mais

aussi la vision et la proprioception). De bonnes

stimulations auditives et langagières sont néces-

saires pour obtenir l’émergence, puis le renfor-

cement du langage, mais il faut aussi de bonnes

appétences à la communication, de bons organes

sensoriels, avec, en particulier mais pas seulement,

de bonnes capacités auditives et l’intégrité des aires

corticales cérébrales impliquées dans le traitement

des mouvements, des informations sensorielles et

du langage. La production du langage, quant à elle,

requiert une bonne perception auditive, mais aussi

le développement des circuits du langage, un bon

contrôle moteur et proprioceptif de l’articulation

(mouvements et aussi séquence des mouvements

articulatoires) et de bons effecteurs (larynx, voile

du palais, langue, lèvres).

La cause la plus fréquente de retard de langage

sans hypoacousie est le retard simple du langage.

Il touche 5 à 10 % des enfants. Mais ce diagnostic

ne peut être porté qu’après avoir éliminé les autres

causes. Il est en particulier à distinguer d’une

dysphasie développementale, trouble structurel

de l’élaboration du langage sans déficit sensoriel

ou mental, qui touche 1 % des enfants, un peu

plus les garçons que les filles (sex-ratio : 1,5). Ce

diagnostic doit être évoqué si 3 des critères suivants

sont présents : dissociation automatico-volontaire,

troubles de l’évocation lexicale, trouble d’encodage

syntaxique, hypospontanéité, trouble de la compré-

hension verbale. Ces enfants doivent être pris en

charge de manière multidisciplinaire, avec une

recherche de lésions cérébrales (épilepsie, dilatation

ventriculaire, etc.) et d’anomalies génétiques.

Les troubles centraux de l’audition touchent 2 à 3 %

des enfants. Ces enfants sont adressés en consul-

tation pour des difficultés scolaires. Les parents

rapportent des difficultés d’audition mais l’audio-

métrie tonale et l’intelligence sont normales. Tout

se passe comme si le système nerveux central

avait du mal à utiliser l’information auditive. Ces

enfants ont des difficultés à comprendre, surtout

s’il y a plusieurs locuteurs ou un fond sonore. Ils

donnent des réponses inappropriées, sont lents dans

leurs réponses, jamais sûrs d’eux (“hein”, “quoi”,

“comment”, etc.), et sont facilement distraits par

l’environnement. Ces enfants ont beaucoup de

mal à suivre les consignes orales et obtiennent

donc de mauvais résultats scolaires. Il existe chez

eux un grand nombre de comorbidités : 25 % sont

dyslexiques et 50 % ont un trouble du langage. ■

1

/

3

100%