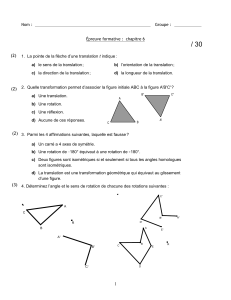

V Translation

Claudie Damour-Terrasson

et toute l’équipe éditoriale vous souhaitent

une très belle année 2009

au fil de nos pages

Le Courrier de la Transplantation - Volume IX - n

o 1 - janvier-février-mars 2009

5

Vocabulaire

Translation

Voici un latinisme largement international, dont le sens premier provient

du verbe transferre, qui a donné en français transférer. Le latin ferre

a beaucoup d’emplois, autour de la valeur de “porter, inclure, avoir en

soi” ; sous la forme latum – comme on voit, ce verbe est très irrégulier –, il a

été affecté à une série d’emplois, parfois très proches de la “traduction”, qui est

elle aussi une trans-duction, du latin ducere (“conduire”).

En anglais, qui l’a pris à l’ancien français, la translation est une traduction : affaire

de mots et de phrases. En français, après le e siècle, il s’agit d’autre chose,

et la translation devient transport et transfert (lui aussi du verbe ferre). Que l’on

porte ou que l’on conduise, c’est toujours trans (“à travers”) un milieu spatial ou

mental. À la translation des reliques, au Moyen Âge, va succéder celle des droits

et des titres, dans le langage juridique. Le e siècle “philosophique” donne

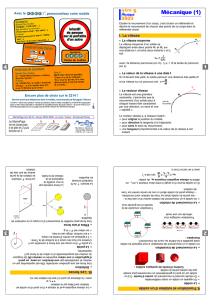

au mot valeur scientique : la géométrie s’en empare, ainsi que la mécanique.

Dès lors, ce mouvement dirigé qui emporte avec lui ce qui occupait un lieu, et

qu’on mène ailleurs, devient essentiel en linguistique, en informatique. Quant à

l’activité médico-chirurgicale, lorsqu’elle n’enlève pas, elle “translate”, transfère,

à moins qu’à l’instar de la culture des végétaux, elle ne transplante.

Au centre des innombrables déplacements exprimés en latin par trans, et qu’il

a légués au français, la translation “porte” (ferre-latum) une charge précieuse,

pour la placer en des lieux plus propices. Que cela suscite une intense évolution

technique, il ne faut pas s’en étonner. ■

Alain Rey, directeur de rédaction du Robert, Paris.

CT N°1-2009.indd 5 23/03/09 16:07:36

1

/

1

100%