MISE AU POINT

20

La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 1 - janvier-février 2006

L

e mélanome de l’uvée est la tumeur intraoculaire pri-

mitive de l’adulte la plus fréquente. Elle est issue

embryologiquement de cellules dérivant de la crête

neurale antérieure. Elle se caractérise par un risque élevé d’évo-

lution métastatique, faisant toute la gravité de cette lésion. Nous

avons tenté ici de faire le point sur la prise en charge théra-

peutique et sur les connaissances biologiques acquises ces der-

nières années.

ÉPIDÉMIOLOGIE

Bien que ce soit la tumeur oculaire la plus fréquente chez

l’adulte (80 % des tumeurs diagnostiquées), il s’agit d’une

pathologie rare (1). L’incidence en France en est de 500 à

600 nouveaux cas par an. Dans une étude rétrospective multi-

centrique française, J.L. Vidal et al. (2) ont recensé 412 cas de

mélanome de la choroïde en 1992. Il s’agit d’une étude fondée

sur le recueil de données issues d’un questionnaire rempli par

les ophtalmologistes de ville et confirmées par les centres de

traitement spécialisés. Les données épidémiologiques aux

États-Unis retrouvent une incidence comparable, soit 0,7 pour

100 000 habitants (3). La localisation au niveau de l’uvée peut

varier (iris, corps ciliaires, choroïde), mais se situe le plus fré-

quemment au pôle postérieur. L’âge médian de survenue est

de 55 ans. Cette tumeur est rare avant l’âge de 20 ans, et son

incidence augmente avec l’âge. Elle survient principalement

chez les sujets de race blanche, et se raréfie chez les sujets de

race noire. Le sex-ratio est de 1,03 (légère prédominance mas-

culine selon les études) (4).

La mortalité à 5 ans est d’environ 50 %. La cause de mortalité

principale est la survenue de métastases hépatiques (80 % des

cas de métastases), entraînant le décès en 6 mois en l’absence

de traitement (5).

PHYSIOPATHOLOGIE

Le mélanome de la choroïde dérive des mélanocytes uvéaux issus

des cellules de la crête neurale antérieure. À l’origine, il s’agit

du même type cellulaire que le mélanome cutané. Pourtant, ces

deux types de mélanome sont différents, aussi bien dans leur pro-

fil évolutif que dans les anomalies génétiques identifiées.

Les facteurs étiologiques restent mal connus. L’âge n’est pas

un facteur de pronostic unanimement reconnu.

Les données de la littérature concernant l’exposition solaire

sont contradictoires (6), avec tantôt une association signifi-

cative, tantôt une absence de relation. Le phototype semble

jouer un rôle : couleur de l’iris (7), couleur de la peau et cou-

leur des cheveux. D’autres études ont tenté d’établir une rela-

tion entre l’activité professionnelle et la survenue d’un méla-

nome uvéal, sans association significative. Par ailleurs,

l’analyse des patients porteurs de xeroderma pigmentosum (6)

ou d’albinisme ne montre pas d’augmentation significative

du nombre de mélanomes uvéaux, alors qu’il existe une sus-

ceptibilité accrue aux lésions liées aux U.V. Une étude

récente menée par J.M. Harbour (8) a montré une associa-

tion significative entre la pigmentation de la choroïde et la

survenue d’un mélanome chez les patients de race blanche

et à l’iris clair. Les patients porteurs de mélanome et avec

iris clair ont une pigmentation de la choroïde significative-

ment plus foncée. La pigmentation foncée de la choroïde est

associée à une augmentation significative de la densité de

mélanocytes d’un point de vue histologique et pourrait par-

ticiper à la cancérogenèse de la choroïde.

Il ne semble pas s’agir d’une maladie héréditaire ; pourtant, des

cas familiaux ont été rapportés, ainsi que l’association dans une

même famille à des mélanomes cutanés. Des études génétiques

sont en cours (9). C’est pourquoi les patients porteurs d’un

mélanome uvéal avec un antécédent personnel ou familial de

mélanomes cutanés doivent être adressés en consultation

d’oncogénétique.

Un nombre certain de mélanomes se développent à partir de

nævi, en particulier le nævus d’Ota. Il s’agit d’une tumeur pig-

mentée bénigne de la choroïde très fréquente. Des cas asso-

ciés à la neurofibromatose de type I ont également été rap-

portés.

DIAGNOSTIC

Diagnostic positif

Le plus souvent, le patient consulte l’ophtalmologiste pour des

symptômes visuels : phosphènes intermittents quand la tumeur

refoule la rétine, myodésopsies en cas d’hémorragie du vitré,

Le mélanome de la choroïde : revue de la littérature

Biology and therapeutic advances for uveal melanoma

●

L. Bengrine-Lefevre*, L. Desjardins**, S. Piperno-Neumann*

* Service d’oncologie médicale, Institut Curie, Paris.

** Service d’ophtalmologie, Institut Curie, Paris.

21

La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 1 - janvier-février 2006

de baisse d’acuité visuelle lorsque la tumeur est située au pôle

postérieur de l’œil ou d’amputation du champ visuel quand la

tumeur est volumineuse et entraîne un décollement de rétine.

Il peut également s’agir de douleurs orbitaires, souvent en rap-

port avec le développement d’un glaucome. Parfois, la décou-

verte est fortuite à l’occasion d’un examen ophtalmologique

systématique.

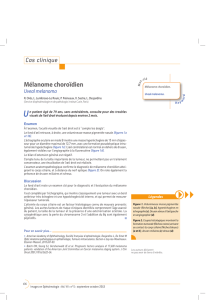

Au fond d’œil, l’examen clinique retrouve le plus souvent une

lésion pigmentée (le mélanome est rarement achromique). En

échographie, il se présente souvent sous une forme de “cham-

pignon” caractéristique lorsque la tumeur se développe au tra-

vers d’une rupture de la membrane de Bruch séparant la cho-

roïde de la rétine. On note en surface un dépôt de pigment

orange. Parfois, le mélanome s’accompagne d’un décollement

rétinien séreux, compromettant le pronostic visuel. Une forme

particulière est celle du mélanome diffus, à développement

plan ; le patient présente une inflammation de l’iris, pouvant

entraîner un retard au diagnostic (10).

Les examens complémentaires confirment le diagnostic clinique

et mesurent la tumeur. L’échographie de type A ou B (11)

permet d’en mesurer la taille et l’épaisseur, et localise préci-

sément la tumeur. Le mélanome a une échogénicité élevée en

surface, avec décroissance rapide typique de cette tumeur. En

échographie B, on note souvent une excavation choroïdienne.

L’angiographie en fluorescence visualise les vaisseaux intra-

tumoraux sur les clichés précoces pour les tumeurs achro-

miques. Pour les tumeurs fortement pigmentées, on observe un

effet masque au temps précoce, suivi d’une imprégnation pro-

gressive inhomogène de la rétine correspondant à de petits

décollements séreux localisés.

L’angiographie au vert d’indocyanine permet le diagnostic dif-

férentiel par rapport à l’hémangiome. Les mélanomes présen-

tent souvent des vaisseaux à structure anarchique, contraire-

ment aux tumeurs bénignes, dont les vaisseaux sont réguliers.

Le scanner et l’IRM (12) sont pratiqués si une extension extra-

sclérale ou un envahissement du nerf optique sont soupçonnés.

L’IRM montre une image hyperintense en T1, hypo-intense en

T2, et prenant le gadolinium.

Diagnostic différentiel

Le mélanome de la choroïde doit être distingué des autres

tumeurs choroïdiennes :

❯bénignes : hémangiomes choroïdiens, ostéomes, lésions pig-

mentées (nævi, mélanocytomes). Plus rarement, il peut s’agir

de sclérites postérieures ou d’hématomes ;

❯surtout des métastases, principalement d’adénocarcinome

(sein, adénocarcinome bronchique) (13).

ANATOMOPATHOLOGIE

L’examen histologique n’est disponible qu’en cas d’énucléa-

tion. Les biopsies à l’aiguille ne sont pratiquées qu’en cas de

doute diagnostique avant traitement conservateur, ce geste pré-

sentant un risque de dissémination tumorale intra-orbitaire. Le

pathologiste précise le type histologique, ainsi que la localisa-

tion, le plus large diamètre et l’épaisseur de la tumeur.

La description des mélanomes de l’uvée fait appel à la classifica-

tion de G.R. Callender (14) développée en 1931 et modifiée par

I.W. Mc Lean, W.D. Foster et L.E. Zimmerman (15). On distingue :

❯les mélanomes fusiformes composés exclusivement de cellules

allongées. Elles peuvent être de type A ou B (principalement dis-

tinguées par la présence ou non d’un nucléole). Ces tumeurs sont

associées à un faible pourcentage de décès par métastases ;

❯les mélanomes mixtes, composés à la fois de cellules fusi-

formes et de cellules épithélioïdes. Les cellules épithéliales sont

caractérisées par leur manque d’adhésion. Elles ont également

un noyau plus large et plus rond que les cellules fusiformes. Ce

groupe est associé à un pronostic intermédiaire ;

❯les mélanomes de type épithélioïde exclusivement, consti-

tuant le groupe de pronostic le plus péjoratif ;

Le pathologiste recherche également la présence d’un enva-

hissement extrascléral et du nerf optique, facteur de risque de

récidive, et précise la vascularisation tumorale.

Le diagnostic différentiel par rapport à une métastase de car-

cinome peut être difficile. L’utilisation de la protéine S100 en

immunohistochimie aide à l’établir.

PRONOSTIC

La taille de la tumeur, en particulier le plus large diamètre basal (16)

et l’épaisseur, est corrélée au pronostic des patients. On

distingue :

❯les petits mélanomes, dont le diamètre est inférieur à 10 mm

et/ou l’épaisseur inférieure à 3 mm ;

❯les mélanomes intermédiaires, dont le diamètre est compris

entre 11 et 15 mm et/ou l’épaisseur entre 3 et 8 mm ;

❯les mélanomes de grande taille, dont le diamètre basal est

supérieur à 16 mm et/ou l’épaisseur est supérieure à 10 mm

(groupe de mauvais pronostic).

L’extension aux corps ciliaires (16) a été associée au risque

métastatique. Enfin, l’extension extrasclérale de la tumeur de

même que l’atteinte du nerf optique sont des facteurs de mau-

vais pronostic. L’extension extrasclérale prédispose à la réci-

dive orbitaire après traitement.

De nombreux travaux de cytogénétique et de biologie molé-

culaire ont permis d’identifier la monosomie du chromosome 3

comme facteur de pronostic péjoratif (17). Nous en reparlerons

plus loin.

Le pronostic du mélanome de la choroïde est lié à son poten-

tiel métastatique. Il diffuse par voie hématogène (absence de

drainage lymphatique au niveau de l’uvée). Toute la gravité est

liée au foie, site principal des métastases. Plus rarement, des

métastases pulmonaires, osseuses, ganglionnaires, cutanées ou

cérébrales peuvent se développer, mais elles surviennent le plus

souvent après le diagnostic de métastases hépatiques. Le seul

traitement actuellement efficace est la chirurgie des métastases

hépatiques lorsqu’elle est carcinologique.

Les mélanomes des corps ciliaires sont considérés comme étant

de moins bon pronostic, car ils sont rarement révélés par des

troubles visuels précoces. Les mélanomes de l’iris sont, eux,

de meilleur pronostic, car leur diagnostic est plus précoce.

MISE AU POINT

22

La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 1 - janvier-février 2006

STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE

Traitement de la tumeur primitive

●Méthodes

Traitement chirurgical

L’énucléation est longtemps restée la seule option thérapeu-

tique. Des progrès ont été faits concernant la technique chirur-

gicale, comme en témoigne la diminution des récidives, avec

notamment la chirurgie sans ouverture.

La chirurgie conservatrice a été développée, mais ne fait pas

l’objet d’un consensus (18). Différentes techniques ont été uti-

lisées : endorésection, iridocyclectomie, résection choroïdo-

sclérorétinienne.

Radiothérapie externe

Elle est nécessaire en cas d’extension extrasclérale de la tumeur

et permet de limiter les récidives locales.

Aucun bénéfice en termes de survie n’est apporté par la radio-

thérapie préénucléation (19).

De nouvelles techniques de radiochirurgie sont en cours de

développement, mais leur utilisation n’est pas recommandée

en dehors d’essais thérapeutiques.

Curiethérapie

La pose et la dépose du matériel de curiethérapie est réalisée

par un ophtalmologiste, sous anesthésie locale ou générale. Dif-

férents matériaux peuvent être utilisés : l’iode 125 (aux États-

Unis), le ruthénium 106 très utilisé en Europe, le cobalt 60, le

palladium 103 et l’iridium 192. Le cobalt et l’iridium émettent

un rayonnement gamma de haute énergie irradiant les tissus

oculaires adjacents, ainsi que l’entourage familial du patient.

L’iode et le palladium émettent un rayonnement gamma plus

faible, entraînant moins de lésions sur les structures adjacentes.

Le ruthénium émet des rayons bêta permettant d’augmenter

l’intensité de rayonnement sur la tumeur, mais malheureuse-

ment également sur la sclère. Ce traitement peut être adminis-

tré en hospitalisation ou en ambulatoire, avec des mesures de

protection pour l’entourage familial.

L’insuffisance du contrôle local et l’atteinte des tissus sains

constituent les limites de cette technique ; le taux de contrôle

local à 5 ans varie de 82 à 93 % selon les équipes (20).

Le risque principal est celui des complications locales : réti-

nopathie radique, atrophie optique, œdème maculaire, cata-

racte, hémorragie du vitré, glaucome, occlusion de la veine cen-

trale de la rétine et nécrose sclérale. Ces complications peuvent

conduire à l’énucléation dans 6 à 20 % des cas.

Cinq pour cent des patients vont développer un strabisme lié

au déplacement des muscles oculomoteurs lors du positionne-

ment des plaques.

Des études comparatives ont montré un meilleur contrôle local

avec l’iode 125 (20).

Protonthérapie

La protonthérapie permet d’irradier précisément la tumeur avec

peu d’impact sur les tissus adjacents. Cette technique récente

utilise un accélérateur de particules (uniquement deux sites en

France : Orsay et Nice) et permet de délivrer le rayonnement

après repérage de la tumeur par des anneaux de tantale placés

chirurgicalement. La localisation périmaculaire ou péripapil-

laire semble être à plus haut risque de récidive (21) avec cette

technique. La récidive locale est associée à un fort risque de

métastases, et par conséquent de décès (22). Le taux d’énu-

cléation secondaire est de 6 %. Un index mitotique élevé après

radiothérapie est corrélé à un risque de récidive élevé. D’après

les recherches du groupe d’étude des mélanomes oculaires

(COMS) fondées sur l’analyse des pièces d’énucléation après

radiothérapie, l’index mitotique est abaissé, mais pas nul (23).

Laser diode ou thermothérapie transpupillaire

Il s’agit ici de délivrer un faisceau d’énergie à travers la

pupille dilatée du patient, ce qui permet d’induire une nécrose

tumorale. L’avantage théorique de cette technique est la pré-

cision de délivrance de l’énergie, sans atteinte des tissus adja-

cents. Elle ne nécessite pas d’anesthésie générale. Après avoir

suscité beaucoup d’enthousiasme, l’utilisation de cette tech-

nique a été fortement ralentie en raison de publications mon-

trant des pourcentages élevés de récidive locale. Une des

explications en est la persistance de vaisseaux non occlus par

la technique (24). Les récidives ont été observées principale-

ment chez les patients porteurs de tumeurs présentant une

épaisseur supérieure à 3 mm, de tumeurs achromiques, qui

n’absorbent pas l’énergie, ou des tumeurs localisées près du

nerf optique.

L’absence de réponse après trois séances serait également un

facteur de récidive locale (25) ; la présence de symptômes

visuels, une acuité visuelle faible avant le traitement et une

tumeur proche de la papille optique sont des critères de mau-

vais pronostic visuel. Les conséquences visuelles après traite-

ment apparaissent dans les 8 mois.

●Indications thérapeutiques

Les mélanomes de grande taille (diamètre supérieur à 16 mm

et/ou épaisseur supérieure à 10 mm) doivent être traités par

énucléation, en dehors de cas particuliers (refus du patient, pro-

nostic visuel).

Le traitement des mélanomes de la choroïde de taille intermé-

diaire ne fait pas l’objet d’un consensus. L’option non chirur-

gicale peut être envisagée, après évaluation précise du déve-

loppement et de la localisation : pôle postérieur, proximité par

rapport au nerf optique ou la papille, atteinte des corps ciliaires.

L’énucléation a été comparée à la curiethérapie par iode 125

pour les mélanomes de taille intermédiaire chez 1 317 patients

inclus, 660 dans le bras énucléation et 657 dans le bras curie-

thérapie : le taux de survie à 5 ans est comparable dans les deux

groupes, d’environ 80 % (26).

Le traitement des mélanomes de petite taille se discute en rai-

son du développement des techniques non chirurgicales. Si la

tumeur a d’évidence une vitesse de croissance élevée, une

extension d’emblée extrasclérale, ou si elle s’associe à un glau-

come néovasculaire ou à un décollement complet de la rétine,

l’énucléation reste la seule approche thérapeutique envisa-

geable.

23

La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 1 - janvier-février 2006

La protonthérapie est efficace en cas de tumeur postérieure, à

cheval sur l’équateur, ou antérieure de plus de 5 mm. Les petites

tumeurs antérieures sont plus accessibles à un traitement par

disque d’iode.

La chirurgie conservatrice est peu développée, pour plusieurs

raisons : l’impossibilité d’assurer des marges chirurgicales

saines, le risque de dissémination tumorale dans la cavité

vitréenne, le risque de rétinopathie secondaire, le manque de

suivi efficace après une telle chirurgie (27), et surtout l’exis-

tence de techniques non chirurgicales efficaces.

Le pronostic visuel doit être soigneusement évalué. La pro-

tonthérapie permet de conserver la vision sur l’œil traité (1/10).

Le traitement des tumeurs à localisation antérieure peut entraî-

ner une cataracte secondaire, accessible à un traitement chi-

rurgical.

Après traitement conservateur, l’ophtalmologiste peut être

amené à réaliser une énucléation secondaire. Les causes peu-

vent en être une complication du traitement conservateur (glau-

come néovasculaire par exemple) ou un échec (progression

tumorale malgré traitement).

La radiothérapie externe est utilisée lors d’une atteinte extra-

sclérale en complément d’une énucléation.

La thermothérapie est le plus souvent réservée à des tumeurs

de petite taille et de faible épaisseur. La pupille doit pouvoir

être dilatée suffisamment pour permettre une bonne visibilité.

Elle doit être réalisée par des équipes entraînées et des études

de suivi à long terme sont nécessaires.

●Surveillance

Après traitement d’un mélanome uvéal, la surveillance recom-

mandée est un examen ophtalmologique tous les 6 mois avec

fond d’œil et échographie, ainsi qu’une échographie hépatique

tous les 6 mois.

Après traitement conservateur, il est conseillé de réaliser un

examen ophtalmologique tous les 3 mois pendant 2 ans, avec

échographie de l’œil tous les 6 mois.

Une surveillance biologique hépatique pourrait aider au dia-

gnostic plus précoce des métastases hépatiques, mais cette

hypothèse ne fait pas encore l’objet d’un consensus.

●Traitement médical

Aucun traitement médical adjuvant n’a fait la preuve de son

efficacité. Les essais spécifiques du mélanome de la choroïde

sont peu nombreux en raison du faible nombre de patients. Les

patients sont le plus souvent inclus dans les essais s’intéressant

aux mélanomes cutanés. L’essai randomisé comparant l’utili-

sation du déticène adjuvant contre surveillance n’a pas montré

de bénéfice de l’utilisation de la chimiothérapie.

Traitement des métastases

●Méthodes

Les données de la littérature concernant le taux de survenue de

métastases sont variables. Celui-ci se situe entre 20 et 60 % à

5 ans selon la taille et le type histologique du mélanome uvéal (3).

Le délai d’apparition peut atteindre 15 ans après le diagnostic.

La médiane de survie des patients métastatiques est de 6 à

9 mois en l’absence de traitement. La localisation la plus fré-

quente est le foie : 70 à 95 % des patients métastatiques pré-

sentent des localisations hépatiques. Des métastases osseuses,

pulmonaires, cérébrales ou ganglionnaires, en général asso-

ciées à des localisations hépatiques, sont décrites plus rarement.

Quelques études ont recherché des facteurs de prédiction

d’apparition des métastases. Dans une étude rétrospective (28)

menée chez 307 patients, 50 % des patients porteurs de méta-

stases (versus 5 % des patients non métastatiques) avaient au

moins une anomalie du bilan biologique hépatique. Par ailleurs,

une augmentation des taux du LDH, de PAL, de gamma GT,

d’ASAT et d’ALAT était constatée dans les 6 mois précédant

le diagnostic de métastases hépatiques.

Chirurgie

La chirurgie des métastases hépatiques est réservée aux loca-

lisations uniques ou multiples siégeant dans un seul lobe hépa-

tique. Il existe une discordance fréquente entre le diagnostic

radiologique préopératoire et le diagnostic peropératoire : les

lésions sont souvent plus nombreuses que ne le laissait supposer

l’imagerie. L’existence d’une miliaire hépatique, en particu-

lier, n’est diagnostiquée qu’en peropératoire. Les différentes

études rétrospectives ont montré que moins de 10 % des patients

pouvaient bénéficier d’une chirurgie carcinologique (29), per-

mettant d’obtenir une survie plus longue. Dans l’étude de

R.J. Salmon et al. (30), les patients ayant bénéficié d’une chi-

rurgie carcinologique avaient une médiane de survie de

22 mois, versus 9 mois pour les patients dont l’exérèse n’était

pas complète.

La tomographie par émission de positrons pourrait aider à pré-

ciser le diagnostic préopératoire et l’opérabilité des métastases

hépatiques.

Les métastases hépatiques peuvent être accessibles à un traite-

ment par radiofréquence (31) par voie transcutanée ou chirur-

gicale. Celle-ci permet de traiter des nodules hépatiques

lorsqu’ils sont peu nombreux et de taille inférieure à 3 cm (taux

d’échec élevé au-delà de 4 cm).

Radiothérapie

Elle peut être utilisée dans une optique antalgique ou décom-

pressive dans le cas de métastases osseuses douloureuses ou

menaçantes. Elle a parfois été proposée à des patients présen-

tant une volumineuse hépatomégalie métastatique compressive

et douloureuse, permettant une amélioration partielle et transi-

toire des symptômes.

Chimiothérapie

Le mélanome uvéal est peu chimiosensible.

La chimiothérapie systémique utilise le déticène, la carmustine,

la fotémustine ou le cisplatine avec des taux de réponse objec-

tive inférieurs à 10 % et une médiane de survie de 6 mois (3).

La chimio-embolisation intra-artérielle hépatique a également

été développée. Il s’agit de l’administration directement au

contact de la tumeur d’un agent cytotoxique (cisplatine) asso-

cié à des agents d’embolisation permettant de séquestrer le cyto-

toxique localement. Les avantages théoriques de cette technique

MISE AU POINT

24

La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 1 - janvier-février 2006

sont de réduire les complications systémiques, de créer une

hypoxie locale permettant la nécrose tumorale et d’augmenter

la concentration locale en agent cytotoxique d’un facteur 10 à

15, ainsi que son temps de contact au niveau de la tumeur. Les

taux de réponse varient selon les études : jusqu’à 46 % de

réponses avec une médiane de survie de 6 à 11 mois (5).

Enfin, la chimiothérapie intra-artérielle par fotémustine a donné

des résultats encourageants. S. Leyvraz et al. (32) ont publié

les résultats préliminaires d’un essai de phase II chez

31 patients. Le taux de réponse objective est de 40 %, avec une

médiane de survie globale de 14 mois. Le schéma d’adminis-

tration est de 100 mg/m

2

pendant 4 heures toutes les semaines

pendant 4 semaines, suivi d’une période de repos de

5 semaines, puis d’une reprise toutes les 3 semaines. La com-

plication principale est la myélosuppression, notamment une

thrombopénie ou une neutropénie. La pose du cathéter intra-

artériel est réalisée par voie chirurgicale ou sous contrôle radio-

logique. Ce type de traitement peut se compliquer d’une throm-

bose du cathéter ou de douleurs au moment de l’injection. Des

cas rares de désinsertion du cathéter ont été relevés. Cette tech-

nique doit être réservée aux équipes chirurgicales entraînées.

Un essai randomisé européen de l’EORTC est en cours, com-

parant l’administration de la fotémustine par voie intra-arté-

rielle hépatique et par voie intraveineuse.

Des essais ont également été réalisés avec le témozolomide ou

la thalidomide. Le témozolomide a fait l’objet de nombreuses

publications dans le traitement des métastases cérébrales du

mélanome cutané. Les taux de réponses objectives varient entre

13 et 20 %. L’efficacité du témozolomide a été testée dans le

traitement du mélanome choroïdien métastatique (33). La dose

utilisée était de 75 mg/m

2

pendant 21 jours toutes les

4 semaines. Chez 14 patients, 2 stabilisations ont été observées.

La thalidomide a été testée chez 14 patients en échec (34). Une

stabilité et une réponse mineure ont été observées. Enfin, l’asso-

ciation thalidomide (100 à 400 mg/j selon l’âge) + témozolo-

mide (75 mg/m

2

/j) a permis l’obtention de 32 % réponses objec-

tives chez 38 patients porteurs de mélanomes cutanés avancés

(35, 36). La survie médiane est de 9,5 mois dans cette étude.

Ces associations sont à envisager dans le mélanome uvéal.

Un essai randomisé a testé l’efficacité de l’association IL-2

+ histamine chez 305 patients porteurs de mélanomes de

stade IV, dont quelques patients atteints de mélanome choroï-

dien. Pour le sous-groupe de patients présentant des métastases

hépatiques, la survie dans le groupe traité par IL-2 + histamine

était significativement meilleure (9,4 mois) que dans le groupe

IL-2 seul (5,1 mois). La formation de radicaux libres par les

cellules phagocytaires pourrait jouer un rôle dans la diminu-

tion de la réponse immunitaire contre les cellules tumorales.

L’histamine empêche la formation de ces radicaux libres et

pourrait avoir un rôle synergique avec les cytokines telles que

l’interleukine 2 (37).

A. Schmittel et al. (38) ont obtenu 5 % de réponses partielles

avec l’association gencitabine + tréosulfan et une médiane de

survie de 9 mois chez 19 patients ; un essai de phase I chez

33 patients avait montré une réponse partielle et 15 stabilisa-

tions (39).

Chimio-immunothérapie

L’interféron alpha et l’interleukine 2 sont largement utilisés

dans le mélanome cutané avancé, avec des taux de réponses

objectives de l’ordre de 15 %. Quelques patients atteints de

mélanome choroïdien ont participé à ces études. Des essais

associant interféron alpha et polychimiothérapie (déticène, vin-

cristine, bléomycine et lomustine) ont été publiés. Les résul-

tats sont contradictoires. S. Pyrhönen et al. (40), chez

20 patients, obtiennent 15 % de réponses objectives, 55 % de

stabilisation et une survie globale de 12 mois. T. Kivelä et al.

(41) n’ont pas confirmé ces résultats : aucune réponse objec-

tive chez 24 patients, 8 % de stabilisation et une survie globale

de 10,6 mois.

L’interleukine 2 et l’interféron alpha ont également été utilisés

en association avec la fotémustine (42). L’étude de J.C. Bec-

ker et al. a inclus 86 patients. Les taux de réponses objectives

étaient de 21,7 % dans le bras fotémustine intra-artérielle et de

8 % dans le bras fotémustine intraveineuse. Ces résultats n’ont

pas entraîné de bénéfice en termes de survie : 12,3 mois dans

le bras fotémustine intra-artérielle, 11,6 mois dans le bras foté-

mustine intraveineuse.

Vaccination

Le concept d’immunosurveillance a été développé depuis de

nombreuses années. Celle-ci consiste en la reconnaissance par

les cellules immunitaires du patient des cellules ayant un poten-

tiel néoplasique afin de les détruire. La vaccination antitumo-

rale nécessite la présence d’antigènes tumoraux spécifiques

issus des cellules néoplasiques et leur présentation aux cellules

immunocompétentes via le complexe majeur d’histocompati-

bilité de classe I.

La vaccination est développée chez les patients atteints de

mélanome cutané au stade locorégional dans des essais thé-

rapeutiques. Les protéines ou les peptides antigéniques (43)

spécifiques sont présentés aux lymphocytes T CD8+, dans le

but d’induire une réponse antigénique spécifique, caractéri-

sée par immunomonitoring (tétramères et ELISPOT). Après

l’utilisation d’un seul antigène (44, 45), des essais de vacci-

nation multipeptide (43) ont été développés, avec parfois asso-

ciation d’un adjuvant immunologique. D’autres protocoles

utilisent les cellules dendritiques. Enfin, certaines équipes

développent des stratégies à l’aide de virus recombinants, ou

de plasmides qui pénètrent dans les tissus par stimulation élec-

trique. Des résultats intéressants ont été publiés avec de

longues stabilisations, voire des régressions tumorales dans

les études animales et chez un nombre non négligeable de

patients.

Des essais sont en cours dans le mélanome uvéal au stade méta-

statique. Tyrosinase (46), Melan-A (47) et gp 100 (48) sont des

antigènes de différenciation codés par des gènes exprimés dans

les mélanocytes et les mélanomes. Ils sont utilisés dans les pro-

tocoles de vaccination. Na17 est un antigène spécifique de

tumeur exprimé dans plus de 95 % des mélanomes uvéaux, uti-

lisé en association aux précédents.

Ce type de traitement ne peut être proposé que dans le cadre

d’essais thérapeutiques.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%