Lire l'article complet

REVUE DE PRESSE dirigé par

le Pr P. Bouche

268 | La Lettre du Neurologue Nerf & Muscle • Vol. XIII - n° 9 - octobre 2009

Atteinte ulnaire dans le syndrome du canal carpien ?

Les auteurs proposent, de façon rétrospective, l’analyse de la conduction du nerf ulnaire

chez 417patients souffrant d’un syndrome du canal carpien (SCC). Les SCC sont subdivisés

en 5 sous-groupes de sévérité croissante. Dans chacun des sous-groupes, la conduction

sensitive du nerf ulnaire (annulaire-poignet) est comparée à celle de sujets contrôles appariés

pour l’âge et le sexe (210sujets sains). À l’exception du sous-groupe1 (SCC débutant),

la moyenne des amplitudes et des vitesses de conduction sensitive (VCS) du nerf ulnaire

est significativement plus basse chez les patients que chez les sujets contrôles. Les auteurs

rapportent également une corrélation inverse entre la classe du SCC et la VCS du nerf

ulnaire, d’une part (r=–0,218), et l’amplitude du potentiel sensitif (APS) du nerf ulnaire,

d’autre part (r = – 0,156). Une corrélation inverse est également retrouvée entre la latence

distale motrice du nerf médian et les paramètres d’analyse du nerf ulnaire (APS: r=–0,218;

VCS: r=–0,166). Une corrélation positive est rapportée entre les nerfs médian et ulnaire

concernant l’APS (r=0,264) et la VCS (r=0,157). La transmission des pressions élevées

du canal carpien à la loge de Guyon pourrait expliquer ces résultats.

F.C. Wang,

CHU Sart-Tilman, Liège

Le syndrome du muscle pyramidal existe-t-il ?

Le syndrome du muscle pyramidal, ou pyriformis syndrome (PS), a été décrit pour la première

fois par D. Robinson en 1947. Il correspondrait à une constellation de symptômes qui incluent

des douleurs lombo-sacrées et de la fesse irradiant au membre inférieur. Il serait sous-diagnos-

tiqué et confondu avec des pathologies plus fréquentes, telles que la radiculopathie L5-S1.

J.S. Kirschner et al. ont fait une revue pertinente de la littérature sur ce syndrome, après une

revue anatomique rappelant que le muscle pyramidal, plat et pyriforme (d’où son nom en

anglais), va du grand trochanter aux deuxième, troisième et quatrième trous sacrés. Il est

innervé par les rameaux ventraux de S1 et S2 qui se joignent pour former le nerf du pyri-

forme. La jambe en extension, il est principalement un rotateur externe de la hanche ; avec la

jambe fléchie, il est abducteur de la hanche. Le muscle pyriforme est étroitement lié au nerf

sciatique: les rameaux ventraux de L4 à S3 convergent vers le bord inférieur du muscle pour

former le nerf sciatique, qui émerge alors sous le grand foramen sciatique, sous le muscle.

Les études épidémiologiques réalisées sur le PS ne sont guère consistantes, mais il serait

responsable de 6 à 8 % des cas de douleurs lombo-sacrées et de sciatiques aux États-Unis.

Le diagnostic est généralement évoqué devant la présence de douleurs de la fesse avec ou

sans irradiation à la face postérieure de la cuisse, douleurs exacerbées par l’activité physique,

la position assise prolongée ou la marche. L’examen physique peut montrer un endolorisse-

ment à la palpation au niveau de l’échancrure sciatique ou du corps musculaire du muscle

pyramidal. Le muscle peut avoir un aspect de masse en forme de saucisse à la palpation.

Plusieurs manœuvres ont été proposées, entre autres celle de Freiberg (rotation interne

forcée du côté atteint) ou celle de Pace (douleur fessière en abduction en position assise).

L’examen électro-neuromyographique (ENMG) est de peu d’intérêt: il est le plus souvent

normal. Une anomalie du réflexe H a été rapportée par certains auteurs (allongement de

la latence H). Mais c’est vers les examens en imagerie que l’on doit désormais se tourner

pour le diagnostic, et notamment l’IRM, seule à pouvoir visualiser le muscle pyramidal.

Le traitement prometteur paraît être l’injection de toxine botulique directement dans le

muscle. Les résultats semblent très encourageants.

P. Bouche, département de neurophysiologie clinique,

hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris

Commentaire

Même si l’association d’une lésion ulnaire au

SCC est régulièrement rapportée dans la littéra-

ture depuis un article de L.Sedal et al. en 1973,

celle-ci relevait, jusqu’à présent, davantage d’une

comorbidité que d’une relation de cause à effet.

La nouveauté dans ce travail est la fréquence avec

laquelle cette association est suspectée et la corré-

lation avec la sévérité du SCC. Certaines faiblesses

méthodologiques doivent néanmoins être souli-

gnées. Il s’agit d’une étude rétrospective. La taille

des sujets n’est pas prise en compte (la VCS et l’APS

sont pourtant inversement proportionnelles à la

taille). La recherche d’une compression ulnaire au

coude n’est pas systématique. Sur le plan statis-

tique, les coefficients de corrélation restent faibles

et en partie explicables par l’âge des patients. En

conclusion, une étude prospective rigoureuse reste

donc à réaliser pour démontrer l’influence du SCC

sur la conduction du nerf ulnaire au poignet.

Référence bibliographique

Ginanneschi P, Milani P, Rossi A et al. Anomalies of ulnar

nerve conduction in different carpal tunnel syndrome

stages. Muscle Nerve 2008;38:1155-60.

Commentaire

Cet article paraît exhaustif et rappelle les princi-

paux éléments de diagnostic et de traitement de ce

syndrome, qui reste néanmoins assez controversé.

Il s’agit là d’un article de référence, tout du moins

pour le traitement. Le diagnostic repose en fait sur

les manœuvres physiques reproduisant la douleur

et sur l’imagerie, notamment l’IRM. Bien sûr, l’éli-

mination des autres causes est essentielle. Le trai-

tement par injection de toxine botulique semble

très prometteur à condition que le diagnostic soit

suffisamment étayé.

Référence bibliographique

Kirschner JS, Foye PM, Cole JL. Piriformis syndrome,

diagnosis and treatment. Muscle Nerve 2009;40:10-8.

REVUE DE PRESSE

Figure. Biopsie cutanée. A : membre inférieur. B : doigt.

A

B

La Lettre du Neurologue Nerf & Muscle • Vol. XIII - n° 9 - octobre 2009 | 269

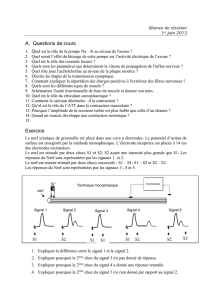

La biopsie cutanée : une aide au diagnostic

des neuropathies périphériques

L’auteur, C. Sommer, du département de neurologie de l’université de Würzburg, est une

des pionnières dans la réalisation des biopsies cutanées, permettant ainsi l’exploration des

neuropathies à petites fibres qui, jusqu’à la pratique de telles techniques, échappaient aux

investigations traditionnelles. Publié dans Current Opinion in Neurology (1), son article

passe en revue les différents champs d’application de cette nouvelle technique. Sa réalisa-

tion demande bien sûr des officiants entraînés, aussi bien dans l’acte biopsique

(figure)

que dans la lecture des lames. C’est l’utilisation d’un anticorps dirigé contre un produit

génétique protéinique (PGP) 9,5 qui permet de colorer les fibres nerveuses intradermiques.

Évaluation de la fiabilité diagnostique de la biopsie cutanée. La pratique de la biopsie

cutanée a d’abord été appliquée au diagnostic des neuropathies à petites fibres pour lesquelles

les tests électrophysiologiques de routine étaient normaux. Dans une étude réalisée par l’équipe

de Würzburg sur 99 patients présentant des symptômes cliniques de neuropathie sensitive

douloureuse comparés à 37 volontaires sains, le calcul de la densité en fibre nerveuse intra-

épidermique (IENFD) a montré une sensibilité de 0,77 et une spécificité de 0,79 chez les patients

avec neuropathie à petites fibres seules (2). Chez ceux qui avaient une atteinte associée des

grosses fibres, la sensibilité était de 0,76 et la spécificité de 0,81. La mesure de la surface du

plexus nerveux sous-épidermique augmente la sensibilité à 0,86 pour les neuropathies à petites

fibres et à 100 % pour les neuropathies mixtes. La comparaison de la sensibilité de l’IENFD

avec le testing sensitif quantitatif (QST) a montré, chez les patients avec neuropathie à petites

fibres, une supériorité de 88 % chez 47 % des sujets (3). Ainsi, un QST normal ne permet pas

d’éliminer la présence d’une neuropathie à petites fibres. Une cause traitable a été trouvée

chez 50 % des patients avec neuropathie à petites fibres grâce à la biopsie cutanée (4). Celle-ci

a pu se révéler utile également dans des cas de neuropathie inflammatoire ou de vascularite.

Atteinte des petites fibres, non connue, détectée dans des cas de neuropathies à

grosses fibres (porphyrie, maladie de Kennedy, polyradiculonévrite chronique inflammatoire,

hypothyroïdie). La constatation d’une telle atteinte correspond sans doute à des formes

douloureuses de ces affections.

Pratique de la biopsie cutanée : impact sur la prévention d’une neuropathie de

stade précoce? Chez le singe diabétique, il existe une diminution progressive et rapide

de l’IENFD par rapport aux non-diabétiques en fonction de l’âge. Chez des patients avec

intolérance au glucose, une diète adaptée et la pratique d’un exercice physique entraînent

une augmentation significative de l’IENFD en bonne corrélation avec l’amélioration de la

douleur. La biopsie cutanée, qui est une méthode d’investigation peu invasive, peut être

répétée pour juger de l’évolution d’une neuropathie et des effets de différents traitements,

notamment dans le diabète. Cela a également été utilisé dans le suivi du traitement de la

maladie de Charcot-Marie-Tooth par l’acide ascorbique et chez les patients VIH.

Concordance de la biopsie cutanée avec d’autres méthodes d’évaluation des petites

fibres. De nombreuses méthodes de détection des atteintes des petites fibres ont été

récemment décrites: l’étude microscopique de la cornée chez les sujets diabétiques, les

potentiels évoqués de contact à la chaleur, les potentiels évoqués à la douleur ou au laser

et, enfin, la fluxmétrie au doppler couplée au laser. Toutes ces méthodes nécessitent d’être

étudiées en comparaison avec la biopsie cutanée, avec différents groupes de patients et

de sujets normaux. Peut-être que certaines combinaisons de ces nouvelles méthodes se

révéleront efficaces et adaptées au diagnostic, mais il faudra bien sûr tenir compte des

aspects économiques de telles investigations.

La biopsie cutanée comme étude de la physiopathologie de certaines neuropathies,

notamment dans le diabète. Une réduction de l’expression du VEGF dans la biopsie

cutanée chez le patient diabétique suggère qu’il existe un lien entre l’absence de ce facteur

de croissance, l’hypoxie tissulaire et la neuropathie (5). L’existence de douleurs dans une

neuropathie peut être expliquée par l’atteinte préférentielle des fibres nociceptives C. Ainsi,

leur quantification dans une neuropathie doit donner une bonne indication de la douleur,

avec une réduction de l’IENFD. Dans les neuropathies mixtes, une faible IENFD était associée

à de plus hauts scores de douleur. Il en est de même chez les patients avec polyradiculo-

névrite chronique. Cependant, des douleurs peuvent être présentes chez des sujets avec

IENFD normale ou encore chez ceux avec perte complète des fibres intra-épidermiques.

L’augmentation de la production de cytokine dans la peau de patients avec neuropathie

des petites fibres a été observée dans certains cas et pas dans d’autres, ce qui suggère la

possibilité de sous-groupes différant par leur étiologie et leur physiopathologie.

P. Bouche

Commentaire

Il s’agit donc d’une revue sur les perspectives d’uti-

lisation de la biopsie cutanée dans les neuropathies

périphériques. La phase diagnostique des neuro-

pathies à petites fibres est désormais dépassée.

D’autres horizons s’ouvrent pour cette technique

peu invasive, et notamment pour le suivi des neuro-

pathies (dans le diabète et le prédiabète), dans la

compréhension des mécanismes de la douleur et la

physiopathologie des neuropathies. La pratique de

cette technique nécessite des équipes entraînées

et, jusqu’à présent, seules quelques équipes euro-

péennes l’effectuaient (Italie, Allemagne, Angle-

terre). En France, nous commençons à l’utiliser (6).

Références bibliographiques

1. Sommer C. Skin biopsy as a diagnostic tool. Curr Opin

Neurol 2008;21:563-8.

2. Vickova-Moravcova E, Bednarik E, Dusek L et al. Diagnostic

validity of epidermal nerve fiber densities in painful sensory

neuropathies. Muscle Nerve 2008;37:50-60.

3. Devigili G, Tugnoli V, Penza P et al. The diagnostic criteria

for small fibre neuropathy: from symptoms to neuropatho-

logy. Brain 2008;131:1912-25.

4. De Sousa EA, Hays AP, Chin RL et al. Characteristics

of patients with sensory neuropathy diagnosed with

abnormal small nerve fibres on skin biopsy. J Neurol

Neurosurg Psychiatry 2006;77:983-5.

5. Quattrini C, Tavakoli M, Jesiorska M et al. Surrogate

markers of small fiber damage in human diabetic neuro-

pathy. Diabetes 2007;56:2148-54.

6. Collongues N, Blanc F, Echaniz-Laguna A et al. Confir-

mation of the use of skin biopsy in small-fiber neuropathy.

First results. Rev Neurol 2009;165(3):249-55.

- 2009/09 - AVO3 - FRA - 25056

DÉNOMINATION DU MEDICAMENT : AVONEX 30 microgrammes/0,5 ml (Interféron bêta-1a) solution injectable. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE ET FORME PHARMACEUTIQUE *: Solution injectable - Interféron bêta-1a 30 microgrammes (6 millions d’UI) dans 0,5 ml contenus

dans une seringue préremplie. Solution limpide et incolore. DONNÉES CLINIQUES : • Indications thérapeutiques : AVONEX est indiqué dans le traitement : - Des patients atteints de sclérose en plaques (SEP ) de forme rémittente. Dans les essais cliniques, celle-ci était caractérisée par deux

poussées ou plus survenues au cours des trois années précédentes sans évidence de progression régulière entre les poussées ; AVONEX ralentit la progression du handicap et diminue la fréquence des poussées. - Des patients ayant présenté un seul évènement démyélinisant, accompagné

d’un processus inflammatoire actif, s’il est suffisamment sévère pour nécessiter un traitement par corticostéroïdes par voie intraveineuse, si les diagnostics différentiels possibles ont été exclus et si ces patients sont considérés à haut risque de développer une sclérose en plaques cliniquement

définie. Le traitement par AVONEX doit être interrompu chez les patients développant une forme progressive de SEP.•Posologieetmoded’administration : Le traitement devra être initié par un praticien expérimenté dans le traitement de cette maladie. Adulte : La posologie recommandée

dans le traitement des formes de SEP évoluant par poussées est de 30 microgrammes (0,5 ml de solution) administrés par voie intramusculaire (IM) une fois par semaine (voir « Précautions particulières d’élimination et manipulation »). Aucun bénéfice supplémentaire n’a été observé en

administrant une dose supérieure (60 microgrammes) une fois par semaine. »). A l’instauration du traitement, les patients peuvent commencer avec une dose totale de 30 microgrammes (0,5 ml de solution) ou bien avec approximativement la moitié de la dose une fois par semaine afin de

les aider à s’adapter au traitement ; ensuite, la dose sera augmentée jusqu’à obtention de la dose totale de 30 microgrammes (0,5 ml de solution). Afin d’obtenir une efficacité satisfaisante, une dose de 30 microgrammes (0,5 ml de solution) une fois par semaine devra être atteinte et maintenue

après la période d’augmentation initiale. Il existe un dispositif manuel permettant d’administrer environ la moitié de la dose pour les patients débutant le traitement par AVONEX. Aucun bénéfice supplémentaire n’a été observé en administrant une dose supérieure (60 microgrammes) une fois

par semaine. Enfant et adolescent : Aucune étude formelle clinique ou de pharmacocinétique n’a été conduite chez l’enfant ou l’adolescent. Cependant, des données publiées limitées suggèrent que le profil de sécurité d’AVONEX chez les adolescents âgés de 12 à 16 ans recevant une injection

par voie intramusculaire de 30 microgrammes une fois par semaine, est similaire à celui observé chez les adultes. Il n’existe pas d’information sur l’utilisation d’AVONEX chez l’enfant de moins de 12 ans. Par conséquent, AVONEX ne doit pas être utilisé dans cette population. Sujet âgé : les

études cliniques n’ont pas inclus suffisamment de patients âgés de 65 ans et plus pour permettre de déterminer si cette population répond différemment au traitement que celle des patients plus jeunes. Toutefois, sur la base du schéma d’élimination du principe actif, il n’existe aucune raison

théorique de modifier la posologie chez le sujet âgé. Il convient de changer le site d’injection intramusculaire chaque semaine. Le médecin peut prescrire l’utilisation d’une aiguille de 25 mm de taille 25G pour les patients chez qui cette aiguille est plus appropriée pour l’injection intramusculaire.

Afin de réduire les symptômes pseudo-grippaux associés au traitement par AVONEX, l’administration d’un antalgique antipyrétique avant l’injection et pendant les 24 heures suivant chaque injection est conseillée. Ces symptômes sont habituellement présents pendant les premiers mois de

traitement. A ce jour, la durée totale du traitement n’est pas connue. Les patients devront être examinés au plan clinique après deux ans de traitement et la prolongation du traitement devra être décidée au cas par cas par le médecin traitant. Le traitement devra être interrompu chez les

patients développant une forme chronique progressive de SEP. • Coûtdutraitementjournalier:33,60 Euros. • Contre-indications : - Initiation du traitement pendant la grossesse (voir « Grossesse et Allaitement ») - Patients ayant des antécédents d’hypersensibilité aux interférons ß naturels

ou recombinants ou à l’un des excipients - Patients présentant une dépression sévère et/ou des idées suicidaires (voir « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi » et « Effets Indésirables »). •Misesengardespécialesetprécautionsd’emploi* : AVONEX doit être utilisé avec

prudence chez les patients déprimés. Dépression et idées suicidaires sont connues pour survenir plus fréquemment chez les patients atteints de sclérose en plaques et être associées à l’utilisation des interférons. Il est recommandé aux patients de signaler immédiatement tout symptôme

de dépression et/ou d’idées suicidaires à leur médecin traitant. Prudence en cas d’administration d’AVONEX chez les patients ayant des antécédents d’épilepsie et /ou sous traitement antiépileptique, en particulier si les crises ne sont pas contrôlées de façon satisfaisante par le traitement

antiépileptique. Administration avec prudence et surveillance étroite en cas d’insuffisance hépatique ou rénale sévères et de myélosuppression sévère. Les patients doivent faire l’objet d’une surveillance particulière afin de déceler tout signe d’atteinte hépatique et la prudence est de rigueur

lorsque des interférons sont administrés en même temps que d’autres médicaments connus pour provoquer une atteinte hépatique. Surveillance particulière en cas de maladie cardiaque (angor, insuffisance cardiaque congestive ou arythmie), afin de déceler une aggravation éventuelle de

leur état clinique durant le traitement par AVONEX. L’utilisation des interférons peut entraîner des perturbations des examens biologiques. Des patients sont susceptibles de développer des anticorps contre AVONEX. • Interactions avecd’autresmédicamentsetautres formes

d’interactions* : Aucune étude spécifique d’interaction n’a été réalisée chez l’homme. L’expérience clinique a montré que les patients atteints de SEP peuvent recevoir AVONEX et des corticostéroïdes ou de l’ACTH au cours des poussées. Il convient d’être prudent en cas d’administration

simultanée d’AVONEX avec d’autres médicaments à marge thérapeutique étroite et dont l’élimination dépend largement du cytochrome P-450 (antiépileptiques et certaines classes d’antidépresseurs…). •Grossesseetallaitement* : Les informations sur l’utilisation d’AVONEX pendant la

grossesse sont limitées. Les données disponibles traduisent l’éventualité d’un risque accru d’avortement spontané. L’initiation du traitement est contre-indiquée en cours de grossesse. Les femmes en âge de procréer devront utiliser les moyens contraceptifs appropriés. En l’absence de

données concernant le passage d’AVONEX dans le lait maternel et en raison de la possibilité d’effets indésirables graves chez les nourrissons, interrompre l’allaitement ou le traitement par AVONEX. • Effetssurl’aptitudeàconduiredesvéhiculesetàutiliserdesmachines* • Effets

indésirables* : le plus fréquemment : symptômes pseudo-grippaux tels que myalgies, fièvre, frissons, hypersudation, asthénie, céphalées, nausées ; plus marqués en début de traitement et dont la fréquence diminue avec la poursuite du traitement. Effets indésirables déclarés lors des essais

cliniques et/ou rapportés en post-AMM : Investigations : fréquent : lymphopénie, leucopénie, neutropénie, baisse de l’hématocrite, hyperkaliémie, augmentation de l’urée sanguine ; peu fréquent : thrombopénie ; fréquence indéterminée : perte de poids, prise de poids, anomalies des tests

hépatiques. Affections cardiaques : fréquence indéterminée : Cardiomyopathie, insuffisance cardiaque congestive (voir « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi »), palpitations, arythmie, tachycardie. Affections hématologiques et du système lymphatique : fréquence indéterminée :

pancytopénie, thrombopénie. Affections du système nerveux : très fréquent : céphalée ; fréquent : spasticité musculaire, hypoesthésie ; fréquence indéterminée : symptômes neurologiques, syncope, hypertonie, vertiges, paresthésie, crises d’épilepsie, migraine. Affections respiratoires,

thoraciques et médiastinales : fréquent : rhinorrhée ; rare : dyspnée. Affections gastro-intestinales : fréquent : vomissements, diarrhée, nausées. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : fréquent : éruptions cutanées, hypersudation, contusion ; peu fréquent : alopécie ; fréquence

indéterminée : œdème de Quincke, prurit, érythème vésiculaire, urticaire, aggravation de psoriasis. Affections musculo-squelettiques et systémiques:fréquent : crampes musculaires, cervicalgie, myalgie, arthralgie, douleurs dans les extrémités, lombalgie, raideur musculaire, raideur musculo-

squelettique ; fréquence indéterminée : lupus érythémateux disséminé, faiblesse musculaire, arthrite. Affections endocriniennes : fréquence indéterminée : hypothyroïdie, hyperthyroïdie. Troubles du métabolisme et de la nutrition : fréquent : anorexie. Infections et infestations : fréquence

indéterminée : abcès au site d’injection. Affections vasculaires:fréquent : rougeur du visage ; fréquence indéterminée : vasodilatation. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : très fréquent : syndrome pseudo-grippal, fièvre, frissons, hypersudation ; fréquent : douleur au site

d’injection, érythème au site d’injection, ecchymose au site d’injection, asthénie, douleur, fatigue, malaise, sueurs nocturnes ; peu fréquent : sensation de brûlure au site d’injection ; fréquence indéterminée : réaction au site d’injection, inflammation au site d’injection, cellulite au site d’injection,

nécrose au site d’injection, saignement au site d’injection, douleur thoracique. Affections du système immunitaire : fréquence indéterminée : réaction anaphylactique, choc anaphylactique, réactions d’hypersensibilité (œdème de Quincke, dyspnée, urticaire, éruption, éruption prurigineuse).

Affections hépatobiliaires : fréquence indéterminée : insuffisance hépatique (voir « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi »), hépatite, hépatite auto-immune. Affections des organes de reproduction et du sein : peu fréquent : métrorragie, ménorragie. Affections psychiatriques :

fréquence indéterminée : dépression (voir « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi »), insomnie, suicide, psychose, anxiété, confusion, labilité émotionnelle. • Surdosage* PROPRIÉTÉSPHARMACOLOGIQUES* : • Propriétéspharmacodynamiques* : interférons, code ATC : L03

AB07. • Propriétéspharmacocinétiques*•Donnéesdesécuritépréclinique*•DONNÉESPHARMACEUTIQUES* : •Listedesexcipients* • Incompatibilités* • Durée de conservation : 2 ans. •Précautions particulièresdeconservation: A conserver au réfrigérateur (2°C - 8°C).

NEPASCONGELER. AVONEX peut être conservé à température ambiante (entre 15°C et 30°C) pendant une durée n’excédant pas une semaine. A conserver dans l’emballage extérieur d’origine à l’abri de la lumière. • Natureetcontenudel’emballageextérieur*: Seringue de 1 ml munie

d’un opercule avec sécurité et d’un piston contenant 0,5 ml de solution. • Précautionsparticulièresd’éliminationetmanipulation* : AVONEX est fourni sous forme d’une solution injectable prête à l’emploi, en seringue préremplie. Une fois sorti du réfrigérateur, AVONEX doit être amené à

température ambiante (15°C-30°C) environ 30 minutes avant l’injection. Ne pas utiliser de source externe de chaleur comme, par exemple, de l’eau chaude pour réchauffer AVONEX. Si la solution contient des particules en suspension ou si elle n’est pas limpide et incolore, la seringue préremplie

ne doit pas être utilisée. L’aiguille pour l’injection intramusculaire est fournie. La solution ne contient pas de conservateur. Chaque seringue préremplie contient une seule dose d’AVONEX. Eliminer toute fraction inutilisée. Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la

réglementation en vigueur.• LISTE I • Médicamentsoumisàunesurveillanceparticulièrependantletraitement.Médicamentsoumisàprescriptioninitialeetrenouvellementréservésauxspécialistesenneurologie.TITULAIREDEL’AMM: Biogen Idec Limited, Innovation House,

70 Norden Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 4AY, Royaume-Uni. Information médicale et Pharmacovigilance : N° Vert 0 800 84 16 64.NUMÉROD’AUTORISATIONDEMISESURLEMARCHE:EU/1/97/033/003. •CODECIP: 343 232-6 : solution injectable ; boîte de 4 seringues préremplies

+ 4 aiguilles. •Prix: 940,87 Euros. Remb. Séc. Soc. à 65%. Agréé aux Collectivités. Médicament d’exception et prescription en conformité avec la FIT. DATEDEPREMIEREAUTORISATION/DERENOUVELLEMENTDEL’AUTORISATION:Datedepremièreautorisation:13/03/1997 – Date

dedernierrenouvellementdel’autorisation:13/03/2007 DATEDEMISEAJOURDUTEXTE:12/2008*Pour des informations plus complètes, veuillez consulter la monographie sur le site http://www.emea.europa.eu/. MLR 03/09

FIT AVONEX®, J.O. du 5 avril 2003 : médicament d’exception et prescription en conformité avec la FIT. AVONEX® est remboursé pour les patients ayant présenté un 1er événement démyélinisant accompagné d’un processus inflammatoire

actif, si les diagnostics différentiels ont été exclus et si les critères IRM de dissémination temporo-spatiale définis dans l’avis de la Commission de la Transparence du 18/12/2002 et dans la Fiche d’Information Thérapeutique sont réunis.

AVEX275b_ML.indd 1 23/07/09 17:38:55

REVUE DE PRESSE dirigé par

le Pr P. Bouche

270 | La Lettre du Neurologue Nerf & Muscle • Vol. XIII - n° 9 - octobre 2009

Altération de la sensibilité au cours

des neuropathies motrices multifocales :

étude clinique et électrophysiologique

Dans la pratique quotidienne, il n’est pas rare de considérer comme usuelle l’apparition de

troubles subjectifs sensitifs, sans traduction objective, au cours des neuropathies motrices

multifocales avec blocs de conduction (NMM-BC). Ce glissement phénotypique serait

rapporté dans 20 % des cas de la littérature. Ce qui est plus étonnant est l’évolution,

après plusieurs années, de certaines NMM-BC vers un Multifocal Acquired Demyelinating

Sensory And Motor sensitivity (MADSAM) ou vers une Chronic Inflammatory Demyelina-

ting Polyneuropathy (CIDP). Cet étonnement n’est pas nouveau, puisqu’il fut déjà relaté

dans les années 1988 et 1999, et plus récemment discuté en 2005. Une équipe française

s’est proposée d’étudier cliniquement et électrophysiologiquement l’apparition de cette

atteinte sensitive chez 5 patients, issus d’une série de 11 sujets diagnostiqués NMM-BC

entre novembre 2005 et septembre 2006, afin de déterminer si elle est contemporaine

d’une aggravation de l’atteinte motrice et si les anomalies objectives sont localisées aux

mêmes territoires tronculaires moteurs.

REVUE DE PRESSE dirigé par

le Pr P. Bouche

272 | La Lettre du Neurologue Nerf & Muscle • Vol. XIII - n° 9 - octobre 2009

Les premiers symptômes sensitifs apparaissent entre 1 et 5 ans après le début de la NMM-BC

et concernent dès la première évaluation 3 des 5 patients collectés. Ils se présentent sous

la forme soit de paresthésies dans un territoire tronculaire, soit de brûlure. Ces manifes-

tations positives s’améliorent après les perfusions d’IgIV. Quatre de ces 5 patients ont des

anticorps sériques anti-GM1, un taux de CPK élevé pour 2 d’entre eux et une discrète hyper-

protéinorachie (0,68 g/l). La deuxième évaluation est menée entre 10 mois et 8 ans après la

première. Le handicap moteur s’est aggravé, mais reste sensible aux IgIV. L’atteinte sensitive

se déclare dans la majeure partie des cas (11 fois sur 13) dans les territoires atteints sur le

plan moteur sous forme de douleur, de perte de la sensibilité tactile, avec paresthésies dans

les territoires tronculaires intéressés. Il s’agit rarement de brûlure du pied, de perte de la

sensibilité vibratoire sur les orteils et la cheville. Les troubles sensitifs objectifs intéressent les

territoires qui ont auparavant présenté des anomalies subjectives. Les anomalies objectives

apparaissent entre 5 et 9 ans après le début de la maladie. Sur le plan électrophysiologique,

les potentiels et les vitesses sensitifs sont normaux à la première évaluation. À la seconde,

la somme des amplitudes motrices s’est franchement altérée. L’anomalie la plus fréquente

pour les potentiels sensitifs est la réduction des amplitudes avec très peu de ralentissement

des vitesses. Ces anomalies sensitives intéressent les nerfs ayant des blocs moteurs et une

réduction des amplitudes.

N. Le Forestier,

hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris

Le dosage sérique de la GFAP comme marqueur

de souffrance axonale dans les neuropathies

chroniques : un nouvel outil diagnostique ?

Cette équipe italienne romaine, milanaise et de Chieti-Pescara a procédé, chez 105 patients, au

dosage sérique de la protéine du cytosquelette (Glial Fibrillary Acidic Protein [GFAP]) exprimée

dans les filaments intermédiaires de l’astroglie, dans les cellules de Schwann (CS) immatures

et matures entourant les axones non myélinisés. On sait qu’après une lésion nerveuse, les CS

perdant contact avec les axones en voie de dégénérescence wallérienne montrent une rétro-

modification de leur phénotype vers des CS non productrices de myéline avec augmentation

d’expression de la GFAP. Elles acquièrent de nouveau l’expression de molécules de surface

caractéristiques du développement embryonnaire. Par ailleurs, il est aisément constaté que sur

les nerfs suraux de biopsie de neuropathie axonale, la majorité des CS exprime des filaments

GFAP positifs et ce de façon plus remarquable que dans les neuropathies démyélinisantes. Les

taux de GFAP sont élevés dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) et le sérum en cas de démence,

de traumatisme cérébral, d’accident vasculaire cérébral (AVC) et de sclérose en plaques (SEP).

Il a été également trouvé des taux élevés dans le LCR de patients atteints de syndrome de

Guillain-Barré (SGB) axonal, contrairement aux patients atteints de SGB démyélinisants et aux

sujets contrôles. L’étude rapportée avait pour objectif, d’une part, de doser ces taux dans le

sérum de patients atteints de neuropathies chroniques et, d’autre part, de tenter de trouver

une corrélation du taux avec les sévérités de la perte axonale et du handicap. Les patients

étaient âgés de 15 à 82 ans. Trente souffraient de CIDP, 26 de neuropathie motrice multifocale

(NMM), 30 autres d’une neuropathie axonale chronique sensitivo-motrice (CSMAN) de diverses

origines, et 15 présentaient une amyotrophie musculaire primitive (AMP) ou amyotrophie

spinale, dite variante périphérique de la sclérose latérale amyotrophique. Tous les patients ont

eu une exploration électrophysiologique des 4 membres, 12 des patients CSMAN et 6 des

patients CIDP ont subi une biopsie du nerf sural. Le dosage de la GFAP s’est fait par méthode

ELISA. Les résultats montrent que le taux sérique de GFAP ne dépend pas de l’âge du patient.

Son taux est augmenté dans les CSMAN par rapport aux sujets contrôles, CIDP et NMM.

Commentaire

Il est possible que ces anomalies déterminent une

forme intermédiaire entre NMM-BC et MADSAM,

mais la présence d’anticorps anti-GM1 en fait une

entité à part puisque, exceptionnellement, ces

anticorps existent en cas de MADSAM. L’atteinte

sensitive intéresse les territoires moteurs atteints

et son existence marque une aggravation des para-

mètres moteurs. Le traitement reste les IgIV. Cette

étude s’avère de petite envergure et demande la

poursuite du suivi longitudinal de ces patients.

Référence bibliographique

Lambrecq V, Krim E, Rouannet-Larivière M, Lagueny A.

Sensory loss in multifocal motor neuropathy: a clinical and

electrophysiological study. Muscle Nerve 2009;39:131-6.

REVUE DE PRESSE

La Lettre du Neurologue Nerf & Muscle • Vol. XIII - n° 9 - octobre 2009 | 273

Commentaire

Cette étude mérite d’être confirmée par d’autres

équipes et laboratoires, car les différences en

taux entre CSMAN, AMP et NMM sont fragiles.

Le dosage de GFAP pourrait toutefois entrer, à

moindre frais, non pas tant dans l’arsenal stra-

tégique d’aide au diagnostic des neuropathies

axonales, mais plutôt dans les CIDP aux critères

démyélinisants ténus, et également dans le suivi

longitudinal des patients traités ou non.

Référence bibliographique

Notturno F, Capasso M, Delauretis A et al. Glial fibrillary

acidic protein as a marker of axonal damage in chronic

neuropathies. Muscle Nerve 2009;40:50-4.

À un moindre degré, le taux est plus élevé dans les NMM par rapport aux sujets contrôles,

il n’y a, en revanche, pas de différence entre CIDP et NMM. Tous les taux statistiques sont

à 0,05, soit inférieurs au seuil de significativité. Pour permettre de différencier avec plus

de justesse les CSMAN des CIDP, un taux approprié de GFAP a été fixé à 0,66 avec une

sensibilité de 93 %, une spécificité de 83 %, une valeur prédictive positive (VPP) de 74 %

et une valeur prédictive négative (VPN) de 96 %. En utilisant ce même taux, les NMM sont

distinguées des AMP avec une sensibilité de 87 %, une spécificité de 72 %, une VPP de

43 % et une VPN de 96 %. Par ailleurs, il est mis en évidence une corrélation significative

entre le taux de GFAP et la sévérité de la neuropathie (p < 0,0011), ce qui pourrait en faire

un marqueur de suivi avec ou sans traitement, mais pas de corrélation entre ce taux et le

score de handicap moteur au MRC scale pour les AMP. Pour les cas de CSMAN et de CIDP,

une significativité statistique est trouvée entre le taux de GFAP et les amplitudes cumulées

des potentiels sensitifs (p < 0,0006), mais seulement une tendance d’association entre ce

taux et les amplitudes distales motrices, la perte en fibres sur la biopsie et la dégénérescence

axonale. Les auteurs expliquent cette faillite du dosage par le fait que le taux de GFAP

concerne indirectement l’ensemble des nerfs touchés par la neuropathie tandis que les blocs

sont parfois très distaux et la biopsie ne donne regard que sur un fragment de nerf. Le taux

de GFAP est comparable dans les neuropathies axonales et les AMP. Pour cette dernière,

l’explication pourrait en être les existences de la souffrance axonale par dying back à partir

de la souffrance motoneuronale, d’astrogliose réactionnelle dans la moelle et de dégéné-

rescence a minima de détérioration des faisceaux cortico-spinaux. Comparant les AMP aux

taux plus élévés de GFAP que dans les NMM, les auteurs concluent en proposant ce dosage

pour distinguer les NMM, dont on ne retrouve pas les blocs de conduction, des AMP.

N. Le Forestier

Syndrome des jambes sans repos au cours

des neuropathies périphériques : y a-t-il un risque ?

La prévalence du syndrome des jambes sans repos (SJSR) [RLS des Anglo-Saxons] dans les

populations toutes confondues des États-Unis et d’Europe est approximativement de 10 %.

Plusieurs études ont tendance à montrer des anomalies du système nerveux central, telles

qu’une perte en récepteurs dopaminergiques dans la substance noire pars compacta, des

anomalies de transmission dopaminergique dans le groupe des cellules A11 localisé dans

l’hypothalamus ou encore la faillite du transport du fer du liquide céphalo-rachidien (LCR)

vers le système nerveux central. La neuropathie périphérique est communément listée dans les

causes secondaires de SJSR. Cependant, la prévalence de ce syndrome au sein des neuropathies

est extrêmement variable, allant de 5,2 à 54 % dans la littérature. Cette variabilité peut être

expliquée par l’utilisation de définitions non standardisées des neuropathies et du SJSR, et de

la confusion entre les 2 syndromes étant donné qu’ils partagent certains symptômes. Cette

équipe canadienne a mené une étude systématique de la prévalence du SJSR au sein d’une

cohorte de patients, non déments (pour lire et comprendre la lettre introductive de l’étude,

le consentement et le questionnaire) et vus pour des neuropathies périphériques, en utilisant

une procédure diagnostique en aveugle du terrain dans lequel ce SJSR se développe ou non.

La même détermination est faite auprès de sujets contrôles appariés sur l’âge et le sexe n’ayant

pas de relation génétique avec les patients non déments ni parkinsoniens, non douloureux,

sans SJSR connu et sans neuropathie. Le screening des populations a reposé sur un entretien

téléphonique utilisant un questionnaire qui comportait les critères reconnus et validés par le

groupe international d’étude du SJSR et dont la sensibilité est reconnue de 97 % (Hening et al.

Sleep Med 2008;9:283-9). Cette première étape de confirmation de SJSR convie les personnes

“screenées” positivement à venir être examinées en clinique par un évaluateur aveugle

du profil neurologique. Elles subissent le même questionnaire en direct ou par téléphone.

6

6

1

/

6

100%