Lire l'article complet

175

175

Correspondances en Onco-hématologie - Vol. II - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2007

revue de presse

Coordinateur : N. Milpied

NUCLÉOPHOSMINE RIME-T-IL

AVEC CHÉMOKINES ?

Cet article rapporte un travail fondamental dont

les résultats donnent un nouvel éclairage au

bon pronostic de l’expression cytoplasmique

de la nucléophosmine dans les leucémies

aiguës myéloïdes (LAM).

Il s’agit à l’origine d’un travail de protéomique

visant à identifi er les molécules potentielle-

ment associées à CXCR4. Cette serpentine

à sept passages transmembranaires est le

récepteur de la chémokine CXCL12, égale-

ment appelée stromal cell-derived factor1.

L’interaction de ces molécules joue un rôle

important pendant l’embryogenèse des

systèmes nerveux et cardio-vasculaire. Elle

gouverne aussi la localisation des précurseurs

hématopoïétiques dans la moelle osseuse et

la lymphopoïèse B. Le couple CXCR4/CXCL12

intervient également dans le recrutement

cellulaire aux sites inflammatoires ; acces-

soirement, CXCR4 est aussi utilisé comme

porte d’entrée dans les lymphocytes CD4 par

certaines souches de VIH.

L’immunoprécipitation de diverses formes

de CXCR4 a permis aux auteurs d’identifi er

sept protéines qu’ils ont toutes caractérisées

*

,

tout en se focalisant essentiellement sur la

nucléophosmine.

Les interactions entre CXCR4, les protéines G

et la nucléophosmine sont explorées en détail,

notamment en relation avec les diverses

boucles intracytoplasmiques du récepteur. Les

conséquences de cette liaison sont examinées

au moyen de tests fonctionnels et sont confi r-

mées en inhibant l’expression de la nucléo-

phosmine ou, au contraire, en l’augmentant.

Les résultats indiquent que la nucléophosmine

se lie à CXCR4 quand celui-ci est activé, notam-

ment par la fi xation de CXCL12. Cette liaison

régule la transduction cellulaire et inhibe la

migration.

La nucléophosmine est une protéine nucléo-

laire qui navigue entre cette localisation et le

cytoplasme. Lorsqu’elle est cytoplasmique, elle

intervient dans la régulation du cycle cellulaire

et de l’apoptose ; un travail précédent avait

déjà montré sa propension à se lier alors à

des protéines sous-membranaires. Dans cette

étude, il est démontré que la nucléophosmine

interfère avec la liaison de CXCR4 aux protéi-

nes G qui interviennent dans la transduction

et la migration cellulaire après engagement de

ce récepteur. L’activité chimiotactique est ainsi

inversement proportionnelle à la quantité de

nucléophosmine intracytoplasmique.

Dans les LAM où les mutations entraînent une

accumulation cytosolique de nucléophosmine,

les cellules pourraient ainsi avoir des propriétés

chimiotactiques restreintes et une moindre

capacité à générer un microenvironnement

favorable à leur prolifération.

On peut noter en contrepoint que l’expression

de CXCR4 a été récemment identifi ée comme un

facteur de mauvais pronostic dans les LAM.

M.C. Béné, Nancy

* Variant de la kinectin, mannosyl-oligosaccharide glucosidase,

sous-unité de la CoA dehydrogenase, Hsp70 et Hsp70 cognate,

repressor of estrogen receptor activity

Zhang W, Navenot JM, Frilot NM et al. Association of

nucleophosmin negatively regulates CXCR4-mediated

G protein activation and chemotaxis. Mol Pharmacol

2007;72:1310-21.

EST-IL TOUJOURS D’ACTUALITÉ

DE TRAITER DE MANIÈRE INTENSIVE

LES LAM DES PATIENTS ÂGÉS ?

Chez des patients de plus de 65 ans atteints

de leucémie aiguë myéloïde (LAM), une étude

récente du Groupe français des leucémies aiguës

(ALFA) montrait la supériorité, en termes de

survie globale et de survie sans maladie, d’un

traitement ambulatoire par 6 cures mensuelles de

consolidation par rapport à une chimiothérapie

intensive d’entretien. Les résultats d’une équipe

allemande viennent compléter ces données, les

auteurs déconseillant de proposer une induc-

tion aux patients de plus de 60 ans ayant une

LAM associée à un caryotype défavorable. Leur

conclusion repose sur l’analyse de 160 patients

âgés de plus de 60 ans, parmi lesquels 144

avaient une LAM (72 LAM de novo, 42 secon-

daires à une myélodysplasie et 30 myélodyspla-

sies). Tous les sujets ont eu un caryotype. Les

caryotypes de mauvais pronostic sont défi nis

par plus de trois anomalies chromosomiques

ou une anomalie touchant le chromosome 7. La

chimiothérapie d’induction associait idarubicine

(12 mg/m2 J1-J3) et cytarabine (200 mg/m2 J1-J5)

± tioguanine ou étoposide. Le taux de rémission

complète (RC) est de 49 % pour les patients au

caryotype de mauvais pronostic versus 70 %

pour les autres. La médiane de survie est de

9,5 mois tous patients confondus, mais elle

❏

Nucléophosmine rime-t-il

avec chémokines ?

Est-il toujours d’actualité de

traiter de manière intensive les

LAM des patients âgés ?

La maladie de Gaucher :

une prédisposition

aux hémopathies malignes ?

Confirmation de l’efficacité

des lymphocytes T anti-EBV

dans les lymphoproliférations

postgreffe

Immunothérapie dans les

lymphomes pédiatriques ?

Correspondances en Onco-hématologie - Vol. II - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2007

176

176

revue de presse

tombe à 4 mois pour le groupe à caryotype de

mauvais pronostic versus 18 mois pour le groupe

à caryotype normal. Une telle différence s’ob-

serve même lorsque les patients ont obtenu une

RC. En effet, le taux de rechute et la médiane de

survie sont respectivement de 59 % et de 19 mois

pour les patients ayant un caryotype normal,

alors que quasiment tous les patients ayant un

caryotype de mauvais pronostic ont rechuté : leur

médiane de survie était de 4 mois. Les auteurs

font remarquer que cette survie est identique

à celle observée chez les patients du registre

de Dusseldörf, qui bénéfi ciaient uniquement

d’un traitement symptomatique. Il est clair que

ces différentes études incitent à reconsidérer la

stratégie thérapeutique dans cette tranche d’âge,

ce d’autant plus que de nouvelles molécules

sont maintenant à notre disposition, comme

les agents déméthylants, alliant effi cacité et

tolérance.

L. Legros, Nice

Gardin C, Turlure P, Fagot T et al. Postremission treat-

ment of elderly patients with acute myeloid leukemia

in fi rst complete remission after intensive induction

chemotherapy: results of the multicenter randomized

Acute Leukemia French Association (ALFA) 9803 trial.

Blood 2007;109(12):5129-35.

Knipp S, Hildebrand B, Kündgen A et al. Intensive

chemotherapy is not recommended for patients aged

>60 years who have myelodysplastic syndromes or acute

myeloid leukemia with high-risk karyotypes. Cancer

2007;110(2):345-52.

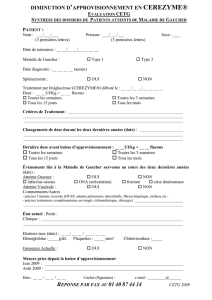

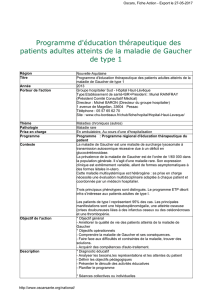

LA MALADIE DE GAUCHER :

UNE PRÉDISPOSITION

AUX HÉMOPATHIES MALIGNES ?

La maladie de Gaucher est le désordre lysoso-

mial héréditaire le plus fréquent. Son incidence

est estimée aux États-Unis de 3 à 5/100 000

par an. Elle est caractérisée par un défi cit en

glucocérébrosidase responsable d’une hépa-

tosplénomégalie, de cytopénies, de douleurs

osseuses, etc. Le type I, représentant plus de

90 % des cas, n’est pas associé à une atteinte

neurologique, et est diagnostiqué à tout âge ;

le type II est marqué par une atteinte cérébrale

sévère et précoce, alors que le type III présente

une atteinte neurologique modérée et retardée.

Les types I et III bénéfi cient d’un traitement de

substitution par Cerezyme®.

Depuis les années 1980, la maladie de Gaucher

est présentée comme pouvant augmenter le

❏

❏

risque de myélome multiple (1). Récemment, en

étudiant 2 742 patients du registre international

de la maladie de Gaucher, B.E. Rosenbloom

retrouvait un risque relatif (RR) de myélome

de 5,9, alors que celui des autres cancers ne

semblaient pas augmenter (2).

Afi n de confi rmer ces données, l’équipe de

O. Landgren a étudié les cas de patients atteints

de maladie de Gaucher suivis dans les hôpitaux

américains traitant les vétérans.

Entre juillet 1969 et septembre 1996,

1 525 adultes atteints de la maladie de Gaucher

ont été suivis dans 142 hôpitaux pour vétérans.

Aucun cancer ne devait être diagnostiqué dans

la première année. Le suivi médian était de

plus de 12 ans. L’incidence des cancers a été

comparée à celle observées chez des vétérans

de même âge suivis durant la même période

(832 294 noirs américains et 3 668 983 cauca-

siens). Aucun autre groupe ethnique n’a été

inclus dans cette étude, ni aucune femme.

Résultats. Sur l’ensemble des malades suivis, 137

ont développé un cancer. Si le risque global de

cancer n’est pas augmenté (RR : 0,91), il existe en

revanche une prédisposition aux lymphomes non

hodgkiniens (RR : 2,54), aux mélanomes malins

(RR : 3,07) ainsi qu’aux cancers du pancréas

(RR : 2,37). Seuls deux patients ont présenté un

myélome, ce qui n’a pas permis de confi rmer les

données de R.E. Lee et B.E. Rosenbloom.

Commentaire. Une fois de plus, une large cohorte

confi rme le lien entre la maladie de Gaucher et

l’hémopathie maligne. Le fait qu’il existe une dif-

férence entre les résultats de B.E. Rosenbloom et

ceux présentés ici, l’un mettant en valeur le myé-

lome et l’autre les lymphomes non hodgkiniens,

peut être en partie expliqué par la différence

d’approche des deux auteurs. B.E. Rosenbloom

a étudié le registre international ; celui-ci com-

prend des malades de tout âge, des deux sexes

et d’origines très variées, et les comparaisons

avec des populations de référence sont diffi ciles.

R.E. Landgren a utilisé des populations de même

type en guise de comparaison mais constituées

uniquement d’hommes adultes. Les patients

étant tous des vétérans de l’armée, il est très

probable que l’immense majorité ait présenté

une maladie de Gaucher de diagnostic tardif, un

Gaucher précoce étant généralement incompa-

tible avec la carrière militaire.

Ainsi, un suivi hématologique rapproché des

malades atteints de Gaucher semble justifi é.

La raison de cette prédisposition est encore

fl oue mais la stimulation chronique du système

immunitaire semble en jeu. De même, le rôle

éventuellement préventif du traitement subs-

titutif précoce reste à étudier.

S. Choquet, Paris

1. Lee RE. The pathology of gaucher disease. In:

Desnick RJ. Gaucher disease: a century of delineation

and research. New York: Alan R Liss Inc, 1982:177-217.

2. Rosenbloom BE, Weinreb NJ, Zimran A et al. Gaucher

disease and cancer incidence: a study from the Gaucher

registry. Blood 2005;105:4569-72.

Landgren O, Turesson I, Gridley G et al. Risk of mali-

gnant disease among 1,525 adult male US veterans with

Gaucher Disease. Arch Intern Med 2007;167:1189-94.

CONFIRMATION DE L’EFFICACITÉ

DES LYMPHOCYTES T ANTI-EBV

DANS LES LYMPHOPROLIFÉRATIONS

POSTGREFFE

Les lymphoproliférations post-transplantation

(LPT) sont des complications rares et sévères des

greffes d’organes. En dehors de la baisse initiale

de l’immunosuppression, il n’existe pas de

consensus thérapeutique. Dans le cadre des LPT

Epstein-Barr-virus-positive (EBV+), l’utilisation de

lymphocytes T cytotoxiques (LTC) est séduisante.

Les LTC autologues, activés contre l’EBV, ont

été utilisés essentiellement dans les greffes de

cellules souches hématopoïétiques (CSH). Mais

leur utilisation après greffe d’organe est délicate :

la tumeur peut provenir des cellules du donneur

et donc être HLA incompatible, l’activation des

LTC est diffi cile sous immunosuppresseur, et

l’amplifi cation est longue alors que l’évolution

tumorale est souvent rapide. L’utilisation de LTC

hétérologues (allogéniques) provenant d’une

banque permet de contourner ces écueils. En

2002, T. Haque et al. avaient publié les résultats

préliminaires portant sur les injections de LTC

anti-EBV dans des LPT EBV+ (1).

Il s’agit ici d’une mise à jour des résultats de

cette étude de phase II multicentrique.

La banque de lignées T anti-EBV a été constituée

à partir d’une centaine de donneurs de sang écos-

sais, séropositifs pour l’EBV. Les LCT sont activés

par des cellules irradiées, infectées par l’EBV, et

testées pour une éventuelle autoréactivité.

❏

177

177

Correspondances en Onco-hématologie - Vol. II - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2007

Revue de presse

Les tumeurs doivent être EBV+ et il doit exister

au moins deux homologies HLA A, B ou DR

avec le malade pour sélectionner une lignée.

Les patients sont inclus, soit après échec de la

baisse de l’immunosuppression, avec ou sans

antiviral, soit après au moins une première

ligne de traitement. En moyenne, les patients

ont reçu quatre injections.

Résultats. Au total, 33 patients ont été inclus :

19 après seulement un échec de baisse de l’im-

munosuppression (BIS) avec ou sans antiviral,

un après BIS et radiothérapie localisée, un

après BIS et chirurgie, et 12 après BIS et rituxi-

mab et/ou chimiothérapie. Deux allogreffes de

CSH ont été incluses, toutes deux résistantes

au rituximab ou à la chimiothérapie.

Le taux de réponse est de 63 % à 5 semaines

(36 % de RC) et de 51 % (42 % de RC) à 6 mois.

Deux LPT avec localisations cérébrales et les

deux allogreffes de CSH ont été mises en RC.

Cinq patients sont décédés entre l’inclusion et

la date prévue de la première injection.

Les facteurs prédictifs d’une réponse ont été

le degré d’homologie HLA (p = 0,048) et le

pourcentage de cellules CD4+ injectées, avec

plus de 90 % de réponse au-delà de 5 % de

lymphocytes CD4+ (p = 0,001).

Commentaire. Avec cette série plus étoffée,

l’équipe de T. Haque confi rme la faisabilité et

l’effi cacité des lymphocytes T allogéniques

anti-EBV dans les LPT. Cette méthode permet

d’éviter les longues et incertaines stimula-

tions et amplifi cations des LTC autologues.

On remarquera particulièrement l’effi cacité

de ce traitement dans les allogreffes de CSH,

habituellement sensibles aux thérapies cel-

lulaires, et pour les localisations cérébrales,

classiquement résistantes au rituximab.

Quelques remarques et réserves peuvent toute-

fois être émises.

Le typage HLA de la tumeur n’est pas recher-

ché, or il n’est pas exceptionnel que la tumeur

provienne de cellules du donneur d’organe.

Dans ce cas, les cellules sont mal sélectionnées

et ineffi caces.

Il n’y a aucun détail sur les éventuels rejets

d’organe après injection.

Vingt et un patients ont eu seulement une BIS ;

les antiviraux – a fortiori l’acyclovir, le valganciclo-

vir et le ganciclovir – n’ont aucune effi cacité dans

les LPT et ne peuvent être considérés comme une

ligne thérapeutique. Dans ce contexte, une nette

•

•

•

majorité des patients a été traitée en première

ligne, une indication maintenant reconnue du

rituximab. Le taux de réponse est pour ces malades

de 57 % à 6 mois, dont 47,6 % de RC.

Les 10 patients greffés et traités après échec

de rituximab et/ou de chimiothérapie ont un

taux de réponse de seulement 30 % à 6 mois,

dont 20 % de RC.

Deux patients sont décédés avant injection,

en première ligne, sans avoir reçu de rituxi-

mab, ce qui constitue une attitude diffi cilement

défendable sur le plan éthique.

Il existe en France une étude de phase I/II

similaire, limitée aux patients réfractaires, en

rechute ou en mauvaise réponse après au moins

une première ligne thérapeutique, rendant cette

technique disponible pour nos équipes.

Ainsi, l’utilisation des LTC allogéniques anti-

EBV est prometteuse et doit trouver sa place,

notamment en association.

S.C.

1. Haque T, Wilkie GM, Taylor C et al. Treatment of

Epstein-Barr-virus-positive post-transplantation lympho-

proliferative disease with partly HLA-matched allogeneic

cytotoxic T cells. Lancet 2002;360(9331):436-42.

Haque T, Wilkie GM, Jones MM et al. Allogeneic cyto-

toxic T-cell therapy for EBV-positive post-transplantation

lymphoproliferative disease: results of a phase II multi-

center clinical trial. Blood 2007;110:1123-31.

IMMUNOTHÉRAPIE DANS LES

LYMPHOMES PÉDIATRIQUES ?

Si l’utilisation d’anticorps monoclonaux théra-

peutiques, notamment dirigés contre CD20,

est devenue un standard en onco-hématologie

adulte, cette attitude n’est pas encore complè-

tement adoptée par les pédiatres. Pourtant,

au moins un essai franco-américain est en

cours, comme le rapportent ses auteurs qui

s’interrogent sur d’autres cibles potentielles

de l’immunothérapie dans les lymphomes

de l’enfant. L’étude anatomopathologique

et immunohistochimique rapportée dans ce

travail a ainsi examiné le niveau d’expression

de quatre molécules :

CD25, chaîne alpha du récepteur à l’IL-2 ;

CD52, la petite molécule GPI reconnue par

CAMPATH ;

CD74, la chaîne invariante associée à

l’apprêtement de classe II dans les cellules

présentatrices d’antigène ;

•

•

❏

✔

✔

✔

CD80, molécule de costimulation impliquée

dans la reconnaissance antigénique et l’acti-

vation cellulaire.

La série testée comportait des échantillons

prélévés sur 88 enfants : 25 lymphomes de

Burkitt, 19 lymphomes lymphoblastiques T,

9 lymphomes lymphoblastiques B, 15 lympho-

mes B à grandes cellules et 20 lymphomes

anaplasiques à grandes cellules.

CD25, qui peut être ciblée par une protéine

de fusion associant IL-2 et toxine diphtérique

(denileukin difi tox), apparaît surtout exprimée

sur les cellules de lymphomes anaplasiques,

mais très peu dans les autres cas, y compris

les lymphomes T.

L’expression de CD52 est la plus hétérogène,

même si sa détection était effective dans près

de 99 % des cas testés. Ces résultats diffèrent

de l’étude récente rapportée par Rodig et al. ; les

auteurs s’interrogent sur les raisons techniques

éventuelles de cette discordance, et sur la signifi -

cativité de cette variation d’expression en regard

de l’effi cacité potentielle de l’alemtuzumab.

CD74 est exprimée physiologiquement de façon

très transitoire à la surface des cellules au cours

de l’exportation membranaire des molécules de

classe II chargées de peptide. Cela pourrait être

corrélé à la pénétration rapide des anticorps anti-

CD74 dans les cellules, mais il faut noter que les

marquages montrés dans cet article semblent

essentiellement intracytoplasmiques. Ils concer-

nent exclusivement les lymphomes B testés.

CD80, enfi n, qui peut être ciblée par le galiximab

en vue d’obtenir une apoptose des cellules tumo-

rales, n’est faiblement exprimée que dans une

petite proportion des lymphomes B, et pas du

tout dans les autres cas, ce qui limite la portée

éventuelle de traitements avec cet anticorps.

On peut noter que, dans tous les cas, des marquages

positifs ont été observés sans ambiguïté dans les

cellules réactionnelles non tumorales.

Les auteurs concluent sur la nécessité de

compléter ces études rétrospectives menées

sur des prélèvements inclus en paraffi ne par des

études plus précises en cytométrie de fl ux sur

cellules fraîches. Ils précisent également l’intérêt

potentiel d’immunothérapies ciblées dans les

lymphomes pédiatriques de mauvais pronostic.

M.C.B.

Miles RR, Cairo MS, Satwani P et al. Immunophenotypic

identifi cation of possible therapeutic targets in paedia-

tric non-Hodgkin lymphomas: a children’s oncology group

report. Br J Haematol 2007;138:506-12.

✔

❏

1

/

3

100%