Lire l'article complet

La Lettre du Neurologue Nerf & Muscle • Vol. XIII - n° 9 - octobre 2009 | 259

MISE AU POINT

La polyneuropathie

du syndrome POEMS

Polyneuropathy in POEMS syndrome

T. Lenglet*

* Fédération de neurophysiologie

clinique, hôpital de la Pitié-Salpê-

trière, Paris.

Un peu d’histoire

La première description d’un syndrome POEMS a

été rapportée en 1938 par l’Allemand L. Scheinker

à l’issue des données autopsiques d’un patient âgé

de 39 ans et présentant un plasmocytome solitaire

associé à une polyneuropathie sensitivo-motrice et

à des anomalies cutanées (1). La majorité des publi-

cations sont ensuite venues du Japon où l’incidence

du syndrome POEMS serait la plus grande et où il

est encore régulièrement rapporté sous le terme de

syndrome de Crow-Fukase. Ainsi, en 1956, R. Crow

a établi un lien complexe entre la survenue d’une

dyscrasie plasmocytaire et d’une polyneuropathie

à partir de la description de 2 patients qui, outre

des lésions de myélome ostéosclérotique et une

neuropathie, présentaient des symptômes à type de

mélanodermie, d’hippocratisme digital et d’œdèmes

des chevilles (2). Par la suite, plusieurs auteurs ont

insisté sur la surincidence d’une polyneuro pathie

dans le contexte de myélome ostéosclérotique

(environ 50 % des patients) par opposition au

myélome multiple (1 à 8 % des patients), laissant

présager des pathologies distinctes. La survenue de

manifestations systémiques associées à la neuro-

pathie dans le contexte de lésions ostéosclérotiques

a été précisée dans les années 1970 dans une étude

de H. Iwashita et al. portant sur 30 patients (3).

C’est en 1980 que P.A. Bardwick a proposé d’indivi-

dualiser l’entité sous l’acronyme POEMS (polyneu-

ropathie, organomégalie, endocrinopathie, protéine

monoclonale et anomalies cutanées [skin changes]).

Par la suite, les connaissances sur la pathologie ont

essentiellement progressé grâce à l’analyse de trois

grandes séries : celle de T. Nakanishi et al. à propos

de 102 patients japonais, celle progressivement

enrichie à 99 patients de la Mayo Clinic et récem-

ment rapportée par A. Dispenzieri et al., et la série

française de 25 patients de M.J. Soubrier et al. (4-6).

Critères diagnostiques

du syndrome POEMS

Ils sont régulièrement revisités, mais la polyneuro-

pathie y conserve une place de choix. En 1992,

G.D. Miralles et al. avaient souligné la coïncidence

évolutive et pronostique entre une dyscrasie lympho-

plasmocytaire compliquée d’une polyneuropathie et

le syndrome POEMS “complet” selon les critères de

Bardwick (Bardwick PA, Zvaifler NJ, Gill GN et al. Medi-

cine 1980;59[4]:311-22). Ils introduisaient ainsi la

possibilité d’un continuum entre les deux pathologies

et l’existence d’un syndrome POEMS “incomplet” (7).

En 2003, l’étude rétrospective des trois principales

séries a permis à A. Dispenzieri et al. d’établir une liste

de critères diagnostiques censés écarter des diagnos-

tics différentiels hématologiques de type gamma-

pathie monoclonale de signification indéterminée

(MGUS), myélome multiple, maladie de Waldenström

ou encore amylose systémique primaire, et de porter

rapidement le diagnostic de syndrome POEMS.

L’ accent était porté sur la polyneuropathie et la

dyscrasie plasmocytaire, critères majeurs et constants

dont l’association à un signe mineur (parmi les lésions

ostéosclérotiques, la maladie de Castleman, l’organo-

mégalie, les signes cutanés et endocriniens, ou le

syndrome œdémateux) était nécessaire et suffi-

sante pour le diagnostic de syndrome POEMS. Ces

critères diagnostiques ont rapidement été remis en

cause du fait d’une spécificité imparfaite (8), et de

l’ absence de référence au Vascular Endothelial Growth

Factor (VEGF), facteur pathogène caractéristique

du syndrome (cf. Pathogénie de la polyneuropathie,

p. 264) et dont l’élévation est quasi systématique

au cours du syndrome POEMS (9). À partir de ces

données, A. Dispenzieri a tout récemment émis de

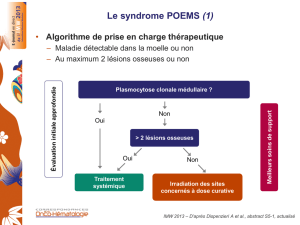

nouvelles recommandations (tableau). Désormais, le

diagnostic repose sur l’association indispensable des

deux critères majeurs (polyneuro pathie et dyscrasie

260 | La Lettre du Neurologue Nerf & Muscle • Vol. XIII - n° 9 - octobre 2009

Résumé

plasmocytaire), d’un critère majeur supplémentaire

parmi les lésions ostéosclérotiques, la maladie de

Castleman et l’élévation du VEGF. Un critère mineur

doit enfin également être associé, parmi lesquels

l’organomégalie, l’endocrinopathie, les anomalies

cutanées, le syndrome œdémateux, l’œdème papil-

laire, la thrombocytose ou la polycythémie.

Cela dit, le débat sur les critères diagnostiques n’est

peut-être pas clos, puisqu’il a tout récemment été

rapporté un premier cas de manifestations systé-

miques et cutanées classiques du syndrome POEMS

couplées à une élévation franche du VEGF, mais en

l’absence de polyneuropathie tant d’un point de vue

clinique qu’électrique (10)...

Présentation clinique

de la polyneuropathie,

signe inaugural

du syndrome POEMS

Tenir compte des signes

extraneurologiques

Le syndrome POEMS touche 2 hommes pour

1 femme avec un âge moyen de survenue situé entre

40 et 60 ans (5). Cependant, des sujets jeunes, voire

des adolescents, peuvent être concernés (11). La

polyneuropathie constitue dans l’immense majo-

rité des cas le signe inaugural (4-6). Le neurologue

a donc un rôle clé dans la démarche diagnostique

de syndrome POEMS : c’est lui qui le plus souvent

initiera et orientera le bilan étiologique de cette

polyneuro pathie.

L’installation de la neuropathie est le plus souvent

lente (plusieurs mois), mais elle s’effectue parfois de

façon rapidement progressive sur quelques semaines.

Des débuts sous la forme de poussées rémittentes

isolées ont été exceptionnellement évoqués, mais

ces dernières sont vraisemblablement influencées

par les thérapeutiques employées (12). La neuro-

pathie débute par un déficit sensitif symétrique distal

conjuguant troubles de la sensibilité superficielle

et profonde (ataxie proprioceptive) avec aréflexie,

le tout initialement limité aux membres inférieurs.

Dans notre expérience, les douleurs inaugurales des

pieds à type de brûlures sont fréquemment évoquées

par les patients, alors que A. Dispenzieri et al. consi-

dèrent la neuropathie comme rarement doulou-

reuse (5). Le trouble peut rester durablement sensitif

pur (13), avant de s’associer à un déficit moteur

des membres inférieurs à début symétrique distal.

Un pattern initial proximal de faiblesse motrice n’a

ainsi été qu’exceptionnellement décrit, et parfois

Le syndrome POEMS est un syndrome paranéoplasique rare, secondaire à une dyscrasie plasmocytaire. Il est à

l’origine d’une atteinte multisystémique variable, mais dont la neuropathie périphérique est une manifestation

constante et le plus souvent inaugurale, lui conférant un rôle diagnostique clé. Sa présentation habituelle

est celle d’une polyneuropathie démyélinisante ou axonale et démyélinisante dont les troubles sensitifs

symétriques, puis sensitivo-moteurs débutent et dominent au niveau des membres inférieurs. Elle partage,

tant d’un point de vue clinique qu’électrique, des points communs avec la polyneuropathie inflammatoire

démyélinisante chronique conduisant à de fréquents retards diagnostiques et thérapeutiques. Alors que

l’arsenal de traitements – y compris curatifs – n’a de cesse de s’enrichir, ce retard apparaît préjudiciable

compte tenu du mode évolutif singulier de la polyneuropathie marqué par la survenue, après un délai variable,

d’une perte axonale sévère et rapidement évolutive, responsable d’un handicap fonctionnel irréversible.

Mots-clés

Syndrome POEMS

Polyneuropathie

démyélinisante

chronique

Perte axonale

VEGF

Électroneuro-

myogramme

SUMMARY

POEMS syndrome is a rare

paraneoplastic syndrome

secondary to a plasma cell

dyscrasia in which polyneu-

ropathy is most often the

first symptom, conferring it

a key role for the diagnosis.

It usually presents itself as a

demyelinating or axonal and

demyelinating polyneuropathy

with distal symmetric sensory-

motor disorder beginning

in the lower limbs. It shares

some clinical and electrical

characteristics with chronic

inflammatory demyelinating

polyneuropathy leading to

frequent misdiagnosis. Delayed

treatments are yet harmful as

polyneuropathy associated with

POEMS symptoms is marked by

the occurrence, after a variable

phase, of a severe axonal loss

responsible for a permanent

functional disability.

Keywords

POEMS syndrome

Chronic demyelinating

polyneuropathy

Axonal loss

Electrodiagnosis

Tableau. Critères diagnostiques en vigueur pour le diagnostic de syndrome POEMS (34).

Critères majeurs 1. Polyneuropathie

2. Gammapathie monoclonale (chaîne légère lambda)

3. Lésions ostéosclérotiques

4. Maladie de Castleman

5. Élévation du VEGF

Critères mineurs 6. Organomégalie (splénomégalie, hépatomégalie ou adénomégalie)

7. Syndrome œdémateux (œdèmes des membres inférieurs, épanchement pleural ou ascite)

8. Endocrinopathie (surrénales, thyroïde, hypophyse, gonades, parathyroïdes, pancréas)

9. Signes cutanés (mélanodermie, hypertrichose, angiomes gloméruloïdes, acrocyanose, ongles blancs)

10. Œdème papillaire

11. Thrombocytose/polycythémie

Autres signes Hippocratisme digital, amaigrissement, hyperhydrose, hypertension artérielle pulmonaire,

événements thrombotiques, diarrhée, hypovitaminose B12

Associations possibles Arthralgies, cardiomyopathie (dysfonction systolique), fièvre

Le diagnostic repose sur (1 + 2) + (au moins 1 critère parmi 3 à 5) + (au moins 1 critère parmi 6 à 11).

Figure. Exemples de manifestations cliniques dont l’association à une polyneuropathie

doit faire évoquer l’hypothèse d’un syndrome POEMS.

A. Œdèmes des membres inférieurs. B. Lipo-atrophie faciale. C. Angiomes gloméruloïdes

sous la forme d’une “efflorescence de taches rubis”. D. Hypertrichose visible sur les

phalanges et la face antérieure des genoux.

(Remerciements au Dr J.C. Corvol pour les illustrations).

A

C

B

D

La Lettre du Neurologue Nerf & Muscle • Vol. XIII - n° 9 - octobre 2009 | 261

MISE AU POINT

attribué à une myopathie inflammatoire aspéci-

fique d’évolution favorable avec le traitement du

syndrome POEMS, ou à une imprégnation corti-

sonique prolongée (14). En l’absence de traitement,

l’évolution se fera progressivement vers une atteinte

des 4 membres pouvant aller jusqu’à la tétraplégie.

L’atteinte des nerfs crâniens (si l’on exclut la

survenue fréquente d’un œdème papillaire) n’a été

que très rarement rapportée (4), de même que celle

du système nerveux autonome (15). En revanche,

la survenue d’une insuffisance respiratoire restric-

tive ne serait pas inhabituelle et devrait faire l’objet

d’un dépistage systématique (16). Celle-ci pourrait

en effet rendre compte d’une fragilité respiratoire

particulière des patients présentant un syndrome

POEMS vis-à-vis de thérapeutiques agressives telles

que l’autogreffe.

Il convient d’étendre cette description clinique aux

données de l’étude du liquide céphalo-rachidien

(LCR). Elle met constamment en évidence une

hyperprotéinorachie sans cellule modérée dépassant

exceptionnellement 3 g/l (17), ce qui contribue à

orienter vers un diagnostic erroné de polyradiculo-

névrites inflammatoires démyélisantes chroniques

(PIDC).

La prise en compte par le praticien des éléments

extraneurologiques du syndrome POEMS est

ainsi d’une importance capitale dans l’optique de

favoriser la rapidité du diagnostic. Au moment de

leur première consultation pour la neuropathie, la

majorité des patients présentent en effet des signes

cliniques de syndrome POEMS, dont certains tels

que les œdèmes des membres inférieurs, la lipo-

atrophie faciale dans un contexte d’amaigrissement,

l’angiomatose gloméruloïde spécifique du syndrome

POEMS (18), ou encore l’hypertrichose sont à la

fois d’identification facile et fortement évocateurs

du diagnostic (figure). Le simple interrogatoire

indique parfois la préexistence de lésions osseuses

condensantes ou d’une gammapathie monoclonale

indiquant la réalisation rapide d’un bilan systémique.

Présentation électrique

de la polyneuropathie :

2 patterns distincts

À partir des critères dérivés de ceux de l’AAN et

appliqués à 13 patients vus dans le service entre

1989 et 2004, nous avons pu distinguer deux présen-

tations électrophysiologiques de la neuropathie du

syndrome POEMS (19). La plus fréquente est une

polyneuropathie mixte axonale et démyélinisante

chronique (deux tiers des cas), et la seconde une

polyneuropathie démyélinisante chronique (un tiers

des cas). Ces 2 patterns électrophysiologiques, sans

être précisément décrits, sont évoqués dans des

proportions semblables dans la série de M.J. Soubrier

et al. (6).

La polyneuropathie démyélinisante se caractérise par

une démyélinisation marquée (vitesse de conduc-

tion tronculaire [VCT] médiane : 30 m/s). Celle-ci

s’avère relativement homogène sur le nerf et d’un

nerf à l’autre. S’y associent parfois des aspects de

262 | La Lettre du Neurologue Nerf & Muscle • Vol. XIII - n° 9 - octobre 2009

La polyneuropathie

du syndrome POEMS

MISE AU POINT

dispersion temporelle, signes d’une désynchroni-

sation des potentiels d’action secondaire à une

hétérogénéité des vitesses de conduction au sein

des fibres et probablement en rapport ici avec un

processus de démyélinisation et de remyélinisa-

tion chronique. Cette forme de la neuropathie ne

s’associe, en général, qu’à peu de manifestations

extraneurologiques du syndrome POEMS, ce qui

contribue à en rendre le diagnostic difficile.

La polyneuropathie mixte se caractérise par une

démyélinisation nettement plus modérée (VCT

médiane : 41 m/s), volontiers plus hétérogène d’un

nerf à l’autre et le long du nerf, et rarement associée

à la mise en évidence de blocs de conduction. Ces

derniers siègent essentiellement dans les segments

les plus proximaux des nerfs, ce qui expliquerait que,

dans les séries publiées où l’étude de conduction

étagée est limitée aux segments distaux, ils soient

considérés comme exceptionnels, voire absents

(20, 21).

Diagnostics différentiels

Le contexte de l’apparition très lentement progres-

sive d’un déficit distal moteur et sensitif à tous les

modes couplé à une polyneuropathie franchement

démyélinisante et homogène peut parfois faire envi-

sager le diagnostic de neuropathie de type Charcot-

Marie-Tooth (CMT), dans une forme démyélinisante

de révélation tardive (CMT de type 1). Malgré tout,

l’absence d’antécédents familiaux, le caractère

douloureux de la neuropathie et, d’un point de vue

électrophysiologique, la mise en évidence d’aspects

de dispersion temporelle et/ou de blocs de conduc-

tion et la relative préservation des potentiels sensitifs

sont autant d’éléments de nature à remettre en cause

un diagnostic soupçonné de CMT.

Dans notre expérience cependant, le diagnostic

différentiel le plus souvent évoqué au stade d’une

première évaluation clinico-électrophysiologique est

celui d’une PIDC associée ou non à une gammapathie

monoclonale “de signification indéterminée” ou,

plus exceptionnellement, d’une forme subaiguë de

syndrome de Guillain-Barré. Concernant la PIDC, il

s’agit là aussi d’une neuropathie diffuse sensitivo-

motrice touchant les 4 membres, présentant des

critères de démyélinisation en électrophysiologie

et s’associant à une hyperprotéinorachie. Néan-

moins, sur le plan clinique, la PIDC se caractérise,

dans sa forme la plus habituelle, par une atteinte

motrice proximale plus que distale qui prédomine sur

les troubles de la sensibilité, plus majoritairement

de type proprioceptif. La difficulté à distinguer la

neuropathie du syndrome POEMS et la PIDC provient

essentiellement de la grande variabilité de présen-

tation des PIDC (22). En effet, à côté de la forme

la plus commune, il existe également des formes

sensitives, paresthésiantes et ataxiantes qui peuvent

ressembler à la neuropathie du POEMS dans sa phase

débutante. De la même façon, des formes avec une

répartition distale du déficit sensitivo-moteur sont

connues. Ainsi, lorsque la neuropathie du syndrome

POEMS se présente d’un point de vue électrique dans

sa forme démyélinisante, présentation au cours de

laquelle les signes extraneurologiques sont rares,

elle impose le diagnostic de PIDC. Dans notre expé-

rience, et dans le contexte de polyradiculonévrite

subaiguë ou chronique, les éléments principaux

devant éventuellement orienter le diagnostic vers

une neuropathie du syndrome POEMS sont :

– la répartition distale et initialement limitée aux

membres inférieurs des signes cliniques ; l’existence

de douleurs ;

– une perte axonale précoce ;

– une résistance aux immunoglobulines intra-

veineuses (Ig i.v.) ou aux échanges plasmatiques

(e.p.) ;

– l’existence d’une chaîne légère lambda monoclo-

nale ou d’autres éléments cliniques du syndrome

POEMS qui indiquent un bilan systémique.

Présentation histologique

de la neuropathie

Quelle place pour la biopsie de nerf ?

Les données histologiques confirment le plus souvent

l’association d’une atteinte axonale avec démyé-

linisation primitive. L’étude en microscopie élec-

tronique peut objectiver des fragments de myéline

non compacte, caractéristiques de la neuropathie

du syndrome POEMS et absents dans le cadre des

PIDC (23). Leur signification semble mal connue et ils

sont inconstants. S’y associent un épaississement des

membranes basales des capillaires et un important

œdème endoneural (24). Enfin, il n’est pas observé

d’aspect de démyélinisation secondaire à l’invasion

de la fibre nerveuse par des cellules macrophagiques,

caractéristique des PIDC.

Si l’on se place dans le cas de figure habituel où

la présentation clinique et électrophysiologique

initiale de la neuropathie fait évoquer une PIDC et

que l’on s’en tient aux recommandations en vigueur

pour la recherche d’une pathologie associée (25),

264 | La Lettre du Neurologue Nerf & Muscle • Vol. XIII - n° 9 - octobre 2009

La polyneuropathie

du syndrome POEMS

MISE AU POINT

la biopsie de nerf paraît rarement indiquée. En effet,

la recherche systématique d’une gammapathie

monoclonale associée à la neuropathie conduira

en cas de positivité à un bilan systémique permettant

le plus souvent de remplir les critères diagnostiques

de syndrome POEMS. Il existe cependant des cas

complexes où la confirmation d’une prolifération

lymphoplasmocytaire indispensable au diagnostic de

syndrome POEMS peut initialement faire défaut (26).

La biopsie nerveuse, si elle comprend une étude en

microscopie électronique, peut contribuer dans ces

circonstances à orienter le diagnostic.

Histoire naturelle

de la polyneuropathie

En l’absence de traitement, la neuropathie du

syndrome POEMS se caractérise chez la majorité des

patients par une évolutivité en deux phases. Au cours

de la première phase, dont la durée très variable peut

aller jusqu’à plusieurs mois, la sympto matologie

est dominée par un trouble sensitif peu évolutif.

Si l’examen électrophysiologique est effectué dans

cette période, il met en évidence une polyneuropa-

thie démyélinisante pure ou associée à une perte

axonale limitée avec peu de dénervation active

en détection, et les signes extraneurologiques de

syndrome POEMS apparaissent peu nombreux. La

seconde phase est caractérisée par une “acutisa-

tion” avec installation rapide d’un déficit sensitivo-

moteur ascendant couplé sur le plan électrique à

une perte axonale sévère et franchement évolutive.

Parallèlement, les manifestations systémiques du

syndrome POEMS se multiplient. Pour un certain

nombre de patients, la première phase est “absente”

avec l’installation d’emblée, rapide et linéaire du

trouble neurologique qui rend le retard diagnostique

et thérapeutique d’autant plus préjudiciable.

Pathogénie

de la polyneuropathie

La pathogénie du syndrome POEMS reste mysté-

rieuse. Son association aux pathologies lympho-

prolifératives et sa possible disparition après

traitement radical d’un plasmocytome font évoquer

l’hypothèse d’un phénomène paranéoplasique médié

par un agent produit par des plasmocytes anormaux.

Il en découlerait une élévation de cytokines pro-

inflammatoires (IL-1b, TNFα et IL-6) conduisant à

une activation du VEGF. Ce dernier est un facteur

de prolifération angiogénique et d’augmentation de

la perméabilité vasculaire, actuellement considéré

comme le principal facteur pathogène de l’affec-

tion. En 1998, O. Watanabe rapportait ainsi l’élé-

vation spécifique du VEGF dans le sérum de 7 des

10 patients atteints de syndrome POEMS versus

aucun des sujets contrôles qu’il s’agisse de sujets

sains, atteints de PIDC, d’un syndrome de Guillain-

Barré ou d’autres pathologies neurologiques (27).

Par la suite, son augmentation était retrouvée dans

la quasi totalité des 74 observations publiées dans

lesquelles le dosage avait été effectué. Il est vrai-

semblable que l’élévation du VEGF rende compte

de la survenue de l’organomégalie, du syndrome

œdémateux, des hémangiomes gloméruloïdes, et

qu’il constitue également un régulateur de diffé-

renciation ostéoblastique (28).

La polyneuropathie dans le syndrome POEMS décou-

lerait, elle aussi, directement des propriétés du VEGF.

En effet, une altération de la barrière sang-nerf –

conséquence de l’hyperperméabilité microvasculaire

– et un trouble de coagulation microvasculaire, tous

deux induits par l’élévation du VEGF, seraient à l’ori-

gine de l’atteinte neurologique. Récemment, M. Scar-

lato et al. ont pu démontrer, à partir de l’étude

histologique de nerfs de 11 patients, un lien entre

le taux sérique de VEGF et son expression sur le nerf

au niveau de l’endothélium vasculaire, mais égale-

ment des cellules de Schwann, ne participant pas à

la formation de myéline (29). L’élévation du VEGF

était également corrélée à l’importance de la proli-

fération et de l’hypertrophie des cellules endothé-

liales des vaisseaux de l’endonèvre, conduisant à leur

occlusion et ainsi à l’aggravation neurologique. Dans

cette étude, le VEGF constituait un facteur pronos-

tique, puisqu’un taux inférieur à 1 500 pg/ml avant

traitement était associé à une meilleure réponse

thérapeutique. Il existait également une corrélation

inverse entre les taux de VEGF et d’érythropoïétine

(EPO). La production de VEGF est sous la dépendance

d’un facteur de transcription dont une sous-unité α

est induite par l’hypoxie (30). Il est plausible que,

au-delà d’un certain seuil d’occlusion vasculaire,

l’hypoxie induite provoque un “emballement” de

la production de VEGF et contribue localement à

l’exacerbation de l’œdème endoneural et à l’aggra-

vation rapide des lésions neurologiques.

Le mécanisme de l’atteinte neurologique n’est cepen-

dant peut-être pas univoque et, s’il est vraisemblable

que des taux élevés de VEGF conduisent systéma-

tiquement à une micro-angiopathie thrombotique

endoneurale responsable de la gravité du tableau

neurologique, il n’est pas exclu que d’autres méca-

6

6

7

7

1

/

7

100%