Lire l'article complet

Les troubles du langage oral

Quand y a-t-il pathologie du

langage, comment dépister un tel

trouble ?

Le langage est constitué d’un versant

réceptif comportant la compréhension

lexicale, sémantique ou grammaticale

ainsi que la perception de la parole,

dont la discrimination des sons

proches (le “cra” de crapaud et le

“dra” de drapeau) et la métaphonologie

(conscience que la parole peut être

découpée en unités : la phrase en mots,

le mot en syllabes [lavabo : la-va-bo]

ou en phonèmes [l-a-v-a-b-o]). Le ver-

sant expressif comporte l’évocation

lexicale et les systèmes phonologique,

syntaxique, sémantique et pragma-

tique. Les études longitudinales du

développement normal du langage

montrent qu’avant 3 ans-3 ans et demi,

les systèmes phonologique et syn-

taxique se développent très différem-

ment d’un enfant à l’autre (1), pour

aboutir finalement à cet âge à un

niveau comparable chez tous les

enfants. Silva (2) a effectué la princi-

pale enquête épidémiologique pros-

pective sur une population d’environ

1000 enfants de 3 ans. Elle a montré

que 7 % de ces enfants présentaient un

déficit, soit de l’expression, soit de la

compréhension, soit des deux asso-

ciées. En outre, le suivi longitudinal

montre la signification réelle d’un tel

déficit, puisque près de 40 % de la

population déficitaire aura, à 7 ans et

demi, soit un déficit du langage oral,

soit du langage écrit, soit une défi-

cience mentale. C’est peu dire que la

politique médicale du “ça s’arrangera”

n’a pas de sens, même si tout déficit à

cet âge n’a pas forcément une signifi-

cation définitivement pathologique.

La signification d’un déficit du lan-

gage oral est très différente selon qu’il

s’agit d’un déficit modéré et isolé, ou

isolé et sévère, ou situé dans un

contexte pathologique débordant le

langage.

Le souci pratique de repérer ou de

dépister tôt les troubles du langage

afin d’agir efficacement a conduit au

développement d’outils cliniques qui

permettent d’apprécier le niveau de

langage d’un enfant en référence à une

population normale. Le questionnaire

de Chevrie-Müller (ANAE, 75017

Paris [3]) et l’OPL 3 (Ortho-Éditions,

62330 Isbergues) permettent de repé-

rer les troubles dès l’âge de 3 ans.

L’ERTL 4 (4), l’ERTLA 6 (Com-

Medic, 54500 Vandœuvre) et la batte-

rie mise au point par Zorman et

Jacquier-Roux (Cogni Sciences,

38100 Grenoble) s’adressent égale-

ment à une seule tranche d’âge (res-

pectivement 4 et 5-6 ans). La BREV,

plus complète et soigneusement éva-

luée (Kiosque production, 75013 Paris

[5, 6]), permet un examen sommaire

des fonctions verbales, non verbales,

de l’attention, de la mémoire et des

apprentissages chez les enfants de 4 à

9 ans, afin de dépister ceux qui

seraient porteurs d’un déficit et d’en

préciser le profil. Ces batteries ne sont

pas des outils formels de diagnostic.

Les enfants suspects doivent alors être

testés de façon conventionnelle par un

bilan orthophonique lorsque le déficit

langagier est isolé ou, de façon plus

complète, lorsque le déficit ne

concerne pas uniquement le langage.

e langage oral est le principal

outil de communication. C’est

un système symbolique qui

s’élabore en interaction étroite

avec l’intelligence et la pensée. Son

développement nécessite donc des

fonctionnements cognitif, psychique

et sensoriel adéquats et harmonisés.

L’environnement socioculturel joue éga-

lement un rôle important. Un trouble

du développement du langage peut

donc avoir plusieurs significations,

d’où l’importance de savoir le dépister

et diagnostiquer le cadre dans lequel il

se situe.

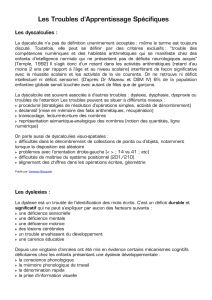

L’apprentissage du langage écrit

constitue l’un des principaux objectifs

de l’école primaire. La fréquence des

dyslexies dysorthographies est évaluée

entre 3 et 10 % des enfants d’âge sco-

laire. Elles représentent une des

grandes causes de l’échec scolaire et,

faute de prise en charge correcte, elles

peuvent conduire à l’illettrisme. Elles

génèrent chez ces enfants et leurs

familles une grande souffrance liée à la

situation d’échec et à l’insuffisance,

dans notre pays, de la mise en œuvre

de solutions pédagogiques et rééduca-

tives .

L

* Catherine Billard est médecin

des hôpitaux, neurologue, pédiatre

et neuropsychologue. Elle a consacré

son activité clinique, d’enseignement

et de recherche à la lutte contre les

troubles spécifiques et sévères des

apprentissages de l’enfant. Elle dirige

une unité hospitalo-universitaire dans le

service de neuropédiatrie de l’hôpital

de Bicêtre, où sont pratiqués le diagnostic,

l’évaluation et la prise en charge

de ces déficits. Elle travaille également

à la création d’un partenariat étroit

en réseau ville-hôpital, avec les repré-

sentants de l’Éducation nationale

et les professionnels libéraux assurant

les soins. Enfin, sa recherche clinique

a contribué à améliorer le dépistage

de ces troubles, et ses liens avec

la recherche fondamentale à en assurer

les soins.

Plate-forme : troubles du langage II

85

Act. Méd. Int. - Neurologie (4) n° 3, avril 2003

Les troubles de l'apprentissage

du langage chez l’enfant

C. Billard*

Plate-forme

Déficits secondaires et primitifs

du langage

La première démarche devant un

trouble du développement du langage

est de différencier les déficits secon-

daires des déficits spécifiques. Dans

les déficits secondaires, le trouble du

développement du langage oral peut

être expliqué par une autre pathologie.

Le retard mental en est la cause la plus

fréquente et les compétences verbales

doivent toujours être comparées aux

compétences non verbales. En cas de

doute sur les compétences non ver-

bales, l’intelligence non verbale doit

être mesurée par un test psycho-

métrique (W1PPSI ou WISC). Une

surdité, une paralysie des organes de

la voix, une infirmité motrice céré-

brale sont également responsables de

troubles secondaires du langage oral.

Les troubles de la communication, en

particulier les troubles envahissants du

développement, se présentent aussi

comme un trouble du développement

du langage oral associé à un trouble

des communications visuelle et tactile.

Enfin, les carences psychoaffectives et

socioculturelles profondes peuvent

également entraîner un déficit du

développement du langage oral. Les

troubles spécifiques (ou primitifs) du

langage oral se définissent, au

contraire, comme les troubles ne s’ex-

pliquant pas par un des grands cadres

pathologiques évoqués. Les retards de

langage et les dysphasies de dévelop-

pement sont les deux cadres de ces

troubles spécifiques du développe-

ment du langage oral.

Du retard de langage aux dysphasies

de développement

Les dysphasies de développement se

définissent comme un trouble du

développement du langage oral sévère,

spécifique, structurel, durable, perdu-

rant bien au-delà de 6 ans, tandis que

les retards de langage se caractérisent

par un langage se développant avec

délai, mais en suivant les étapes habi-

tuelles et se normalisant avant ou

autour de 6 ans. Dans les deux cadres,

le trouble du langage oral est spéci-

fique. Sans que l’on dispose de

chiffres épidémiologiques formels, on

estime que les retards sont de loin les

plus fréquents et que les dysphasies

sont rares (0,5 à 1 % des enfants).

La symptomatologie des retards de

langage est caractérisée par un déficit

isolé de la production phonologique,

syntaxique et éventuellement de l’évo-

cation lexicale. La production phono-

logique est simplifiée (élision :

“voitu” pour “voiture” ; inversion des

groupes consonantiques : “carpo”

pour “crapaud”). La cible est recon-

naissable. Les phrases sont aussi sim-

plifiées avec des articles supprimés,

des verbes non conjugués et des

formes immatures (“à le garçon” pour

“au garçon”). Le langage s’étaye sur

celui de l’adulte et les formes incor-

rectes sont progressivement rempla-

cées par les formes correctes. Le voca-

bulaire est éventuellement pauvre.

La symptomatologie des dysphasies

de développement est caractérisée par

des signes communs quasi constants et

par une grande diversité du déficit du

langage oral qui conditionne la diver-

sité des prises en charges et du pro-

nostic (6). Le trouble du langage oral

touche toujours l’expression du lan-

gage, qui reste inintelligible pour l’en-

tourage, bien au-delà de 6 ans. Il

affecte toujours, mais à un degré et

sous une forme variables, la phono-

logie et la structure de la syntaxe. S’il

existe une simplification, comme dans

le retard de langage, il existe aussi des

signes de déviance du langage,

comme des complexifications (“pala-

papluie” pour “parapluie”), des pro-

ductions longtemps loin de la cible

(“ani” pour “parapluie”), de nom-

breuses approches phonémiques (“ra”,

“rami”, “rapi”, puis “radis”), et des

paraphasies sémantiques (“fourchette”

pour “cuillère”), ou phonémiques

(“raladateu” pour “radiateur”). Les

productions ne sont jamais stabilisées,

et les formes très pathologiques

coexistent longtemps avec les formes

simplifiées ou normales, témoignant

Plate-forme : troubles du langage II

86

C

aroline, à 4 ans, parle mal. La passation

de la BREV montre que ses compé-

tences en graphisme, raisonnement spatial,

résolution de labyrinthes, discrimination,

attention visuelle et calcul sont normales.

Son niveau de compréhension syntaxique

est également normal, mais sa production

phonologique, la qualité de son évocation

lexicale et la structure de ses phrases sont

bien inférieures aux - 2 écarts-types des

enfants de son âge. À 5 ans elle aborde la

grande section de maternelle avec un lan-

gage qui reste encore modérément et spéci-

fiquement déficitaire sur le plan de la pro-

duction. Un bilan formel de langage

confirme un niveau de production phono-

logique et syntaxique à - 3 écarts-types des

enfants de son âge. Après 20 séances de

rééducation orthophonique, le langage se

normalise. Ses acquisitions scolaires seront

normales.

Caroline présente un retard

de langage typique

➧

S

téphane est le second d’une fratrie de

quatre. Deux de ses sœurs n’ont aucun

trouble des apprentissages tandis que sa

sœur cadette est suivie pour un retard de

langage. Son père, deux de ses oncles et

tantes ainsi que sa grand-mère paternelle

parlent peu, mal et sont illettrés. Stéphane a

un développement moteur et relationnel

normal, mais à 3 ans, il n’a aucune expres-

sion de langage. À 5 ans, son langage est

limité à une dizaine de mots intelligibles

sans phrase. À 7 ans, après deux grandes

sections de maternelle, le langage reste

quasi inintelligible. Il n’apprendra pas à lire

malgré deux cours préparatoires. Stéphane

sera orienté vers une structure pour enfants

dysphasiques où il apprendra à lire avec une

dysorthographie sévère mais sans difficultés

majeures en mathématiques. Il réintégrera

un collège d’éducation spécialisée, passera

son CAP de menuisier. Stéphane est devenu

un adulte au langage encore réduit, avec

une persistance de difficultés phono-

logiques et syntaxiques n’entravant plus

l’intelligibilité.

L’histoire de Stéphane est une

histoire caractéristique de dys-

phasie de développement

➧

Plate-forme

de l’absence de conscience des formes

usuelles de notre langue. Les struc-

tures syntaxiques erronées (“on a vu le

cheval qu’attendait bientôt”) coïnci-

dent avec les simplifications à

1’extrême (“cheval attendre bientôt”)

et les morphèmes indifférenciés (“na

poule na pond na zœufs”). Sur le ver-

sant réceptif, l’atteinte est infiniment

variable. Tous les enfants présentent, à

des degrés divers, un trouble de la per-

ception des sons pourtant normale-

ment entendus (discrimination de

sons : “canif” et “caniche”). La com-

préhension lexicale et syntaxique est

le plus souvent discrètement défici-

taire, mais mieux préservée que l’ex-

pression. Les troubles du langage écrit

sont quasi constants. La gravité de

l’atteinte du langage et son profil ne

sont pas fixés d’un enfant à l’autre ni

parfois chez un même enfant au cours

de son évolution. Cette grande diver-

sité explique la nécessité absolue, au-

delà des grandes règles, de faire des

projets thérapeutiques individuels,

régulièrement fondés sur la sympto-

matologie rigoureusement évaluée, à

un moment précis. Actuellement, tous

les auteurs s’entendent pour différen-

cier les dysphasies d’expression (de

loin les plus fréquentes, où le trouble

touche avant tout les versant expressif

du langage) et les dysphasies récep-

tives, rares mais plus graves (où l’at-

teinte touche à la fois de façon

majeure les versants réceptif et expres-

sif). La diversité tient aussi à la gravité

très variable du déficit, certains

enfants, contrairement à d’autres,

étant encore quasiment inintelligibles

à 10 ans. Sur 14 enfants dysphasiques

revus à 1’âge adulte : 4restent diffici-

lement inintelligibles, 2 ont un lan-

gage oral quasi normal et les 8 autres

présentent des séquelles d’intensité

variable.

On peut résumer le problème de l’étio-

logie des dysphasies en disant qu’elle

reste mystérieuse et multifactorielle,

même si les particularités du cerveau

du dysphasique et les facteurs géné-

tiques sont actuellement décrits (7).

L’ e xistence de formes familiales avec

un arbre généalogique évoquant une

transmission autosomique dominante

est actuellement bien admise (même si

elle ne rend pas compte de la majorité

des dysphasies) et un gène, appelé

“speech 1”, situé en 7q31, a été isolé

dans une large famille de déficit sévère

de la programmation phonologique.

Les données neuropathologiques de

Galaburda (8), puis plusieurs études

morphométriques et en imagerie fonc-

tionnelle, suggèrent l’absence de l’asy-

métrie usuelle du planum temporal et

l’existence d’hétérotopies neuronales

comme témoin d’un cerveau “singu-

lier” (9). Les hypothèses épileptiques

(10) qui feraient des dysphasies des

formes précoces de syndrome de

Landau-Kleffner ne semblent pas se

confirmer, en tout cas pour la majorité

des cas, et les anomalies paroxystiques

intercritiques retrouvées chez un enfant

dysphasique sur trois n’en sont pas la

cause directe, mais plutôt l’expression

du trouble de maturation cérébrale, lui-

même responsable de la dysphasie.

Les troubles spécifiques

des apprentissages

du langage écrit

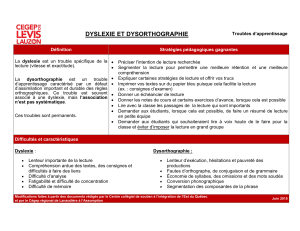

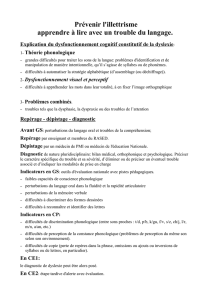

Les dyslexies dysorthographies ont

également une définition à la fois pré-

cise et insuffisamment précise. Elles

se caractérisent par un trouble signifi-

catif du développement du langage

écrit (décalage de 18 à 24 mois entre

l’âge de lecture et l’âge chrono-

logique), qui ne peut être expliqué ni

par une déficience mentale, ni par des

carences pédagogique, éducative, psycho-

affective ou socioculturelle, ni par un

trouble sensoriel, ni par une patho-

logie neurologique ou psychiatrique

authentifiée. C’est-à-dire qu’elles doi-

vent être différenciées des troubles des

apprentissages multiples liés à une

déficience mentale, ou multiples et

complexes sans déficience. Il existe

plusieurs types de dyslexie qui néces-

sitent des programmes de rééducation

très différents.

Les liens entre langage oral et

langage écrit : des troubles du

développement du langage oral a

l’illettrisme, une réaction en chaîne

qu’il est aujourd’hui possible

d’enrayer

La fréquence de l’illettrisme représente

entre 4 et 10 % des jeunes adultes de

sexe masculin. Il s’agit donc d’un pro-

blème de société de première impor-

tance. Si l’illettrisme est principale-

ment lié aux difficultés socio-

culturelles, la dyslexie de développe-

ment est enfin reconnue comme une

de ses étiologies. Une enquête récente

témoigne que près de 20 % des jeunes

en grande situation de précarité socio-

professionnelle ont, en fait, toutes les

caractéristiques de la forme la plus

fréquente de dyslexie de développe-

ment : la dyslexie phonologique (11).

D’où l’importance d’un dépistage pré-

coce des troubles du langage oral et

écrit, débouchant sur une action

appropriée.

Les déficits du développement du lan-

gage oral sont très fortement prédictifs

d’un déficit ultérieur en lecture.

Menyuk (12) a suivi prospectivement

trois populations d’enfants diagnosti-

qués à 5 ans comme porteurs d’un

retard de langage ou d’une dysphasie,

en comparaison d’une population

contrôle d’anciens prématurés. La

quasi-totalité des enfants dyspha-

siques étaient à 8 ans mauvais lec-

teurs, versus 25 % des retards de lan-

gage et environ 10 % seulement pour

les anciens prématurés. La littérature

de ces dernières années s’est intéres-

sée aux liens entre la perception de la

parole et l’apprentissage du langage

écrit et suggère un trouble fondamen-

tal du traitement de la parole, commun

aux dyslexies et aux déficits du lan-

gage oral, accessible à un entraîne-

ment intensif. Les capacités métapho-

nologiques à 5-6 ans sont également

prédictives des compétences ulté-

rieures en lecture, et un entraînement

dès cet âge permet d’améliorer ces

dernières. La psychologie cognitive a

permis d’en préciser alors les straté-

Plate-forme : troubles du langage II

87

Act. Méd. Int. - Neurologie (4) n° 3, avril 2003

Plate-forme

gies déficitaires portant sur la voie

d’assemblage et les techniques de

rééducation efficaces. Cela souligne la

nécessité de suivre les apprentissages

en langage écrit de tout trouble du lan-

gage, même guéri.

La dyslexie dysorthographie et les

différents sous-types

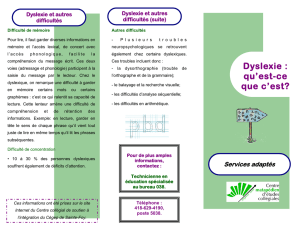

Si la dyslexie est particulièrement fré-

quente chez les enfants ayant présenté

un trouble du langage oral, elle peut se

manifester après le CP, alors que rien

ne la laissait prévoir

Son diagnostic est fait sur l’existence

d’un décalage significatif entre l’âge

de lecture et l’âge chronologique, avec

des stratégies de lecture perturbées,

alors que le niveau intellectuel et le

plus souvent le niveau en calcul sont

normaux. Même si la dyslexie

entraîne souvent un retentissement

psychoaffectif lié à l’échec scolaire, il

n’y a pas de troubles psychopatholo-

giques plus profonds. La dysortho-

graphie (figure 1) est constante chez

les enfants dyslexiques, mais elle peut

aussi être isolée à la suite d’une dys-

lexie guérie. Les progrès de la psycho-

logie cognitive ont permis de démon-

trer l’existence de différents

sous-groupes de dyslexies caractéri-

sés par des déficits différents.

Les modèles : l’enfant apprenti

lecteur et le lecteur habile

Le modèle de Frith, même s’il est trop

simpliste, rend bien compte de la

pathologie. L’acquisition de la lecture

évoluerait en 3 stades. Le stade logo-

graphique est caractérisé par une

reconnaissance des mots de l’environ-

nement (comme le prénom, “maman”,

“Coca-Cola®”, etc.) et sur la présence

de lettres saillantes. Ce vocabulaire

visuel est évidemment limité. Pour

aborder des mots nouveaux, l’enfant

doit absolument mettre en place les

règles de la correspondance entre les

lettres (graphèmes) et les sons (pho-

nèmes), caractéristiques du second

stade dit alphabétique. L’enfant

apprend alors à segmenter le mot dans

ses différentes unités (lavabo : 3 syl-

labes la/va/bo, 6 phonèmes l/a/v/a/b/o);

il peut alors lire un logatome comme

“mati”, “picrado”). En revanche, il

continuera à faire des erreurs pour cer-

taines graphies contextuelles (“tion”

de “révolution” lu “tion” et non

“sion”), et pour la lecture des mots

ambigus (“transiger” sera lu “transsi-

ger” et non “tranziger”). L’acquisition

du dernier stade orthographique est

donc indispensable à la lecture fluente.

L’enfant accède à la lecture directe,

visuosémantique pour les mots connus

qui font partie de son stock lexical et

peut alors lire correctement les mots

irréguliers ou ambigus (“femme” ou

“tabac”), puisqu’il les identifie sur la

correspondance entre leur aspect

visuel et leur sens. Il ne fera plus les

erreurs de lecture logographique

(“femme” assimilé à un mot visuelle-

ment proche, comme “ferme”). Il ne

fera plus non plus les erreurs de lec-

ture alphabétique qui conduisaient à

régulariser les mots (“femme” lu

“fème”). Ce stade orthographique se

développe dès 7-8 ans et est complète-

ment acquis à 9 ans, âge auquel l’en-

fant est un lecteur habile capable

d’identifier correctement tous les

mots, qu’ils soient courts ou longs,

réguliers ou irréguliers, concrets ou

abstraits, fréquents ou rares, connus

ou inconnus, grâce aux “deux voies”.

La première voie lexicale, ou lexico-

sémantique ou par adressage, lui per-

met d’identifier rapidement les mots

dont la forme écrite est connue. La

seconde voie non lexicale, analytique

ou par assemblage, lui permet de lire

les mots dont la forme écrite est incon-

nue. Elle est beaucoup plus longue.

Ces deux voies partent de l’analyse

visuelle du mot écrit et convergent

ensuite vers un système de mémoire

temporaire appelé le “buffer phoré-

mique” qui permet de préparer l’accès

au lexique phonologique de sortie ou

réponse orale. La stratégie utilisée par

un enfant pour identifier un mot écrit

sera appréciée en comparant les scores

de lecture de différents items (mots

réguliers ou irréguliers, logatomes,

mots fréquents, rares, courts ou longs)

et par le temps de latence pour lire le

mot beaucoup plus rapide en lecture

lexicale que non lexicale (figure 2).

La forme la plus fréquente est la dys-

lexie phonologique, caractérisée par

les difficultés d’acquisition du stade

alphabétique et donc d’accès à la voie

d’assemblage. Ce sont les formes

observées après les troubles du lan-

gage oral : leur prise en charge néces-

sitera un travail intensif sur la percep-

tion de la parole et sur la voie

Mots inconnus

(“picrado”)

Segmentation :

pi/cra/do

Conversion en lettres

et en sons

Assemblage

Accès au sens

Analyse visuelle des mots écrits

Buffer phonémique : lexique phonologique de sortie

Mots connus

(“livre”)

Lexique orthographique

d’entrée

Accès au sens

Figure 2. Modèle à deux voies de l’identi-

fication des mots écrits.

Plate-forme : troubles du langage II

88

Figure 1. Orthographe phonétique. Des

erreurs de segmentation de mots, de fusion

ou des découpage erronés sont liés à une

mauvaise conscience des mots, de leurs

limites, de leur nature. La persistance à un

âge avancé de toutes les erreurs de cette

dictée signe la dysorthographie.

Plate-forme

Plate-forme : troubles du langage II

89

Act. Méd. Int. - Neurologie (4) n° 3, avril 2003

d’assemblage en s’aidant de codes

(gestes Borel, syllabes en couleur ou

sémantisées, etc.). Dans cette forme,

le stock lexical de mots écrits per-

mettant de les aborder par la voie

d’adressage, est souvent très limité et

nécessite aussi sa constitution en

rééducation pour permettre une lec-

ture rapide accédant au sens, et une

orthographe d’usage correcte. Il existe

d’autres formes de dyslexie : les dys-

lexies de surface sont, au contraire des

précédentes, caractérisées par des dif-

ficultés d’accès à la voie d’adressage.

La lecture se fait donc uniquement par

assemblage, lente et en déchiffrant.

Les formes mixtes où les deux straté-

gies sont déficitaires existent aussi.

Elles sont particulièrement graves et

rendent compte des enfants non lec-

teurs en fin de primaire. Les dyslexies

visuo-attentionnelles, souvent asso-

ciées à un trouble déficitaire de l’at-

tention, se caractérisent par des prises

d’indice visuel insuffisantes, aussi

bien dans la lecture des non-mots,

mots réguliers ou irréguliers. L’intérêt

de ces sous-types est de définir la

nature de la rééducation et de la péda-

gogie qui seront totalement diffé-

rentes. La dysorthographie accom-

pagne la dyslexie et perdure souvent,

même chez les enfants devenus de

bons lecteurs. Dans les dysortho-

graphies phonologiques, la transcrip-

tion des sons en lettres est à l’origine

de nombreuses confusions, alors que la

dysorthographie de surface est avant

tout lexicale (figure 3). L’orthographe

grammaticale est déficitaire dans tous

les cas. La rééducation des dyslexies

doit être précoce (sans attendre les

2ans de décalage de la définition), le

plus souvent intensive (3 fois par

semaine) et, surtout, précisément

adaptée au trouble de l’enfant.

L’évaluation de l’efficacité de cette

rééducation doit être précise pour

réorienter les objectifs. Le grand

drame des enfants dyslexiques en

France est lié à l’absence d’harmoni-

sation pédagogie-rééducation. Un

enfant dyslexique de 8 ans non lecteur

ou de 10 ans pauvre lecteur, dans le

système ordinaire, passe dix heures de

français par semaine qui ne lui sont

pas adaptées, voire ne lui servent à

rien... Cette situation a récemment

ému les pouvoirs publics. Certaines

techniques modernes de rééducation,

comme l’entraînement phonologique

intensif par CD, sont en cours d’éva-

luation. On peut penser qu’elles seront

bénéfiques, mais elles ne seront pas la

solution “réparatrice” et ne concerne-

ront pas tous les enfants dyslexiques à

chaque phase de leur évolution.

Réferences

1. Le Normand MT. Modèles psycho-

linguistiques du développement du lan-

gage. In : C. Chevrie Muller et J. Narbona

(eds). Le langage de l’enfant. Paris : édi-

tions Masson (2e éd), 1999 : 28-43.

2. Silva PA, Mc Gee R, Williams SM.

Developmental language delay from 3 to

7 years and its significance for low intelli-

gence and reading difficulties at age 7.

Dev Med Child Neurol1983 ; 25 : 783-93.

3. Chevrie-Muller C, Goujard J, Simon

AM, Dufouil C. Questionnaire “Langage

et communication”. Observation pour

l’enseignant en petite section de mater-

nelle. Paris : Les cahiers pratiques

d’ANAE-PDG Communication, l994.

4. Alla F, Guillemein F, Colombo MC et al.

Valeur diagnostique de l’ERTL4 : un test

de repérage des troubles du langage chez

l’enfant de 4 ans. Arch Fr Pédiatr 1998 ;

5: 1082-8.

5. Billard C, Gillet, Galloux A et al. La

BREV : une batterie clinique d’évaluation

des fonctions cognitives. Résultats chez

500 enfants normaux. Arch Fr Pédiatr

2000 ; (suppl. 7) : 128s-130s.

6. Gérard CL. L’enfant dysphasique.

Paris : éditions Universitaires, 1991.

7. Billard C, Toutain A, Loisel ML et al.

Genetic basis of developmental dysphasia:

report of eleven familial cases in six fami-

lies. Genetic Counceling 1994 ; 5 : 23-33.

8. Galaburda AM, Sherman GF, Rosen GD

et al. Developmental dyslexia : four conse-

cutive patients with cortical abnormalities.

Ann Neurol 1985 ; 18 : 222-33.

9. Billard C. Électrophysiologie, imagerie

cérébrale : applications dans les patho-

logies du langage chez l’enfant. In : C.

Chevrie-Muller et J. Narbona (eds). Le

langage de l’enfant, aspects normaux et

pathologiques. Paris : éditions Masson,

1996 : 184-98.

10. Habib M. Dyslexie : le cerveau singu-

lier. Marseille : éditions Solal, 1997.

11. Delahaie M, Billard C, Calvet C et al.

Dyslexie de développement et illettrisme.

Un exemple d’évaluation. Santé publique

1998 ; 10 : 369-83.

12. Menyuk P, Chesuik M, Liebergott JW.

Predicting reading problems in at-risk

children. J Speech Hearing Res 199l ; 34 :

893-903.

13. Tallal P, Miller S, Bedi G et al.

Language comprehension in language-

learning impaired children with acousti-

cally modified speech. Science 1996 ;

271 : 81-4.

14. Valdois S. Les dyslexies développemen-

tales. In : S. Carbonel, P. Gillet, Martory et

S. Valdois (eds). Approche cognitive des

troubles de la lecture et de l’écriture chez

l’enfant et chez l’adulte. Marseille : édi-

tions Solal, 1996 : 137-52.

Figure 3. Camille, 10 ans, dysorthographie lexicale.

Plate-forme

1

/

5

100%