Lire l'article complet

La Lettre de l’Hépato-Gastroentérologue - n° 6 - vol. II - décembre 1999244

DOSSIER THÉMATIQUE

DÉFINITION

Le prolapsus du rectum est défini par l’invagination endolumi-

nale de la paroi rectale.

Le prolapsus total du rectum correspond à l’extériorisation du

rectum qui se déroule à travers l’anus. Dans le prolapsus rectal

pur, le canal anal est en place et reste séparé du boudin d’invagi-

nation par un sillon circulaire. Dans le prolapsus anorectal, le

canal anal est prolabé et le cylindre rectal se poursuit sans sillon

avec la marge anale.

PATHOGÉNIE

Il existe deux pics de fréquence (1) : le prolapsus rectal concerne,

dans 80 % des cas, des femmes âgées qui présentent un prolap-

sus d’apparition tardive favorisé par l’hyperpression abdominale

secondaire à une constipation chronique ou aux accouchements

sur des structures pelvi-périnéales altérées. Dans 20 % des cas,

le prolapsus rectal intéresse des sujets jeunes, particulièrement

des hommes, et pourrait correspondre à un défaut de fixation du

rectum, sur un terrain de colopathie fonctionnelle.

Dans la théorie classique, la profondeur exagérée du cul-de-sac

de Douglas serait responsable d’une hernie par glissement qui

s’engagerait entre les deux cylindres rectaux formant ainsi le sac

d’une hernie périnéale (hédrocèle). La constipation favoriserait

les efforts de poussée abdominale sur des tissus pelviens en état

de sénescence. Les lésions obstétricales, fragilisant le plancher

pelvien et l’appareil sphinctérien, entraîneraient l’affaiblissement

des moyens de soutien du rectum. De même, les antécédents de

chirurgie gynécologique, en particulier les hystéropexies anté-

rieures et les hystérectomies vaginales, seraient responsables

d’une béance du cul-de-sac de Douglas.

La théorie de l’intussusception rectale s’appuie sur les rectogra-

phies dynamiques (2) pendant les efforts de poussée. Elles mon-

trent une invagination rectorectale débutant à 8 cm de la marge

anale sous la forme d’un prolapsus de la paroi antérieure, entraî-

nant la paroi postérieure, créant ainsi une intussusception circu-

laire qui s’extériorise par la suite. L’hédrocèle devient alors une

conséquence du prolapsus.

L’EXAMEN CLINIQUE

Le patient se plaint habituellement d’une procidence du rectum,

intermittente survenant à l’effort ou au moment de la défécation,

ou plus rarement permanente. La réduction du prolapsus est spon-

tanée ou peut nécessiter des manœuvres digitales. D’autres symp-

tômes à type de dyschésie ou difficulté à évacuer les selles, écou-

lements glairo-sanglants et algies pelviennes peuvent s’observer.

L’incontinence anale, présente dans 50 à 80 % des cas, est plus

marquée en cas de selles liquides et peut s’observer même après

la réduction du prolapsus. Elle est expliquée par un étirement

chronique du sphincter anal, par une neuropathie d’étirement du

nerf honteux interne responsable d’une dénervation du sphincter

Le prolapsus extériorisé du rectum

●

E. Tiret, M. Brunel*

■Le traitement du prolapsus rectal est chirurgical. Plusieurs

techniques ont été décrites, certaines comportant une voie

d’abord abdominale et d’autres une voie périnéale.

■Parmi les techniques par laparotomie, la rectopexie au pro-

montoire (technique d’Orr Loygue) permet une réduction du

prolapsus avec un faible taux de récidive (5 %).

■L’intervention de Delorme, par voie périnéale, s’accom-

pagne d’un taux de récidive supérieur à 10 % et la fait préfé-

rer chez les malades âgés ou en cas de contre-indication à la

laparotomie ou à une anesthésie générale.

■L’incontinence anale, présente dans 50 à 80 % des cas, est

améliorée 7 fois sur 10 par la réduction du prolapsus et la rec-

topexie. Une éventuelle incontinence persistante, le plus sou-

vent due à une neuropathie d’étirement, peut être traitée

secondairement par une réfection du plancher pelvien posté-

rieur (postanal repair).

■L’aggravation d’une constipation préexistante ou l’appari-

tion d’une constipation postopératoire sont les principales

complications des rectopexies.

POINTS FORTS

POINTS FORTS

* Centre de chirurgie digestive, hôpital Saint-Antoine, Paris.

La Lettre de l’Hépato-Gastroentérologue - n° 6 - vol. II - décembre 1999 245

externe et par l’inhibition chronique du sphincter interne par une

stimulation du réflexe rectoanal inhibiteur.

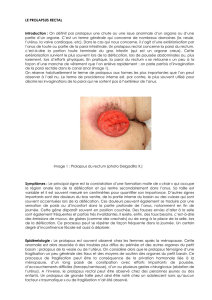

À l’examen clinique, le prolapsus est souvent réduit. À la pous-

sée en position debout, ou mieux, en position accroupie sur la

cuvette des toilettes, il s’extériorise aisément sous la forme d’un

cylindre de 5 à plus de 15 cm, recouvert d’une muqueuse rouge

vif, striée transversalement. Il faut le distinguer d’un prolapsus

muqueux hémorroïdaire qui est de plus petite taille et présente

un plissement muqueux radié. À l’occasion d’efforts de poussée,

un doigt placé dans l’anus peut percevoir à travers la paroi anté-

rieure un bombement correspondant à la présence d’anses grêles

dans le prolapsus associé du cul-de-sac de Douglas (hédrocèle)

(figure 1). Après réduction du prolapsus rectal, le tonus sphinc-

térien, habituellement faible, est évalué à la contraction volon-

taire. L’examen est complété par la recherche de cicatrices, notam-

ment périnéales antérieures, l’évaluation des releveurs de l’anus

et la recherche d’une incontinence urinaire d’effort et d’un pro-

lapsus génital qui est associé dans 8,5 % des cas (3).

L’étranglement du prolapsus est une complication rare, qui se

présente sous la forme d’un boudin œdématié, cyanosé, irréduc-

tible, pouvant aboutir à sa nécrose et nécessitant donc une réduc-

tion en urgence, parfois sous anesthésie générale. L’étranglement

de l’hédrocèle, beaucoup plus rare, se manifeste sous la forme

d’une occlusion du grêle.

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

La rectographie dynamique n’a pas d’intérêt diagnostique dans

le bilan d’un prolapsus rectal extériorisé mais permet d’évaluer

un dysfonctionnement primaire du plancher pelvien associé (rec-

tocèle, périnée descendant, dyskinésie du muscle pubo-rectal).

La manométrie anorectale permet de quantifier une éventuelle

incontinence anale. Des pressions de repos inférieures à 10 mmHg

et de contraction volontaire inférieures à 50 mmHg seraient un

facteur prédictif de l’absence de correction de l’incontinence par

la rectopexie (4). Le transit aux pellets radio-opaques peut mon-

trer un ralentissement du transit colique et une stagnation dans

l’anse sigmoïdienne, faisant discuter, en cas de constipation

sévère associée, une résection sigmoïdienne dans le même temps

que la rectopexie.

TRAITEMENT CHIRURGICAL

Son objectif est de supprimer le prolapsus, sans diminuer la com-

pliance rectale et sans altérer l’exonération et la fonction sphinc-

térienne.

Interventions par voie abdominale

Le but est de réaliser une dissection puis une fixation du rectum

en position anatomique. Le premier temps opératoire, commun

à toutes les techniques de rectopexie, consiste à mobiliser le rec-

tum sous péritonéal jusqu’au plancher pelvien. La dissection est

menée le plus bas possible, en arrière du mésorectum et en avant

au contact du rectum. Latéralement, les ailerons du rectum dans

lesquels cheminent les branches nerveuses à destinée rectale

issues des plexus pelviens latéraux sont préservés afin de dimi-

nuer l’incidence de la constipation postopératoire (5). Habituel-

lement faite par une incision médiane ou de Pfannenstiel, les rec-

topexies sont réalisables par cœlioscopie, à la condition que les

principes de dissection et de fixation rectale soient respectés.

• Rectopexie

Rectopexie sans prothèse :

Elle consiste en une simple fixation du rectum mobilisé sur la

concavité sacrée par des points séparés de fil non résorbable. Elle

semble donner des résultats comparables aux fixations prothé-

tiques.

Rectopexie avec prothèse :

– L’intervention de Ripstein, surtout réalisée au États-Unis,

consiste à entourer complètement le rectum d’une pièce de Téflon

de 5 cm de haut, qui est fixée au rectum et à l’aponévrose présa-

crée. Le taux de récidive est de 2,3 %, mais la morbidité élevée

(16,5 %) est dominée par le risque d’impaction fécale au-dessus

de la prothèse et les difficultés d’évacuation rectale.

– L’intervention de Wells (Grande-Bretagne) consiste à utiliser

une éponge d’Ivalon qui entraîne une réaction fibreuse à son

contact. Cette prothèse est fixée sur les deux tiers postérieurs du

rectum et sur l’aponévrose présacrée, laissant libre le tiers anté-

rieur du rectum. Le taux de récidive de 3 % s’accompagne d’une

morbidité plus faible sans risque d’impaction fécale.

– La technique d’Orr Loygue (France), mise au point en 1947

par Orr, puis modifiée par Loygue et Cerbonnet, consiste à pous-

ser la dissection rectale jusqu’au plancher des releveurs de l’anus

et à fixer le plus bas possible sur les faces antérieure puis laté-

Figure 1. Cliché défécographique de profil chez une patiente faisant un

effort d’évacuation. Le prolapsus de la paroi rectale (1) s’accompagne

d’une invagination d’anses grêles (2).

DOSSIER THÉMATIQUE

La Lettre de l’Hépato-Gastroentérologue - n° 6 - vol. II - décembre 1999246

rales du rectum, par des points non transfixiants, des bandelettes

de tissu prothétique non résorbable. Ces bandelettes sont ensuite

tendues et fixées sur le ligament longitudinal antérieur du pro-

montoire de part et d’autre de la ligne médiane. Le bon degré de

tension est celui qui permet au rectum et à son méso de venir

épouser la concavité sacrée sans être tendus comme une corde.

La fixation sur le promontoire doit être la plus latérale possible

pour ne pas étrangler le rectum et limiter la constipation post-

opératoire. Le péritoine pelvien, présent en excès du fait de la

profondeur du cul-de-sac de Douglas, est réséqué pour favoriser

les adhérences postopératoires et diminuer le risque de récidive.

Le taux de récidive est de 5,7 % sur une série de 257 malades

avec un long recul (3).

• Résection colique et colorectale

Les résections-anastomoses ont été proposées pour réduire l’ex-

cédent de côlon et permettre d’aligner côlon et rectum sans angu-

lation, ce qui réduirait le risque de constipation postopératoire.

Les adhérences péri-anastomotiques réalisent une sorte de pexie

naturelle, sans matériel prothétique.

La résection sigmoïdienne avec anastomose colorectale au-dessus

du promontoire peut être associée à une fixation des ailerons laté-

raux du rectum à l’aponévrose présacrée. Cette intervention, très

en vogue aux États-Unis, comporte un taux de récidive de 1,9 %

et un risque de fistule anastomotique de 4 %. Cette technique de

sigmoïdectomie-rectopexie semble donner des résultats compa-

rables à ceux de la rectopexie postérieure prothétique de type

Wells sur le prolapsus et l’incontinence mais diminue l’aggrava-

tion ou l’apparition d’une constipation postopératoire (6).

L’équipe de la Mayo Clinic (7) a proposé de réaliser une résec-

tion du sigmoïde et du haut rectum, avec une mortalité de 1 % et

une morbidité de 29 %, d’autant plus importante que l’anasto-

mose était basse. La récidive du prolapsus est survenue dans 9 %

des cas après un suivi moyen de sept ans, et la continence n’a été

améliorée que dans 50 % des cas. Il est possible que la réduction

de la capacité du réservoir rectal soit la cause de ces moins bons

résultats sur la continence.

Intervention par voie périnéale

• Le cerclage de l’anus, d’exécution simple, a été abandonné

devant la fréquence des récidives et les mauvais résultats fonc-

tionnels (persistance de l’incontinence, aggravation de la dys-

chésie, ulcérations cutanées).

• L’opération d’Altemeier, qui consiste à réaliser une recto-

sigmoïdectomie par voie basse, donne des résultats discordants

avec des récidives dans 0 à 60 % des cas et de moins bons résul-

tats fonctionnels que les rectopexies avec résection, dus à la réduc-

tion de la capacité et de la compliance rectale.

• L’intervention de Delorme reste la référence pour les voies

basses. Réalisée par voie transanale, elle consiste en une résec-

tion limitée à la muqueuse du rectum prolabé suivie d’une ana-

stomose coloanale muco-muqueuse, associée à une plicature hori-

zontale et circulaire de la paroi musculaire rectale précédemment

dépouillée de sa muqueuse. Ce geste chirurgical court (de 45 à

90 mn) est réalisable sous anesthésie locale ou locorégionale. La

morbidité postopératoire est faible, de 6 à 25 %, et la mortalité

de 0 à 2,4 %. La complication principale est la sténose de la suture

muqueuse qui cède facilement à la dilatation digitale. La fré-

quence des récidives reste supérieure à 10 %.

L’opération de Delorme élargie (8) associe la cure de l’hédro-

cèle (douglassectomie, myorraphie rétroanale des releveurs) et

la cure de la rectocèle permettant de diminuer les récidives de

22 à 5 %.

En raison de la fréquence des récidives, l’intervention de Delorme

reste, pour beaucoup, réservée aux patients âgés présentant des

contre-indications à une laparotomie ou un risque anesthésique

majeur. Cependant, les promoteurs de la technique de Delorme

modifiée en ont élargi les indications aux patients plus jeunes (21

à 55 ans), avec un taux de récidive de 5 %.

LES RÉSULTATS FONCTIONNELS DU TRAITEMENT

CHIRURGICAL

La constipation

La constipation, présente chez 40 à 60 % des malades avant toute

intervention, est incriminée dans la genèse des prolapsus rectaux.

Son aggravation ou son apparition de novo doit être considérée

comme une complication des rectopexies. Cette plainte fonc-

tionnelle peut revêtir différentes formes allant de l’émission de

moins de trois selles par semaine, la nécessité d’effort ou de

manœuvres digitales pour émettre les selles, jusqu’à la sensation

d’exonération incomplète. Dans notre série de 33 patients, cette

constipation “ressentie” s’était aggravée après la rectopexie ou

était apparue de novo chez 50 % d’entre eux. Elle avait en

revanche disparu ou régressé chez 26 %. Cette constipation était

surtout marquée par une fragmentation des selles et des difficul-

tés d’évacuation (dyschésie rectale), traduisant une diminution

de la compliance rectale. Les examens préopératoires, comme la

manométrie anorectale ou le temps de transit colique, ne peuvent

prédire l’apparition ou l’aggravation d’une constipation post-

opératoire (9). Afin de limiter la constipation postopératoire, il

est recommandé de ne pas trop tendre le rectum, pour ne pas dimi-

nuer sa souplesse et sa compliance, et de ne pas trop serrer les

bandelettes ou la prothèse autour du rectum, afin de ne pas rétré-

cir son calibre. Il faut également éviter que le sigmoïde ne fasse

une coudure au niveau de sa jonction avec le rectum.

Les troubles de l’évacuation rectale seraient secondaires à la dis-

section poussée du rectum, responsable de la dénervation des

rameaux sympathiques postérieurs. Speakmann et coll. (5) sug-

gèrent de ne pas disséquer les faces latérales du rectum où che-

minent, dans les ailerons latéraux, les branches nerveuses à des-

tinée rectale, issues des plexus pelviens latéraux. Une dissection

plus limitée s’accompagne d’une diminution de la fréquence de

La Lettre de l’Hépato-Gastroentérologue - n° 6 - vol. II - décembre 1999 247

la constipation mais d’une augmentation des récidives. Après rec-

topexie, des troubles de la motricité colique et en particulier sig-

moïdienne ont été observés et incriminés préférentiellement aux

troubles de l’évacuation rectale dans la genèse de la constipation

de novo (10). Ainsi, la sigmoïdectomie associée à la rectopexie

a été proposée pour éviter la coudure entre rectum et sigmoïde,

et supprimer le segment colique hypokinétique (11). Cette tech-

nique chirurgicale diminue l’incidence de la constipation post-

opératoire sur des données cliniques et radiologiques mais réduit

les chances d’amélioration de la continence anale (12). Elle pour-

rait être proposée en cas de constipation préopératoire sévère avec

un temps de transit aux pellets très allongé.

La constipation, moins bien évaluée après intervention de Delorme,

s’améliore dans 16 à 71 % des cas, mais des symptômes dysché-

siques persistent chez 30 % des patients après l’intervention.

L’incontinence

La réduction du prolapsus supprime l’hypotonie en rapport avec

la dilatation du sphincter anal par le prolapsus et la stimulation

permanente du réflexe rectoanal inhibiteur mais n’a pas d’in-

fluence sur la neuropathie d’étirement. L’amélioration de la conti-

nence après promonto-fixation est observée dans 60 à 90 % des

cas et confirmée par l’augmentation de la pression intrasphinc-

térienne à la manométrie (13). En dehors de pressions anales

effondrées, il n’existe aucun critère préopératoire qui permette

de prédire l’absence d’amélioration de la continence par la rec-

topexie. Il est donc inutile d’associer dans le même temps que la

rectopexie un geste sur la continence. Cette amélioration peut être

lente et demander plusieurs mois. Si l’incontinence anale est tou-

jours présente au bout d’un an, une intervention de postanal repair

peut être essayée. Les résultats immédiats sont bons, mais ils se

dégradent avec le temps du fait de l’aggravation de la neuropa-

thie d’étirement du nerf honteux interne .

L’intervention de Delorme améliore la continence dans 31 à 80 %

des cas mais ne semble pas améliorer la contraction volontaire ni

les pressions de repos au niveau du canal anal (14).

CONCLUSION

De multiples interventions ont été imaginées et sont encore

employées pour traiter un prolapsus rectal. Toutes ont pour but

de réduire au minimum le risque de récidive et de constipation

postopératoire, et d’améliorer la continence anale. Comme sou-

vent, la multiplicité de ces interventions traduit le fait qu’aucune

ne remporte l’unanimité et que la meilleure reste à décrire. ■

Mots clés : Prolapsus rectal – Traitement chirurgical – Inconti-

nence – Constipation – Rectopexie.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Pigot F., Faivre J. Troubles de la statique anorectale. Gastroenterol Clin Biol

1997 ; 21 : 17-27.

2. Broden N.B., Snellman B. Procidentia of the rectum studied with cineradio-

graphy : a contribution of causative mechanism. Dis Colon Rectum 1968 ; 11 :

330-47.

3. Loygue J., Nordlinger B., Cunci O. et coll. Rectopexy to the promontory for

treatment of rectal prolapse. Report of 257 cas . Dis Col Rectum 1984 ; 27 : 356-

9.

4. Williams J.G., Wong W.D., Jensen L. et coll. Incontinence and rectal prolapse :

A prospective manometric study. Dis Col Rectum 1991 ; 34 : 209-16.

5. Speakman C.T.M., Madden M.U., Nicholls R.J., Kamm M.A. Lateral ligament

division during rectopexy causes constipation but prevents recurrence : results of

a prospective randomized study. Br J Surg 1991 ; 78 : 1431-3.

6. Sayfan J., Pinho M., Alexander-Williams J., Weighley M.R. Sutured posterior

abdominal rectopexy with sigmoidectomy compared with marlex rectopexy for

rectal prolapse. Br J Surg. 1990 ; 77 : 143-5.

7. Schlinkert R.T., Beart R.W., Wolff B.G., Pemberton J.H. Anterior resection for

complete rectal prolapse. Dis Colon Rectum 1985 ; 28 : 409-12.

8. Lechaux J.P., Lechaux D., Perez M. Results of Delorme’s procedure for rectal

prolapse. Advantages of a modified technique. Dis Colon Rectum 1995 ; 38 : 301-

7.

9. Denis P., Tenière P., Michot F. et coll. Symptômes de constipation étudiés par

un questionnaire standardisé et manométrie anorectale avant et après rectopexie

au promontoire (technique de Orr Loygue) chez 25 patientes. Gastroenterol Clin

Biol 1990 ; 14 : 328-33.

10. Siproudhis L., Robert A., Gosselin A. et coll. Constipation after rectopexy for

rectal prolapse. Where is the obstruction ? Dig Dis Sci 1993 ; 28 : 1801-8.

11. Mckee R.F., Lander J.C., Poon F.X. et coll. A prospective randomized study

of abdominal rectopexy with and without sigmoïdectomy in rectal prolapse. Surg

Gynecol Obst 1992 ; 174 : 145-8.

12. Madoff R.D., Williams J.G., Wong W.D. et coll. Long term functional results

of colon resection and rectopexy for overt rectal prolapse. Am J Gastroenterol

1992 ; 87 : 101-4.

13. Schultz I., Mellgren A., Dolk A. et coll. Continence is improved after the

Ripstein rectopexy. Different mechanisms in rectal prolapse and rectal intussus-

ception ? Dis Colon Rectum 1996 ; 39 : 300-6.

14. Plusa S.M., Charig J.A., Balaji V. et coll. Physiological changes after

Delorme’s procedure for full thickness rectal prolapse. Br J Surg 1995 ; 82 :

1475-8.

1

/

4

100%