ÉDITORIAL

6 | La Lettre du Gynécologue • n° 362 - mai 2011

ÉDITORIAL

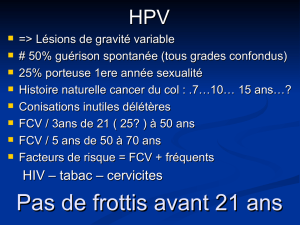

e caractère viro-induit du cancer du col de l’utérus

est formel, et le virus HPV oncogène (une quin-

zaine de génotypes différents) est le seul facteur

de risque indépendant (nécessaire mais

non suffisant). La force d’association entre

ce cancer et cet agent viral est un exemple, à part en

pathologie humaine, et il est tel qu’il ne peut y avoir de

cancer du col sans HPV oncogène. Ce cancer fait suite à

la progression non obligatoire de lésions précancéreuses,

qui sont toutes la conséquence d’un portage persistant

en HPV oncogène. Ces états précancéreux relèvent d’une

prévention secondaire, mais, malgré le dépistage par

frottis cervico-utérin, le cancer du col reste fréquent avec

une incidence moyenne estimée en 2005 en France à 7,1

pour 100 000 femmes. De nombreuses études, rando-

misées et contrôlées pour certaines, démontrent que

l’intégration de la biologie moléculaire pour la recherche

du virus HPV améliore le dépistage en diminuant notable-

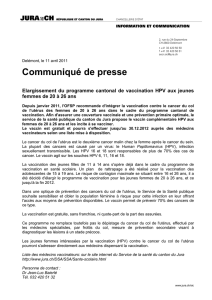

ment les faux négatifs. Deux vaccins HPV prophylactiques

extrêmement efficaces sont disponibles, l’un quadrivalent

dirigé contre les HPV-6, 11, 16 et 18, l’autre bivalent dirigé

contre les HPV-16 et 18. Ils sont recommandés en France

par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP), avec

comme population cible les jeunes filles de 14 ans et un

rattrapage possible chez les 15-23 ans.

Si les outils pour une excellente prévention du cancer du

col existent aujourd'hui, son impact a été largement sous-

évalué. En effet, le taux de cancers du col évité grâce à la

vaccination a été calculé sur la base d’une responsabilité

à l’échelon mondial à hauteur de 70 % pour les HPV-16

et 18, alors qu’en France, ces 2 génotypes sont respon-

sables à eux seuls de plus de 80 % des cas. De même,

les condylomes acuminés sont évités par la vaccination

quadrivalente plus de 9 fois sur 10.

Mais la carcinogenèse HPV induite ne se limite pas au

col de l’utérus, et même si les forces d’association des

autres sites n’atteignent pas les 100 %, elles n’en sont pas

moins importantes. En effet, au niveau du tractus génital,

d’autres cancers peuvent être dus à l’HPV : le cancer du

vagin pour 90 % des cas, de la vulve pour 40 % des cas et

du pénis pour 40 % des cas. De même et plus fortement

lié, le cancer de l’anus est dû à l’HPV dans plus de 90 %

des cas et c’est très majoritairement l’HPV-16 qui est en

cause (plus que pour le col). Enfin, les cancers ORL, en

particulier de l’oropharynx, sont clairement en relation

avec les HPV oncogènes.

Tout cela montre, d’une part, que les impacts réels de la

prévention primaire que sont les vaccins ont été totale-

ment sous-évalués et, d’autre part, qu’il faudra réfléchir

prochainement à l’extension de la vaccination à l’homme.

La prévention secondaire du cancer du col de l’utérus, qui

a pour but d’éviter l’invasion, nécessite des méthodes de

dépistage sensibles pour prendre en charge efficacement

les lésions précancéreuses. La difficulté post-thérapeu-

tique réside dans notre capacité à affirmer la guérison

dans cette population à risque réel et prolongé d’inva-

sion ; là encore, les tests HPV sont très utiles. Ces tests

permettraient également une optimisation du dépistage

dans des populations à risque majoré comme les immuno-

déprimés iatrogènes.

Il faut donc poursuivre la promotion de la préven-

tion en proposant activement la vaccination dans

le cadre des recommandations afin d’améliorer la

couverture vaccinale et son observance,

et militer pour une organisation

du dépistage avec une intégration

logique et raisonnée des nou-

velles technologies.

Ce dossier de La Lettre du Gyné-

cologue, rédigé par des experts

reconnus de la question, a pour but

de faire le point, au travers d’une

approche de certaines populations, sur l’infection et les

pathologies dues aux HPV et de reparler de la prévention

au sens large.

Les maladies HPV induites (human

papillomavirus) ou l’évidente sous-évaluation

de l’impact de la prévention

HPV infections or the under evaluation of the prevention impact

D. Riethmuller*

* Service de gynécologie obstétrique, hôpital Saint-Jacques, 2, place Saint-Jacques,

25030 Besancon Cedex.

LG 2011-05 bonne version.indd 6 17/05/11 16:41

1

/

1

100%