Lire l'article complet

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012 99

VOCABULAIREVOCABULAIRE

VOCABULAIREVOCABULAIRE

99

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012

VOCABULAIREVOCABULAIRE

L’

objectif de ces Assises, organi-

sées en 2demi-journées, était

de débattre de la probléma-

tique des génériques afin d’adapter les

recommandations proposées par l’Euro-

pean Society for Organ Transplantation

(ESOT), puis de faire le point sur les

immunosuppresseurs (IS) de demain.

Immunosuppression

et génériques

Le recours aux médicaments génériques

soulève de nombreuses interrogations,

notamment en ce qui concerne leur

bioéquivalence par rapport à la spé-

cialité de référence et les problèmes

d’observance qui peuvent en découler.

La réglementation actuelle pour

l’obtention de l’autorisation de mise

sur le marché (AMM) des médica-

ments génériques (Dr Anne Dunant,

Unité génériques, Agence française

de sécurité sanitaire des produits

de santé - Afssaps) rejoint celle de la

Food and Drug Administration (FDA)

et de l’European Medicines Agency

(EMA). Avant d’obtenir l’AMM, le médi-

cament générique doit avoir démontré

sa bioéquivalence. Mais bioéquivalent

ne signifie pas identique en termes

d’aspect, de goût ni de couleur. Ainsi,

2 médicaments contenant la même

substance active sont considérés comme

bioéquivalents si leurs biodisponibilités

après administration à la même dose

se situent dans des limites acceptables

prédéfinies. Les paramètres pharmaco-

cinétiques étudiés sont l’aire sous la

courbe (ASC) et la Cmax (concentration

plasmatique maximale), qui doivent se

situer dans un intervalle de confiance

de 80 à 125 %. Pour les médicaments

à marge thérapeutique étroite, l’inter-

valle de confiance et d’acceptation a été

réduit à 90-111 %. Cependant, dans le

cas des immunosuppresseurs, qui sont

effectivement des médicaments à marge

thérapeutique étroite, il est nécessaire

d’évaluer d’autres paramètres pharmaco-

cinétiques comme, notamment, la C0

(concentration résiduelle) et la C2, qui

sont ceux pris en compte pour l’adap-

tation de posologie.

Les études de bioéquivalence sont uni-

quement conduites chez des volontaires

sains, dans des conditions stables et en

ne testant qu’une seule dose. Ces condi-

tions d’étude posent un problème, car

les patients suivis pour transplantation

rénale ou hépatique peuvent égale-

ment présenter une insuffisance rénale

ou hépatique susceptible d’interférer

avec la biodisponibilité. La prescription

de génériques chez les patients trans-

plantés peut être contestée. Administrer

un seul médicament une seule fois à un

volontaire sain ne peut être comparé à

l’administration chronique d’une dizaine

de médicaments à un patient trans-

planté, qui s’expose à un haut risque d’in-

teractions médicamenteuses. De plus,

les études de bioéquivalence ne s’inté-

ASSISES

.

Les génériques et les immunosuppresseurs de demain

Compte-rendu des Assises de la SFT

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012

100

VOCABULAIREVOCABULAIRE

VOCABULAIREVOCABULAIRE

100 Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012

Les pages de la SFT

ressent pas à la population pédiatrique ;

or, tout générique qui aura démontré sa

bioéquivalence chez l’adulte, et dont le

princeps est utilisé chez l’enfant, pourra

également être utilisé en pédiatrie. Sur

le plan de la sécurité et de l’efficacité,

l’administration d’un générique dans ce

cas ne semble pas satisfaisante.

L’Afssaps met à la disposition des phar-

maciens le “Répertoire” où figurent des

recommandations de prudence pour les

médicaments à doses critiques ; ilfaut

prendre en considération à la fois la

pathologie et le patient.

On peut également s’inquiéter du grand

nombre de génériques qui existent sur

le marché, pour une même spécialité

princeps. En effet, le patient peut se

voir délivrer un générique différent

du précédent selon la pharmacie, car

il n’existe aucune réglementation obli-

geant le pharmacien à délivrer le même

générique que son confrère. Le passage

d’un générique à l’autre pose des pro-

blèmes d’appropriation du traitement

et d’observance. La meilleure alternative

qui existe à l’heure actuelle reste la pos-

sibilité pour le prescripteur de refuser la

substitution en précisant que le produit

est “non substituable”. Cette mention

doit être manuscrite et doit figurer sur

l’ordonnance avant la dénomination de

la spécialité prescrite.

Si l’on évalue l’impact médico-écono-

mique réel du recours aux traitements

génériques (Pr Isabelle Durand-Zaleski,

Recherche clinique et santé publique,

hôpital Henri-Mondor, Créteil), il faut

savoir que les IS ont une marge théra-

peutique étroite, si bien que les études

seront plus focalisées sur l’efficacité que

sur le coût, surtout dans les pathologies

où la prise en charge à 100 % améliore

l’observance au traitement. Les patients

transplantés faisant l’objet de nombreuses

hospitalisations, il serait intéressant de

mettre en regard la prescription et l’hospi-

talisation, qui peut être due à un problème

de rejet, d’inefficacité du traitement ou de

mauvaise observance (en raison de chan-

gements fréquents de générique). Afin de

pouvoir réellement débattre de l’efficacité

du générique et évaluer le gain écono-

mique par rapport au princeps, il faudrait

mettre en place une étude prospective sur

une durée suffisamment longue permet-

tant d’estimer la probabilité de voir sur-

venir un événement tout en laissant aux

médecins le libre choix de la prescription.

À côté du problème de sécurité et

d’efficacité que soulève la prescription

de génériques, le Pr Michèle Kessler

(service de néphrologie et de transplan-

tation rénale, CHU de Nancy) a égale-

ment souhaité évoquer leur impact sur

l’éducation thérapeutique. Le traitement

IS est complexe du fait des risques de

rejet et d’infections, et nécessite donc

une bonne “adhésion” du patient au

traitement. Les IS ont une marge théra-

peutique étroite, des effets indésirables

et des interactions médicamenteuses

non négligeables, et ils demandent

une grande rigueur dans la fréquence

et les horaires des prises. Ces contraintes

impliquent un risque de non-observance.

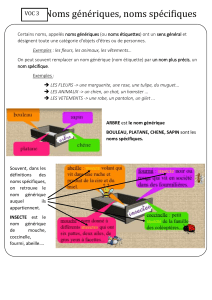

Les génériques diffèrent des médica-

ments princeps par le nom, l’aspect, la

taille, la forme, la couleur, le marquage et

le goût. Tout cela peut être source d’in-

compréhension, d’erreurs et de confu-

sions de la part du patient. De plus, le

risque est de créer une discordance entre

la prescription du médecin transplanteur,

celle éventuellement faite par d’autres

médecins, l’information donnée par le

personnel soignant animant les séances

ASSISES (SUITE)

Glossaire

Afssaps : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, devenue, depuis

le 29 avril 2012, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

(ANSM).

AUC0-∞ (à défaut, AUC0-t, jusqu’à la dernière concentration mesurable) : aire sous la

courbe (ASC ou AUC, pour Area Under the Curve), mesure de la surface située sous le

tracé de la courbe de concentration d’un médicament, et qui évalue l’exposition globale

du sujet au médicament.

Biodisponibilité : fraction de la dose d’une substance administrée par voie autre

qu’intraveineuse qui atteint la circulation systémique. Elle est généralement mesurée

en comparant les ASC obtenues après administration du même médicament par voie

intraveineuse et par la voie étudiée (qui est le plus souvent la voie orale).

Bioéquivalence : 2principes actifs sont dits bioéquivalents lorsqu’ils remplissent les

critères réglementaires de bioéquivalence, c’est-à-dire des valeurs non statistiquement

différentes d’ASC, de Cmax (± de Tmax) lorsqu’ils sont administrés à la même dose.

C0 ou Cmin : concentration minimale du produit dans le sang juste avant la prise

suivante en cas d’administration répétée.

Cmax : concentration maximale du produit dans le sang après administration.

EMA : Agence européenne des médicaments (European Medicines Agency), créée en

1995 et située à Londres.

FDA : Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food

and Drug Administration).

Marge thérapeutique étroite : médicaments dont la concentration minimale toxique

est inférieure à 2fois la concentration minimale efficace chez l’homme, ou nécessitant un

ajustement de posologie et une surveillance précautionneuse du patient.

Substitution d’un produit générique à un produit princeps (ou substitution d’un

générique à un autre) : possibilité, pour le pharmacien d’officine, de remplacer un médi-

cament prescrit par un médecin par un médicament “bioéquivalent”.

Tmax : durée au bout de laquelle la Cmax est atteinte.

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012 101

VOCABULAIREVOCABULAIRE

VOCABULAIREVOCABULAIRE

101

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XII - n° 2 - avril-mai-juin 2012

d’éducation thérapeutique et la délivrance

faite par le pharmacien.

Le générique permettrait, certes, un gain

financier. Cependant, il ne faut pas hésiter

à rendre non substituables les traitements

quand il y a un risque majeur de non-obser-

vance ou de perte de l’autonomie dans

leur gestion. Idéalement, il faudrait pouvoir

identifier clairement ce que l’on prescrit et

le produit de remplacement éventuel pour

surveiller de façon rigoureuse l’apparition

d’événements indésirables.

On peut imaginer qu’une diminution

imposée des coûts du princeps aurait

permis d’éviter de recourir aux génériques.

Une enquête conduite par la Société fran-

cophone de transplantation sur l’utilisa-

tion des IS génériques (Pr Pierre Marquet,

pour la commission médicament de la

SFT, chef de service de pharmacologie,

toxicologie et pharmacovigilance, CHU

de Limoges) a mis en avant les point sui-

vants : il serait souhaitable de renforcer

les règles de bioéquivalence en prenant

en compte les C0 et C2, de ne pas faire

des essais exclusivement en dose unique

et d’élargir ces études aux patients trans-

plantés. Le doute repose sur la qualité des

génériques (insuffisante ou inconstante) et

sur les possibles substitutions d’un géné-

rique à l’autre au fil des mois, sachant par

exemple qu’il existe à l’heure actuelle

17formes différentes du mycophénolate

mofétil. Globalement, 42 % des prescrip-

teurs sont défavorables aux génériques et

seraient favorables à une baisse de prix du

médicament princeps.

Le Pr Yann Le Meur (service de néphro-

logie et de transplantation rénale, CHU

de Brest) a fait le point sur les recomman-

dations de l’ESOT, qui propose de conti-

nuer les recherches et enquêtes sur les

réels bénéfices de l’usage des génériques

dans le domaine de la transplantation.

Tant que la bioéquivalence “stricte” de 90

à 111 % par rapport au princeps n’est pas

démontrée, un générique ne devrait pas

obtenir d’autorisation de commercialisa-

tion. De plus, il faudrait veiller à ce que

chaque changement d’un médicament

vers son générique, ou entre plusieurs

formulations génériques entre elles, fasse

l’objet d’un ajustement et d’une réévalua-

tion de la fenêtre thérapeutique au cas

par cas. Le recours au générique risque

également d’entraîner une variation de la

concentration sanguine lors de la conver-

sion. Une coopération maximale entre

pharmacien et médecin transplanteur doit

être instaurée afin d’informer les patients.

Les immunosuppresseurs

de demain

Le Dr Nathalie Dumarcet (chef du dépar-

tement information et bon usage des

médicaments, Direction de l’évaluation

des médicaments et des produits bio-

logiques [ DEMEB], Afssaps) est revenue

sur les alternatives qui existent à l’heure

actuelle pour les traitements coûteux

prescrits hors AMM. Les 2réponses ins-

titutionnelles permettant aujourd’hui

de pouvoir prescrire hors AMM sont les

autorisations temporaires d’utilisation

(ATU) et les protocoles thérapeutiques

temporaires (PTT). Par exemple, depuis

le mois de novembre 2010, l’Afssaps a

accordé la mise en place d’un PTT pour les

immunoglobulines intraveineuses dans la

prise en charge des greffes rénales, avec

un projet dans la greffe cardiaque, mais

sous réserve de l’inclusion dans un suivi

de cohorte nationale.

À côté de ces outils de prescription hors

AMM s’est développé, depuis 2004, le plan

de gestion de risques (PGR), dont l’objectif

est de surveiller et de minimiser les risques

de façon proactive tout au long de la vie

du produit. En effet, d’une façon générale,

on s’aperçoit que, même si le risque est

connu, on observe des différences entre

la pratique médicale courante et la théorie

(les recommandations et RCP du produit).

Le PGR peut être divisé en 2parties (Dr

Christel Saussier, évaluateur, pharmaco-

épidémiologiste, Afssaps). Il consiste à

établir, dans un premier temps, la liste

des risques potentiels, puis un plan de

pharmacovigilance, avec notification des

effets indésirables, rapports périodiques

de sécurité et éventuellement mise en

route d’activités additionnelles, comme

des études d’utilisation. Un plan de mini-

malisation du risque est établi, après avoir

vérifié que le plan européen de gestion des

risques est suffisant et approprié aux régle-

mentations françaises. Le Tysabri® (nata-

lizumab), par exemple, a fait l’objet d’un

PGR européen pour obtenir des données

sur l’incidence des réactions d’hypersen-

sibilité et des infections, et, sur le plan

national, l’objectif était de colliger tous

les cas d’événements indésirables graves

et inattendus pour minimiser ce risque.

Le Pr Gilles Blancho (service de néphro-

logie et de greffe rénale et pancréatique,

CHU de Nantes) a abordé les médicaments

de demain, leurs modalités d’action, leurs

effets indésirables, ainsi que le moment et

la manière de les utiliser. Il s’agit des bio-

thérapies innovantes, des “antigénériques”.

Si l’on regarde l’exemple du bélatacept,

qui sera commercialisé sous le nom de

Nulojix®, il a fait l’objet de nombreuses

études en phases II et III, présentées

et publiées (American Transplant

Congress 2011 ; ESOT 2011). Un autre

exemple est l’éculizumab (ou Soliris®),

dans le traitement de l’hémoglobinurie

paroxystique nocturne, qui est égale-

ment utilisé en transplantation, hors

AMM. Étant donné le risque d’infections

à méningocoques, une vaccination est

obligatoire. En transplantation, cette

vaccination se fait au moment de l’uti-

lisation de la molécule. Une antibiopro-

phylaxie est une mesure additionnelle

efficace au moment de l’utilisation.

Conclusion

(Pr Jean-Paul Squifflet,

président de laSFT)

L’accès aux médicaments génériques

pour les patients transplantés doit faire,

de la part du transplanteur, l’objet d’une

évaluation au cas par cas. La coopération

médecin/pharmacien et l’inclusion du

pharmacien dans le processus de l’édu-

cation thérapeutique semblent un atout

majeur pour le patient. La baisse de prix

des médicaments princeps, plus que l’ar-

rivée des génériques, permettrait de mieux

développer les médicaments de demain.

1

/

3

100%