U La maladie d’Alzheimer est-elle sous-diagnostiquée ? Mise au point

La Lettre du Neurologue • Vol. XIII - n° 5 - mai 2009 | 141

MISE AU POINT

La maladie d’Alzheimer

est-elle sous-diagnostiquée ?

Is Alzheimer’s disease underdiagnosed?

C. Helmer*

* Inserm U897, université de

Bordeaux 2.

U

n siècle après son identification, la maladie

d’Alzheimer (MA) est devenue un enjeu

majeur de santé publique. Peu d’études

permettent d’en donner les chiffres de prévalence

et d’incidence en France. La source principale de

données françaises est issue de l’étude PAQUID

(Personnes âgées Aquitaine ou QUID des personnes

âgées), étude de cohorte menée en population géné-

rale depuis 1989 en Gironde et en Dordogne chez

des sujets âgés de 65 ans et plus. La prévalence des

démences, incluant la MA, a été estimée en 1989 et

réévaluée en 1999 chez les sujets toujours en vie de

la cohorte initiale, alors âgés de 75 ans et plus. En

extrapolant ces estimations à la population fran-

çaise, le nombre de personnes souffrant de MA ou

de syndromes apparentés est actuellement estimé

à environ 850 000 en France (1). Pourtant, si l’on se

réfère aux deux indicateurs disponibles que sont la

prescription médicamenteuse et la déclaration en

affection de longue durée (ALD 15), les chiffres sont

beaucoup plus faibles : environ 175 000 personnes

étaient traitées par un inhibiteur de l’acétylcholines-

térase en 2005 (2), et on estime à 315 000 le nombre

de personnes en ALD 15 ou sous inhibiteur de la

cholinestérase (données non publiées). Au vu de ces

chiffres, on est en droit de se demander où se situe

la vérité. Plusieurs hypothèses sont possibles : soit

les évaluations surestiment le nombre de personnes

atteintes, soit la MA est sous-diagnostiquée, soit –

ce qui est probable mais n’explique certainement

qu’une partie du phénomène – la mise sous traite-

ment et/ou la déclaration en ALD 15 ne concerne

qu’une partie des personnes diagnostiquées.

Pour intégrer ces différentes hypothèses, il faut

d’abord bien comprendre en quoi consistent les

études de cohortes en population qui fournissent les

estimations actuelles. Le principe de ces études est

de partir d’un échantillon, représentatif de la popu-

lation, en général des personnes âgées de 65 ans

et plus. Grâce à une évaluation du déclin cognitif

au cours du temps, à une recherche systématique

et à un diagnostic actif de la survenue d’une MA,

on peut estimer la prévalence de la maladie dans

cet échantillon. Le diagnostic est essentiellement

clinique, fondé sur la détérioration et l’évolution

des performances cognitives et leur retentissement.

Contrairement à ce qui est parfois avancé, les études

en population ne portent pas le diagnostic de la

maladie de façon très précoce. Par exemple, dans

l’étude PAQUID, le MMSE moyen au moment du

diagnostic de démence lors du suivi à 10 ans était

de 17,2/30, et aucune des personnes diagnostiquées

n’avait un MMSE supérieur à 26. Si l’échantillon

est suffisamment important et représentatif des

personnes âgées, alors cette estimation peut être

considérée comme fiable et permet, en appliquant

La maladie d’Alzheimer est largement sous-diagnostiquée en population ; seule

»

la moitié des sujets atteints est aujourd’hui identifiée.

Il n’existe pas actuellement d’indicateur sanitaire fiable ou de registre permettant

»

un recensement exhaustif des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Le sous-diagnostic est principalement observé chez les personnes les plus

»

âgées.

Même quand il est porté, le diagnostic est souvent tardif, la maladie étant à un

»

stade relativement sévère.

Le diagnostic porté à un stade tardif retarde la prise en charge médicale et médico-

»

sociale.

Le diagnostic de démence n’est pas un diagnostic simple, et le diagnostic

»

étiologique encore moins.

Actuellement, le diagnostic de maladie d’Alzheimer n’est posé qu’à partir du

»

stade de démence.

Encadré. La maladie d’Alzheimer en population.

142 | La Lettre du Neurologue • Vol. XIII - n° 5 - mai 2009

Points forts

La maladie d’Alzheimer est largement sous-diagnostiquée en population. »

Le sous-diagnostic est principalement observé chez les personnes les plus âgées. »

Même quand il est porté, le diagnostic l’est souvent avec retard, à un stade relativement

»

sévère.

Le diagnostic tardif retarde la prise en charge médicale et médico-sociale. »

Actuellement, le diagnostic de maladie d’Alzheimer n’est posé qu’au stade de démence. »

Summary

The number of persons with

Alzheimer’s disease and asso-

ciated disorders is currently

estimated at 850 000 in France.

However, when considering

medical indicators such as

specific medical prescriptions or

persons with long-term illness

declarations (ALD 15), the

figures appear much lower.

The current estimates are

derived from population-

based cohorts. Due to the

underdiagnosis of Alzheimer’s

disease, this study design is

the only valid one to estimate

the number of persons with

Alzheimer’s disease. In the

literature, this underdiagnosis

has been known for many years

in most countries, in particular

at the mild or moderate stage

of the disease. Only half of

the persons with Alzheimer’s

disease are diagnosed today;

this underdiagnosis is particu-

larly predominant among the

oldest old.

Even when persons are diag-

nosed, the diagnosis often

occurs at advanced stages of

the disease, which delays the

medical and medico-social

care. However, this care of the

patient allows to slow down

the progression of the disease

and to reduce the burden for

the families. But for caring the

disease, it is necessary to diag-

nose it first.

Keywords

Alzheimer’s disease

Diagnosis

Care consultation

Elderly

cette prévalence à la population française (par caté-

gories d’âge et de sexe), d’obtenir une estimation

fiable du nombre de personnes malades.

En France, l’étude PAQUID, comme plusieurs autres

cohortes au niveau européen, a commencé entre la

fin des années 1980 et le début des années 1990,

époque à laquelle la MA et les syndromes appa-

rentés n’étaient le plus souvent pas diagnostiqués

et étaient considérés comme un état “normal pour

l’âge”. Si ce type d’étude a été mis en place pour

estimer la prévalence, c’est justement en raison du

sous-diagnostic de la maladie. Même si la situation

a évolué, les données de la littérature montrent

que, aujourd’hui encore, le diagnostic n’est pas

toujours porté ou qu’il l’est à des stades relative-

ment sévères (3, 4). Il n’existe pas actuellement en

France d’indicateur sanitaire fiable, ni de registre

permettant un recensement exhaustif et pérenne des

cas, et l’étude de cohortes est le seul type d’étude

vraiment valide pour obtenir des estimations du

nombre de personnes malades. Les estimations

de prévalence obtenues en France se situent dans

la moyenne de celles relevées dans d’autres pays

européens ou aux États-Unis.

En raison de la méthodologie utilisée et de la répli-

cation des estimations par différentes cohortes dans

différents pays, il est raisonnable de conclure que

l’estimation du nombre de personnes malades est

fiable, et que la discordance entre les estimations

et le nombre de malades réellement pris en charge

est le reflet d’un sous-diagnostic de la maladie. Ce

sous-diagnostic est observé dans la plupart des

pays occidentaux depuis de nombreuses années,

notamment à la phase légère ou modérée de la

maladie (3-6). Seule une démence sur deux est

diagnostiquée, tous stades confondus (3, 6). Aux

stades légers de la maladie, seul un cas sur trois

est connu. Même quand il est posé, le diagnostic

l’est souvent tardivement, à un stade de démence

parfois avancé, ce qui retarde de manière préjudi-

ciable la prise en charge médicale et médico-sociale

des patients et alourdit la charge des familles. Cela

est corroboré par la Facing Dementia Survey, vaste

enquête d’opinion européenne, qui montre que le

délai entre le début de la démence et le diagnostic

est de 24 mois en moyenne en France (7). Ce délai

est de 20 mois au niveau européen, et de 10 mois

seulement en Allemagne, situant la France en

avant-dernière position parmi les 6 pays européens

évalués. La recherche a posteriori des premiers

signes de la maladie est-elle la même dans chaque

pays ? Cela pourrait modifier artificiellement le délai

avant le diagnostic. Ces données ont été recueillies

dans le cadre d’une étude où l’information sur le

début de la maladie était obtenue par entretiens

standardisés. En outre, toujours selon cette étude,

seuls 40 % des patients consultent pour la première

fois à un stade de démence légère, tandis que la

plus grande part (54 %) sont diagnostiqués à un

stade modéré, et certains uniquement à un stade

sévère (7 %).

La situation française ne semble donc pas meilleure

que celle des autres pays. Cependant, il n’existe pas

d’étude spécifique permettant de préciser de façon

certaine l’ampleur du sous-diagnostic en France.

Nous pouvons toutefois en faire une approximation

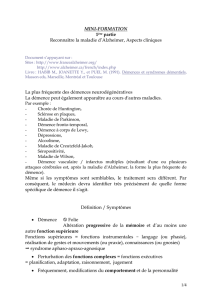

grâce à l’Étude des trois cités, étude de cohorte en

population générale dont l’objectif était d’étudier

la relation entre pathologie vasculaire et démence.

L’analyse des données de presque 500 personnes

démentes âgées de 65 ans et plus et diagnostiquées

dans cette étude montre qu’environ un tiers de ces

personnes ne se sont jamais plaintes à leur médecin

généraliste et que, parmi les autres, la moitié seule-

ment a ensuite consulté un spécialiste (neurologue,

psychiatre ou gériatre) [figure] (8). La première

prescription de traitement “antidémentiel” étant

réalisée en France par le spécialiste, le recours à ce

dernier est primordial. Le sous-diagnostic de la MA

est principalement observé chez les personnes les

plus âgées : avant 75 ans, près de la moitié des sujets

déments se plaignant à leur médecin traitant consul-

tent également un spécialiste pour leurs troubles,

mais, après 85 ans, seuls 20 % d’entre eux le font

(tableau). Après 85 ans, ce sont donc 4 malades sur

5 qui n’ont pas accès aux procédures diagnostiques

recommandées officiellement. Pourtant, quel que

soit l’âge, les personnes formulent bien une plainte

à leur médecin, mais celle-ci reste sans suite, proba-

blement pour de multiples raisons. Outre l’âge, le

recours au spécialiste est également très dépendant

du niveau d’éducation : les personnes de bas niveau

d’éducation consultent 2 à 3 fois moins souvent un

spécialiste.

Mots-clés

Maladie d’Alzheimer

Diagnostic

Recours aux soins

Personnes âgées

Pas de consultation

Consultation avec le médecin

généraliste uniquement

Consultation avec le médecin

généraliste + spécialiste

(non traité)

Consultation avec le médecin

généraliste + spécialiste (traité)

34 %

31 % 16 %

15 %

34 %

Figure. Recours aux soins des personnes présentant une MA ou un syndrome apparenté

(Étude des trois cités, 1999-2004).

La Lettre du Neurologue • Vol. XIII - n° 5 - mai 2009 | 143

MISE AU POINT

Plusieurs facteurs expliquent cette insuffisance de

diagnostic (9-11). Ils sont liés en premier lieu au

patient lui-même. Une particularité de la MA est

qu’elle entraîne assez rapidement une anosognosie,

c’est-à-dire une perte de conscience de son état par

le patient. Ces facteurs sont également liés à l’entou-

rage, pour lequel la limite entre démence et vieillisse-

ment est souvent floue, en raison probablement de la

fréquence du déclin pathologique dans la population

âgée. Mais, contrairement à la démence, le vieillis-

sement non pathologique n’est responsable que

d’un ralentissement de la vitesse de traitement de

l’information ou de difficultés d’attention partagée,

sans que cela retentisse sur les activités quotidiennes

ou l’insertion socio-professionnelle des sujets. La

mauvaise crédibilité des traitements auprès de la

population explique aussi l’insuffisance du diagnostic.

Dans la Facing Dementia Survey (7), seuls 24 % des

sujets de la population générale considéraient que

ces traitements étaient efficaces. Enfin, l’insuffisance

de diagnostic peut être liée au médecin. La maladie

survenant surtout chez les personnes âgées, il est

parfois difficile de distinguer une affection dégénéra-

tive du retentissement cognitif de troubles sensoriels

ou d’affections générales (polypathologie). De plus,

l’intérêt d’une médicalisation de la maladie n’est pas

toujours évident pour les médecins généralistes,

celle-ci pouvant également faire courir le risque de

sortir le patient de son milieu, de ses repères, et

favoriser une décompensation. Une étude récente,

réalisée certes sur un très petit échantillon, décrit

très bien l’avis de généralistes australiens quant au

diagnostic de la MA et aux facteurs influençant ce

diagnostic (12).

Outre les barrières au diagnostic, le diagnostic de MA

lui-même pose problème. Si le diagnostic de démence

n’est pas simple, le diagnostic étiologique l’est encore

moins. Les difficultés diagnostiques peuvent conduire

à des problèmes de non-identification des cas de

démence, et des erreurs de diagnostic peuvent

survenir. Ces problèmes s’accentuent pour les cas

de sévérité légère à modérée, chez les sujets âgés et

en institution. En l’absence de marqueur biologique

spécifique, le diagnostic clinique de la MA ne peut

en effet pas être un diagnostic de certitude. Il est

probabiliste et repose sur une démarche en deux

temps, avec en premier lieu la mise en évidence d’un

syndrome démentiel, puis d’arguments en faveur

d’une MA. Il faut souligner l’importance d’un examen

neuropsychologique, d’une évaluation psychiatrique

et de la recherche de facteurs de risque vasculaires.

Dans la MA, les premières lésions cérébrales sont

présentes plusieurs années, voire même plusieurs

décennies avant l’apparition des premiers symp-

tômes. Cette longue phase présymptomatique,

durant laquelle les lésions s’installent à bas bruit,

précède une phase de transition où des symptômes

apparaissent sans atteindre les critères de démence.

Mais l’identification de la MA à un stade de sévérité

donné (stade de démence) empêche de diagnosti-

quer la maladie à des stades plus précoces. Ainsi,

les patients qui expriment les premiers symptômes

de la maladie mais qui n’ont pas encore de démence

sont exclus du diagnostic. Ces patients sont dans

une situation intermédiaire : ils présentent un déclin

cognitif, ce qui distingue leur cas du vieillissement

normal. Ce déclin est modéré et ne perturbe pas leur

autonomie : ils ne sont donc pas considérés comme

ayant atteint le stade de la démence. Cette situation

n’est pas propre aux seuls patients atteints de MA

au stade débutant.

Il est clair qu’il n’existe pas aujourd’hui suffisam-

ment d’arguments en faveur d’un dépistage systé-

matique de la MA et des syndromes apparentés

(13). Il y a notamment peu de preuves concernant

Tableau. Recours selon l’âge au médecin généraliste et au spécialiste chez les personnes présen-

tant une MA ou un syndrome apparenté (Étude des trois cités, 1999-2004).

Âge (ans) Plainte au généraliste (%) Consultation spécialisée (%)

65-74 69,1 46,4

75-79 69,1 31,7

80-85 63,5 30,7

> 85 62,5 19,6

p 0,197 < 0,001

144 | La Lettre du Neurologue • Vol. XIII - n° 5 - mai 2009

La maladie d’Alzheimer

est-elle sous-diagnostiquée ?

MISE AU POINT

l’amélioration du pronostic des personnes systéma-

tiquement dépistées, et le rapport bénéfice (d’une

prise en charge précoce)/risque (d’un diagnostic

chez des personnes bien entourées et qui ne se

plaignent pas) n’est pas connu. Mais dépistage

et diagnostic sont deux choses différentes. Et si

le dépistage systématique de personnes qui ne se

plaignent pas ne peut pour l’instant pas être recom-

mandé, le diagnostic plus précoce de personnes

ayant une plainte doit en revanche être encouragé.

En effet, si la MA demeure une maladie que l’on

ne guérit pas, il est possible de la soigner, tout au

moins de freiner son évolution. Il existe aujourd’hui

des médicaments symptomatiques dont l’efficacité

a été démontrée par des études de bonne qualité

conduites en double aveugle. Quatre médicaments

sont actuellement disponibles : trois inhibiteurs de

l’acétylcholinestérase (IAChE) [donépézil, rivastig-

mine, galantamine], et un antagoniste des récepteurs

glutamatergiques de type N-méthyl-D-aspartate

(NMDA) [mémantine]. Ces médicaments sont

d’autant plus bénéfiques qu’ils sont prescrits tôt,

dès le stade léger (IAChE) ou modéré (mémantine).

Il y a donc une perte de chance pour les patients

à ne pas être traités le plus tôt possible. De plus,

en dehors de ces traitements spécifiques, d’autres,

médicamenteux ou non, peuvent être efficaces sur

les différents troubles rencontrés au cours de la

maladie. Plus tôt le diagnostic est posé, plus tôt le

patient est inscrit dans une filière de prise en charge.

Cette médicalisation des patients permet d’éva-

luer les problèmes spécifiques posés par la maladie,

les capacités de l’entourage à y faire face, les besoins

et les aides à apporter tant au patient qu’à son

entourage afin d’anticiper les complications. Le

diagnostic plus précoce de la maladie permet de

préparer la personne et sa famille, d’anticiper, et

ainsi d’améliorer la qualité de vie des sujets et de

leurs proches. La reconnaissance de cette maladie

permet en outre de mieux gérer la prise en charge

des comorbidités. La prescription d’un traitement

pour une comorbidité peut en effet être vouée à

l’échec et aux complications si le patient présente

des troubles cognitifs non reconnus et oublie de ce

fait de prendre son traitement. Cette amélioration

de la prise en charge de la maladie est l’un des axes

du plan Alzheimer 2008-2012, qui prévoit une fonc-

tion de référent médico-social et de coordonnateur,

intervenant dès le diagnostic. Ce coordonnateur

participera à l’évaluation des besoins, planifiera les

services, les soins et l’accompagnement, et veillera

à leur mise en œuvre. Son rôle sera de faire le lien

avec les différents intervenants, à la fois sur le plan

sanitaire et sur le plan social.

Conclusion

La MA est une maladie fréquente, encore mal

reconnue actuellement bien que les choses aient

beaucoup évolué ces dernières années. Même si le

traitement curatif n’existe pas, la prise en charge est

globale et débute par une information des patients

et de leur famille. Mais pour bien prendre en charge

cette maladie, il faut d’abord la diagnostiquer. ◾

1. Ramaroson H, Helmer C, Barberger-Gateau P et al. Preva-

lence of dementia and Alzheimer’s disease among subjects

aged 75 years or over: updated results of the PAQUID cohort.

Rev Neurol (Paris) 2003;159(4):405-11.

2. Pariente A, Helmer C, Merliere Y et al. Prevalence of choli-

nesterase inhibitors in subjects with dementia in Europe.

Pharmacoepidemiol Drug Saf 2008;17(7):655-60.

3. Lopponen M, Raiha I, Isoaho R et al. Diagnosing cogni-

tive impairment and dementia in primary health care – a

more active approach is needed. Age Ageing 2003;32(6):

606-12.

4. Boise L, Neal MB, Kaye J. Dementia assessment in primary

care: results from a study in three managed care systems.

J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2004;59(6):M621-M626.

5. Olafsdottir M, Skoog I, Marcusson J. Detection of dementia

in primary care: the Linkoping study. Dement Geriatr Cogn

Disord 2000;11(4):223-9.

6. Kurz X, Scuvee-Moreau J, Salmon E et al. Dementia in

Belgium: prevalence in aged patients consulting in general

practice. Rev Med Liege 2001;56(12):835-9.

7. Bond J, Stave C, Sganga A et al. Inequalities in dementia

care across Europe: key findings of the Facing Dementia

Survey. Int J Clin Pract Suppl 2005(146):8-14.

8. Helmer C, Peres K, Pariente A et al. Primary and secondary

care consultations in elderly demented individuals in France.

Results from the Three-City Study. Dement Geriatr Cogn

Disord 2008;26(5):407-15.

9. Boise L, Camicioli R, Morgan DL et al. Diagnosing

dementia: perspectives of primary care physicians. Geron-

tologist 1999;39(4):457-64.

10. Van Hout H, Vernooij-Dassen M, Bakker K et al. General

practitioners on dementia: tasks, practices and obstacles.

Patient Educ Couns 2000;39(2-3):219-25.

11. Wilkinson D, Sganga A, Stave C, O’Connell B. Implications

of the Facing Dementia Survey for health care professionals

across Europe. Int J Clin Pract Suppl. 2005;(146):27-31.

12. Hansen EC, Hughes C, Routley G, Robinson AL. General

practitioners’ experiences and understandings of diagnosing

dementia: factors impacting on early diagnosis. Soc Sci Med

2008;67(11):1776-83.

13. Solomon PR, Murphy CA. Should we screen for Alzhei-

mer’s disease? A review of the evidence for and against

screening Alzheimer’s disease in primary care practice.

Geriatrics 2005;60(11):26-31.

Références bibliographiques

1

/

4

100%