Le reflux gastro-œsophagien chez l`enfant

DÉCEMBRE 2007 VOL. 54 N° 12 QUÉBEC PHARMACIE 19WWW.MONPORTAILPHARMACIE.CA

Le reflux gastro-œsophagien

chez l’enfant

Définition et prévalence

Le RGO se définit comme un retour passif

rétrograde du contenu de l’estomac, le re-

fluant gastrique, dans l’œsophage. Il sera

considéré comme physiologique ou normal

à condition de ne pas être associé à des com-

plications2. Le pic d’incidence du RGO de

l’enfance survient généralement entre l’âge

de un et quatre mois3. Cinquante à 60 % des

enfants de 6 mois et moins présenteront au

moins un épisode de vomissements ou de

régurgitation orale par jour, et 15 % à 20 %

d’entre eux en présenteront plus de 4 par

jour. Ce type de reflux se caractérise par une

résolution rapide et spontanée des symptô-

mes vers l’âge de 6 à 12 mois1. Une persis-

tance des symptômes au-delà de cet âge est

rare, mais semble associée à un risque accru

de persistance de la maladie à l’âge adulte4-6.

Après la première année de vie, seulement

5 % des enfants continueront d’avoir un

épisode de vomissement par jour et 1 %

en auront plus de quatre par jour1,7,8. La

prévalence du RGO chez la population

pédiatrique plus âgée et adulte est de 7 % à

20 %9.

Le RGO chez l’enfant est considéré com-

me pathologique (RGOP) lorsqu’il est asso-

cié à des symptômes cliniques importants

ou à un dommage tissulaire. En effet, une

perte ou une prise insuffisante de poids, des

douleurs attribuables à une œsophagite, des

problèmes respiratoires ou un changement

neurocomportemental comptent parmi les

manifestations cliniques dites pathologi-

ques7,10. Certains enfants peuvent souffrir de

RGOP silencieux, c’est-à-dire qu’ils ne pré-

senteront ni symptôme, ni régurgitation ap-

parente7. Parmi les enfants ayant du reflux,

ce dernier sera pathologique pour un sujet

sur 30010. Une histoire antérieure d’atrésie

œsophagienne corrigée chirurgicalement,

de hernie hiatale, de maladie neuromuscu-

laire, de retard développemental ou de

bronchodysplasie pulmonaire, accroît le ris-

que d’en souffrir. Inversement, la présence

de RGOP augmente le risque d’aspiration

pulmonaire, de bronchite, de toux chroni-

que, d’asthme et de bronchiectasies4.

Manifestations cliniques

et complications

La présentation clinique du RGO varie en

fonction de l’âge de l’enfant. Chez les nour-

rissons et les enfants de moins de quatre

ans, le reflux se manifeste principalement

par de la régurgitation et des vomissements

survenant dans les heures suivant les repas1.

Alors que le refluant gastrique remonte

jusqu’au pharynx ou dans la cavité buccale

lors d’épisodes de régurgitation, il sera ex-

pulsé de la bouche lors de vomissements11.

Chez les enfants plus vieux et les adoles-

cents, le tableau clinique s’apparente da-

vantage à celui décrit chez la population

adulte3.

Le RGOP, pour sa part, peut se présenter

non seulement par une gamme de symptô-

mes gastro-intestinaux (ou œsophagiens),

mais également par des symptômes extra-

œsophagiens touchant les poumons ou

d’autres systèmes12. Chez les enfants en bas

âge, les symptômes gastro-intestinaux usuels

rencontrés sont la régurgitation et les vomis-

sements récurrents accompagnés d’une

perte ou d’une prise insuffisante de poids,

une difficulté à s’alimenter, l’anorexie, les

troubles du sommeil, l’irritabilité générali-

sée ou les pleurs persistants1,7,10.

Dans la population pédiatrique plus âgée,

le tableau clinique est dominé par de la

douleur épigastrique, du pyrosis, de la dys-

phagie, des nausées matinales, des vomis-

sements récurrents ou de l’inconfort abdo-

minal. Parmi les symptômes rapportés, la

prévalence de la sensation de brûlement

gastrique, de douleur épigastrique et la ré-

gurgitation augmente avec l’âge. L’inci-

dence de ces symptômes est respective-

ment de 1,8 %, 7,2 % et 2,3 % chez les

enfants de 3 à 9 ans et de 5,2 %, 5,0 % et

8,2 % chez les adolescents de 10 à 17 ans.

Le reflux gastro-œsophagien (RGO) est fréquent chez les jeunes enfants et se manifeste généralement par de la régurgitation

ou des vomissements répétés. Chez la grande majorité d’entre eux, le reflux sera de nature bénigne et n’entraînera pas de complications

à court terme ou d’entrave à leur développement. Une résolution graduelle et spontanée des symptômes survient généralement vers

l’âge de 6 à 12 mois, et ce, sans requérir à un traitement médical énergique1. Dans cet article, nous présenterons la physiopathologie

du RGO, le diagnostic et le traitement du RGO, incluant les mesures non pharmacologiques et les options pharmacothérapeutiques.

Texte rédigé par Ingrid Wagner, B. Pharm.,

C. Ph., et Isabelle Laverdière, B. Pharm., M.Sc.,

Centre mère-enfant, CHUL, CHUQ, Québec.

Révision : Dre Anna Wieckowska,

pédiatre, gastro-entérologue,

et Chantal Duquet, pharmacienne.

Texte original soumis le 3 octobre 2007.

Texte final remis le 10 octobre 2007.

Publié grâce à une subvention sans restrictions de

LES PAGES BLEUES

20 QUÉBEC PHARMACIE VOL. 54 N° 12 DÉCEMBRE 2007

Les adultes, pour leur part, présentent de la

douleur gastrique dans 17,8 % des cas et de

la régurgitation dans 6 % des cas3. Toute-

fois, la survenue de brûlement gastrique

est influencée par la sensibilité œsopha-

gienne interindividuelle et ne corrèle pas

nécessairement avec la présence de dom-

mages de la muqueuse13. Parmi les autres

complications gastro-intestinales du re-

flux, notons l’œsophagite ainsi que l’œso-

phage de Barrett et l’adénocarcinome ob-

servés à l’âge adulte14,15. L’anémie ferriprive

et l’hématémèse sont des complications

moins communes mais tout aussi préoc-

cupantes7,14.

La présentation des symptômes extraœso-

phagiens n’est pas dépendante de l’âge de

l’enfant, outre les épisodes d’apnée et de

bradycardie. En effet, l’apnée est présente

surtout chez les prématurés et les nourris-

sons. Les manifestations extraœsophagien-

nes les plus fréquentes sont la toux chroni-

que, le bronchospasme, le wheezing et le

stridor récurrent. On a également observé

l’association du reflux avec les érosions den-

taires, la douleur à la gorge, les otites, la la-

ryngite et les sinusites12,16. Une pneumonie

d’aspiration récurrente est également possi-

ble, particulièrement chez les enfants at-

teints de troubles neurologiques concomi-

tants. De rares cas de syndrome de Sandifer

sont observés. Ce syndrome se caractérise

par des mouvements anormaux du corps et

une hyperextension du cou associés à une

modification neurocomportementale17.

Physiopathologie

L’étiologie exacte du RGO n’est pas bien

établie et elle est souvent d’origine multi-

factorielle chez les enfants en santé. Des

épisodes de relaxation transitoire inappro-

priée des muscles lisses du sphincter œso-

phagien inférieur, non coordonnée avec le

processus de déglutition, est le principal

mécanisme responsable du RGO chez la

population pédiatrique. Cette incoordina-

tion permet au contenu de l’estomac de re-

fluer dans l’œsophage11,18,19. Un retard dans

la vidange gastrique pourrait également fa-

voriser le phénomène de reflux en augmen-

tant la distension de l’estomac et la produc-

tion des sécrétions gastriques acides2,18. De

plus, la clairance œsophagienne du maté-

riel refluant est parfois inadéquate. La fré-

quence accrue du reflux chez les jeunes en-

fants concorde avec l’immaturité de leur

système digestif. Les facteurs environne-

mentaux sont souvent contributifs, in-

cluant le régime alimentaire et un position-

nement inapproprié1,3. En particulier, la

grande quantité de liquide prise quotidien-

nement par les nourrissons contribue au

phénomène de reflux. Leur consommation

liquidienne moyenne est deux fois plus im-

portante en quantité que celle des enfants

et des adultes2. Enfin, le stress est un facteur

contributif non négligeable de la percep-

tion des symptômes.

Les complications œsophagiennes possi-

bles lors du RGOP sont attribuables à plu-

sieurs processus survenant en dehors des li-

mites physiologiques usuelles. En effet, le

RGOP peut résulter d’une exposition pro-

longée de l’œsophage au refluant (clairance

inappropriée des sécrétions acides, aug-

mentation de la quantité ou de la fréquence

des reflux), d’une baisse de la résistance de

la muqueuse œsophagienne au contenu

acide de l’estomac ou d’une augmentation

de la sensibilité de celle-ci aux sucs gastri-

ques7,18.

Les symptômes extraœsophagiens s’expli-

quent par trois mécanismes généraux. Tout

d’abord, la présence de refluant dans les

voies respiratoires peut entraîner leur obs-

truction mécanique et entraver leur fonc-

tionnement optimal (p. ex., dysfonction de

la trompe d’Eustache, anomalie du drainage

des sinus). Ensuite, le reflux du contenu

gastrique peut causer des dommages aux

voies respiratoires par une agression chimi-

que directe des tissus. Cette agression favo-

rise la production de médiateurs inflamma-

toires qui pourront ultérieurement entraîner

une obstruction par inflammation des mu-

queuses. Parmi les manifestations cliniques

possibles médiées par ce mécanisme, no-

tons de l’hypertrophie épithéliale, la laryn-

gite et la pneumonite. Enfin, des influx ner-

veux générés par la présence du refluant

dans les voies aériennes ou dans l’œsophage

favorise l’hyperactivité bronchique et la

constriction des muscles lisses bronchiques.

La toux, le laryngospasme et le broncho-

spasme secondaires au reflux sont engen-

drés par ce mécanisme3,20.

Diagnostic

La plupart du temps, les tests diagnosti-

ques spécialisés ne sont pas requis pour

confirmer la présence de RGO. Une histoi-

re médicale exhaustive et un examen phy-

sique suffisent généralement pour établir

le diagnostic, évaluer les complications et

instaurer un traitement approprié. Ainsi,

la nature et la fréquence des symptômes

(gastro-intestinaux et extra-intestinaux),

les facteurs provoquant et soulageant se-

ront clarifiés. Les antécédents médicaux,

familiaux et sociaux sont très importants.

Une réponse positive au traitement est

souvent utilisée comme preuve du dia-

gnostic du reflux et permet d’éviter des

tests plus invasifs. On devrait envisager

une investigation plus poussée lorsque le

diagnostic est incertain, des complications

sont suspectées ou en cas d’échec au traite-

ment pharmacologique7,20.

Diagnostic différentiel

Dans le diagnostic différentiel, les anoma-

lies du tractus digestif telles que la sténose

du pylore, la malrotation, l’allergie aux pro-

téines bovines, l’ulcère peptique et les infec-

tions virales devront être éliminées. Les in-

fections et l’obstruction de l’arbre urinaire

doivent aussi être écartées. Parmi les mala-

dies pouvant avoir des symptômes com-

muns avec le RGOP, citons les troubles neu-

rologiques, les anomalies métaboliques, les

intoxications médicamenteuses et certaines

pathologies respiratoires3.

Monitoring 24 heures du pH œsophagien

L’examen diagnostique considéré comme

le standard d’excellence pour détecter le re-

flux acide est le monitoring du pH œso-

phagien pendant une période continue de

24 heures. Des électrodes placées dans

l’œsophage détecteront les baisses de pH.

Une diminution de ce dernier à une valeur

inférieure à quatre est considérée comme

un épisode de reflux acide. Cet examen

permet de déterminer la fréquence et le

pourcentage d’exposition de l’œsophage au

refluant, et d’obtenir différents scores nous

aidant à confirmer la présence d’un reflux

pathologique. On notera que le traitement

pharmacologique antireflux devrait être

cessé plusieurs jours avant l’examen à

moins que le but soit d’en déterminer l’effi-

cacité clinique7. Ainsi, des indications par-

ticulièrement utiles de la pHmétrie sont de

confirmer un reflux silencieux, d’évaluer la

présence du reflux acide lorsqu’il y a persis-

tance de symptômes sous traitement, et de

corréler les symptômes du patient aux épi-

sodes de reflux.

La spécificité de cet examen est de 95 %.

La sensibilité est de 90 % à 95 % chez les

adultes présentant un reflux accompagné

de lésions endoscopiques et diminue à 50 %

en l’absence de lésions20.

Bien que l’étude du pH œsophagien soit

utile pour confirmer le diagnostic chez cer-

tains sujets, il ne permet pas d’infirmer un

RGOP hors de tout doute. Un enfant peut

présenter des symptômes de reflux malgré

une exposition physiologique de l’œsopha-

ge au contenu de l’estomac. Inversement,

une exposition anormale de l’œsophage au

refluant acide ne se traduira pas nécessaire-

ment en RGOP. Également, aucune donnée

LES PAGES BLEUES

DÉCEMBRE 2007 VOL. 54 N° 12 QUÉBEC PHARMACIE 21WWW.MONPORTAILPHARMACIE.CA

ne permet à l’heure actuelle de prédire le

pronostic des enfants atteints de RGOP en

fonction des études du pH7,21.

Autres examens diagnostiques

Le barium et la radiographie de contraste,

bien qu’inappropriés pour diagnostiquer

le reflux, permettent d’éliminer la présen-

ce d’anomalies gastro-intestinales telles

qu’une hernie, une atrésie de l’œsophage

ou une malrotation, et peuvent démontrer

des complications du RGOP telles que des

sténoses. Ils sont les examens de première

intention le plus souvent réalisés12,22.

L’endoscopie avec biopsie permet de diffé-

rencier l’œsophagite secondaire au reflux

des œsophagites résultant d’autres causes

(allergie, infections, éosinophilie), de déce-

ler la présence d’une maladie du tractus gas-

tro-intestinal et de visualiser les dommages

tissulaires, le cas échéant. Toutefois, l’absen-

ce d’anomalies endoscopiques n’exclut pas

le RGOP7,12.

La scintigraphie gastro-œsophagienne

permet de qualifier le processus de vidange

gastrique. Cette méthode permettra d’iden-

tifier un retard de la vidange gastrique, de

différencier les aspirations dues au reflux de

celles résultant d’une incoordination du

processus de déglutition7,22.

Enfin, l’étude de la résistance électrique

de la lumière œsophagienne (l’impédance-

métrie) est une technique récente et pro-

metteuse qui permet de tracer un portrait

précis des épisodes de reflux. Tout comme

le monitoring du pH œsophagien, elle sera

en mesure de déterminer la fréquence, la

durée et la hauteur atteinte par le reflux.

Cette technique a l’avantage de pouvoir

répartir le reflux acide du reflux non acide.

Toutefois, les coûts matériels, la complexité

de la technique et l’absence de valeur com-

parative pédiatrique en font un test peu pra-

tique à l’heure actuelle23,24.

Traitement

Le but du traitement est de diminuer ou,

idéalement, d’éliminer les symptômes, de

guérir l’œsophagite, de prévenir les com-

plications, de permettre à l’enfant d’avoir

une croissance normale. Le traitement

comprend trois volets, soit le changement

des habitudes de vie, les traitements phar-

macologique et chirurgical. Bien que ces

trois volets soient parfois entrepris en

même temps, la majorité des enfants

n’auront besoin d’aucun traitement. Seul

un suivi de la croissance et une surveillan-

ce des signes de reflux érosif sont suffi-

sants. Un traitement plus énergique s’avé-

rera nécessaire pour les enfants atteints de

problèmes neurologiques, car ces derniers

ont plus tendance à développer des com-

plications liées au RGO25.

Traitement non pharmacologique

Habitudes de vie

Plusieurs études ont été réalisées pour dé-

terminer l’influence du positionnement de

l’enfant sur la fréquence des RGO. La posi-

tion verticale en post-prandial semble par-

fois diminuer le reflux clinique bien que les

résultats d’études soient variables26. Tobin et

ses collaborateurs ont étudié les quatre po-

sitions suivantes : couché sur le ventre, cou-

ché sur le dos, couché sur le côté droit et

couché sur le côté gauche, sans tenir compte

du fait que la tête de l’enfant soit inclinée

ou non. On a montré des différences statis-

tiquement significatives entre les positions,

favorisant la position couchée ventrale et la-

térale gauche27. Chez les enfants de moins

d’un an, les bénéfices obtenus avec la posi-

tion couchée ventrale doivent être mesurés

par rapport aux risques d’augmentation de

mort subite du nouveau-né associés avec

cette position. Pour les enfants âgés de plus

d’un an, aucune étude ne fait mention d’une

position particulière à adopter. Certains

auteurs extrapolent les données obtenues

chez l’adulte et recommandent la position

couchée sur le côté gauche avec la tête suré-

levée28. Sur le plan de l’alimentation, on pri-

vilégie de petits repas fréquents et on limite

la prise de liquides durant les repas afin de

diminuer la distension gastrique. On suggè-

re d’éviter les repas lourds avant le coucher

ou l’activité physique et on diminue la prise

d’aliments dits irritants comme les jus

d’agrumes et de tomates, les aliments épi-

cés, le café et l’alcool. De plus, il est primor-

dial de mettre l’accent sur le rôle néfaste du

stress sur la perception des symptômes du

RGO.

Laits spécialisés

Les laits maternisés épaissis avec du riz et

l’introduction de la nourriture solide rédui-

sent les symptômes cliniques du RGO, mais

non le pourcentage d’exposition de l’œso-

phage au reflux acide déterminé par la sur-

veillance du pH œsophagien. Les diarrhées

et la toux sont à surveiller avec l’utilisation

des laits épaissis. De plus, le surplus de calo-

ries obtenu avec les agents épaississants peut

être bénéfique pour les enfants de petit

poids. Lorsqu’on soupçonne une allergie

aux protéines bovines, on peut essayer d’uti-

liser une formule sans ces protéines pen-

dant une à deux semaines. Si la préparation

lactée est changée pour du lait de soya, il

faut demeurer vigilant puisque 20 % des en-

fants avec une allergie aux protéines bovines

sont aussi allergiques au soya.

Traitement pharmacologique

Le principal objectif du traitement du RGO

est de maîtriser les symptômes et de préve-

nir ses complications. Les différents agents

pharmacologiques pour le traitement du

RGO influencent les facteurs responsables

de cette pathologie, soit la maîtrise de l’aci-

dité gastrique (antiacides, antagonistes des

récepteurs H2 de l’histamine, inhibiteurs de

la pompe à protons) la protection de la mu-

queuse et l’augmentation de la vidange gas-

trique (agents procinétiques). Quelques-

uns de ces médicaments sont approuvés

chez les enfants.

Chez le nourrisson souffrant de RGO, les

antagonistes des récepteurs H2 de l’histami-

ne sont utilisés en première ligne, en ajou-

tant les procinétiques au besoin. Chez les

enfants plus âgés et les adolescents, les inhi-

biteurs de la pompe à protons sont souvent

plus efficaces pour maîtriser les brûlements

et les sensations du RGO. Les agents proci-

nétiques aident à réduire les nausées ou les

vomissements occasionnés par une dimi-

nution de la vidange gastrique.

Classes de médicaments

Les antiacides

Les antiacides neutralisent l’acide gastrique

en diminuant l’exposition de l’œsophage au

refluant lors d’épisodes de reflux. On peut

les utiliser pour un traitement à court terme

et souvent en concomitance avec des agents

antisécrétoires. De hautes doses d’hydroxy-

de de magnésium et d’aluminium ont dé-

montré une efficacité équivalente à la cimé-

tidine pour le traitement de l’œsophagite

chez les enfants de 2 à 42 mois25. La néces-

sité d’une prise journalière fréquente, les

effets indésirables entraînés par leur haut

contenu en sel d’aluminium et de magné-

sium ainsi que leur implication dans plu-

sieurs interactions médicamenteuses, en

Cas clinique

Mme L. se présente à la pharmacie. Elle a

des questions à propos des régurgitations de

son fils âgé de trois mois. Vous la sentez très

inquiète et anxieuse. Elle vous mentionne

que son enfant régurgite environ 15 millili-

tres de lait deux à trois fois par jour dans

l’heure qui suit les boires. Quels sont les

informations supplémentaires à obtenir et

les éléments à considérer pour déterminer

la gravité du reflux chez ce bébé ? Que direz-

vous à la mère pour la rassurer ?

Le reflux gastro-œsophagien chez l’enfant

22 QUÉBEC PHARMACIE VOL. 54 N° 12 DÉCEMBRE 2007

font des agents utilisés principalement com-

me traitement d’appoint de façon intermit-

tente et à court terme. La prudence est

de mise lors de l’utilisation des antiacides

qui contiennent de l’aluminium, en raison

de leur potentiel d’effets indésirables tels

qu’une neurotoxicité, une anémie et une os-

téopénie29. On recommande une dose de

0,5 à 2 mL/kg/dose 1 heure après les repas

et au coucher30.

Protecteurs de la muqueuse

Le sodium alginate (GavisconMD) forme un

gel protecteur qui flotte au-dessus du conte-

nu gastrique. Il diminue la régurgitation du

contenu gastrique dans l’œsophage et pro-

tège la muqueuse œsophagienne. Toutefois,

les études montrent des résultats contradic-

toires sur son efficacité. Le sucralfate (Sul-

crateMD), pour sa part, adhère aux lésions

peptiques de la muqueuse inflammée et

forme une couche protectrice aidant à leur

guérison. Il a montré une efficacité similaire

aux antagonistes des récepteurs H2 de l’his-

tamine dans le traitement de l’œsophagite29.

Les données ne sont pas suffisantes pour

appuyer l’utilisation de ces deux agents dans

le traitement chronique du RGOP chez

l’enfant. De plus, le sucralfate contient de

l’aluminium et son absorption peut amener

une toxicité chez l’enfant.

Agents procinétiques

La cause première du RGO est une relaxa-

tion transitoire du sphincter œsophagien in-

férieur. Les agents procinétiques augmen-

tent la vitesse de la vidange gastrique,

améliorent le péristaltisme œsophagien et

augmentent la pression du sphincter œso-

phagien inférieur. Ils représentent donc le

traitement idéal du reflux. Malheureuse-

ment, leur réponse clinique est variable et

leurs effets indésirables limitent leur utilisa-

tion. Ils n’ont aucun effet sur la suppression

de la production de l’acide gastrique. Le mé-

toclopramide (ReglanMD) est un antagoniste

des récepteurs dopaminergiques et possède

également un effet cholinergique et séro-

toninergique. Il stimule la motilité gastro-

intestinale haute, augmente le tonus du

sphincter œsophagien inférieur et accélère la

vidange gastrique. Son utilisation chez les

enfants a été évaluée dans quatre études ran-

domisées et contrôlées avec placebo, et deux

d’entre elles rapportent une diminution du

volume et de la fréquence des vomissements,

les deux autres ne rapportent aucun change-

ment significatif des symptômes par rapport

au groupe placebo1. Le métoclopramide a

des effets au niveau du système nerveux cen-

tral notamment des symptômes extrapyra-

midaux chez environ 20 % des enfants trai-

tés. La diphenhydramine peut diminuer ces

effets indésirables, mais on l’utilise peu en

raison de la somnolence qu’elle entraîne. Le

métoclopramide est métabolisé par le cyto-

chrome P450. Il est, entre autres, un faible

inhibiteur du CYP2D6. La dose de métoclo-

pramide utilisée dans le RGOP est de 0,5 à

1 mg/kg/jour divisée en trois à quatre prises.

Cette dose est beaucoup plus faible que celle

utilisée contre les nausées qui surviennent à

la suite d’une chimiothérapie30.

Le dompéridone, un antagoniste des ré-

cepteurs D2 de la dopamine périphérique,

est fréquemment utilisé en pédiatrie. Il en-

traîne moins d’effets indésirables au niveau

du système nerveux central comparative-

ment au métoclopramide. Il peut tout de

même causer des symptômes gastro-intes-

tinaux et des épisodes de mouvements ocu-

logyriques chez les jeunes enfants. Il est mé-

tabolisé par le cytochrome P450 et est

impliqué dans certaines interactions. Il ré-

duit la durée des reflux post-prandiaux et

est utilisé pour traiter la régurgitation et les

vomissements, mais, encore une fois, la ré-

ponse clinique varie. La dose utilisée est de

0,2-0,6 mg/kg/dose trois à quatre fois par

jour. Depuis que le cisapride a été retiré du

marché en 2000, il est devenu l’agent proci-

nétique le plus utilisé.

Le béthanéchol (UrécholineMD) et l’éry-

thromycine ont aussi été évalués chez les

enfants. Le béthanéchol est un agoniste

cholinergique qui stimule directement les

récepteurs muscariniques, diminuant ainsi

la motilité gastro-intestinale basse. L’éry-

thromycine est un agoniste des récepteurs de

la motiline qui augmente l’activité motrice

de l’estomac et de l’intestin. Elle est surtout

utilisée lors de gastroparésie postopératoire

et diabétique. Peu d’études ont réussi à mon-

trer que ces agents ont un effet sur le sphinc-

ter œsophagien inférieur ou sur la réduction

de la fréquence des épisodes de reflux. Une

association a été démontrée entre son utili-

sation et le développement de sténoses pylo-

riques hypertrophiques chez les jeunes en-

fants.

Le cisapride est un agent sérotoninergique

qui facilite la libération d’acétylcholine au

niveau des synapses de la paroi intestinale. Il

possède un effet procinétique prouvé au ni-

veau du sphincter œsophagien inférieur et

au niveau de l’estomac. Le cisapride est un

des médicaments qui a été le plus étudié

dans le RGOP chez les enfants et il montre

une efficacité dans l’amélioration de l’index

de reflux. Il n’a jamais été approuvé chez les

enfants âgés de moins de 12 ans, mais il a été

très utilisé chez ce groupe d’âge. Malheu-

reusement, le taux élevé d’effets cardiaques

potentiellement mortels tels que l’augmen-

tation de l’intervalle QT, les arythmies car-

diaques ainsi que des morts subites a mis

des restrictions à l’usage du cisapride. Ce

dernier n’est accessible maintenant que par

le programme d’accès spécial via la Direc-

tion générale de la protection de la santé. La

dose usuelle est de 0,1 à 0,2 mg/kg/dose 3 à

4 fois par jour administré 15 à 30 minutes

avant le repas. On l’utilise en cas d’échec au

dompéridone. Un électrocardiogramme est

souvent recommandé avant de débuter cet-

te médication. La prudence est de mise

quant à une co-administration de médica-

ments contre-indiqués.

Le baclofène est un agoniste de l’acide

gamma-aminobutyrique (GABA B) lequel,

malgré son absence d’effet procinétique, a

démontré son action au niveau de l’inhibi-

tion de la relaxation du sphincter œsopha-

gien inférieur et il semble prometteur pour

cette raison. Il est encore peu utilisé chez

les enfants pour cette indication. Dans

l’étude d’Omari et ses collaborateurs, les

épisodes de relaxation du sphincter œso-

phagien et de RGO ont été moins fréquents

chez les enfants ayant été traités par le

baclofène (0,5 mg/kg/dose) comparative-

ment au groupe placebo. Le baclofène

améliorerait la plupart des mécanismes

pathophysiologiques associés au RGO. Les

effets indésirables de ce médicament tels

que les étourdissements, la fatigue et l’abais-

sement du seuil de convulsions limitent

toutefois son utilisation.

Antagonistes des récepteurs H2

de l’histamine

L’histamine, l’acétylcholine et la gastrine

sont des médiateurs chimiques qui stimu-

lent les cellules pariétales de l’estomac à

produire de l’acide en réponse à la nourri-

ture. L’histamine agit via les récepteurs H2

Cas clinique (suite)

Quatre mois plus tard, Mme L. vous contacte

à nouveau pour son fils. Depuis quelques

semaines, son enfant présente une toux

sans symptômes apparents d’infection des

voies respiratoires supérieures. De plus, il

pleure plusieurs heures par jour et est diffici-

lement consolable. Elle est également

inquiète puisqu’elle trouve que sa prise de

poids est lente et insuffisante selon sa

courbe de croissance. L’enfant présente tou-

jours un à deux épisodes de reflux apparent

par jour. Qu’en pensez-vous ? Que recom-

mandez-vous à Mme L. ?

LES PAGES BLEUES

DÉCEMBRE 2007 VOL. 54 N° 12 QUÉBEC PHARMACIE 23WWW.MONPORTAILPHARMACIE.CA

de l’histamine localisés sur les cellules parié-

tales. Les antagonistes des récepteurs H2 de

l’histamine (ARH2) sont utilisés afin de di-

minuer la sécrétion de l’acide gastrique en

compétition avec l’histamine au niveau des

récepteurs. Cette classe de médicaments se-

rait surtout efficace pour l’élimination de la

sécrétion d’acide gastrique nocturne25. Ils

sont surtout utilisés comme traitement de

première ligne. Plusieurs études contre pla-

cebo ont montré l’efficacité des ARH2 (ci-

métidine, ranitidine, famotidine, nizatidi-

ne) chez l’adulte ainsi que quelques études

pédiatriques. Néanmoins, l’efficacité de ce

groupe de médicaments dans la guérison de

l’œsophagite est de l’ordre de 60 % à 70 %,

ce taux étant inférieur à celui obtenu par les

inhibiteurs de la pompe à protons29. Dans

certaines études, la durée pendant laquelle

le pH gastrique demeurait en bas de 4 a été

diminuée de 44 % lorsque la ranitidine était

donnée 2 fois par jour et réduit de 90 % si sa

fréquence d’administration était optimisée

à 3 fois par jour. Bien qu’il n’y ait pas d’étu-

des randomisées sur l’utilisation de la rani-

tidine et de la famotidine chez les enfants,

les experts croient que leur efficacité est si-

milaire à la cimétidine et à la nizatidine. Les

posologies recommandées chez les enfants

sont présentés au tableau I. En cas d’absence

de réponse, la maximisation de la dose est

importante, car une dose inadéquate est

une cause fréquente d’échec au traitement.

En cas d’insuffisance rénale, on doit dimi-

nuer la dose. Une augmentation du pH

gastrique par les ARH2 amène certaines in-

teractions avec les médicaments qui néces-

sitent un pH gastrique acide pour être

absorbés. Les médicaments tels que le kéto-

conazole, l’itraconazole, l’ampicilline et la

digoxine en sont des exemples. L’utilisation

de la ranitidine est à privilégier en raison de

sa faible incidence d’interactions avec les

médicaments métabolisés par le cytochro-

me P450. Bien qu’assez rares, les maux de

tête, les éruptions cutanées, les nausées, les

vomissements, la diarrhée, la constipation,

la fatigue et l’irritabilité font partie des effets

indésirables rapportés avec les ARH2. La ta-

chyphylaxie est assez fréquente et limite leur

utilisation prolongée31.

Inhibiteurs de la pompe à protons

Les inhibiteurs de la pompe à protons

(IPP), qui sont des benzimidazoles, inhi-

bent la sécrétion de l’acide gastrique des

cellules pariétales de l’estomac en se liant

de façon irréversible à la pompe à pro-

tons hydrogène/potassium ATPase blo-

quant ainsi l’échange de l’ion hydrogène

nécessaire à la production de l’acide hy-

drochlorhydrique. Ces agents maintien-

nent un pH gastrique plus élevé pendant

une longue période de temps et inhibent la

sécrétion de l’acide gastrique induite par

l’absorption de la nourriture. Les IPP inhi-

bent la sécrétion de l’acide gastrique indé-

pendamment de la stimulation faite par

l’histamine, l’acétylcholine et la gastrine,

les rendant ainsi beaucoup plus efficaces à

réduire la sécrétion d’acide, soulageant les

symptômes gastro-œsophagiens, guéris-

sant une œsophagite et maintenant une ré-

mission.

Les IPP sont activés par le contenu acide

des canules des cellules pariétales et sont

plus efficaces lorsqu’administrés 30 minutes

avant le déjeuner afin que le pic de concen-

tration plasmatique coïncide avec la sécré-

tion de l’acide gastrique stimulée par la pré-

sence de nourriture dans l’estomac. Étant

donné que l’acide gastrique inactive les IPP

avant qu’ils ne puissent être absorbés par le

petit intestin, une formulation à enrobage

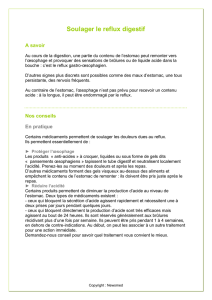

Tableau I

Médicaments les plus utilisés pour le traitement du RGO en pédiatrie32,43

Agonistes des récepteurs H2 Forme galénique Posologie pédiatrique Intervalle d’âge approuvé

Famotidine Comp 10, 20, 40 mg 1 mg/kg/jour 1x/jour 3 mois

Comp 10 mg pelliculé 1 mg/kg/jour fractionné 2x/jour 3 mois- 1 an

Comp à croquer 10 mg 1-2 mg/kg/jour fractionné 2x/j 1-16 ans

(max 80 mg jour/j)

Nizatidine Caps 150, 300 mg 5-10 mg/kg/jour fractionné 12 ans

en 2x-3x/jour

Ranitidine Comp 75, 150, 300 mg 4-10 mg/kg/jour fractionné 1 mois-16 ans

Sirop 15 mg/mL 2x/jour

Inj 25 mg/mL

Inhibiteurs de la pompe Forme galénique Posologie pédiatrique Intervalle d’âge approuvé

à protons

Ésoméprazole Comp 20, 40 mg 20 mg 1x/jour 12-17 ans*

Lansoprazole Caps 15, 30 mg 10 kg : 7,5 mg 1x/jour 1-11 ans

Comp 15, 30 mg 10-30 kg : 15 mg 1x/jour 1-11 ans

microgranulés entérosolubles 30 kg : 30 mg 1x/jour 12 ans

(max 2 mg/kg/jour)

Oméprazole Comp 10, 20 mg 1 mg/kg/jour 1x/jour ou 2-16 ans

Comp 10, 20 mg pelliculé 20 kg : 10 mg 1x/jour 2-16 ans

à libération retardée 20 kg : 20 mg 1x/jour 2-16 ans

Gélule 10, 20, 40 mg

Caps 40 mg

Pantoprazole Comp 20, 40 mg 0,5-1 mg/kg/jour 6-13 ans

entérosoluble (max 20 mg 1x/jour) 13-16 ans

40 mg 1 x/jour

* Non approuvé par Santé Canada pour utilisation chez les enfants

Le reflux gastro-œsophagien chez l’enfant

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%