INTRODUCTION ASPECTS CLINIQUES DE LA DÉPRESSION Dépressions et âges de la vie

© L’Encéphale, Paris, 2008. Tous droits réservés.

L’auteur n’a pas déclaré de conflits d’intérêt.

Dépressions et âges de la vie

INTRODUCTION

La dépression est le trouble

psychiatrique le plus fréquent

chez la personne âgée. Sa pré-

valence diffère selon la popula-

tion considérée et selon que

l’on compte seulement les cas

d’épisodes dépressifs caractéri-

sés (majeurs) ou également les

cas avec symptômes dépressifs

isolés.

En médecine générale, 15 à

30 % des sujets âgés ont des

symptômes dépressifs. Le taux

de dépression caractérisée est

de 10 à 13 % selon les auteurs

dans la population âgée généra-

le et de 40 % en institution.

Cependant, la dépression chez

la personne âgée est souvent

méconnue ou tardivement re-

connue et insuffisamment trai-

tée.

Enfin, la dépression de l’âgé est

associée à une perte d’autono-

mie, un déclin fonctionnel, une

baisse de la qualité de vie, un

accroissement de la mortalité

lié aux comorbidités et aux sui-

cides, un fardeau pour les ai-

dants et une charge importante

pour les services de santé.

ASPECTS CLINIQUES

DE LA DÉPRESSION

Il peut être difficile de différen-

cier d’authentiques signes dé-

pressifs des modifications cli-

niques liées au vieillissement

physiologique ou des symp-

tômes induits par une affection

somatique (fréquente à cet

âge) ou un médicament.

– La tristesse est un signe de

dépression lorsqu’elle s’accom-

pagne d’une perte d’intérêt et

d’un ralentissement.

– La perte d’intérêt est patho-

logique quand elle est vécue

comme désagréable, dispropor-

tionnée par rapport aux apti-

tudes physiques et intellec-

tuelles du sujet ou brutalement

amplifiée.

– Une perte d’appétit est évo-

catrice de dépression si elle

s’associe à un amaigrissement

et à l’apparition ou l’aggrava-

tion de troubles du sommeil.

Le patient peut souffrir d’un

épisode dépressif majeur ty-

pique selon les critères du

DSM-IV-TR (2) se manifestant

par une tristesse pathologique

avec douleur morale, un ralen-

tissement moteur et une inhibi-

tion intellectuelle, un amaigris-

sement et des troubles du som-

meil, un sentiment d’inutilité

ou de culpabilité, des rumina-

tions suicidaires.

Il faut cependant insister sur la

diversité de l’expression cli-

nique de la dépression chez la

personne âgée.

Formes d’intensité sévère

Dépressions mélancoliques

Elles s’accompagnent de pros-

tration et mutisme, ou au

contraire d’agitation et d’irasci-

bilité, d’une perte de poids et

d’une insomnie prédominant en

fin de nuit.

L’hospitalisation en urgence est

souvent nécessaire du fait du

retentissement somatique rapi-

de et du risque suicidaire.

Épisode dépressif majeur avec

caractéristiques psychotiques

Dans ces formes (classique-

ment appelées mélancolies déli-

rantes), le risque est de porter

le diagnostic de délire chro-

nique et de méconnaître l’as-

pect dépressif.

Hôpital Broca, 75013 Paris

Dépression et vieillissement

A.-S. Rigaud

A.-S. Rigaud L’Encéphale (2008) Hors-série 2, 9-13

S 10

Dépressions et âges de la vie

Ces dépressions s’accompa-

gnent de signes confusionnels,

d’hallucinations essentielle-

ment auditives à thème de per-

sécution, d’idées délirantes de

culpabilité, d’incurabilité, de

ruine, de dévalorisation.

Le syndrome de Cotard est

une forme particulière qui asso-

cie des idées délirantes de dam-

nation, de négation d’organes,

de nihilisme et d’immortalité.

Formes atypiques

Les signes de la dépression sont

souvent atypiques chez la per-

sonne âgée. En particulier, la

tristesse de l’humeur peut être

remplacée par une indifférence

affective, une impression de va-

cuité affective et corporelle. Le

ralentissement peut se manifes-

ter sous la forme d’une fatigue.

Dépressions et troubles

du comportement

Dans les dépressions dites hos-

tiles, l’irritabilité, les manifesta-

tions agressives et les troubles

caractériels sont au premier

plan.

Les dépressions avec manifes-

tations hystériformes sont ca-

ractérisées par une manipula-

tion et des revendications

vis-à-vis de l’entourage.

Les formes régressives se mani-

festent par un désinvestisse-

ment global avec refus de s’ali-

menter, incontinence, mutisme

évoluant de façon rapide (syn-

drome de glissement). « La

grabatisation », l’anorexie, l’im-

potence, les désordres hydro-

électrolytiques font de ce

tableau une urgence car l’évolu-

tion peut être irréversible.

Le syndrome de Diogène, qui

est un abandon des soins cor-

porels et de l’entretien de la

maison où s’entassent de mul-

tiples détritus au cours du

temps, peut également accom-

pagner certaines dépressions.

Les troubles du comportement

peuvent également prendre

l’aspect d’un alcoolisme ou de

conduites suicidaires.

Dépression et troubles somatiques

Le patient peut avoir des

plaintes somatiques au premier

plan, en particulier des douleurs

à type de céphalées, de glosso-

dynies, de douleurs de la sphère

digestive, de douleurs polyarti-

culaires. D’autres symptômes

sont fréquents tels qu’une

constipation, des troubles de

l’équilibre, un état de fatigue,

un amaigrissement. Néan-

moins, il ne faut pas mécon-

naître une éventuelle affection

organique associée au trouble

psychiatrique.

Dépressions et anxiété

La dépression peut être mas-

quée par une anxiété condui-

sant à la prescription d’anxioly-

tiques seuls. Le sujet peut se

plaindre d’une appréhension,

d’angoisses inexpliquées, d’une

peur de sortir et d’une dépen-

dance croissante à l’entourage.

La comorbidité anxiété-dépres-

sion est fréquente.

Dépression et troubles cognitifs

20 % des dépressions du sujet

âgé s’accompagnent de

troubles cognitifs. Lorsque les

troubles des fonctions intellec-

tuelles sont importants, le pro-

blème est de savoir si la dépres-

sion est seule en cause ou si la

dépression et la démence co-

existent. En effet, il existe des

similitudes entre démence et

dépression au niveau compor-

temental (apragmatisme, ralen-

tissement psychomoteur),

cognitif (difficultés de concen-

tration, troubles de mémoire)

et affectif (troubles émotion-

nels, désinvestissement des ac-

tivités habituelles, perte des in-

térêts) qui rendent difficile le

diagnostic différentiel entre les

deux maladies.

DIAGNOSTIC

DE LA DÉPRESSION

Dans ces formes atypiques, la

présence de certains éléments

cliniques tels que l’existence

d’antécédents personnels ou

familiaux de trouble thymique

ou la notion d’un événement

déclenchant peut aider au dia-

gnostic de dépression. Par

ailleurs, il faut rechercher des

signes évocateurs de dépres-

sion tels qu’un changement ré-

cent du comportement, des

signes physiques tels une amé-

lioration vespérale des troubles,

une anorexie, des réveils mati-

naux précoces ou des signes

psychologiques à type d’idéa-

tion suicidaire, d’anxiété impor-

tante, de pessimisme croissant

vis-à-vis de l’avenir.

Une évaluation globale soma-

tique, fonctionnelle et sociale

est essentielle chez la personne

âgée. La liste des médicaments

pris par le patient doit être

connue. Les examens complé-

mentaires sont parfois néces-

saires en particulier pour élimi-

ner une affection organique

Différentes échelles permet-

tent d’évaluer l’intensité de la

dépression, telles que l’échelle

d’hétéro-évaluation de Mont-

gomery et Asberg (Montgome-

ry et Asberg Depression Rating

Scale) ou l’auto-questionnaire

de Yesavage et Brink (The Ge-

riatric Depression Scale) qui a

été élaboré pour la personne

âgée.

LES FACTEURS DE RISQUE

Différents facteurs de risque de

dépression ont été identifiés.

Les facteurs psycho-sociaux

tels que la solitude, les change-

ments de contexte de vie (mise

en retraite, déménagement,

entrée en institution), le deuil

en particulier le veuvage jouent

un rôle important.

L’apparition de symptômes dé-

pressifs peut être induite par la

prise de médicaments (neuro-

leptiques, corticoïdes, antihy-

pertenseurs, antituberculeux,

LDopa, antihistaminiques, anti-

mitotiques, antiépileptiques) ou

par des toxiques comme l’al-

cool.

La dépression est fréquente au

cours de la maladie cérébrovas-

culaire qu’il s’agisse de dépres-

sions vasculaires, d’accidents

vasculaires cérébraux, de dé-

mences vasculaires. La dépres-

sion peut être secondaire à dif-

férentes affections par exemple

une maladie de Parkinson, une

maladie d’Alzheimer ou une

démence à corps de Lewy, ou

encore une affection endocri-

nienne (hypothyroïdie), cancé-

reuse, des apnées du sommeil.

Inversement, la dépression

peut constituer un facteur de

vulnérabilité à différentes af-

fections somatiques.

La dépression peut être secon-

daire à des affections psychia-

triques : troubles de la person-

nalité, anxieux, psychotiques.

Elle peut également entrer

L’Encéphale (2008) Hors-série 2, 9-13 Dépression et vieillissement

S 11

Dépressions et âges de la vie

dans le cadre d’une maladie dé-

pressive unipolaire ou bipolaire.

ÉVOLUTION

La dépression du sujet âgé a un

mauvais pronostic du fait du

risque suicidaire dans la phase

aiguë de la maladie et du risque

de désinsertion familiale et so-

ciale à plus long terme.

Le suicide

La France a un taux de suicide

des personnes âgées parmi les

plus élevés en Europe de

l’Ouest. Le taux de suicide

chez les personnes âgées est le

double de celui de la population

générale. Le suicide prédomine

chez les hommes. Être veuf ou

divorcé, vivre seul, avoir un

soutien social faible, souffrir

d’une maladie somatique et/ou

psychiatrique sont des condi-

tions qui augmentent le risque

de suicide.

Le risque suicidaire doit tou-

jours être évalué. Il peut être

méconnu chez la personne

âgée car les plaintes alléguées

ne sont pas des idées suici-

daires mais un état de fatigue

ou une anxiété.

Les dépressions chroniques,

les rechutes, les récurrences

Une dépression d’évolution

chronique est notée chez 18 à

40 % des patients. D’une part

l’efficacité des antidépresseurs

chez la personne âgée est infé-

rieure à celle observée chez le

sujet jeune, d’autre part le

manque d’alliance thérapeu-

tique joue certainement un rôle

important. En effet, 70 % des

patients ne suivraient pas leur

prescription de façon correcte.

Les rechutes dépressives sont

observées d’autant plus fré-

quemment qu’il existe des épi-

sodes dépressifs antérieurs, que

la dépression est sévère et

qu’elle s’associe à une dysthy-

mie. La survenue d’événe-

ments de vie marqués par des

pertes et la coexistence d’une

maladie somatique, en particu-

lier si celle-ci est chronique,

sont également des facteurs fa-

vorisant les rechutes.

Les récurrences sont fré-

quentes : 40 % des patients

présentent de nouveaux épi-

sodes dépressifs ultérieurs

(dans un délai de 12 mois après

le premier épisode). Les dé-

pressions psychotiques ont un

risque plus important de réci-

dives que les dépressions non

psychotiques.

Certaines dépressions pour-

raient évoluer vers une démen-

ce. Il est donc important de ré-

évaluer les fonctions cognitives

du patient à distance.

TRAITEMENT

L’alliance thérapeutique avec le

patient et si possible son aidant

principal joue un rôle considé-

rable dans le succès du traite-

ment.

Après l’information indispen-

sable sur la maladie et ses traite-

ments, des soins et un accom-

pagnement global doivent être

proposés au malade et à son ai-

dant principal. En particulier, il

est toujours nécessaire de pallier

les déficits sensoriels (auditifs,

visuels) du patient et de traiter

les affections somatiques asso-

ciées aux troubles psychiques.

La mise en place d’un support

social adapté résulte de l’éva-

luation non seulement de l’état

de santé mais également de

l’autonomie, de la situation fi-

nancière et sociale et des possi-

bilités et des limites du soutien

de la part de l’entourage du pa-

tient.

L’hospitalisation est indiquée en

cas de risque de suicide, dans

les formes mélancoliques et dé-

lirantes de dépression, en cas

d’anorexie.

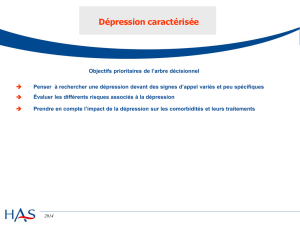

Les bases du traitement de la

dépression du sujet âgé ont fait

l’objet de recommandations ré-

centes (3, 4, 5). La Haute Au-

torité de Santé conduit sur la

période 2007-2009 une dé-

marche participative visant à

améliorer la prescription des

psychotropes en particulier les

antidépresseurs.

Bien que les comorbidités so-

matiques entraînent probable-

ment une vulnérabilité crois-

sante aux effets indésirables

chez la personne âgée, les bé-

néfices du traitement antidé-

presseur l’emportent sur les

risques induits par l’absence de

traitement.

Il n’existe pas de critères cli-

niques permettant de prédire

l’efficacité d’un antidépresseur

molécule donnée chez un pa-

tient âgé. En revanche, la né-

cessité de réduire les effets se-

condaires au minimum guide la

prescription. En conséquence,

en première intention, les inhi-

biteurs sélectifs de la recapture

de la sérotonine, les inhibiteurs

de la recapture de la sérotonine

et de la noradrénaline, les

IMAO sélectifs A et les autres

antidépresseurs (miansérine,

mirtazapine, tianeptine) sont

recommandés.

Pour le choix de la molécule, on

pourra se baser sur l’utilisation

thérapeutique d’effets laté-

raux, par exemple recherche

d’anxiolyse ou de stimulation.

La prescription concomitante

d’un anxiolytique ou d’un som-

nifère ne doit pas être systéma-

tique du fait de leurs effets in-

désirables chez la personne

âgée.

Les patients souffrant d’un épi-

sode dépressif majeur avec ca-

ractéristiques psychotiques bé-

néficient de l’association

antidépresseur-antipsychotique

(1).

L’adaptation posologique du

traitement antidépresseur doit

être prudente ; cependant il est

recommandé d’aboutir et de

maintenir la posologie préconi-

sée par le résumé des caracté-

ristiques du produit. Il faut

poursuivre le traitement pen-

dant 4 voire 6 semaines avant

d’observer un réel bénéfice. En

cas de non-réponse, on prescri-

ra une molécule d’une autre

classe.

Il est recommandé de suivre le

patient et de vérifier l’absence

d’effets secondaires, en parti-

culier une hypotension ortho-

statique, des troubles de l’équi-

libre, une hyponatrémie. À

court terme, les antidépres-

seurs n’ont pas seulement un

effet bénéfique sur les troubles

thymiques : ils ont aussi une ac-

tion sur les manifestations co-

gnitives. À long terme, les anti-

dépresseurs n’auraient pas

d’effets néfastes sur les fonc-

tions cognitives.

Le traitement antidépresseur

doit être poursuivi au moins

12 mois. Si le patient a déjà fait

un ou plusieurs épisodes dé-

pressifs antérieurs, un traite-

ment préventif des récidives

doit être instauré au long

terme : soit la poursuite de

l’antidépresseur au long cours

en cas de trouble dépressif ré-

current unipolaire, soit mise en

place d’un traitement thymo-

régulateur en cas de trouble bi-

polaire.

L’électroconvulsivothérapie est

indiquée lorsque le pronostic vi-

tal est mis en jeu (agitation ou

stupeur, délire avec risque suici-

daire, troubles somatiques ma-

jeurs) ou en cas d’effets secon-

daires importants ou de

résistance aux antidépresseurs.

Le maintien au long cours de la

sismothérapie ou le relais par

les antidépresseurs restent à

évaluer.

Plusieurs équipes ont égale-

ment montré le bénéfice de la

stimulation transcrânienne

dans le traitement de la dépres-

sion du sujet âgé.

La luxthérapie est également

efficace en particulier dans les

dépressions saisonnières.

Différentes psychothérapies

(psychothérapie de soutien,

psychothérapie d’inspiration

analytique, thérapie cognitivo-

comportementale) peuvent

être proposées dans le traite-

ment de la dépression du sujet

âgé. Elles sont de réalisation

souvent difficile du fait de l’ab-

sence de thérapeutes formés à

la fois à ces techniques et à la

prise en charge des personnes

âgées.

La réhabilitation psychosociale

(stimulation de la mémoire, ré-

apprentissage de certains sa-

voir-faire comme la cuisine ou

le bricolage, mobilisation du

corps) peut également contri-

buer à réinsérer le patient dé-

primé dans son cadre de vie an-

térieure. Cependant, les

capacités d’accueil des hôpi-

taux et/ou centres de jour sont

insuffisantes par rapport aux

besoins.

A.-S. Rigaud L’Encéphale (2008) Hors-série 2, 9-13

S 12

Dépressions et âges de la vie

L’Encéphale (2008) Hors-série 2, 9-13 Dépression et vieillissement

S 13

Dépressions et âges de la vie

Par ailleurs, la dépression qui

constitue une charge psycholo-

gique lourde pour l’entourage,

est susceptible de perturber

l’équilibre familial et de provo-

quer des manifestations

d’anxiété et/ou dépressives

chez les proches. L’information

par le biais de réunions en pré-

sence d’un professionnel ou par

des lectures guidées expliquant

la maladie peut réduire ce

stress. Parfois, la détresse d’un

ou plusieurs membres de la fa-

mille nécessite une intervention

psychothérapique spécifique.

Selon les cas, on peut proposer

un soutien psychothérapique

individualisé ou une thérapie fa-

miliale. Ces dernières sont par-

ticulièrement indiquées quand il

existe des conflits familiaux et

dans les situations de crise.

Références

1. Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits

de Santé (AFSSAPS). Bon usage des médicaments

antidépresseurs dans le traitement des troubles dé-

pressifs et des troubles anxieux de l’adulte. Recom-

mandations, 2006.

2. American Psychiatric Association. Diagnostic and

Statistical Manual of Mental Disorders fourth edi-

tion, texte revision, 2000.

3. Haute Autorité de Santé (HAS). Améliorer la pres-

cription des psychotropes, octobre 2007.

4. Haute Autorité de Santé (HAS). Prise en charge

des complications évolutives d’un épisode dépressif

caractérisé de l’adulte. Recommandations,

avril 2007.

5. Haute Autorité de Santé (HAS). Recommandations,

avril 2002.

1

/

5

100%