E Les naufragés de la BPCO : quelle prise en charge au-delà

112 | La Lettre du Pharmacologue • Vol. 27 - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2013

Actualités dans

LA PRISE EN CHARGE

DE LA BPCO

Les naufragés de la BPCO :

quelle prise en charge au-delà

des bou(ff)ées inhalées ?

At the rescue of drowning COPD patients: approaches

beyong the life-vest

B. Aguilaniu*

* Faculté de médecine, université

Joseph-Fourrier, Grenoble ; depart-

ment of physical education, McGill

university, Montréal.

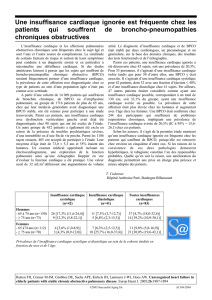

En raison de son acronyme réducteur, la BPCO

(bronchopneumopathie chronique obstruc-

tive) est envisagée essentiellement comme une

maladie bronchique obstructive, parfois accompa-

gnée d’une destruction alvéolaire. En conséquence,

les médecins et les patients considèrent que l’essen-

tiel du traitement de la maladie consiste à adminis-

trer des substances bronchodilatatrices qui soulagent

le symptôme cardinal : la dyspnée (1). Par ailleurs,

plusieurs études convergent pour attribuer à ces

médicaments (relaxant le muscle lisse bronchique

ou inhibant sa contraction) des effets bénéfi ques sur

l’incidence des exacerbations, qui semble réduite de

20 à 30 % lorsque la bronchodilatation est optimisée.

Chez les patients qui présentent plus de 2 exacer-

bations par an, les corticoïdes inhalés semblent

apporter un avantage supplémentaire pour prévenir

la survenue d’une exacerbation infl ammatoire, au

prix d’un risque accru de contracter une pneumo-

pathie infectieuse (2). Enfin, l’oxygéno thérapie

continue concernera les cas les plus sévères, qui

représentent environ 15 % de la population globale.

Ce résumé de la BPCO et de son traitement, s’il

correspond aux données des études observation-

nelles et interventionnelles, ne refl ète pas toute

la réalité des patients vus en consultation externe

ou au cours d’une hospitalisation. En effet, même

si la BPCO est une maladie très courante dont la

défi cience fonctionnelle (le trouble obstructif) est

globalement bien prise en charge, sa gestion inté-

grée n’est en fait pas codifi ée. Car, pour certains

patients, la BPCO est une maladie systémique,

grevée de comorbidités cumulées, et dont le

handicap s’aggrave au fi l du temps, en dépit d’un

traitement inhalé adapté.

Par “systémique”, il faut comprendre que les défi -

ciences anatomiques et fonctionnelles constatées au

niveau des voies aériennes ne sont que les maillons

initiateurs d’une chaîne morbide qui comprendra tôt

ou tard une réduction de la masse et de la fonction

musculaires et une altération des fonctions cognitives

conduisant à une incidence d’anxiété et de dépres-

sion plus de 2 fois supérieure à celle des sujets d’âge

comparable. À ces défi ciences identifi ées s’ajoute

sournoisement, chez environ 20 % des patients, un

état d’infl ammation chronique de bas grade que la

biologie courante actuelle ne sait pas déceler. Ce

silencieux désordre est très probablement un déter-

minant des fréquentes morbidités métaboliques

(diabète, syndrome métabolique) et cardiovasculaires.

Par “handicap”, il faut comprendre l’appauvrissement

des activités de la vie quotidienne et la diminution

drastique du temps consacré à ces activités (appelé

aussi “participation” ou “performance”), dont la plus

commune et la plus affectée est le temps de marche

journalier (1).

Ce sont ces patients, dont le déclin n’est pas unique-

ment ventilatoire, qu’il faut considérer comme des

“naufragés de la BPCO”, car l’optimisation des trai-

tements inhalés ne parvient pas à endiguer la dérive

de leur qualité de vie, de leur état de santé, et du

coût socio-économique liée à la maladie.

On voit que l’ambition de prendre en charge une

patientèle BPCO hétérogène, en prenant en compte

toutes les dimensions de la maladie, est démesurée

pour un pneumologue isolé dans sa consultation

ambulatoire (libérale ou hospitalière), sachant que

le temps consacré au patient, en dehors de la réali-

sation de la fonction respiratoire, est en moyenne

de 15-20 minutes 2 fois par an !

La Lettre du Pharmacologue • Vol. 27 - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2013 | 113

Points forts

»

Une médecine holistique de la BPCO commence là où les médicaments ont atteint leur maximum

d’efficacité.

»

Elle est basée sur le partage des savoir-faire, car le pneumologue ne peut pas, à lui seul, résoudre

toutes les facettes de la chronicité.

»L’influence est une posture médicale pour amener le patient à des interactions susceptibles d’initier

le désir de changement.

»

Les savoir-faire informels, l’influence thérapeutique et la coordination des soins sont des domaines

propices à l’évaluation, au même titre que les médicaments.

»

Une consultation web de la BPCO pour mieux gérer toutes les dimensions de la maladie chronique :

www.colibri-bpco.fr

Mots-clés

BPCO

Réhabilitation

Savoir-faire

Handicap

Web BPCO

Highlights

»

Holistic treatment of COPD

starts at the point where drugs

have attained their maximum

effectiveness.

»

This type of treatment is

based on shared competence,

since the respirologist alone

cannot treat all the chronic

manifestations of the disease.

»

Influence is a medical

attitude aiming to incite the

patient to engage in interac-

tions likely to awaken a desire

for change.

»

“Know how”, therapeutic

infl uence and treatment coor-

dination are suitable evaluation

strategies, in the same way as

drugs.

Keywords

COPD

Disease management

Care

Know how

Web COPD

Pour quel patient, pour quel pourcentage de sa

patientèle le pneumologue doit-il être le coor-

donnateur des soins de la BPCO ? Il nous semble

légitime de prendre cette position de coordonna-

teur lorsque la BPCO s’accompagne d’un handicap

signifi catif, d’exacerbations répétées, ou lorsque

l’évolution (jugée avec un recul de 3 ans au moins)

est marquée par un déclin de la fonction respira-

toire ou de la qualité de vie. On peut estimer (en

l’absence de données observationnelles en vraies

vies) que ces conditions concernent environ 30 % des

patients BPCO tout-venant avec une proportion plus

importante de patients en GOLD III et IV, même si

un pourcentage non précisément connu de GOLD II

est concerné par ces critères. Il faut aussi rappeler

que le déclin du VEMS ne concerne en défi nitive que

38 % des patients traités.

En conséquence, le pneumologue devrait être aussi

attentif à détecter une accentuation du handicap

(dont les principaux déterminants ne sont pas respi-

ratoires), qu’à mesurer les variations de la fonction

respiratoire (1, 3).

La thérapeutique non

médicamenteuse de la BPCO

Comme pour toute maladie chronique, la thérapeu-

tique non médicamenteuse de la BPCO se fonde sur

une planifi cation et une gestion des mesures béné-

fi ques pour la santé. Aussi, le médecin doit déter-

miner des objectifs thérapeutiques parmi les 4 cibles

identifi ées pour la BPCO en général (tableau) et

décider lesquels sont nécessaires et possibles pour

chaque patient.

Chacun sait en effet que certains patients très

obstructifs ne présentent pas ou peu de handicap,

tandis que d’autres, atteints de dyspnée légère

ou dont la fonction respiratoire est peu altérée,

réduisent drastiquement leurs activités journalières.

Dès lors, comment prendre en charge le handicap

si la dyspnée n’est pas le déterminant majeur ou si

le traitement bronchodilatateur, en soulageant la

dyspnée, n’empêche pas le déclin de la qualité de

vie ? En d’autres termes, quel est “l’indispensable

soin” qui rend possible la réussite de la prise en

charge et… justifi e que le pneumologue s’occupe

de la BPCO ? S’agit-il de prescrire des médicaments

ou de “prendre soin” au sens développé par la réha-

bilitation ou les théories du “care” ?

Si l’on souhaite “prendre soin” des patients BPCO,

les questions viennent en cascade ; par exemple :

–Dois-je assurer une prise en charge intégrée ou

limiter mon action à l’optimisation du traitement

respiratoire ?

–Comment coordonner avec le médecin référent

le diagnostic et la prise en charge des comorbidi-

tés ? En d’autres termes, qui s’occupe de quoi, et de

quelle manière ?

–Comment détecter les patients dont la qualité de

vie et le handicap ont une propension à se dégrader

et cela est-il utile ?

–Comment évaluer les déterminants du handi-

cap et quelles sont les conséquences pratiques à le

faire ?

–Si je peux évaluer à chaque consultation l’effi -

cacité d’un traitement bronchodilatateur par la

fonction respiratoire et l’interrogatoire, comment

et à quel rythme dois-je évaluer la qualité de vie, le

handicap et les comorbidités ?

La littérature fournit à ces interrogations des

réponses partielles et qui concernent le plus souvent

des populations non représentatives de la patien-

tèle habituelle en pneumologie. On y lit aussi des

évidences telles que “plus on est dénutri ou incapable

de marcher à plus de 3 km.h-1 en 6 minutes, plus on

Tableau. Les 4 objectifs cardinaux de la prise en charge d’un

patient BPCO.

1. Réduire le handicap (selon OMS 2002)

- Soulager les symptômes (dyspnée)

- Améliorer les défi ciences fonctionnelles respiratoires,

musculaires, cardiocirculatoires

- Favoriser la participation aux activités

- Développer les activités

2. Réduire les exacerbations et les hospitalisations

3. Maintenir une qualité de vie satisfaisante

4. Traiter effi cacement les comorbidités métaboliques

etcardiovasculaires

5. Prévenir les comorbidités

114 | La Lettre du Pharmacologue • Vol. 27 - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2013

Les naufragés de la BPCO :

quelle prise en charge au-delà des bou(ff)ées inhalées ?

Actualités dans

LA PRISE EN CHARGE

DE LA BPCO

risque d’être hospitalisé ou de mourir”. L’identifi ca-

tion des phénotypes par des méthodes statistiques

sophistiquées permet tout au plus de valider ce que

l’expérience clinique a intuitivement reconnu. La

prise en charge non médicamenteuse doit donc

s’appuyer sur une clinique nouvelle de la BPCO, en

faisant l’effort de considérer que la défi cience venti-

latoire n’est pas forcément le point central de nos

actions, à l’exception des patients en insuffi sance

respiratoire chronique sévère nécessitant une assis-

tance ventilatoire sophistiquée.

Valoriser le savoir-faire (4, 5)

Quatre des 5 objectifs cardinaux (2-4, 6) de la prise

en charge du patient BPCO (tableau, p. 113) corres-

pondent à la définition et aux buts de la réhabi-

litation (6). C’est dire que chaque pneumologue

est obligatoirement impliqué dans un processus

de réhabilitation et y tient même la position

centrale. Comme le chef de cuisine qui maintient

son réseau de fournisseurs et coordonne les actions

de ses collaborateurs pour faire émerger les goûts,

les odeurs et les textures, le chef d’orchestre de

la maladie chronique respiratoire doit déléguer,

animer et évaluer (goûter). L’analogie n’est pas

triviale, car il s’agit dans les 2 cas de faire coexister

expérience intuitive, rigueur, art et créativité. Quel

secret (recette) pour permettre au patient de tolérer

sa dyspnée une fois que le traitement inhalé l’aura

soulagé partiellement ? Comment rendre un patient

plus actif pour réduire le risque cardiovasculaire et

le handicap, alors que la dyspnée ou le contexte

social sont des obstacles ?

Ce “know how” est une dimension de la médecine

qu’il faut revendiquer et valoriser (7, 8). Depuis de

nombreuses années, des praticiens de terrain ont

conseillé à leur patients dyspnéiques de marcher

tous les jours en écoutant de la musique, mais

c’est en 2010 que des études neurophysiologiques

ont montré une amélioration considérable de la

dyspnée chez des sujets soumis à des interactions

auditives ou visuelles plaisantes (9). Pour pallier ou

compenser la nature souvent empirique du savoir-

faire, les pneumologues peuvent aujourd’hui se doter

d’outils permettant d’évaluer leur pratique médicale

et d’analyser les caractéristiques de leur patientèle

afi n de mettre en place des actions thérapeutiques

ciblées.

La nouvelle génération de pneumologues devra

défendre une clinique holistique des maladies chro-

niques respiratoires, en élaborant une méthodologie

d’évaluation de son savoir-faire et des recomman-

dations scientifi ques, à partir d’outils informatiques

comme les consultations Web (COLIBRI-BPCO,

www.colibro-bpco.fr). Ainsi, nous pourrons promou-

voir, individuellement ou collectivement, des propo-

sitions de soins non médicamenteux réellement

créatives, car émergeant de la clinique quotidienne.

Infl uence

ou éducation thérapeutique ?

Les termes “infl uence” et “éducation” véhiculent

une connotation qui peut faire oublier que ces

procédés ont un objectif commun : pousser le patient

à adopter des attitudes bénéfi ques pour sa santé et

pour sa qualité de vie. Si l’infl uence peut être utilisée

avec empathie et méthode, elle est néanmoins un

pouvoir sans contrôle, ce qui relègue ce procédé

thérapeutique au rang des pratiques inavouables. À

l’inverse, depuis quelques années, l’éducation théra-

peutique est réglementée, et quiconque veut s’en-

gager dans ce processus doit remplir des obligations

dont certaines relèvent de l’éducation proprement

dite, c’est-à-dire de l’apprentissage de la maladie

ou de ses traitements. Néanmoins, les 2 procédés

reposent sur l’idée qu’il faut créer les conditions d’un

changement de comportement durable et favorable

à la santé.

Les programmes d’éducation thérapeutique étant

très peu financés, le médecin est le plus souvent

confronté au choix de laisser faire ou de tenter, à

travers sa relation thérapeutique, d’influencer le

comportement du patient. Parfois, il s’appuiera

sur un rationnel glané empiriquement auprès des

sciences sociales, psychologiques ou de l’éduca-

tion. Le plus souvent, il suivra son intuition clinique

et son propre désir d’intervenir dans le désir de

l’autre. Comme le choix est finalement déter-

miné par les conditions d’exercice, pourquoi ne

pas accepter que la médecine, même spécialisée,

est aussi une histoire qui se joue entre 2 individus,

dont l’un admet que l’autre a une connaissance

sur sa propre personne. Dans cette configura-

tion, le pneumologue doit réfléchir à la manière

dont l’influence thérapeutique peut compléter la

pratique scientifique et rigoureuse de sa spécialité.

L’influence thérapeutique évoquée ici n’est pas

un pouvoir personnel, qui s’apparenterait alors à

une manipulation ou au charlatanisme. C’est au

contraire une posture relationnelle qui a pour objet

de faire accéder le patient à d’autres influences,

sans préjuger de celle qui sera efficace en défini-

Actualités dans

LA PRISE EN CHARGE

DE LA BPCO

1. Aguilaniu B, Plaindoux A, Brosson C, Jeanmart M, Maitre J,

Diab S. Mécanismes intégrés de la dyspnée et du handicap

au cours de la BPCO. Presse Med 2009;38(3):413-20.

2. Crim C, Calverley PM, Anderson JA et al. Pneumonia

risk in COPD patients receiving inhaled corticosteroids

alone or in combination: TORCH study results. Eur Respir

J 2009;34(3): 641-7.

3. Vestbo J, Edwards LD, Scanlon PD et al.; ECLIPSE Inves-

tigators. Changes in forced expiratory volume in 1 second

over time in COPD. N Engl J Med 2011;365(13):1184-92.

4. Nelson K, Nelson RR. The cumulative advance of

human know-how. Philos Trans A Math Phys Eng Sci 2003;

361(1809):1635-53.

5. Mulhall A. Bridging the research-practice gap: breaking

new ground in health care. Int J Palliat Nurs 2001;7(8):

389-94.

6. Aguilaniu B, Ouksel H, Desplan J, Gindre D, Gros-

bois JM. Question 1. Respiratory therapy for chronic

obstructive pulmonary disease. Rev Mal Respir 2005;

22(5 Pt 3):7S15-7S6.

7. Paley J. Clinical cognition and embodiment. Int J Nurs

Stud 2004;41(1):1-13.

8. Kayes NM, McPherson KM. Human technologies in reha-

bilitation: ’Who’ and ’How’ we are with our clients. Disabil

Rehabil 2012;34(22):1907-11.

9. Schön D, Dahme B, von Leupoldt A. Associations between

the perception of dyspnea, pain, and negative affect. Psycho-

physiology 2008;45(6):1064-7.

10. Roberts M. Time, human being and mental health care: an

introduction to Gilles Deleuze. Nurs Philos 2005;6(3):161-73.

Références bibliographiques

L’auteur déclare

ne pas avoir de liens d’intérêts.

tive. Cette posture est guidée par une réflexion

élaborée autour de chaque patient, à partir des

objectifs thérapeutiques rappelés plus haut. Elle

doit mener le patient à d’autres interactions qui

initieront le désir de changement. Les prescriptions

formelles (par exemple l’entraînement à l’exer-

cice ou les séances de massage) sont, en plus de

leur bénéfice potentiel, l’occasion d’interactions

avec des personnes, des lieux et des perceptions.

C’est surtout l’effet de la “déterritorialisation” de

la maison au cabinet médical, en déclenchant des

“agencements désirants”, qui induira peut-être

une volonté de changement (10). Sur ce moment

à saisir, d’autres thérapeutiques complémentaires

(non médicamenteuses) pourront être proposées

qui, en plus de leurs actions physiologiques suppo-

sées, compléteront le maillage propice à un chan-

gement de comportement prolongé.

Les thérapeutiques non médicamenteuses de la

BPCO mettent le pneumologue face à un triple défi :

➤

être le coordonnateur des soins des patients

BPCO “naufragés” qui nécessitent prioritairement

une expertise pneumologique ;

➤

développer des savoir-faire et acquérir les

moyens de les évaluer ;

➤

et donc évaluer les caractéristiques (phénotypes)

de sa patientèle. ■

Découvrez le premier numéro sur

http://education-therapeutique.edimark.fr

Nouvelle formule

Octobre-Novembre-Décembre 2013

01

Association française

pour le développement

de l’éducation thérapeutique

Association régie selon la loi de 1901

Société éditrice : EDIMARK SAS

CPPAP et ISSN : en cours

Trimestriel

Octobre-Novembre-Décembre 2013

20 €

Premier numéro déjà disponible

*

Abonnez-vous au 01 46 67 62 74 / 87

Publication trimestrielle

EDIMARK éditeur de la nouvelle publication de l’AFDET

Former, informer !

Éducation thérapeutique :

comment vous former et informer vos patients

Publication à destination de tous les professionnels de santé

1

/

4

100%