Télécharger le PDF - Institut Roi Albert II

Cliniques

universitaires Saint-Luc

Av Hippocrate, 10

1200 Bruxelles

Belgique

Tel: 02/764.11.11

Fax: 02/764.37.03

www.saintluc.be

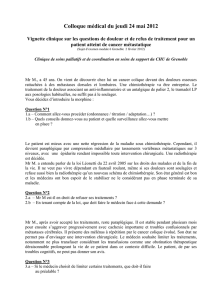

•Approches Thérapeutiques

Actuelles du Mélanome

de l’Uvée

•Congélation du

tissu ovarien avant

chimiothérapie.

•Le congrès

de l'ESTRO 2006.

Dans cenuméro

NEWSLETTER 2 - MARS 2007

Innovation

Research

Care

Excellence

Our commitment

in Oncology

Pluriels. La seconde livraison de notre «newsletter», riche des contributions

d’un ophtalmologue (cf. l’article du Prof. P. De Potter), d’un gynécologue (cf.

l’article du Prof. J. Donnez), d’un pneumologue (cf. l’article du Dr. Th. Pieters),

d’un hématologue (cf. l’article du Prof. A. Ferrant), illustre à quel point la prise en

charge optimale du patient cancéreux requiert la concertation multidisciplinaire

telle qu’elle est orchestrée dans le cadre des programmes de soins en oncologie.

La cancérologie, discipline à temps plein pour les uns (radiothérapeutes oncologues,

oncologues médicaux), spécialité dans les spécialités pour les autres, discipline d’espoir

et de crainte (le cancérologue n’est pas installé confortablement dans le traitement de

maladies spontanément curables), est partie intégrante de la pratique de tout médecin

en ce compris les omnipraticiens.

Acet égard, la récente reconnaissance officielle de l’Oncologie médicale, spécialité qui

existait de facto en Belgique depuis plusieurs décennies, va dans le sens d’un aggiorna-

mentolongtemps attendu et augure d’une volonté de modernisation de la part des

autorités de Santé Publique pour le plus grand bien de nos patients.

Plurielle, la diversité des talents des acteurs médicaux, paramédicaux, biologistes …

Elle est distribuée tout au long d’une activité de recherche qui va du lit du malade à la

paillasse de laboratoire en un incessant aller-retour. A une extrémité les cliniciens plein

temps, à l’autre les fondamentalistes purs et durs, au centre les pilotes d’une recherche

de transfert… De ces derniers est attendue une double humilité vis-à-vis de leurs parte-

naires cliniciens ou fondamentalistes. Le plus souvent ce sont eux les animateurs des

sociétés savantes et des colloques scientifiques (cf.les comptes-

rendus du Prof. V.Gregoire et du Prof. R. Opsomer). Il faut veiller à

cequ’ils ne soient pas assis entredeux chaises et qu’ils trouvent

toujoursune placeoù se poser lorsque leursactivités reprennent

une tournureplus routinière.

Tous, dans ce combat gratifiant mais moralement lourd contre la

maladie cancéreuse, sommes soutenus par l’espoir d’avancées

scientifiques et de progrès thérapeutiques rapides. C’estpourquoi

notreprochaine newsletter seraentièrement consacrée à

donner un aperçu des différents programmes de recherches

cliniques, translationnelles et fondamentales en cours aux

Cliniques Universitaires Saint-Luc et dans les laboratoires de

notreAlma-Mater.

Plurielles enfin les équipes de cliniciens extérieures partenaires

de notreCentredu Cancer.Il estprévu également de présenter

leur originalité et leursspécificités dans un prochain numéro.

A tous, bonne lecture.

edito

Prof Michel SYMANN

Rédacteur en chef

Oncologue médical

PLURIELS :

NOUS SOMMES TOUS DES CANCEROLOGUES !

sommaire

Approches Thérapeutiques Actuelles

du Mélanome de l’Uvée.

Prof Patrick De Potter........................................ 4

Congélation du tissu ovarien

avant chimiothérapie.

Prof Jacques Donnez........................................... 7

Evolution dans la stadification clinique

du cancer bronchique. L’arrivée de

l’échographie endobronchique.

Docteur Thierry Pieters................................. 10

L'approche thérapeutique

de la leucémie myéloïde aiguë.

Prof Augustin Ferrant....................................... 12

Le congrès de l'ESTRO 2006

Prof Vincent Gregoire........................................ 16

Xe symposium du Centre de Pathologie

Sexuelle Masculine (C.P.S.M.)

18-11-2006. Thème : Onco-Sexologie

ou Sexualité et Cancer.

Prof Reinier Opsomer ....................................... 18

News..............................................................................20

chimiothérapiques a déjà été intensément

exploitée dans le traitement de tumeurs

malignes in vitro et in vivo. Le terme de

thermothérapie s’applique au traitement

hyperthermique induisant une température

tissulaire supérieure à 45°C et inférieure à

60°C dans le but d’obtenir un effet direct

létal cellulaire permanent jusqu'à une pro-

fondeur tissulaire de 4.0mm sans l’effet

photocoagulant. Dans la thermothérapie

transpupillaire (TTT) du mélanome de la

choroïde, un faisceau laser diode infrarouge

(810 nm) est émis d’une source portable

adaptée sur la lampe à fente et focalisé sur

la tumeur par un verre de contact rétinien.

La TTT a l’avantage de pouvoir se pratiquer

en ambulatoire(Figure 1) nécessitant

seulement une anesthésie rétrobulbaireet

d’êtrerépétée facilement; le but étant

d’obtenir une cicatrice tumorale atrophique.

La TTT a été utilisée comme une approche

thérapeutique de premièreintention du

mélanome de la choroïde ou en com-

plément d’une radiothérapie de contact

(thérapie “sandwich” ou délimitante).

(Figure 2A et 2B) Dans notre expérience

incluant 80 mélanomes de la choroïde

traités exclusivement par thermothérapie,

le succès thérapeutique rapporté est de

94% après une moyenne de 3sessions.

Laradiothérapie soit par irradiation externe

(en autrela protonthérapie non utilisée en

Belgique) ou soit de contact (brachythérapie)

offreaux patients présentant un mélanome

de la choroïde une confortablealternative à

l’énucléation notamment lorsque l’état

général du patient contre-indique une

résection tumorale ou que la taille et la loca-

lisation de la tumeur ne constituent pas l’in-

dication d’un traitement par TTT.

Dans la radiothérapie de contact par

plaque, plusieursisotopes peuvent être

utilisés. [1,2,23,24] L’avantage de l’iode 125

(à irradiation de faible énergie) que nous

utilisons à l’Unité d’Oncologie Oculaire est

une meilleure pénétration tissulaire et la

possibilité de placer les grains radioactifs

sur la plaque de support en or afin de

garantir une distribution homogène de

Chez l’adulte, la tumeur intraoculaire

maligne la plus fréquente est le mélanome

de l’uvée (choroïde et corps ciliaire). Durant

cettedernière décennie, de nouveaux

concepts dans le traitement du mélanome

de la choroïde ont vu le jour avec une

tendance de plus en plus prononcée pour

une approche conservatrice évitant une

chirurgie d’énucléation (retrait chirurgical

de l’oeil) qui était encore il y a dix ans le

traitement de choix du mélanome intra-

oculaire. Ceci d’autant plus que la Colla-

borative Ocular Melanoma Study (COMS),

étude prospectiverandomisée multicentri-

que initiée aux Etats-Unis pour essayer de

répondre à plusieurs questions sur l’appro-

che thérapeutique du mélanome de la

choroïde et notamment sur l’impact de

l’énucléation ou de la radiothérapie sur la

maladie métastatique n’a montré aucun

bénéficestatistiquement significatif d’une

énucléation sur la survie du patient par

rapport à un traitement conservateur.

Laphotocoagulation au laser, la radiothé-

rapie, la résection tumorale, l’énucléation,

et l’exentération font toujours partie de

notre arsenal thérapeutique mais leurs

indications et modalités techniques ont été

redéfinies au cours de ces dernières

années à l’Unité d’Oncologie Oculaire des

Cliniques universitaires Saint-Luc.

Parmi les nouvelles armes thérapeutiques,

nous avons actuellement à notre disposition

la thermothérapie transpupillaire. L’action

synergique hyperthermie - radiations

ionisantes et hyperthermie - agents

PROF PATRICK DE POTTER OPHTALMOLOGUE

DOCTEURS JEAN-FRANÇOIS BAURAIN, LORETTE RENARD, CATHERINE GODFRAIND.

4

Approches Thérapeutiques Actuelles

du Mélanome de l’Uvée

Figure 1

Séance de traitement

par thermothérapie transpupillaire

Figure 2A

Mélanome de la choroïde avant (A)

et après traitement par plaque d’Iode

125 radioactif et thermothérapie

transpupillaire adjuvante (B).

Anoter absence de complications au pôle

postérieur oculaire.

Figure 2B

L’énucléation reste le choix thérapeutique

obligatoire lorsque la tumeur est trop large

pour être traitée par radiothérapie, résec-

tion tumorale, thermothérapie transpupil-

laire, ou photocoagulation au laser. La

présence d’un décollement rétinien total,

d’un glaucome néovasculaire, d’une infil-

tration de la tête du nerf optique, ou d’une

extension extrasclérale orbitaire constitue

également l’indication d’une énucléation.

Lorsque la composante extra-oculaire est

trop importante pour envisager une énu-

cléation du globe oculaire, une chirurgie

d’exentération avec épargne palpébrale

devra être considérée. L’utilisation dans

notre technique chirurgicaled’implant en

matériel poreux comme l’hydroxyapatite

(FCI®,BioEye®)ou le polyéthylène poreux

(Medpor®)aconsidérablement amélioré le

problème cosmétique de la cavité orbitaire

anophtalme et la motilité de la prothèse.

Malgré ces traitements locaux, certains

patients vont présenter une récidive sys-

témique. Celle-ci survient principalement

au niveau hépatique et dans les 3 premières

années. Certains facteurs prédisposant ont

été identifiés tels que la taille de la tumeur,

l’extension au corps ciliaire, l’invasion

sclérale ou extrasclérale, la présence de

cellules épithéloïdes, l’expression de c-myc

ou la monosomie 3. La survie médiane des

patients métastatiques varie de 2 à 6 mois.

Seuls les patients avec une récidive

uniquement extra-hépatique ont une survie

plus longue (19mois). L’élévation sérique

des LDH et des phosphatases alcalines sont

des facteurs de mauvais pronostic.

Différentes approches thérapeutiques

systémiques ont été proposées: chimio-

thérapie, radiothérapie, immunothérapie.

Toutes sont équivalentes en terme d’in-

efficacité: taux de réponse de 10% et un

gain de 1 à 2 mois de survie. Des traite-

ments loco-régionaux ont été développés et

sont basés sur la prédilection du mélanome

oculaire à récidiver au niveau hépatique.

La survie des patients présentant une

récidiveuniquement hépatique peut être

augmentée si une chirurgie hépatique

l’irradiation quelque soit la configuration de

la surface basale tumorale et son épaisseur.

De plus, la plaque de support (applicateur)

pour une irradiation par grains d’iode 125

peut être créée de façon à pouvoir s’appli-

quer anatomiquement le mieux à la tumeur

àirradier (par exemple avec encoche pour

le traitement des tumeurs juxta-papillaires)

(Figure 3A).La plaque est fixée en position

épisclérale pour une durée de 3 à 6 jours

pour délivrer une dose approximative de

90 Gy à l’apex tumoral (Figure 3B).Le

placement et le retrait de la plaque peuvent

se faire sous anesthésie locale rétro-

bulbaire. Dans notre expérience, le contrôle

tumoral (supérieur à 96%) après radio-

thérapie par plaque dépend principalement

de la tailleinitialedu mélanome ainsi que

de sa localisation. Les risques de morbidité

visuelle importante sont liés principale-

ment au développement d’une rétinopathie

radique dont l’incidenceestde 42% à 5 ans

[Kaplan-Meier].

Les complications radiothérapiques au

niveau du segment antérieur (sécheresse

oculaire, cataracte, glaucome néovascu-

laire) après irradiation par plaque d’iode

125 sont moins élevées qu’après radiothé-

rapie externe par particules accélérées.

Une approche combinée radiothérapie et

photocoagulation au laser ou thermo-

thérapie transpupillaire est utilisée depuis

peu pour accélérer la fonte tumorale et

diminuer les risques de récidivetumorale

intraoculaire. Quelque soit la forme de

radiothérapie utilisée une moyenne de 5 à

10% des patients traités subiront une

énucléation secondairesuite aux com-

plications radiothérapiques (décollement

exsudatif total, hémorragie vitréenne,

glaucome néovasculaire) ou au développe-

ment d’une récidive tumorale.

Enrègle générale, la résection tumorale

est réservée aux tumeurs localisées

antérieurement au niveau du corps ciliaire

et de la choroïde pour lesquelles les risques

d’intégrité du globe et de morbidité visuelle

seraient plus élevés si une radiothérapie

était envisagée.

Approches Thérapeutiques Actuelles

du Mélanome de l’Uvée

5

Figure 3A

Plaque avec grains iode 125 radioactifs

collés sur le support en or de 12mm de

diamètre (A), avec encoche de façon à être

appliquée contre le nerf optique et suturée

àla surface oculaire durant la chirurgie

d’application (B).

Figure 3B

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

1

/

24

100%