d1-ue5-ballas-anatomie_du_membre_superieur_partie_2-28-09-16-word

1

UE5 – Appareil locomoteur

Dr BALLAS

Date : 28/09/16 Plage horaire : 10h30 – 12h30

Promo : D1 2016/2017 Enseignant : Dr BALLAS

Ronéistes :

AH-HOT Romain

AH-HOT Adrien

Anatomie du membre supérieur (2ème partie)

I. L’Humérus

Vue antérieure de l’extrémité inférieure/distale de l’humérus

Vue postérieure de l’humérus

II. Le Radius et l’Ulna

Vue antérieure des os de l’avant-bras

Vue antérieure du radius

Partie postérieure du radius

Vue antérieure de l’ulna

Articulations radio-ulnaires

Articulation du poignet

III. Les os de la Main

Vue antérieure du carpe

Métacarpe

Phalanges

IV. Rappel sur les muscles de l’épaule

V. Muscles du bras

2

I. L’humérus

Vue antérieure de l’extrémité inférieure/distale de l’humérus

Cette extrémité constitue une partie de l’articulation du coude. Elle va s’articuler avec le radius et le

cubitus/ulna.

Schéma d’un humérus droit (par convention) :

Remarque : La métaphyse est recouverte par la corticale. La partie distale, qui n’est pas recouverte par la

corticale, est l’épiphyse. Il y a une diminution de l’épaisseur de la corticale de la diaphyse à l’épiphyse.

Les surfaces articulaires sont les condyles :

- En externe on a le condyle latéral : le capitulum.

- En interne on a le condyle médial : la trochlée.

- Entre les 2 condyles : l’espace capitulo-trochléaire.

Le capitulum est convexe dans tous les plans. Il n’est visible qu’à la face antérieure de l’humérus. Il va

s’articuler avec la partie supérieure du radius.

La trochlée est constituée de 2 joues : la joue interne et la joue externe, séparées par un sillon central. La

joue interne est plus large que la joue externe.

La trochlée s’articule avec l’incisure trochléaire de l’ulna. Elle est présente à la partie antérieure et à la partie

postérieure de l’humérus.

Au-dessus des condyles on trouve les épicondyles :

- l’épicondyle latéral

- l’épicondyle médial.

L’épicondyle médial est plus proéminent. On le sent sous la peau.

3

L’articulation du coude est une articulation en partie trochléaire. Sa structure permet des mouvements de

160°.

Pour que cette amplitude soit possible, il y a des dépressions au-dessus de la trochlée :

- la fosse coronoïde (s’emboitant avec la coronoïde) sur la face antérieure,

- la fosse olécranienne (s’emboitant avec l’olécrane) sur la face postérieure.

Au-dessus du capitulum sur la face antérieure, il y a la fosse radiale (s’emboitant avec le radius).

Ces fosses, recevant ces apophyses afin de permettre les mouvements de flexion/extension, peuvent être

trouées donc rendre l’épiphyse fragile. Pour que l’épiphyse soit solide il y a les piliers (médial et latéral) ou

crêtes supra-épicondylaires (donc au-dessus des épicondyles).

Les zones de stabilité sont les 2 piliers et la partie distale articulaire.

On retrouve également le nerf radial qui passe latéralement d’arrière en avant, dans le sillon du nerf radial.

En terme d’insertions musculaires, il y a :

- le tendon commun des muscles fléchisseurs (en médial)

- le tendon commun des muscles extenseurs (en latéral).

Ces tendons s’insèrent sur les épicondyles.

Vue postérieure de l’humérus

Sur une vue postérieure, à la partie distale de l’humérus, on voit la trochlée au contraire du capitulum (ou

condyle externe) qu’on ne retrouve que sur la face antérieure.

Au-dessus de la trochlée il y a la fosse olécranienne.

Médialement il y a le nerf ulnaire qui passe dans le sillon du nerf ulnaire (stimulé quand on se cogne le

coude).

Il y a un grand sillon qui commence à la face interne et s’enroule autour de l’humérus : c’est le sillon du

nerf radial, visible à la partie postérieure de l’humérus. Dans un sillon souvent chemine soit des vaisseaux,

soit des nerfs.

4

Le nerf radial arrive du plexus (brachial), passe derrière l’humérus, le traverse en s’enroulant autour, et

ressort devant pour devenir antérieur au niveau de l’avant-bras.

Petit problème :

En principe, les vaisseaux et nerfs sont dans le sens de l’axe du membre. Quand il y a une fracture, un

déplacement ou une luxation, le nerf sera déplacé latéralement. Sur toute sa longueur ce ne sera pas

tellement gênant.

Mais pour les nerfs et artères qui traversent un membre perpendiculairement/transversalement, dès qu’il y a

un déplacement, le nerf étant fixé des deux côtés sera proportionnellement plus étiré.

Cependant un nerf supporte très mal l’étirement.

Le nerf radial sera particulièrement vulnérable dans les fractures d’humérus, il y aura 10 à 30% de paralysie

du nerf radial. Heureusement le patient récupère très souvent. Mais cette paralysie, lorsqu’elle ne récupère

pas est embêtante : main en col de cygne …

De la même manière, lors d’une luxation de l’épaule, qui se déplace perpendiculairement par rapport à son

axe, il y aura paralysie du nerf axillaire qui sera étiré.

Le plexus brachial peut facilement être sujet à des paralysies, sans forcément être déchiré ou sectionné, étant

donné que les nerfs supportent mal les étirements (accident de moto, chutes, etc).

II. Le radius et l’ulna

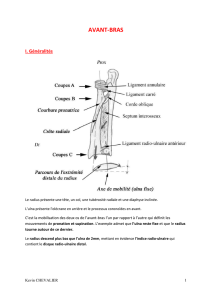

Vue antérieure des os de l’avant-bras

Ce squelette de l’avant-bras relie le bras au poignet. Il est composé de deux os : le radius et l’ulna.

Ce qui est un peu particulier c’est que ces deux os, au milieu d’un membre, participent à la

pronosupination. Normalement un os est inerte dans le membre, il n’y a pas d’articulation dans le membre

sauf dans ce cas présent où les deux os s’enroulent l’un autour de l’autre.

Ce sont des os longs, pairs et non symétriques. Ils sont « dessinés » en opposé, c’est à dire que la partie

supérieure de l’ulna est plus volumineuse que sa partie inférieure et inversement pour le radius, sa partie

inférieure sera plus volumineuse que sa partie supérieure.

Ces deux os vont donc s’articuler entre eux à la partie proximale par le biais d’une surface concave qui est

l’incisure radiale de l’ulna et d’une surface convexe qui est la tête radiale et à la partie distale par une

surface concave qui cette fois ci est l’incisure ulnaire du radius et d’une surface convexe qui est la tête

ulnaire.

Rappel : un os long est formé d’un corps, de deux métaphyses (proximale et distale) et de deux épiphyses

(parties articulaires).

5

Vue antérieure du radius

La tête du radius s’articule avec le capitulum. Cette tête est composée à la partie supérieure de la fovéa

radiale, ou cupule, de forme ovoïde avec une dépression en son centre. Cette fovéa est donc concave et va

répondre à la partie convexe du capitulum.

La partie périphérique est la circonférence articulaire, c’est une surface convexe recouverte de cartilage.

Cette circonférence articulaire va s’articuler avec l’ulna pour les mouvements de pronosupination au niveau

de la radio-ulnaire proximale.

Au niveau de la partie métaphysaire on retrouve un renflement qui est la tubérosité radiale (anciennement

appelée tubérosité bicipitale).

Cet os possède deux courbures :

- la courbure supinatrice, située au ¼ supérieur, est concave vers l’extérieur,

- la courbure pronatrice, située aux ¾ inférieurs, est concave vers l’intérieur.

Ces courbures permettent les mouvements de pronosupination par enroulement du radius autour de l’ulna.

On notera la tubérosité radiale qui est surtout interne et postérieure.

Le radius est un os torsadé dans les trois plans.

Il est, au niveau du corps, de la diaphyse, triangulaire à la coupe.

On lui décrit trois faces (antérieure, postérieure, externe) ainsi que trois bords (antérieur, postérieur,

interosseux)

Il s’élargit à sa partie distale pour être le squelette principal du poignet et se termine par une protubérance

qui est l’apophyse styloïde radiale.

La partie interne va donner une dépression, une cupule, une concavité pour s’articuler avec la tête de l’ulna :

l’incisure ulnaire du radius, elle est recouverte de cartilage.

À la partie inférieure de l’extrémité distale du radius, sur une vue antérieure, on a la surface articulaire

carpienne, orientée en bas et en avant. Cette surface articulaire regarde en dedans avec un angle de 20° par

rapport à l’horizontal et vers l’avant de 15° par rapport à l’horizontal.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%