dossier - Sens et Symboles

Dossier réalisé par Myriam Marino

22

23

dossier les microbes

● Les microbes : ces «ennemis» qui nous veulent du bien

•

24 ● Dr Olivier Soulier : «Les microbes nous ont fait naître et continuent de nous

•faire progresser»

dossier ●● les microbes

23

•

Les microbes

Ces «ennemis» qui nous

veulent du bien

S’il était besoin d’une preuve que l’on a souvent besoin de plus petit

que soi, comme le suggère si pertinemment Jean de la Fontaine dans

la fable «Le lion et le rat», les microbes que l’on s’évertue tant à vouloir

éradiquer, en sont une. Ils nous ont fait naître, nous constituent et

continuent de s’assurer que nous sommes bien vivants. À la découverte

de ce merveilleux monde de l’infiniment petit...

Ivan Wallin aurait pu faire l’objet de

notre rubrique «Savants maudits,

chercheurs exclus». Ce fou de bio-

logiste, (né en 1883 aux États-Unis et

mort en 1969), surnommé «l’homme

aux mitochondries», a osé dire en

1927, expériences à l’appui, que les

mitochondries (tout comme les chlo-

roblastes, nous verrons en détail en-

suite ce dont il s’agit précisément avec

le Dr Olivier Soulier) provenaient de

bactéries anciennes ayant établi une

relation symbiotique avec une autre

cellule hôte. Il a été le premier à sug-

gérer l’idée que la cellule eucaryote

était composée de micro-organismes.

Cette idée a été très importante en-

suite dans l’élaboration de l’hypothèse

de l’endosymbiose. Ivan Wallin a éga-

lement expliqué comment les bacté-

ries pouvaient représenter la première

cause de l’origine des espèces. Ainsi,

la création d’une espèce peut se pro-

duire par endosymbiose. Quel héré-

tique ce Wallin ! (c’est bien ce qu’on a

dit de lui alors...).

Il a en fait étendu les recherches d’un

autre fou : Konstantin S. Meresch-

kowski (1855-1921), botaniste russe, le

premier à formuler en 1910 les théo-

ries de l’endosymbiose. Il connaissait

le travail du botaniste français Andreas

Schimper (1856-1901,) qui avait ob-

servé en 1883 que la division des chlo-

roplastes dans les plantes vertes

ressemblait à ceux des cyanobactéries

autonomes, et qui avait lui-même pro-

posé à titre provisoire (dans une note)

que les plantes vertes ont surgi d’une

union symbiotique de deux orga-

nismes.

Pour Ivan Wallin, les mitochondries

ont aussi une origine endosymbio-

tique : il le décrivit en expliquant ses

théories et expériences à travers une

série de neuf articles.

Ces théories ont été reçues comme il

se doit par la communauté scienti-

fique en pareil cas, c’est-à-dire quand

elle n’est pas prête : rejet, ignorance,

voire moquerie. L’occasion pour nous

de convoquer une nouvelle fois Mar-

guerite Yourcenar : «c’est un tort que

d’abord raison trop tôt».

Chaque époque a son dogme. Tout le

monde, tout scientifique n’est pas un

Claude Bernard qui souligna si sage-

ment : «Quand le fait que l’on rencontre ne

s’accorde pas avec une théorie régnante, il faut

accepter le fait et abandonner la théorie»....

Le Pr Hans Ris (1914-2004) a relancé

cette théorie au début des années

1960. Ses études de la structure du

matériel génétique l’ont amené à être

le premier scientifique «moderne» à

documenter la similitude, voire l’iden-

tité, entre les nucléoïdes de cyanobac-

téries (les «plantes primitives»,

«cyanophycées, «cyanophytes» ou

«algues bleu-vert») et ceux des chloro-

plates des algues. La théorie endo-

symbiotique, selon laquelle les

cellules eucaryotes sont le résulta

d’une suite d’associations symbio-

tiques avec différents procaryotes, a

ensuite été formulée par la microbio-

logiste américaine Lynn Margulis

(1938-2011) dans les années 1960

aussi. Voilà. Et la communauté scien-

tifique semble plutôt y adhérer au-

jourd’hui. C’et un bon départ. Reste à

prendre vraiment conscience que ce

sont les bactéries qui nous ont fait naî-

tre et que nous continuons à avoir une

très grande intimité avec elles. Cela a

un sens en soi. Nous sommes consti-

tués de bactéries, et pourtant nous vi-

vons dans une ère de phobie totale

des microbes d’une manière générale,

microbes qu’il faut absolument éradi-

quer. Pourtant, ils ont un rôle, et non

des moindres, ainsi que nous allons

maintenant le découvrir... n

•••

24

dossier ●● les microbes, notre adversaire ontologique

•

Le Dr Olivier Soulier est médecin homéopathe. Il a beaucoup travaillé sur le rôle des

microbes, sujet d’un séminaire qu’il propose, dont le prochain aura lieu en juin. Il nous

explique l’importance de la rencontre des microbes dans notre constitution, puis comme

accompagnateur confrontateur « ami » tout au long de notre vie..

Interview

«Les microbes nous ont

fait naître et continuent

de nous faire progresser»

Olivier Soulier

On a assisté au XXe siècle à une véritable chasse aux

microbes qu’il fallait absolument éradiquer. Une asep-

tisation qui mène aux limites que l’on connaît au-

jourd’hui : la résistance bactérienne. Vous avez

beaucoup travaillé sur les microbes. Loin d’être les en-

nemis que l’on nous présente, vous nous dites au

contraire qu’ils sont nos alliés. Comment cela ?

Pour commencer, je rappellerai que les microbes sont inti-

mement liés à l’histoire du monde et à l’histoire de l’être

humain. Il y a trois types de microbes : les bactéries, les

virus et les parasites. Les bactéries ont été les premières

habitantes de notre terre et l’ont préparée pour que nous

puissions y vivre en créant l’oxygène et l’ozone, donc l’at-

mosphère.

Les microbes sont notre adversaire ontologique dans le

sens où ils nous confrontent à nous-même : c’est une no-

tion fondamentale. Ils nous ont fait naître et continuent de

nous tester pour garantir notre intégrité et notre croissance.

Ensuite, il est important de souligner que nous sommes ha-

bités de bactéries. Nous avons 1013 cellules dans notre

corps et 1014 bactéries rien que dans notre tube digestif.

Elles sont donc dix fois plus nombreuses que les cellules.

Enfin, 8% de notre ADN est d’origine microbienne, essen-

tiellement virale.

Vouloir éradiquer tous les microbes est donc un non-sens.

Certes, la découverte des agents microbiens par la méde-

cine moderne a permis de grandes avancées menant à des

actes et à des guérisons jusqu’alors impossibles, mais elle

rencontre aujourd’hui les limites que l’on connaît. L’anti-

biorésistance, effectivement : les bactéries résistantes aux

antibiotiques sont responsables de 25 000 morts par an au-

jourd’hui en Europe1, et 150 000 dans le monde2. Ce, avec

des microbes comme le staphylocoque doré autrefois tota-

lement banal ou le Klebsellia pneumoniae.

On assiste également à un phénomène de déplacement

vers de nouvelles maladies : dès lors qu’une maladie dis-

paraît, une autre apparaît à la place.

Enfin, la traque impitoyable aux bactéries a mené au fait

que plus vous stérilisez, plus vous générez des maladies,

des allergies, c’est ce que l’on appelle l’hypothèse hygié-

niste, émise depuis une vingtaine d’années. Nous sommes

dans une impasse ; je dirais plus précisément une impasse

biologique. À force de trop soigner, on rend plus les gens

malades.

L’exposition précoce aux microbes permet de forger notre

système immunitaire. L’arrivée des antibiotiques, puis

l’abus de leur utilisation, a créé non seulement des résis-

tances bactériennes, d’une part. L’utilisation systématique

des antibiotiques a, d’autre part, barré la route aux infec-

tions qui nous touchent de la petite enfance à l’âge adulte

et qui sont nécessaires à la constitution de notre immunité

et de notre personnalité ; cela a favorisé l’émergence de

nouvelles maladies comme l’asthme et les allergies qui tou-

chent maintenant 20% de la population et pourraient en

toucher 70% dans les années à venir, selon le Pr Vincent

Castronovo.

La meilleure immunisation possible, c’est l’enfant qui par-

tage sa glace avec le chien ou encore c’est la maman qui ra-

masse la tétine de bébé tombée à terre et qui l’essuie avec

sa main pour enlever les saletés et la lèche avant de

1 - http://www.ecdc.europea.eu/en/aboutus/organisation/Director%20Speeches/20120314_AMR_presentation_Copenhagen_EUpresidency.pdf

2 – http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/fr

•••

25

dossier ●● les microbes, notre adversaire ontologique

•

3 - Dont cette étude suédoise parue en 2013 dans Pediatrics : «Pacifier cleaning practices and risk ofallergy development», Bill Hesselmar et

al., 6 mai 2013, cette adresse : http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2013/04/30/peds.2012-3345

de la remettre dans la bouche de bébé. Plusieurs études ré-

centes ont démontré ce fait3.

Le sens des infections qui nous touchent de la petite en-

fance à l’âge adulte est en effet un point très important

sur lequel nous reviendrons plus tard. Avant cela, par-

tons à la découverte des microbes. On n’en a pas tou-

jours eu peur…

Microbios signifie «petite vie». Les microbes ont été long-

temps méconnus car on ne les voyait pas. Leur apparition

date du XVIIe siècle : ils ont été observés pour la première

fois grâce à l’invention du microscope par Antoine van

Leeuwenhoek (1632-1723).

Les grandes épidémies étaient vues comme des punitions

divines, des malédictions, mais les médecines anciennes

savaient soigner les maladies sans pour autant les com-

prendre. La maladie s’inscrivait dans un équilibre du

monde. L’acupuncture savait soigner les maladies il y a

4000 ans sans avoir besoin de connaître le rôle des mi-

crobes grâce à une compréhension globale de la vie très

nette. On peut se demander ici si ce n’est pas la présence

ancienne de la médecine traditionnelle chinoise et de l’acu-

puncture qui a permis à la Chine d’avoir, et de loin, la pre-

mière population mondiale. Les Chinois ont peut-être tout

simplement la première médecine.

Avec l’arrivée d’Hippocrate, nous sortons des superstitions :

la maladie n’est pas une punition infligée par les dieux,

mais plutôt la conséquence de facteurs environnementaux,

de l’alimentation et des habitudes de vie. Elle est donc en

lien avec la manière dont nous vivons.

Un autre tournant important apparaît au XVIIIe siècle avec

Samuel Hahnemann (1755-1843), inventeur de l’homéopa-

thie. Il n’est pas possible que Dieu avec sa sagesse n’ait pas

mis dans la nature à la fois le problème et sa solution,

pense-t-il. C’est dans l’état de la bonne santé que l’on va

trouver la manière de soigner.

C’est la célèbre phrase : «La maladie commence à l’instant où l’on

justifie par l’extérieur le malaise intérieur».

Il est intéressant de souligner que le premier à avancer

l’idée que «les semblables sont guéris par les semblables», avec

l’utilisation d’Arsenicum album, c’est Hippocrate. Ainsi, tous

les médecins qui ont prêté le serment d’Hippocrate sont

censés appliquer ce principe…

Au XIXe siècle, l’homéopathie soigne plusieurs maladies :

- Le typhus épidémique de 1813 : alors que le taux de mor-

talité par la médecine conventionnelle était de 30%, Samuel

Hahnemann est capable de traiter 180 cas avec seulement

2 décès quand l’épidémie arrive à Leipzig.

- Le choléra épidémique de 1830-1832 : quand il atteint

l’Europe, la mortalité, avec le traitement conventionnel, est

de 40 à 80%, variant selon les sources d’information. Hah-

nemann, de son côté, est capable d’identifier les

Une résistance bactérienne

mondiale

La résistance bactérienne est désormais une grave me-

nace pour la santé publique, souligne l’OMS qui vient

de sortir son premier rapport sur le sujet. Ce, dans le

monde entier. Dressant les données de114 pays, ce

rapport fait état de la présence d’une résistance aux

antibiotiques dans toutes les régions du monde. En Eu-

rope, le rapport relève que des niveaux élevés de ré-

sistance de Klebsellia pneumoniae aux

céphalosporines de troisième génération ont été

constatés dans l’ensemble de la région européenne de l’OMS. Dans certains lieux, jusqu’à 60% des in-

fections à Staphylococcus aureus sont résistantes à la méticilline (SARM), ce qui signifie que le traite-

ment par les antibiotiques classiques est inefficace.

Source : Antimicrobial resistance : global report on surveillance, avril 2014 (télécharger le rapport en

anglais : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112642/1/9789241564748_eng.pdf?ua=1

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/amr-report/fr/

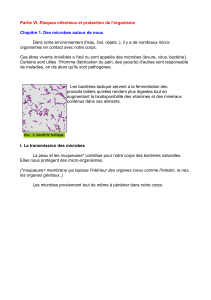

Vue microscopique de

Klebsellia pneumoniae

•••

stades de la maladie et de dire le remède adapté à chaque

stade.

- Les grippes graves, dont la fameuse grippe espagnole en

1918-1919 qui a tué entre 22 et 100 millions de personnes

dans le monde. Dean W. A. Pearson de Philadelphia rap-

porte 26 795 cas de grippe traités par des médecins homéo-

pathes : le taux de mortalité a été de 1,05% alors qu’il était

de 30% en médecine conventionnelle. Le Dr H. A. Roberts,

du Connecticut, rapporte de son côté les données de 30

praticiens, rassemblant 6 602 cas : 55 sont morts, ce qui

donne une mortalité inférieure à 1%.

L’homéopathie soigne aussi la fièvre jaune, la poliomyélite,

la diphtérie… Il existe des dizaines d’exemples.

L’homéopathie intègre le principe des microbes avec les

diathèses, qui sont au nombre de quatre : la psore, en lien

avec le processus de la gale, la sycose avec la gonococcie,

la luèse avec la syphilis, le tuberculinisme avec la tubercu-

lose. Les diathèses font le lien entre la physiologie d’un mi-

crobe et le mode réactionnel d’un individu. Par exemple, la

psore, dont le modèle est la gale, représente un principe

d’élimination centrifuge ; la luèse, en lien avec la syphilis,

nous parle d’une action de destruction psychologique et

biologique. D’autres homéopathes, comme Rajan Sanka-

ran, ont mis en place d’autres diathèses.

Je pense que l’on peut encore élargir ce système à une dia-

thèse par famille microbienne. Nous verrons cela avec la

bactérie Helicobacter pylori : on pourrait parler de la diathèse

ou du processus Helicobacter pylori.

En homéopathie toujours, les nosodes sont des remèdes

essentiellement fabriqués à partir de microbes. Le Dr Ed-

ward Bach (1886-1936), avant d’élaborer les Fleurs, a tra-

vaillé sur les microbes et a élaboré sept nosodes.

Et puis arrive Louis Pasteur (1822-1895), et c’est le grand

tournant : le microbe passe du stade d’agent à stade de res-

ponsable, oubliant au passage la grande phrase de Claude

Bernard : «Le microbe n’est rien, le terrain est tout». Même s’il se

rétracta durant les derniers jours de sa vie, confiant : «Bé-

champ avait raison, le microbe n’est rien, le terrain est tout», et ajou-

tant «C’est Claude qui a raison».

Le microbe, c’est le grand méchant qu’il faut éradiquer à

tout prix. On va tout guérir : c’est la grande découverte des

agents microbiens des maladies, ainsi que celle des anti-

biotiques et des vaccins glorieux. C’est la médecine mo-

derne avec les limites qu’elle rencontre aujourd’hui, nous

l’avons dit.

Le danger, et c’est ce qui se passe, c’est d’externaliser la

responsabilité : c’est la faute à l’autre, c’est la faute aux mi-

crobes.

Quand nous comprendrons que nous sommes des mi-

crobes et que nous sommes en lien permanent avec eux,

nous comprendrons comment ils viennent confronter nos

fragilités.

Pouvez-vous préciser votre propos ?

Nous sommes tous constitués de bactéries.

Le premier des microbes, c’est la bactérie. La terre a 4,9 mil-

liards d’années, les bactéries sont présentes depuis 4 mil-

liards d’années globalement. Elles ont créé l’atmosphère

terrestre en digérant les pierres et elles vont continuer à

évoluer.

La bactérie «primitive», c’est un brin d’ADN ou d’ARN dans

une membrane, mais elle n’a pas de noyau. Toutes les bac-

téries sont des procaryotes (avant le noyau). Elles vont en-

suite s’associer les unes aux autres pour créer les

eucaryotes par différents processus, dont l’endosymbiose.

C’est l’apparition des premières cellules et le début de la

vie telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Par exemple, les cellules humaines vont intégrer une bac-

térie qui va devenir la mitochondrie, l’usine à énergie de la

cellule ; les futures cellules végétales vont intégrer le chlo-

roplaste qui va fabriquer la chlorophylle. D’autres bactéries

comme les spirochètes vont constituer les canaux cellu-

laires. Et ainsi de suite dans une sorte de mécano.

Donc, les cellules sont une association de bactéries, cha-

cune apportant sa compétence. On peut dire que le maté-

riel cellulaire est au départ du matériel bactérien.

J’aurais tendance à dire que l’apparition du noyau, c’est

l’apparition de la possibilité de conscience.

Ensuite, nous allons passer à des organismes pluricellu-

laires, des organismes de plus en plus complexes jusqu’à

créer les premières formes de vie, les premières formes de

poissons, les reptiles, puis les mammifères, etc.

Ainsi, l’être humain est une bactérie qui a réussi. Nous

sommes tous des bactéries qui avons réussi.

Nous sortons de ce que la médecine appelle la soupe pri-

mitive (voir encadré page suivante), puis d’une

•••

•••

La mitochondrie, usine à énergie de la cellule

26

dossier ●● les microbes, notre adversaire ontologique

•

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%